研究 | 張翀:中國玻璃藝術的質、形、料

時間:2023-03-09 來源: 中國工藝美術學會 瀏覽量:

167 分享:

中國自古就有制造玻璃的傳統。據考古文獻記載,至少在西周,我國就已經掌握了制造玻璃的方法,經過千年發展,未曾間斷。雖然玻璃在我國的價值曾比肩金、銀、玉石,但玻璃材質特殊的物理屬性和加工生產難度,使其在社會文化生活中經常處于相對邊緣的位置。這一點從各地考古資料中便可見。長久以來,我國古代玻璃始終未能形成較為強盛的文化。對于具有悠久歷史脈絡和文化傳承的我國工藝美術文化而言,實屬遺憾。進入現代社會,受西方現代工作室玻璃藝術運動全球化傳播的影響,我國高校于21世紀之初建立了完整的現代玻璃藝術學科體系,經過多年發展逐步成熟,形成了具有中國特色的玻璃藝術形式和審美文化。

與西方絕大多數玻璃藝術文化不同,我國的玻璃從材料成分、制作工藝、使用功能上都獨具特點。這些特點進而形成了特殊的造物方法和美學趣味,逐漸構成了獨有的造物審美基因,并繼承了下來。其中,對于其他材質的模仿這一理念,就是其中的典型代表。這種中國玻璃藝術特有的追求,在歷史不同時期經歷了幾個層級的流變,逐漸形成我國現代玻璃藝術特有的造物理念,并由此催生出本土的玻璃藝術審美文化。

人們對于玻璃材質一貫的認識是它的透明特性,但在人類使用玻璃的初始階段,這一特點并不明顯,甚至大多數早期人工制作的玻璃器物的質感與陶土或石材無異,不能清晰分辨出其準確材質。這不僅存在于歐洲、西亞等西方文明中,我國境內出土的玻璃也是如此。雖然同樣具有不透明特性,但特有的制作工藝,卻使得我國的玻璃走向了另一條獨立發展的道路。1936年,喬治·薩彤在《儒教時代早期的中國玻璃》中提出,中國古代玻璃是不同于古希臘、地中海地區的含鋇體系玻璃。1962年,李約瑟也曾在《中國科學技術史》中提出鉛鋇玻璃最早出現在古代中國,因此衍生出了中國玻璃自制說。20世紀60年代,美國康寧玻璃博物館布里爾對來自中西方不同地區的玻璃進行了鉛同位素化驗對比,基本證實了這一學說。因此,目前國內外學者能夠達成的普遍共識是:中國古代玻璃最早多采用氧化鉛作為助溶劑來降低熔點熔煉,進而促進了我國古代鉛鋇玻璃制作系統的形成,與西方采用鈉、鈣為主要助溶劑的發展體系不同。材料上的差異必然帶來材料特性的不同,雖然主要成分同為二氧化硅,但加入鈉鈣的玻璃具有較長的料性(相同加熱溫度下,玻璃熔融狀態下的可塑時間),這無疑能夠為手工塑造提供較長的時間,也在一定程度上促進了吹制技術的發展。鋇的加入,則可以減弱玻璃的透明特性,增強乳濁感。[1]雖不能制作大型器物,但卻為鑄造、壓制和雕刻工藝提供了便利。加之特有的文化環境和審美追求,促使我國的玻璃在發展的早期就形成與西方截然不同的造物方法——模仿。

我國早期玻璃帶有明顯對玉石材質模仿的追求。這一階段的仿玉玻璃,無論色彩還是質感,都能夠達到以假亂真的效果。其中,戰國到兩漢時期的玻璃璧最具代表性。璧,是一種環形平板狀器物,《說文·玉部》中這樣描述:“璧,瑞玉,圜也。”說明我國古代的璧一般采用玉制作。雖然多出土于墓葬之內,但也是古代重要的禮器。《周禮·春官·典瑞》:“圭璧以祀日月星辰。”《漢書·明帝紀》:“明帝親執珪、璧,恭祀天地。”此外,玉璧除去辟邪防腐的隨葬效用,也兼具饋贈禮品的價值。《漢書·儒林傳》記載:“上(漢武帝)使使束帛加璧,安車以蒲裹輪,駕駟迎申公。”《后漢書·皇后紀·梁皇后傳》記載:“悉依孝惠皇帝納后故事,聘黃金二萬斤,納彩雁、璧、乘馬、束帛,一如舊典。”玉璧兼具佩戴功能,是重要的身份象征。而在玉石缺少地區,對于玉的渴望與追求,使人們開始尋找替代材料,玻璃順理成章地成為玉石的替代品。

目前,全國出土的玻璃璧共233件,湖南省占87%之多。從出土規模和工藝水準來看,我國采用玻璃仿造玉璧的高峰期是戰國時期楚國所屬地域范圍,位于今天的湖南地區。如圖1,圖中玻璃璧直徑11.5厘米,厚0.3厘米,1965年出土于湖南省長沙電影學校,現藏于湖南省博物館。玻璃璧呈米白色,半透明狀,色彩均勻且與玉質無異,正面裝飾有谷紋,形態較為飽滿清晰,正面光滑而背面相對粗糙,由此可推演其制作工藝為模具壓制。[2]除去谷紋裝飾以外,玻璃璧的紋飾還采用芽谷紋、齒紋谷紋復合紋、蒲紋、方格紋。這些紋飾與玉石紋飾基本相同。

圖1. 谷紋玻璃璧,戰國,藏于湖南博物館(圖片來自湖南省博物館網站)

劍飾也是玻璃仿玉材質的典型器物之一,劍不僅是古代人們用來防身的武器,也是一種身份和威儀的象征,因此,古人對于劍飾的制作十分考究,不吝使用金銀玉石等材料,其中以玉石裝飾的劍最為名貴。《漢書·匈奴傳》中記載,“標(珌)、首、鐔(格)、衛(璏),盡用玉為之也”。[3]進而使得玉劍逐漸成為中國文化特有的工藝品類。作為玉的替代品,玻璃又一次出現在劍飾上。根據資料顯示,現存的劍飾包括作為構件的劍首、劍璏、劍格、劍珌四部分和單純起到裝飾效果的仿寶石鑲嵌玻璃。目前國內出土的玻璃劍飾40多件,多數出自湖南地區的戰國墓、漢墓中,紋飾上多采用谷紋、柿蒂紋、蟠螭紋、渦紋等,也有部分劍飾由兩種紋飾組合搭配。圖2所示獸面紋谷紋玻璃劍璏,長10.2厘米,寬1.9厘米,厚1.4厘米,1956年出土于湖南長沙左家公山,整體呈長條形,兩端略彎曲,表面一段以牛頭狀獸首紋裝飾,其余部分以排列整齊的四行谷紋填充,下方有長方形孔,起到鏈接劍鞘的作用。與之同時出土的還有柿蒂紋玻璃劍首、銅劍等,表明這兩件玻璃劍飾均為實用器,與玉劍飾的實用性質一致。

圖2. 獸面紋谷紋玻璃劍璏,戰國,藏于湖南博物館(圖片來自湖南博物館網站)

此外,中國古人對于玉的崇尚,也體現在對于來世今生生死循環的敬畏之中。古人認為,玉可以令尸體不腐,因此,玉也經常用來制作包裹尸體的玉衣、九竅塞、玉琀等喪葬器物。這恰好也為玻璃模仿玉石拓展了發揮的空間。1977年江蘇揚州邗江區甘泉公社老山大隊在甘泉山西北麓發現了漢代“莫書”墓,其中出土了600余片形狀各異的玻璃衣片,其中素面較多,少數裝飾有蟠螭紋或花朵圖案。這些衣片表面呈類似陶土和石材的灰白色,單從外表無法判斷其材質,個別斷面清晰地顯示出玻璃質感。經過成分分析,屬鉛鋇玻璃系統。通過偏光顯微鏡和掃描電鏡觀察發現:衣片表面的灰白色物質與內部成分不同且不存在明顯反應層。有學者認為這種現象是制作過程中使用玻璃料粉脫模產生的效果,也有學者認為“是為了更真實地模仿那種表面未經細致琢磨的玉片的外觀”[4]。

玉琀作為九竅塞玉器之一,是“金玉在九竅,則死人為之不朽”觀念最直接的體現。多取形于蟬,因此也稱玉蟬。其寓意之一源于古人對蟬以露水為生,清素高雅的“高潔”認識。其外,也寓意逝者能夠如蟬蛻一般重獲新生。仿玉玻璃蟬多出土于我國戰國、漢代的墓室。這種玉石仿制玻璃器的制作工藝也較為簡單,同樣使用模具壓鑄方法制作基本造型,冷卻脫模后細致雕刻而成。

除了上文所列玻璃對于玉的模仿之外,玻璃也時常作為寶石的替代物被裝飾在其他器物之上。如:1965年冬出土于湖北江陵望山1號楚墓中的越王勾踐劍劍格上的兩款淺藍色玻璃;出土于河漢輝縣南部戰國墓中的吳王夫差劍劍格上的三塊藍色玻璃;寧夏固原南郊鄉小馬莊村史射勿墓出土的隋代嵌玻璃銅飾;1969年發掘于河北定州靜志寺塔基地宮的仿瑪瑙纏絲玻璃珠;藏于臺北故宮的清代朝珠,等等。此類玻璃器物與前文列舉的仿玉玻璃類似,除去替代寶石之用,并無玻璃材質特有的工藝美感和造物方法,不再贅述。

通過對以上內容的梳理我們不難發現,這些玻璃材質的仿玉器物背后蘊含的邏輯基本清晰,梳理出以下特點:首先,在還未完全掌握退火技術的古代中國,此類物品的尺度往往并不大;其次,造型較為簡單且能夠找到明確的模仿對象,如玻璃璧對應玉璧、玻璃蟬對應玉蟬;再次,各類玻璃裝飾對應各類鑲嵌寶石;最后,工藝上相較同時期其他工藝門類,并無玻璃獨特的成型方法和加工痕跡,如:壓模法最早應用于青銅鑄造、雕刻借鑒了玉石雕的工藝技法等。綜合這些工藝、功能、造型上的特點,我們似乎可以清晰地發現,我國早期玻璃藝術無論在造型、工藝、功能還是造物方法和審美上,都集中在對其他材質的模仿上。這些模仿材質對象的選擇,往往帶有某種功利目的,即單純對于名貴材料的仿造。對于這一現象,學界認識也基本能夠達成共識。安家瑤曾提出:“一般的人不容易得到玉,因此,中國剛剛誕生的玻璃業就是努力仿制玉質的璧,以滿足社會需求。”[5]傅舉有曾提出:“湖南地區不產玉,在非常重視玉璧禮器的禮儀之邦的古代中國,湖南地區古代制造人工玉璧的高鉛鋇玻璃工業,就應運而生了。”[6]周靜曾提出:“用鉛鋇玻璃來仿制玉石,其首要動因來自對玉的渴求。在玉石原料富足的地區,玉文化的發展具備先天條件,而在一些玉石原料相對匱乏的地區,對玉文化的追求則催生了玉石的替代物——鉛鋇玻璃。”[7]因此我們也就能夠理解,在生產力水平相對較低的古代社會,人們出于對于某種名貴材料的追崇,從而以一種采用已有的材料、工具、技術,以基本不帶有玻璃材質自身獨立特點的工藝和審美來進行模仿生產,其目的就是為了最大程度上降低造物成本,而這背后的邏輯也顯而易見地具有功利性。至此,我們似乎可以總結出這一時期玻璃藝術的基本造物理念,即:對于材質的功利性模仿。

魏晉時期,我國的玻璃生產技術在中西方交流的促進下不斷提高,隨之而來的就是新的造物方法和理念的形成。如果說春秋戰國到兩漢時期,玻璃體現的是對于材質的模仿,那自從隋唐到清代,我國古代的玻璃藝術又開辟出新的發展方向,即:形的置換。換言之,由單純對某種材質的模仿,逐漸轉移到對于某一類典型器物形態或自然形態為符號的文化的置換上。“置換”的出現,則可看作是我國古代玻璃藝術模仿之風的進一步深化。

需要明確一點,此階段玻璃造物理念的轉變與玻璃器皿制造技術的發展密切相關。相較玻璃璧、玻璃珠等受制于既定規制的器物,玻璃器皿所需的工藝更為復合,造型方式更為自由。兩漢時期,玻璃器皿開始逐漸增多,由于還無法掌握吹制技術,所以造型多為簡單的盤、杯等,如廣西地區漢墓中出土的一批壓模器皿。受古羅馬吹制玻璃器皿的影響,至遲在北魏時期,中國開始使用吹制技術,隋代開始玻璃器皿數量較以前明顯增多,出現了瓶、罐、管型器物和各種裝飾器物,而每種類型的器物也存在多種造型比例的變化,豐富的形態標志著玻璃開始應用于更加廣闊的生活領域,這也拉開了中國玻璃制造中興的序幕。雖然這一階段在中西方共同影響下,我國能夠制造屬于本土的高鉛玻璃,也掌握了鈉鈣玻璃的生產技術,但技術上的提升,并未直接促使玻璃藝術在造物理念和藝術語言上發生革命性的變化,造型上依然離不開對已有物質文化的借鑒,如陶瓷、青銅器、漆器等。因此,典型器物形制的借鑒與置換,成為古代玻璃藝術造物理念和審美趣味的又一重要變化。

1957年陜西省西安市李靜訓墓出土的24件玻璃器是目前隋代玻璃的代表。其中藍色小杯、綠色小杯、無頸瓶、扁瓶等雖然分屬鈉鈣玻璃系統,底部也存在使用西方鐵棒技術的痕跡,但造型特點跟傳統器物有著密切的聯系,是對于當時瓷器造型的模仿和置換。[8]河北定州凈眾院塔基出土的花口玻璃碗口沿呈花瓣狀,腹部微鼓,底部內凹。從外形特點來看玻璃碗采用了無模吹制工藝,通過分析均為鉛玻璃系統,通過對比前代玻璃器物,其花口式的造型在以往的玻璃器中甚為罕見,造型上應該是參照了當時的瓷器和金銀器。(圖3)

圖3.(左)北宋花口玻璃碗,藏于定州市博物館 ;(中)北宋青釉花口茶碗,藏于大英博物館 ;(右)宋花瓣口長頸瓶,藏于靈臺縣博物館

最早發生工業革命的英國,率先改進了玻璃生產在配方、規模和設備的狀況,但其生產運作模式基本沿襲了文藝復興時期的玻璃工坊。馬克思在其具有跨時代意義的著作《資本論》中,以英國玻璃制瓶手工工場為例,論述了工場手工業及其分工。從流程來看,他將這種手工工場分為三個截然不同的階段。首先是準備階段,即配制玻璃的原料,工人把石英砂、石灰等物質混合在一起,并把這些混合物熔化為玻璃液。其次是玻璃生產,即玻璃液的加工階段。最后是收尾階段,把玻璃瓶從退火窯中取出,然后再進行分類、包裝等工序。馬克思同樣以玻璃手工工場為例討論生產規模,指出每個玻璃熔化窯有4—6個“窯口”[3],每個窯口內有一個熔化玻璃的坩堝,配有5名成員組成的“工人小組”[4],他們之間相互配合、缺一不可。這種4~6個窯口的玻璃窯可以看成是一間玻璃作坊(glass house),而一家玻璃手工工場(glass manufactory)由幾個這樣的作坊組成。不難理解馬克思注意到玻璃產業的原因。在工業革命開始的時候,歐洲經濟主要以農業和傳統工藝為基礎,玻璃制造業是少數可以被視為大規模的產業之一,投資資本和勞動力是如此之大,只有足夠穩定且具有一定生產力的大公司能夠從中獲利。

如果說以上列舉的案例是對于瓷器造型的置換,那么清代玻璃藝術鼎盛時期的代表工藝——套料玻璃,不僅是對器物造型為核心的陶瓷文化的置換,還在玻璃工藝的藝術表現力方面衍生出對于陶瓷紋飾的“帶有創造性”的模仿。不得不說,這種綜合了多種工藝和豐富藝術表現力的套料玻璃,讓我國古代玻璃模仿的文化趣味得到進一步發展。

簡單來說,套料工藝就是將兩種或兩種以上的玻璃相繼包裹在一起,通過吹制造型后,再進行雕刻(顯露出底色)的一種工藝,一般以白底套其他顏色居多,清代趙之謙概括其為“套者白受采也。”并對套料玻璃器贊美有加:“質渾樸簡古,光照艷爛若異寶。”[9]除了“白受采”,清代還制造采受白、采受采以及多彩套色玻璃。國外學者認為這種工藝并非我國首創,是借鑒了羅馬帝國時期的卡米奧(Cameo)玻璃。國內也有專家提出套料玻璃借鑒了顏神鎮錯硨磲玻璃工藝。此外筆者認為,中國本土有著悠久的琢玉文化,而其中俏色玉雕,無論從工藝手法還是背后的造物邏輯層面的去用之法來看,都與套色玻璃有異曲同工之處。當然,無論此工藝源自何處,達到的藝術效果明顯帶有對瓷器藝術的“追崇”。這也進一步將我國古代玻璃藝術模仿的表達方式推向了更高的維度。如圖4中所示清乾隆時期白套紅玻璃云龍紋玉壺春瓶,器物整體取形于經典的玉壺春瓶型,通體以涅白玻璃套紅色玻璃吹制而成,瓶口裝飾以弦紋,肩部飾以蔓草紋與如意云紋,腹部主要圖案為云龍戲珠,底部以蓮瓣紋收尾,瓶底刻“大清乾隆年制”款。該器物造型勻稱,紋飾豐盈,雕刻精細,是清代套料玻璃其中的典范。通過對比可知,此器物口、頸、肩、腹、底的紋飾都與元代景德鎮生產的青白釉刻花云龍紋玉壺春瓶極為接近,配色上也明顯帶有對于釉里紅裝飾語言的效仿。

圖4.(左)清乾隆白套紅玻璃云龍紋玉壺春瓶,藏于北京故宮博物院 ;(中)元青花云龍紋玉壺春瓶,藏于青州博物館 ;(右)明釉里紅纏枝蓮紋玉壺春瓶,藏于北京故宮博物院

當然,中國古代物質文化歷史中不同工藝門類之間互相借鑒的案例不在少數,故單純從形制與紋飾上的相近就斷定二者間的關系或許缺少說服力。那么以下要談到的圏足,似乎能夠為套料玻璃與陶瓷的關系提供進一步的證明。圏足在古代陶瓷藝術中由來已久,宋代以后開始盛行。工匠在拉坯后修出圏足這一過程在陶瓷工藝領域司空見慣,但乾隆時期套料玻璃多采用雕刻的方式來制作圏足,即在瓶身吹制完成后對底部二次貼料,冷卻后在中心雕刻形成凹陷來制作圏足。若單純從滿足功能的角度來看,將吹制玻璃底部做平似乎更為經濟,這一點從大量西方玻璃器皿案例中能夠找到依據,而且在我國早期吹制玻璃器皿上面也有體現。若以雕刻的方式制作玻璃圏足,不僅需要高超的技術,還需要耗費大量的時間。那么如此大費周章地雕刻圏足究竟出于什么原因?筆者推斷,這種對于圏足的處理手法實際上源于古人器物圏足形成的固有審美喜好,而這樣一種耗時耗力的工藝恰恰能夠從一個側面證明我國古代強盛的陶瓷文化對玻璃工藝的影響。“一些定義性的特征可以使一件藝術品的價值更為突出,比如造型和比例。”[10]千百年來形成的中國傳統陶瓷藝術,形成了一套自洽的平衡比例、協調色彩、完善造型的方法。這種方法從最基本的功能出發,結合各種工藝的特點,生成一種關于造型、色彩、材質協同共生的和諧關系。在延續千年的我國傳統生活場景中,這種關系逐漸由觸覺的功能系統滲透進入視覺的認知系統,最后如“法則”一般深刻地影響人的創造行為。這也許能夠解釋,即便在西方技術影響下已經掌握一定玻璃加工技術的我國,卻仍然對已有藝術形式推崇有加。

由此我們可以清晰地看到,此時玻璃藝術無論從器形、裝飾還是功能部件,都體現出玻璃藝術對陶瓷藝術的模仿。需要明確的是,雖然清代套料玻璃以雕刻的方式來模仿瓷器表面的裝飾,但這種“模仿”卻較前文仿玉玻璃璧的仿制方法有著根本的區別。如果單純地模仿陶瓷紋飾,以繪畫語言為主的畫琺瑯玻璃工藝就足以達成,但事實卻非如此。更為復雜的套料雕刻工藝帶來的不僅是色彩的差異,更為重要的是,此工藝能夠在器物表面形成空間落差,而這種表現手法,從視覺效果和造物方法層面來看,都與雕漆和俏色玉雕異曲同工。這一時期,套料玻璃受到統治階級的青睞而得到極大發展,并逐漸發展成為了獨立的工藝美術品類:不僅數量上遠超前代,工藝上也有了較大的創新,甚至出現了反哺陶瓷藝術的現象。(圖5)陶瓷器物通過胎體的浮雕和釉色來仿制套料玻璃,這足以證明當時玻璃藝術的強盛。因此,反觀這一時期的套色玻璃,與其說是一種“模仿”,倒不如說更像是清代匠人在綜合了多種工藝方法之后,針對玻璃材質特點創造的一種高于“模仿”的對于材料的“演繹”。

圖5.(左)乾隆款藍套綠玻璃螭紋水丞(圖片來自故宮博物院網站);(右)仿套料蟠螭紋紙槌瓶(圖片來自中國國家博物館官網)

對于材料的演繹方法,在清代玻璃材料顏色的創新上也十分為明顯。楊伯達曾這樣概括:“在顏色上仿瑪瑙紅、翡翠綠、琥珀蜜蠟黃,造型仿嘉靖菊瓣漆盤、宣德雕漆把杯、宣德鰍耳爐等。”[11]清雍正時期,單色玻璃成為主流產品,見于檔案記載的顏色就多達30多種,而其中不乏模擬其他材料的玻璃,如“假松石色”“蜜蠟色”“琥珀色”等。又如,清代工匠在西方點彩玻璃工藝的基礎上,嘗試將金箔等細小金屬顆粒加入玻璃中,進而發明了灑金玻璃。《同治蘇州府志》曾記載,康熙四十四年三月二十一日,康熙南巡賜予江蘇巡撫宋犖十七件玻璃器中,就有兩件“灑金藍玻璃瓶”。楊伯達認為,這種融合了金屬的特殊玻璃是為仿照產于阿富汗的青金石而創造的,但目前未曾發現對應的實物。筆者推測,《琳瑯——清代宮廷玻璃器》中記載的撒金星綠料夾層鼻煙壺應與此類玻璃接近。再如清代匠人將融化的兩種顏色的玻璃混合,而制造出的比擬雄黃色澤的玻璃材料。(圖6)

圖6.(左)仿綠松石色玻璃八棱瓶、(中)灑金星綠料夾層鼻煙壺、(右)雄黃色玻璃三足爐

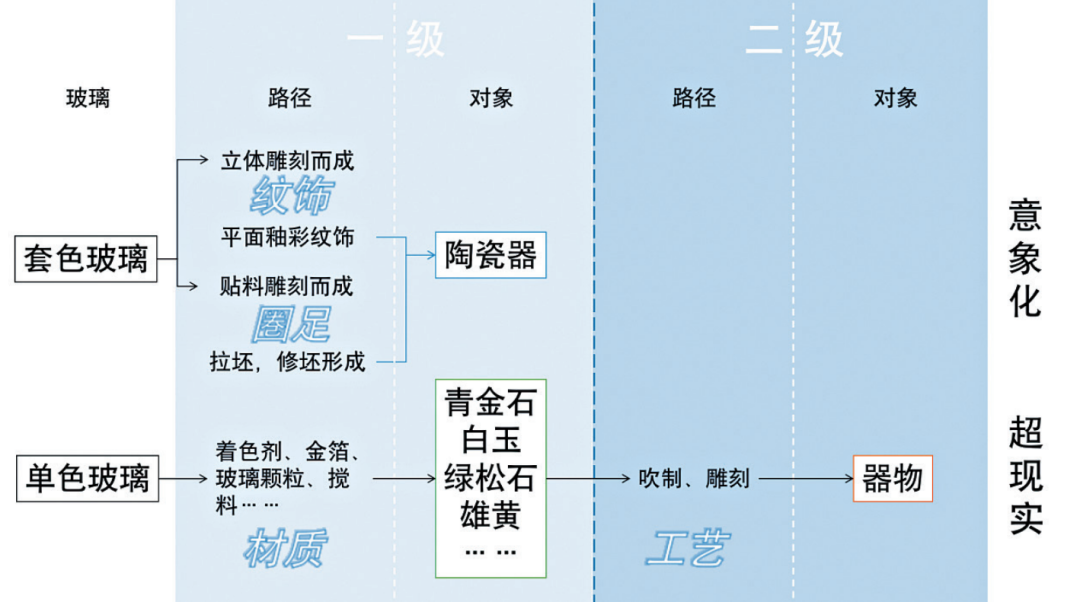

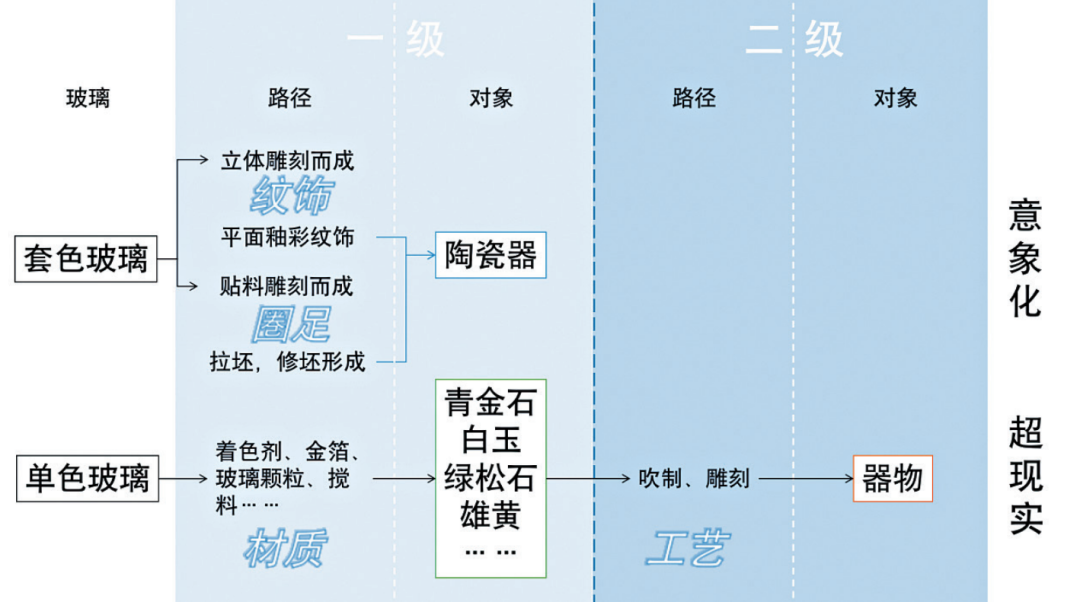

通過對這些仿制玻璃的深入分析,筆者總結出這類模仿邏輯背后的規律:上述被模仿的材質本身并不足以支撐制作如此尺度和純凈度的器物,至少在當時的生產水平下是如此。但匠人卻費盡心思地將玻璃制作出如綠松石、青金石、雄黃等材料的效果,并巧妙運用玻璃材質較好的可塑性,別出心裁地創造出了本不可能存在的器物類型。這在完美復刻了天然材質的同時,又進一步展現了天然材料不具備的造型性能和裝飾效果。因此,這看似是對于一種材料的模仿,但其實質是一種更高維度的藝術表達,體現出當時創新的造物理想和超越現實的審美趣味。(表1)而這種審美趣味甚至影響了統治階級對于玻璃價值的認識。據《造辦處檔案》記載,奉上諭:“八供樣式好,其做法甚糙,可照其樣式往細致里做幾分。再看得呆月白玻璃鼻煙壺顏色比松石色甚強,著剳開鑲嵌在新做八供上用。”這證明在當時的皇權審美下,玻璃的色澤已經能夠取代天然寶石了。

表 1. 套色玻璃與單色玻璃造物理念示意圖

封建王朝隕滅,我國古代玻璃藝術在它的巔峰時期夭折。隨著近現代民族工業的發展和社會現代化進程的演進,玻璃藝術也迎來了全新的發展空間。受國際工作室玻璃藝術運動的影響,2000年,北京和上海兩所高校(清華大學美術學院和上海大學美術學院)玻璃藝術工作室的建立被認為是我國現代玻璃藝術的開端。在西方經驗和本土文化的共同影響下,我國現代玻璃藝術迎來了爆發式的發展。經過了20多年的摸索,我國現代玻璃藝術學科不斷成熟,本土化的造物方法、理念和審美的逐漸形成。

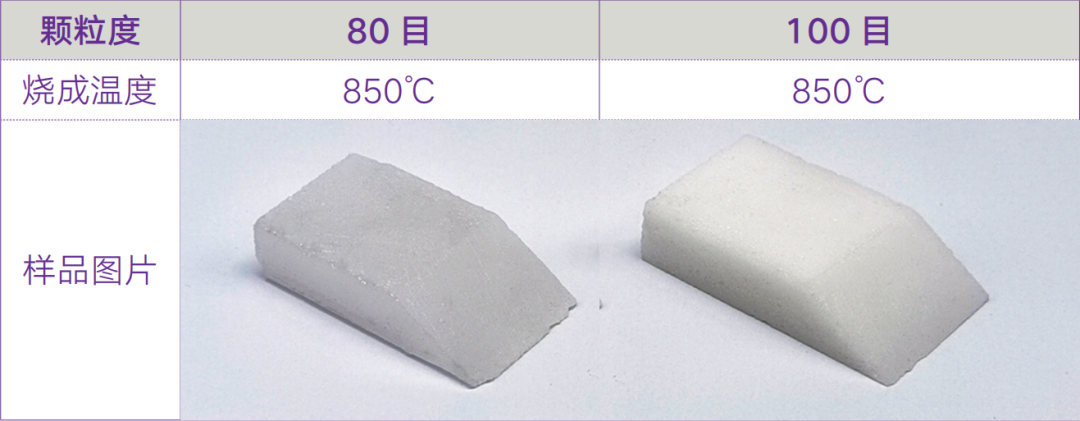

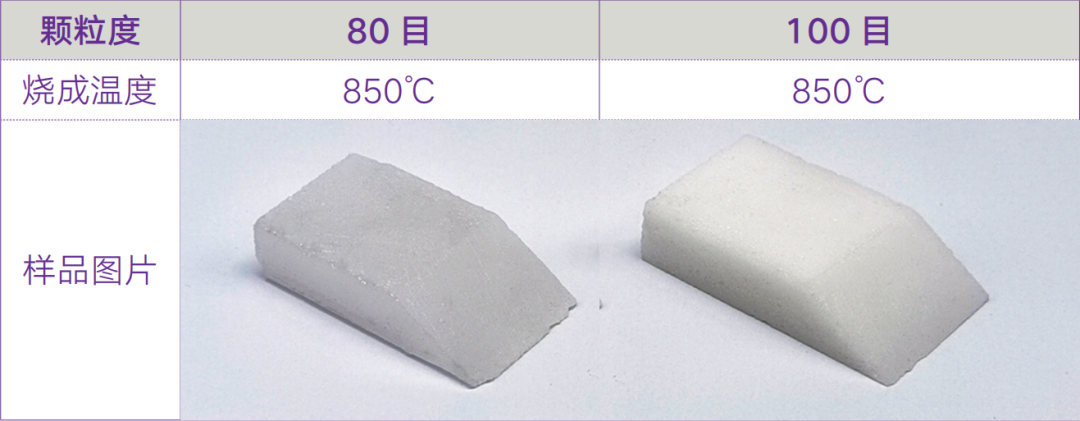

今天的玻璃藝術作品不再是為了博得帝王的歡心,完全出自個人意志的主觀表達。但或許是巧合,抑或是中國人文化基因里存留的對于玻璃的特殊情感和執念的影響,筆者發現,當今的藝術實踐中依然存在許多似曾相識的形式——模仿與演繹。形態方面,今天的藝術家常常通過硅膠翻模、制作蠟型的方式,完成對于某形態的模仿。運用現代化工材料,能夠精確復制每一處細節,使得今天的藝術家對于某種形態的模仿不再受制于制作者的雕刻和塑造技藝。材質方面,干福熹在《玻璃態物質的本質和特征》一文提出,中國古代玻璃之所以形成溫潤玉如的色彩質感,除去風華層對玻璃表面的影響,其中重要原因就是氧化鋇的大量加入,使得玻璃內部析出了二硅酸鋇(β-BaSi2O3)結晶顆粒。而我國現當代藝術家似乎也并沒有放棄對半透明效果的追求。筆者通過實驗對比了不同目數玻璃粉燒制的效果后發現,今天的藝術家時常通過將原本透明度玻璃材料研磨成粉末,并結合模具和不同燒制溫度的方法來極力模仿玉石、瓷釉,甚至是紙張的效果。(表2)但與古代不同的是,即便今天的許多玻璃作品通過模仿和演繹達到了空前的仿真效果,但我們卻能夠明顯地感知到模仿物與被模仿物之間的對立,在感官上顯示出的矛盾,以及由此帶來的意義上的沖突。(圖7)這些對于其他材質的模仿,最終突破了工藝技術層面的演繹和表達,而進入觀念的傳遞,這是典型的當代藝術的闡述方法。但即便如此,我們也不可否認,在這些由材質、形態、材料搭建的錯綜復雜的藝術表達系統中,依然能夠明顯感受到其背后的造物理念、方法與傳統的一脈相承。

表2. 玻璃粉燒仿制效果實驗

圖7.(左)《無處安放》,李憲陽 ;(中) 《愈》系列—《曉愈》,江桂梅 ;(右) 《間隔一米》系列之一,余澤昊

宋代詩人蘇軾在《獨酌試藥玉酒盞有懷諸君子明日望夜月庭佳景》中寫道:“镕鉛煮白石,作玉真自欺。琢削為酒杯,規摹定州瓷。”其中“作玉”“摹瓷”兩句恰好是古代玻璃藝術造物方法的高度概括,即材料的“模仿”“置換”和“演繹”,而一句“真自欺”則道盡了中國人一直以來對于玻璃的消極態度。學界一度認為,仿玉是我國玻璃藝術發展道路上的絆腳石。但通過本文分析,筆者認為,或許我們可以找到一種方法,來重新認識這段綿延千年而自成一派的玻璃藝術文化:模仿是中國玻璃藝術特點形成的重要開端,是特殊材料、特殊工藝在我國的文化土壤中形成的特殊的造物方法。隨著古代玻璃藝術巔峰的到來,“模仿”逐漸發展為一種“演繹”,由此又進一步催生了獨特的審美文化。這種特有的玻璃美學趣味和造物方法,也深深影響了現當代玻璃藝術的發展,推進了我國玻璃藝術獨特的美學語言的形成。(表3)從這個角度來看,這種“模仿”趣味或許在技術發展的層面的確阻礙了玻璃在我國更大規模的應用,但卻在文化基因層面,推動了中國獨特玻璃藝術美學和文化的形成。因此,這種中國特有的造物理念具有極為深遠的文化意義。

表 3. 古代玻璃模仿造物理念與審美趣味流變表

綜上,我們似乎能夠更加全面、客觀、清晰地勾勒出我國玻璃藝術的過去:與西方玻璃藝術不同,它并不執著于質地的光怪陸離,也不沉迷于形態的琳瑯滿目,它見證了中西文化的交融,但在華夏造物文化土壤中,卻始終鐘情于克制和內斂的美。它在模仿中得以前行,在演繹中得以傳承。面對未來,我國的玻璃藝術將更加多元。在我國現代玻璃藝術學科建立初期,對于西方經驗的借鑒是必不可少的,但由此形成的思維慣性和固有認識,是否會在今天成為另一種“仿玉之風”,進而阻礙玻璃藝術發展?我們不得而知。也許只有明確自身文化價值,擁抱多元文化,才是未來中國玻璃藝術構建自身學術、學科、話語體系的重要前提。