研究 | 劉騻 :胡人乘象——湖北省博物館藏銅象尊考

湖北省博物館藏象尊(圖1)出土于黃岡汝王城遺址。[1]器物塑造出人物騎象場景,器身高29.4厘米、長29厘米。象四肢外伸,耳部穿孔,身披氈毯,以束帶裝飾。人物立塑站立于象頭部,雙手執物,背倚提梁。博物館名牌標注器物性質為酒器,年代為西周時期。馬強認為該器屬于象紋青銅器的早期代表,將其年代定為商代晚期。[2]譚鑫剛延續該說,并將器物年代下限調整為西周時期。[3]湖北省博物館相關圖錄也多秉持商周時期的年代論斷。[4]綜上,關于年代的判斷幾成定論,并為學界廣泛接受。伴隨近年來新材料的大量公布,行文擬以年代學考證為突破口,闡釋象尊的藝術淵源、地域特征與文化內涵。

一、年代考證

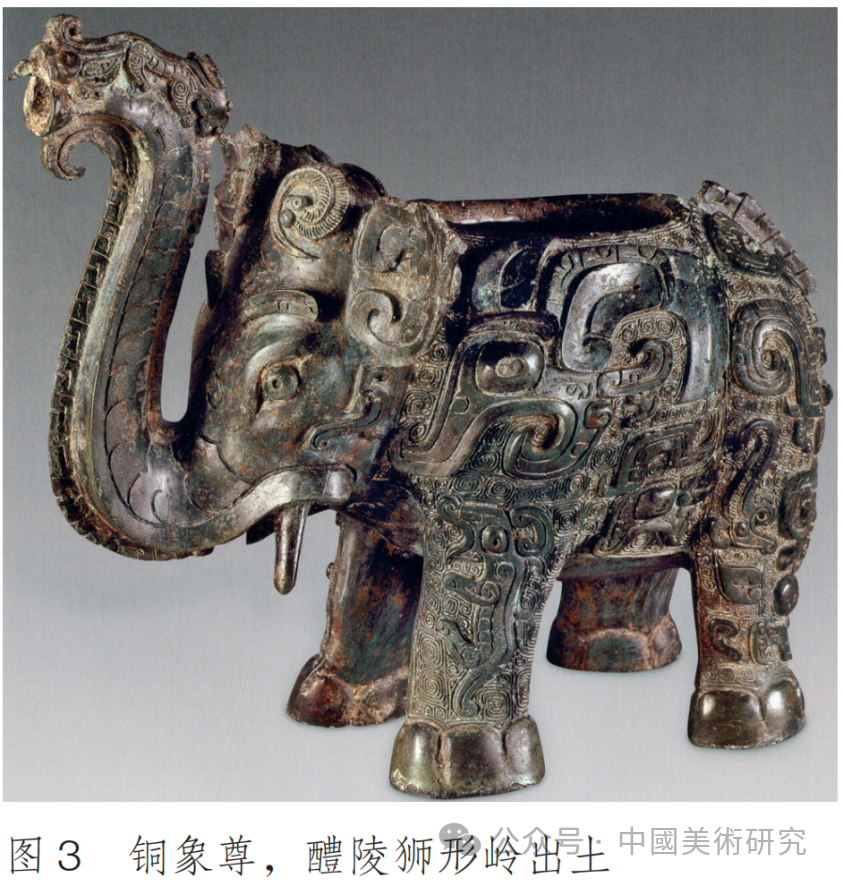

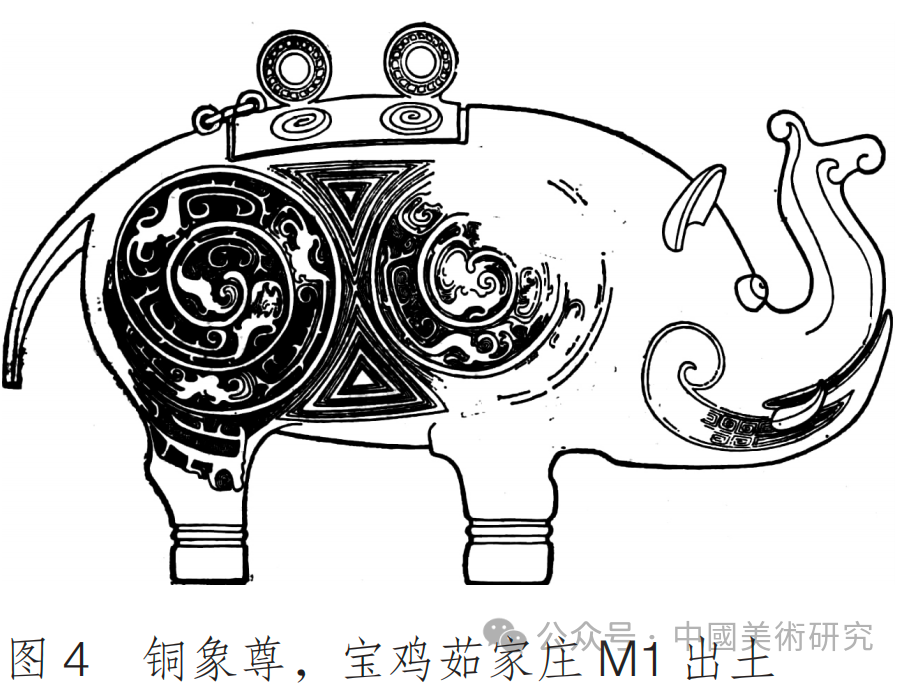

既然學界已就器物年代形成共識,那么這件象尊的造型是否符合商周時期同類器的共同特征呢?先秦時期的象尊主要見于商代晚期至西周早期,器物造型存在歷時性差異,具體風格有三。第一類風格的年代為商晚期偏早,以吉美亞洲藝術博物館藏象尊(圖2)為代表。[5]該器據傳出土于長沙境內,銅象面部裝飾夔紋與云雷紋,器身兩側對稱分布鳥紋(后脊)與獸面紋(腹部),并以云雷紋鋪底。器物風格古拙典雅,圖樣紋飾與云雷地紋近乎處于相同平面,層次較為模糊。屬于該風格的器物還見于新鄉市博物館藏陶象尊。[6]第二類風格的年代為商晚期偏晚,以醴陵獅形嶺象尊(圖3)為代表。[7]象鼻端塑造高浮雕鳳鳥紋與虎紋組合,器身紋飾以云雷紋為地,兩側對稱分布獸面紋(后足)與夔紋(腹部與前足),象尾飾以扉棱。相似器物見于弗利爾美術館藏銅象尊。[8]器物風格華麗厚重,高浮雕與云雷地紋形成了極具層次感的藝術風格。第三類風格見于寶雞茹家莊M1(圖4),[9]反映出中原地區西周中期的藝術特征。器身體型肥碩,兩側對稱分布兩組淺浮雕渦形卷體鳳紋。器物風格抽象失真,大象造型似由豬的形象改制而成,紋飾在逐漸簡化的同時,延續了殷商時期的特征。與此同時,青銅器的象紋同樣展現出相似的抽象化趨勢,簡易的裝飾性紋飾成為主流。[10]

綜合而論,先秦時期的象尊并無人物形象與提梁結構,紋飾主要為獸面紋、夔紋與鳳鳥紋形成的組合,總體上呈現出先復雜、后簡化的演變趨勢。就器物造型而言,源于南土的動物意象在藝術發展過程中逐漸脫離本形。[11]反觀汝王城銅象尊,器物紋飾極為簡化,僅存在裝飾性束帶。除具備人物形象與提梁結構的特征外,大象造型更為真實,生動活潑的形態有別于商周時期較為生硬且風格化的特征。既然差異如此明顯,可排除先秦時期的時代判斷,汝王城銅象尊的年代究竟為何?

具體年代的考察尚需返璞歸真,回歸遺址年代的考察與器物特征的共時性類比。銅象尊出土于汝王城遺址,又名禹王城、呂陽城與邾城,始建于先秦時期,[12]年代下限為兩晉時期,[13]器物年代當處于該范圍內。器物的鮮明特征有三,分別為象身帶飾、螺旋紋與異獸。首先是器身帶飾與螺旋紋。象身帶飾的造型分別見于《宣和博古圖》著錄的銅象尊(圖5)、[14]允臧齋藏銅象燈(圖6)[15]與貴縣火車站M7銅象燈(圖7)[16]等器物。其中《宣和博古圖》所錄銅尊與汝王城銅象尊的風格與形制最為接近。作者將其同先秦懷柔遠夷、越土賓服的文化事件相關聯,認定器物年代為周代。該推論完全建立在金石學家的主觀臆測之上,缺少嚴謹的論證邏輯與科學的考古情境。其次為紋飾特征,螺旋紋造型特殊,平面呈S形并雙向內卷,該紋飾主要出現于帶飾之上,例如大英博物館藏銅象燈(圖8)、[17]貴縣火車站M7銅象燈與《西清續鑒甲編》著錄的銅象燈(圖9)。[18]特殊案例以賀州平桂區博物館藏銅象(圖10)為代表,[19]紋飾分布于器身之上。具有年代學研究關鍵作用的器物當為貴縣火車站M7銅象燈。該件器物不僅存在帶飾,而且飾有螺旋紋。墓葬年代為東漢晚期至三國時期。此外,銅山茅村鄉晉墓隨葬的陶象俑同樣能夠為我們提供年代線索。[20]該俑雖為陶質,但騎乘大象的基本造型確與銅尊意涵相通。晉墓為我們確定銅尊的年代再次提供了有力佐證。最后為異獸,出現于銅象尊提梁后部,僅表現獸首及其前肢部分。與此相近的提梁異獸還見于布魯克林博物館藏銅鴨尊(圖11)與阿什莫林博物館藏銅象尊(圖12),[21]均出土于越南北部地區。截至目前,由于相關造型特征較為模糊且缺少例證,因此難以對其藝術內涵展開論述,但其年代同為漢晉時期。綜上,汝王城銅象尊的年代可確定為東漢晚期至晉。

二、特征解讀

既然年代業已明確,銅尊的文化闡釋可進而展開。器物承載著復雜的文化意涵,可以分別拆解為大象主題與人物騎乘母題兩類。論及大象主題,上文通過對比汝王城象尊與商周時期象尊可知,兩者屬于關聯疏離的兩類傳統。前者反映出漢晉時期大象特殊的文化內涵,需單獨展開論述。漢晉大象形象主要出現于兩類情景中,一類為宗教建筑遺址與墓葬的巨石圓雕。另一類為畫像石,與神人、瑞獸共同成漢畫中神異與祥瑞的世界。在這些場景中,大象或充當仙人騎乘的神仙瑞獸,同刻畫仙境的云氣紋以及龍虎神獸共處一域;或成為異族進獻的殊方異物,與胡人形象、駱駝形成格套。[22]或呈現早期佛教的六牙形態,和漢地傳統雜糅共生。然而,不同于畫像石中充足的藝術畫面空間與紛繁復雜的刻畫技藝,以汝王城象尊為代表的單體銅器顯得頗為簡約。相關的銅器多為獨立構件,并不具備畫像美術中宏觀的藝術情景與布局空間,因此欠缺表現系統內涵的可塑性。

觀者唯有通過人物形象與大象的組合情況管窺創作者的藝術要旨。例如汝王城銅象尊中人物立于象頂的場景以及東山文化的人物牽象銅器、[23]賀州平桂區博物館的人物騎象銅器。由此便引出我們對于銅尊中人物功能及其性質的探索。人物騎乘母題并非僅見于大象母題,而是普遍出現于漢晉時期的瑞獸銅器中。具體案例頗為多樣,現將具體銅器列舉如下:紹興博物館藏銅鳩杖首的人物乘鳥(圖13),[24]昭通白泥井梁子漢墓銅燈(圖14)[25]與宜賓翠屏江北工地銅燈的人物乘鹿,[26]浙江省博物館藏銅燈的人物騎馬(圖15),[27]劉崎墓銅燈的人物乘天祿(圖16),[28]貴陽清鎮M15銅燈的人物騎龜(圖17)[29]以及巴爾比耶-穆勒博物館藏人物騎牛銅器(圖18)。[30]除此之外,在造型反復的陶多枝燈與搖錢樹中也多常見相近母題。上述器物中的人物形象存在諸多差異,或為頭戴高帽深目高鼻的胡人,或為平帽圓眼的越人,或五官特征雜糅、模糊極甚以致難以分辨。唯一確定的是,人物騎乘母題已經成為漢晉藝術中較為重要的器物造型。

具體到汝王城銅象尊,人物乘象的場景可參看《西京雜記》卷五所錄:“甘泉鹵簿”中有“象車,鼓吹十三人,中道”。[31]《晉書》卷二十五《輿服志》又載:“象車,漢鹵簿最在前。武帝太康中平吳后,南越獻馴象,詔作大車駕之,以載黃門鼓吹數十人,使越人騎之。元正大會,駕象入庭。”[32]中朝大駕鹵簿中同樣為“先象車,鼓吹一部,十三人,中道”。[33]文獻提及漢晉時期的貴族鹵簿以大象襯托法駕威儀,但是騎乘人物卻明確為越人,其身份當為馴象人。反觀汝王城銅象尊的胡人形象,同記載抵牾的情形當如何理解?其實,人物乘象場景并非如此單一,其背后存在頗為復雜且多樣的文化傳統,此處解讀如下:其一,大象與胡人的共存是合乎藝術傳統的。漢晉時人的社會觀念中常將大象視為西域動物,或視為祥瑞,或將其置于昆侖、天門、西王母為主體的升仙信仰體系中。[34]即《漢書》卷二十二《禮樂志》所載:“象載瑜,白集西。食甘露,飲榮泉。赤雁集,六紛員,殊翁雜,五采文。神所見,施祉福。登蓬萊,結無極。”[35]另據《九懷》:“乘虬兮登陽,載象兮上行。”王逸注:“遂騎神獸,用登天也。神象白身赤頭,有翼能飛也。”[36]神仙信仰中的象車具有騎乘以升仙境的功能,該觀念與安丘董家莊漢墓的有翼大象畫像石相互印證。[37]相近的文化意境通過《韓非子》卷三《十過》得以闡發:“昔黃帝合鬼神于西泰山之上,駕象車而六蛟龍。”[38]作為另一主題,漢地胡人藝術形象同樣承載著漢人工匠的異域想象。[39]胡人被漢人賦予了神仙內涵,象征著仙界迎來送往的使者,指引死者魂靈前往仙境。兩類“神物”之間的雜糅重組便顯得相得益彰且合情合理,共同表達漢晉時人的神仙信仰。與之相應,漢代銅博山爐與銅燈的基座部分經常裝飾羽人塑像或鑿嵌羽人線刻,其文化內涵與胡人意象相通,可為旁證。其二,胡人與越人是不同敘事傳統與不同文化領域的現實表征,并不沖突。根據朱滸對畫像石的歸納,“人物—象”圖像組合中人物形象存在三類情況,分別為尖帽、披發與光頭人物。[40]其中尖帽者當為胡人,披發者或為越人,[41]光頭者可能為僧侶。[42]具體姿態或執鉤擔任象奴,或作舞蹈、攀爬狀成為百戲宴樂的一部分。若遵循該邏輯,汝王城銅象尊中人物的身份可能為象奴或百戲俳優。因此,銅尊所表達的是民間馴養與宴樂的生活場景,與禮制典章的鹵簿記載想離甚遠。由此可知,上述解讀同《輿服志》記載相異,但都以實證呈現其自身的合理性。回歸文化語境,所謂的越人乘象屬于政府禮制層面的客觀要求。而汝王城銅象尊的胡人騎象則符合信仰體系或世俗傳統。人物特征的不同并非簡單的造型差異,而是漢晉時期不同維度文化觀念的異質,體現出一體多面的復合、多元文化內涵。

三、造型源流

在明確文化特征的基礎上,源流求索成為繼而追尋的目標。本節聚焦于文獻與考古情境分析的綜合運用,旨在探明流變。先秦時期的大象題材銅器藝術為何斷流?《韓非子》卷六《解老》:“人希見生象也,而得死象之骨,案其圖以想其生也。故諸人之所以意想者,皆謂之象也。”[43]表明戰國時期的大象于中原近乎絕跡。數千年來,土地墾殖與資源開采的行為伴隨經濟生產關系的復雜化而愈演愈烈。《大象的退卻》提及技術革新雖然部分緩解了人地關系,但由于技術閉鎖與回報遞減的邊際效應,自然資源的極度開發趨勢難以遏制。[44]漢晉時期的動物棲息地不斷萎縮,物種持續縮減,以過度開發的北方地區最為嚴峻,而大象便為標志性物種。誠然,漢晉時期南方的長江下游等地仍有本土大象,如《藝文類聚》引《吳志》:“賀齊為新都郡守,孫權出祖道,作樂舞象。”[45]但是此處所討論的來源問題同藝術緣起問題掛鉤。因此,鑒于相關區域并未誕生漢晉時期的大象藝術母題,故不贅述。

內陸物種的缺失導致了藝術母題的空白。因此,汝王城銅象尊的藝術母題最終源于異域舶來,而非本土發生。胡人騎象造型的源頭探索唯有放眼域外。根據文獻記載,兩漢時期的大象主要由邊疆或域外進獻。漢代大象的貢獻與漢武帝廣開南土的軍政措施相關,經濟文化的交流肇始于此。[46]例如武帝時,“南越獻馴象、能言鳥”。[47]明帝時,“永昌徼外夷敦忍乙王莫延慕義遣使譯獻犀牛、大象”。[48]和帝時,“永昌徼外夷遣使譯獻犀牛、大象”。[49]獻帝時,“于窴國獻馴象”。[50]漢晉時期的于闐位于文化樞紐,由此南去,翻越喀喇昆侖山可直達印巴次大陸。于闐國作為唯一的異域獻象案例,其大象很可能由南亞地區輾轉而來。[51]綜上所述,漢代大象主要來源有二,其一為廣義東南亞地區,即交州南境及徼外;其二為中國西南與南亞地區,即身毒道連接的文化走廊。至孫權割據時期,其勢力雄踞南土,近乎壟斷了當時交州地區的殊方異物。作為特殊資源的大象甚至成為當時其禮交外域、象征祥瑞的工具。曹沖稱象典故中的大象便源于孫權饋贈:“時孫權曾致巨象。”[52]在孫吳政權建立后,向蜀、魏兩國的饋贈中也存在大象的身影。如《江表傳》所載:“蜀將諸葛亮討賊還成都,孫權遣勞問之,送馴象二頭與劉禪。”[53]魏文帝《與王朗書》中也提及:“孫權重遣使稱臣,奉貢明珠百筐,黃金千鎰,馴象二頭。”[54]值得注意的是,上述文獻提及的大象多名為“馴象”,《藝文類聚》引《萬歲歷》:“成帝咸康六年,臨邑王獻象一,知跪拜,御者使從之。”[55]由此推斷,進獻馴象時還隨行教導禮儀的御者,最終構成了人物騎象藝術母題的現實母本。

系統考察需要結合考古學情境分析。就漢晉時期大象題材遺存的范圍而論,大量出現于濱海地區,反映出意象的輸入可能與海路交流存在關聯。[56]若對比南方與北方的大象題材,前者的寫實性明顯更高。而后者甚至出現了失真的情形,例如滕州西戶口[57]與神木大保當漢墓畫像石的大象形態與豬極為相似。[58]平邑皇圣卿西闕與功曹闕的大象四足極為纖細,總體形態似馬。[59]失真的藝術特征與知識的間接傳播相關,而接近真實的器物特征則反映出直觀的藝術感知。最終,對于大象實體的還原程度可表明文化意象的傳播方向,汝王城象尊的藝術源頭當為南土邊疆。

具體研究需參考人物騎象造型與紋飾特征。其中人物騎象的源頭為東南亞地區。較早的塑像為青銅時代晚期的班清遺址晚期遺存騎象陶俑。[60]兩漢時期,相關造型同樣見于南亞的印度,石窟藝術中的人物騎象形象俯拾皆是。由此可知,在中國以南的漢晉徼外,人物騎象的母題已經極為成熟。

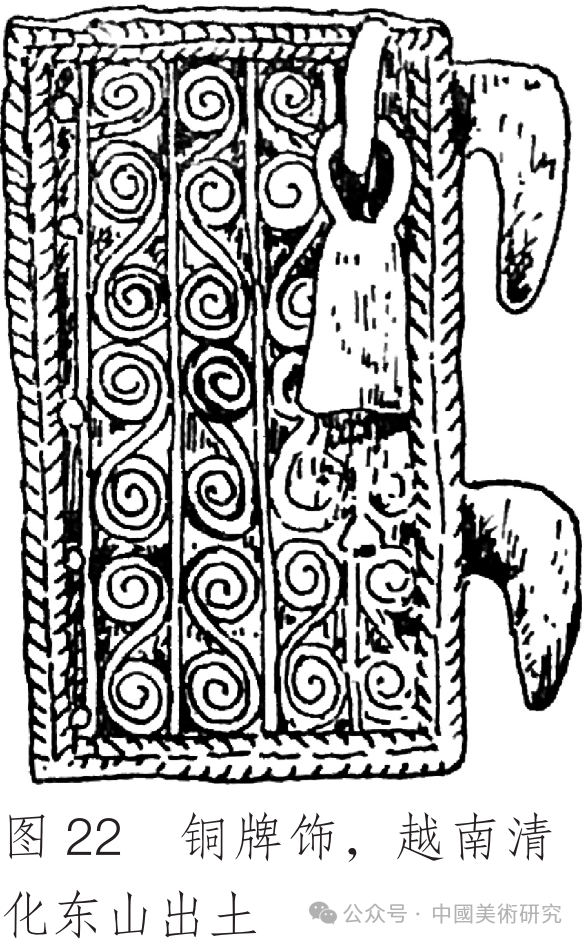

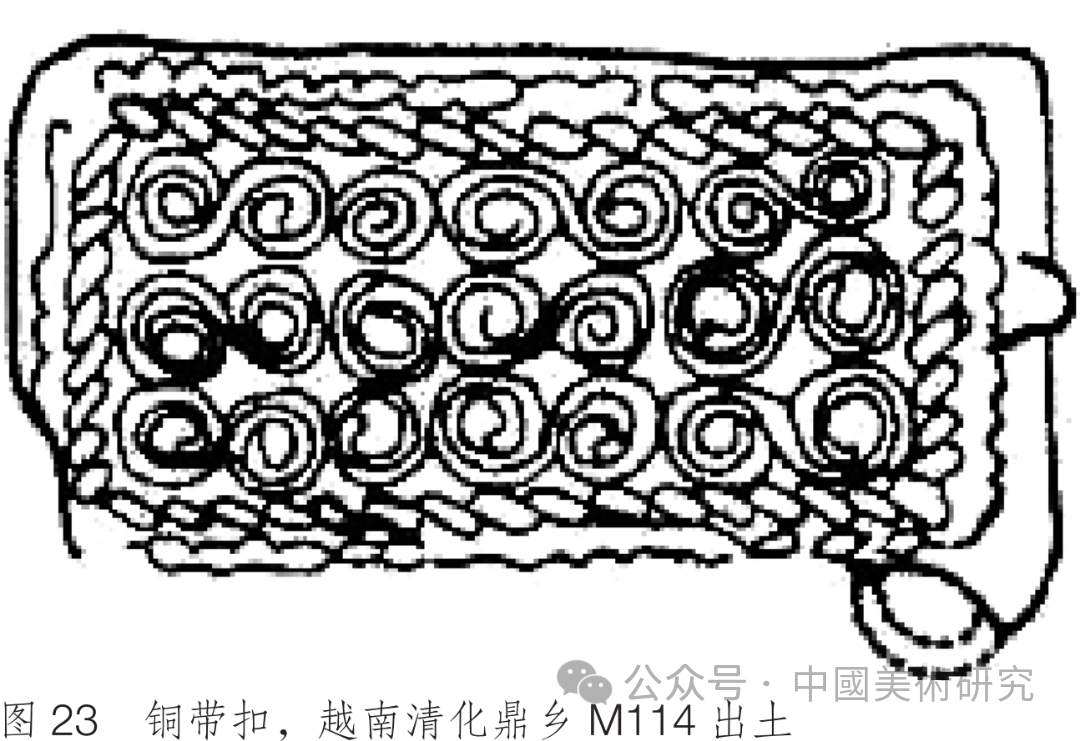

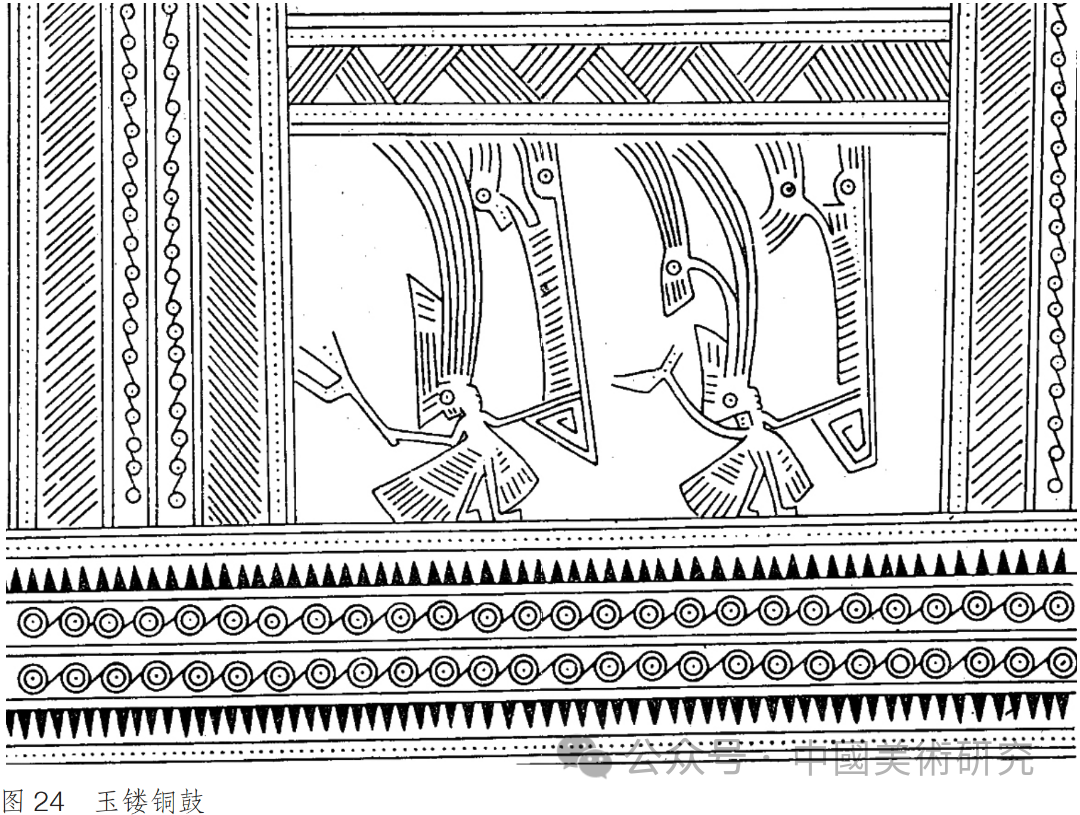

紋飾為象尊器身的螺旋紋,其源頭可大致確定為交州南境及其徼外。螺旋紋平面呈S形并雙向內卷,或獨立成組,或相互勾連。該紋飾率先由戈鷺波發現,被認為是蕨類植物的圖像。[61]作為域外裝飾藝術的螺旋紋深植于史前時期的東南亞考古學文化中。早期螺旋紋形態類似于波瀾,經常裝飾于銅器時代陶器的器表。該類紋飾的復雜化醞釀于東山文化時期,具體表現為共享器類的增加、組合形態的多樣與傳播范圍的擴大。根據紋飾形制與文化情境可劃分為兩類情況:首先為東山文化中的螺旋紋,其年代為戰國晚期至西漢中期。相關器物主要見于今越南境內,屬于原生文化傳統。相關紋飾或為單體,或構成多種組合。前者的案例見諸清化東山飾件(圖19)等小型器物。[62]后者則情況多樣,出現于構造更為復雜的器物中。例如一對紋飾橫向、豎向拼接的清化靖嘉銅帶扣(圖20),[63]呈軸對稱分布的河江銅劍劍首(圖21),[64]豎向依次排布的清化東山銅牌飾(圖22),[65]橫向依次排布的清化鼎鄉M114銅帶扣(圖23)。[66]除組合方式外,紋飾形態的變化同樣經歷著變化。玉鏤銅鼓鼓身的圓圈紋便是來源于螺旋紋的變體(圖24)。[67]圓圈相連的特征繼承自螺旋紋的簡化圖像,于東山銅鼓中廣為傳播,成為典型紋飾特征。除此之外,相似的造型還用于表現銅像的卷發,常出現于人形銅燈中。[68]

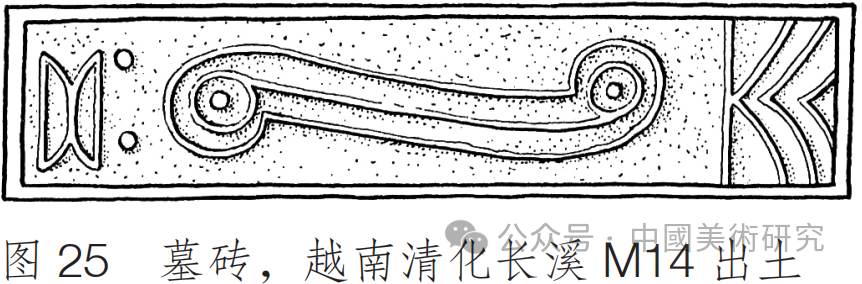

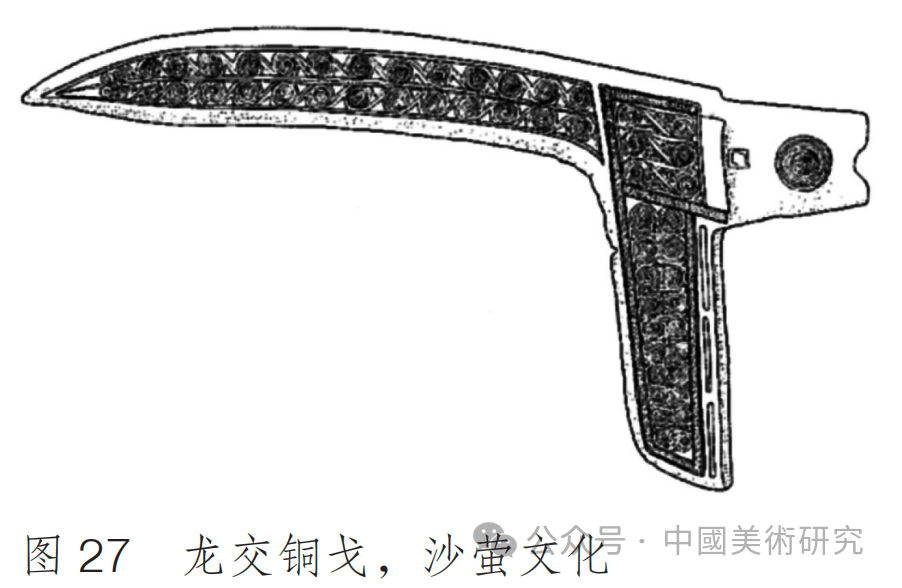

其次為與漢文化相融的器物,器物年代為西漢中期至東漢晚期。相關器物主要見于交州刺史部南部的今越南北部,屬于漢、越交融產生的次生文化傳統。螺旋紋存在三類情況,分別為清化長溪M14(圖25)與蓮香M1墓磚的單體紋飾,[69]越南國家歷史博物館藏銅壺的成對并排紋飾(圖26)[70]以及汝王城銅象尊的豎向組合紋飾。器物的總體年代晚于東山文化,繼承關系顯而易見。銅壺與銅尊屬于中原文化,螺旋紋傳播過程中融入了漢地傳統。紋飾成為墓磚的裝飾紋樣,說明螺旋紋的載體已突破銅器,開始影響其他器物。綜合對比可知,汝王城象尊的紋飾組合與清化東山銅牌飾最為接近,其源頭深植于東山文化的螺旋紋母題,并展現出多元文化融合的藝術特征。順帶一提,螺旋紋的影響路徑是多向擴散的,在更為偏南的沙螢文化的龍交銅戈(圖27)也存在紋飾極為煩瑣的螺旋紋組合。[71]該案例可作為東山文化螺旋紋母題與漢文化互融、甚至傳入中原境內的旁證。最終,紋飾的考古學遺存與大象的歷史學文獻相互佐證,將汝王城銅象尊的藝術來源指向了漢晉時期的交州南部。

四、結語

系統論證銅象尊年代后,行文分析胡人、大象與螺旋紋母題,明確了器物異域舶來、漢地改制的藝術生命史。“駕應龍象輿之蠖略逶麗兮。”[72]伴隨漢武帝廣拓南境事業的完成,邊疆漢文化成型與原生文化“漢化”成為構建多元一體民族國家的政治、文化使命。兼容并蓄成為了當時的文化核心。于是,銅象尊延續著東山文化的大象造型與螺旋紋傳統,也承載著漢地胡人意象下的信仰體系與世俗傳統。既然特征的源流得以澄清,醞釀現象的動機與背景為何?

回歸銅象尊的造型藝術,胡人與騎象存在矛盾,符合史景遷關于異域形象的闡釋。史景遷認為異域認知建構于實踐與想象的交織,兩者界限模糊。[73]大象母題與螺旋紋體現出時人對交州風物的真切感受,而西域胡人與南土大象的雜糅、混淆則顯露出異域想象中主觀與籠統的成分。想象的成分可借助傳播儀式觀進而闡明。詹姆斯·凱瑞認為文化現象的傳播不僅為信息的獲取,更是信念的確認與價值觀的塑造。[74]在此過程中,價值觀得以強化、共同體得以想象、社會得以整合。因此探討殊方意象的內地流變不應過分偏重于他者的異樣,而需反求諸己,思考異域文化舶來的文化動機、遷入地的歷史背景。簡而言之,便是探討漢朝文化傳統及其運用異域藝術母題的思想動機。因此,銅象尊文化意象的考察既是外來文化的特征揭示,更是返璞歸真的漢地文化探索。以漢畫像石藝術中的胡人騎象為例,其形象主要為胡漢交戰中的敵軍、百戲樂舞中的俳優與升仙場景中的仙人。[75]文化的生命在于互動性,若以某種先驗的認識為他者貼標簽,那么理解往往出現偏差甚至趨于極端,而最典型的表現便是刻板印象。[76]漢地的胡人形象便淪為漢地刻板印象,服務于漢人意識中的文化信仰。在如此文化語境下,對于他者的正本溯源并不重要,對于自我的意義建構與價值表達成為關鍵。

汝王城銅象尊的藝術意涵與此相同,器物出現的文化動機與背景最終明確。胡人與大象作為殊方異物承載著使人的異域認知,既包括對他者的記錄,也體現對自我身份的表達:他者處于被支配與卑微的地位,中原基于華夏本位觀雜糅了多元形象,闡發了中華文化傳統。因此,母題的矛盾與否不再重要,胡人的仆從地位、胡人騎象寄托的升仙信仰才是漢晉異域藝術“在地化”后的文化核心。