賞讀|太平有象,獅亦祥瑞

大象,形象高大,性格溫和,安詳莊重,常常被人們稱為“獸中德者”。從遠古時期開始,大象逐漸被人們所馴服,并開始廣泛參與到人們生活之中。相傳在舜傳位給禹時就有“白象耕土”的瑞兆,因此把白象耕土視為天下太平的可喜可賀之兆。自此之后,歷代帝王均把白象作為歌頌太平盛世的重要文學和藝術題材。

從新石器時代開始,以象牙作為器物或裝飾品的歷史就已經存在,如浙江余姚河姆渡遺址的象牙匕首、象牙梳、象牙雕刻等象牙制品。

河姆渡文化雙鳥朝陽紋牙雕 浙江省博物館藏

“河姆渡文化雙鳥朝陽紋牙雕”又稱“河姆渡文化雙鳥朝陽紋象牙蝶形器”,作為原始象牙雕刻中的藝術珍品,反映了河姆渡人的審美觀念和最高藝術成就。從這些藝術品中可看到原始時期河姆渡人對鳥的喜愛和對太陽的崇拜。蝶形器反面制作粗糙,穿孔周圍有一些凸起及縱向凹槽,應為穿繩綁縛之用,蝶形器反映了當時象牙制作的工藝水準。

根據考古發現和甲骨文記載,甲骨文中,就有殷王獵象的記錄,在殷墟遺址中曾先后發現兩座象坑。不僅如此,在商周的青銅禮器上也有各種象形的直接反映。這些都充分說明了古人對于大象的尊崇之情。

商 九象尊 故宮博物館藏

殷商時期大象主要生活在我國黃河流域的中原地區,隨著氣候的變化,大象逐漸南遷。由于大象的珍稀,并象征著權勢地位,在政治生活中更意味著馴化征服、歸化或效忠。上至皇帝,下至王侯將相都非常推崇象牙。《三傳折諸》中有:“漢魏以下,皆有訓象之司,列于鹵薄”。可見漢魏以來就將馴象作為儀仗的排頭兵,大象由于身軀龐大、儀態莊嚴,用來顯示帝王至高無上的權威,常被用于儀仗中,謂之“儀象”<1>

漢 象牙飾物 泗陽三莊漢墓出土

該飾物為圓柱體,象牙質。飾物器身采用陰線刻及漆繪兩種技法,制作精美,應置于某件飾物首端。在漢代人“事死如生”的生死觀里,與象牙相關物件與主人隨葬,可見象牙飾物在當時為漢代貴族生活中不可缺少的一環,作為貴重的隨葬品,跟隨墓主人去往了另一個世界。

西漢末年,佛教由印度傳入中國,佛教中的大象開始被人們認識和接受。然而,佛教里的大象和以往觀念里的大象意蘊并不完全相同。在佛教世界中,象和獅子、鹿、馬、牛乃至是昆蟲螻蟻,和人類一樣都被視為眾生中的一員。而大象聰明且極富耐力,在古代的印度被尊為圣獸,同時也被人們尊崇為富饒的財神。<2>

在敦煌的莫高窟壁畫中,有很多與象相關的故事,如“乘象入胎”的故事等,在莫高窟中就有十余鋪。

敦煌莫高窟 第329窟初唐乘象入胎

相傳在兩千五百多年前的古印度的西北部,有個叫迦毗羅衛的王國,國王夫婦的感情非常好,但是結婚多年都沒有生育兒女,在王后45歲那年才第一次懷孕。而根據佛教傳說,王后的這一次懷孕,是由于睡眠時夢見一位儀表堂堂的人乘坐一頭六牙白色大象騰空而來。王后驚醒后,把這個奇異的夢講給國王聽,國王也很驚異,于是請來相師,占卜過后,說王后所懷為圣子,是大智慧者,能光耀釋迦族。國王夫婦聽后很是欣喜,于是非常期待孩子的降生。據說這個“乘象入胎”的故事就是講述了佛祖釋迦摩尼誕生的故事。

除了“乘象入胎”的故事之外,象的形象還見于其他一些場景中,如普賢菩薩、帝釋天的坐騎、象輿、七政寶中的象寶等等。<3>可以說,象在莫高窟壁畫中無處不在,既是佛教的尊神,也是中國和印度古代文化交流的見證之一。

漢代,佛教尚未在社會上廣泛傳播,只是呈現出與本土傳統藝術發生混合的情況,<4>張橫在《西京賦》中提到“白象行孕,垂鼻轔囷”極有可能就是受到了“乘象入胎”的故事影響。由此可見,佛經故事在東漢時期僅僅只是在儒生階層中有所傳播。到了唐代,佛教呈現鼎盛之象,象在佛教的觀念中象征智慧、品德、功德圓滿。且在唐人的觀念里,大象盡管身形巨大,但并不是兇猛殘暴之獸,民間傳說中大象常被塑造成對人類友善甚至知恩圖報的形象,綜上,折射出人們對大象的親近和喜愛。而在造型藝術中,其形象也是“威神巍巍,形像姝好”。

唐 彩繪象座塔式罐 陜西歷史博物館藏

“彩繪象座塔式罐”通高68厘米,長32.5厘米,寬30.5厘米,器物通身彩繪,紅陶質地。器型高大,自上而下由罐蓋、罐身、蓮瓣和象形底座四部分組成,各部分均可分合。蓋呈七級圓塔形。罐身侈口、短頸、鼓腹,下收小平底,四面貼塑閉合式卷草四組,內均堆塑伸長鼻、拍雙耳的象首。罐與底座之間飾三層仰覆蓮瓣,一層向上環抱,兩層向下伸展。下以帶絡繩的馴象為座。整體造型獨特新穎,裝飾華麗,具有極高的藝術價值。

大象與祥瑞等詞關聯密切,在《唐六典》中,象位于大瑞之列。而在中國傳統文化中,“象”與“祥”諧音,“太平有象”、“萬象更新”、“封侯拜相”等寓意更是將象的祥瑞地位提高了一步。<5>其中,“太平有象”是中國傳統的吉祥紋樣。在《漢書·王莽傳》中有“天下太平,五谷成熟”。太平有象即天下太平、五谷豐登。“瓶”與“平”諧音。故吉祥圖案常畫象馱寶瓶,瓶中還插有花卉作為裝飾。

清 黃色緞繡太平有象飾片

相對于大象這一中國自古就有的物種,獅子卻是西漢由西域傳入中國的外來物種,關于獅子的記載最早見于《漢書·西域傳》,“似虎,正黃,有髥耏,尾端茸毛大如斗。”。獅子造型出現于中國最早記錄,是東漢時山東省嘉祥縣武氏墓石祠前的石獅和四川省雅安縣高頤墓前的石獅,二者均有準確雕造年代。<6>

東漢 高頤墓前石獅 四川省雅安市

獅子紋作為裝飾紋樣在漢代已經出現,但在絲綢紋樣中的運用最早出現在南北朝時期,隨著絲綢之路的開辟,南北朝成為了外來文化和民族文化不斷交流融合的時期。這一時期的絲綢紋樣一方面繼承了漢代紋樣的風格,另一方面受到波斯藝術的影響,具有濃重的西域風格。<7>

北朝 對獅對象牽駝人物紋錦 中國絲綢博物館藏

“對獅對象牽駝人物紋錦”,長62厘米,寬20厘米。以對波紋為骨架,波紋中圖案各不相同,從左到右分別是走象、臥獅、牽駝人、佛壇神像,紋飾左右對稱。這與吐魯番的一佛二弟子像或是佛殿紋錦基本一致。到了隋唐時期,絲綢紋樣的圖案豐富多變具有包容開放的特點,在不斷吸收波斯、西域和中亞西亞的文化藝術基礎上,創造出具有自身特色的中國紋樣。代表性紋樣有“陵陽公樣”,其兼收并蓄、雍容大度的風格極具時代特征。“陵陽公樣”彰顯了盛唐開放包容的風采,并代表著唐代織錦的最高水平。

唐代佛教發展迅速,獅子在佛教文化中 具有象征意義。獅子造型在唐代佛教藝術中有著十分重要的地位。隋唐時期大量的獅子紋被運用于絲綢紋樣中。<8>

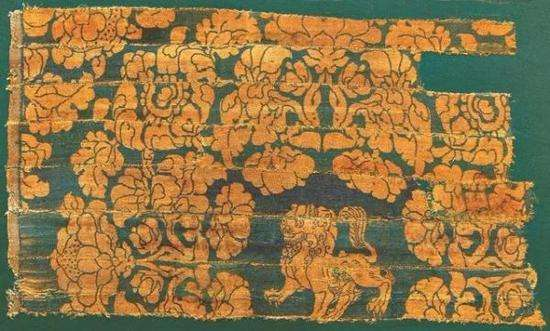

唐 立獅寶花紋錦 中國絲綢博物館藏

“唐代的立獅子寶花紋錦”為陵陽公樣,長46厘米,寬29厘米。花卉環中的動物紋樣創自唐代初期,是典型的將西域傳入的團窠聯珠環內的動物紋樣與中國審美的花卉紋樣相結合的產物。此件織錦采用遼式緯錦,其紋樣帶有自由的寫實風格,是陵陽公樣在唐代晚期流行的典型代表之一。

在佛教盛行的時代,獅子和大象都具有祥瑞象征。獅為百獸之王,是人世中權勢、富貴的象征。古代宮殿衡署門外兩旁大多蹲有石獅,皇家官殿蹲有銅獅,這種鎮門獅是皇家、官府威勢的象征。在佛教文化中,有“佛為人中獅子”之說,比喻佛出類拔萃,猶如獅子為獸中之王。象作為佛教中的尊神,也同樣象征著富貴和地位。

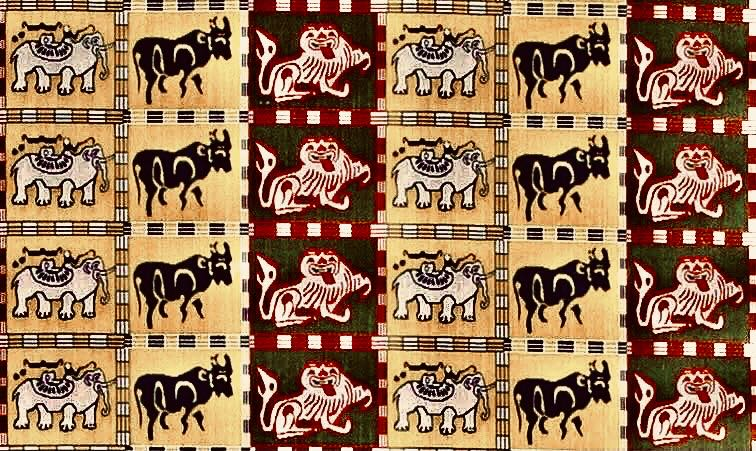

北朝 方格獸紋錦 新疆維吾爾自治區博物館藏

方格獸紋錦 成都蜀錦織繡博物館復原

方格獸紋錦,長18厘米、寬13.5厘米,由褐、綠、白、黃、藍五色絲線織成的經錦。經線分區牽入,每區僅三色,其中綠、黃經絲輪流用來織制紋樣地色,形成了綠白、黃白相間的縱向寬條紋。橫向則以紅、白、藍經絲作細條,把縱向的寬條紋隔成方格狀,在每塊方格紋內分別織出牛、獅、象、人物和傘蓋,為蜀地著名的“方方錦”,給人以規矩大方的美感。

唐代紅地聯珠團窠大象瑞獸紋錦 成都蜀錦織繡博物館藏

中國傳統文化中歷來有“化萬物為紋飾”傳統,在佛教盛行的唐朝,寓意祥瑞的大象和獅子,自然也會在紋樣中有所體現。成都蜀錦織繡博物館藏有的“團窠大象瑞獸紋錦” 長26厘米,寬17厘米。其色彩保存較好,圖案較為清晰。團窠由單葉片為組成,其主題紋樣為非對稱獅象并存圖案。賓花為十樣花型。窠內下為立象,上為三只獅子。大象端莊穩重裝飾華麗,象身錦緣繡帶滿墜掛飾,其鞍褥圖案與賓花中心圖案遙相呼應,整個畫面既莊重華美又生動有趣。

“團窠大象瑞獸紋錦”由藍、黃、紅、褐四色織成,織物組織為1:3斜紋緯二重,圖案與緯向垂直。其經絲為褐色,以藍、黃、紅三色顯花,紅色起緯織制紋樣底色,達到對褐色地徑的全覆蓋,使整個圖案顯紅地。團窠直徑約15厘米,窠內大象安祥靜立,三只獅子姿態各異、擠擁象背打鬧嘻戲。賓花繁復富麗,賓花中心方形框內,填有大小形狀各異塊狀圖案,方框四向伸出兩兩帶葉枝條和花蕾。

“團窠大象瑞獸紋錦”題材寓意佛教中的獅象崇拜。佛教常以象王來譬喻佛的舉止如象中之王,《大般若波羅密多經》中載,“菩薩猶如象王,因其善調伏之故”。獅子,是百獸之王,為此在佛教的許多經論中,用獅子來比喻佛陀的偉大。如《大智度論》載,“獅子在四足獸中,獨步無畏,能降服一切;佛陀也如是,在九十六種外道中,一切降服無畏”。此錦章彩其麗,寓意吉祥,唐朝當時的崇佛風尚可見一斑。

在中國的傳統文化中大象被人們視為一種靈性和神圣的存在,大象被人們寄予了對太平盛世的向往,寄托了神圣的宗教信仰;而古人贊賞獅子的勇而好仁,猛而能馴,似君子之德,歷代均將獅子視為祥瑞,托物言志。獅紋亦是深受人們喜愛的瑞獸裝飾紋樣。大象與獅子已然成為了中華民族的文化象征。太平有象,獅亦祥瑞,在這兩個吉祥而有威儀的動物中,凝結出了我們中華民族強大而又自信的深厚文化底蘊!

參考文獻:

<1>李安竹.中國古代大象的文化寓意[J].重慶交通大學學報(社會科學版),2021,21(01):48-53.

<2>徐彥鈞.論敦煌莫高窟壁畫中的大象[J].大眾文藝,2015(07):85.

<3>徐彥鈞.論敦煌莫高窟壁畫中的大象[J].大眾文藝,2015(07):85.

<4>朱滸.大象有形 垂鼻轔囷——漢代中外交流視野中的大象圖像研究[J].故宮博物院院刊,2016(06):77-94+162

<5>李璟.論吐蕃金銀器中大象紋的造型設計與文化交流[J].西部皮革,2021,43(17):75-76.

<6>李仲元.中國獅子造型源流初探[J].社會科學輯刊,1980(01):110-119.

<7>項子豐,周赳.中國古代絲綢紋樣中獅子紋的運用研究[J].美術教育研究,2021(16):42

<8>項子豐,周赳.中國古代絲綢紋樣中獅子紋的運用研究[J].美術教育研究,2021(16):42

往期內容