賞讀|酒盞旋將荷葉當——南宋史繩祖墓玉荷葉杯(二)

時間:2024-09-24 來源: 中國工藝美術學會 瀏覽量:

110 分享:

粗看之下,玉荷葉杯與同時期的把杯外貌相去較遠,所以從未被放在一起討論。只有透過紛繁表象,聚焦器物的功能性結構才能找到聯系。這是因為,該杯在設計時將肖生象形的手法極大發揮,視覺效果上“荷葉”的辨識度遠遠大于把杯。依物描摹源自繪畫的影響。宋代工藝美術的兩股重要潮流即仿古和繪畫性裝飾。院體畫主張的傳神精切、自然生動傳遞到工藝美術,肖生象形成為立體造型的典型手法。得益于材質的延展性,金銀能最大程度實現對花卉、瓜果的寫真模仿,依形造器成為時代特色。不論盤盞還是杯碗,花卉形金銀器幾乎都是取形花頭制成器皿主體,指向的是單一物象,或芙蓉,或牡丹,或蓮花。而玉荷葉杯上匯集荷葉、蓮花、茨菇葉,用莖稈串連,主次有別,錯落有序,其組合指向的是場景式意象,即荷塘。宋遼金時期,“池塘小景”主題頗為流行,繪畫和工藝美術均有表現。有些會加上士子泛舟、岸邊垂柳,有些減省為鴨鵝戲水、蓮荷野逸。畫面組成或簡或繁,不妨視作鏡頭的推進搖遠,本質是對同一母題的演繹。(圖9)到南宋,它作為裝飾圖案逐漸定型,由蓮荷、水禽兩大要素構成,名曰“滿池嬌”,一直流行到元明。

9. 9-1. 蓮舟新月圖卷,趙伯駒,絹本設色,24.2 厘米×591.8 厘米,遼寧省博物館;9-2. 白釉印花折沿盤(線描圖),遼金,1992 年內蒙古赤峰市巴林左旗查干哈達蘇木,內蒙古巴林左旗遼上京博物館藏;9-3. 刺繡人物花鳥紋抹胸,金,長33.5 厘米、寬38 厘米,山西金墓,故宮博物院藏;9-4. 紅綠彩水禽紋碗(磁州窯),金,高6.5 厘米、口徑17.3 厘米,日本東京國立博物館藏受“池塘小景”圖式影響,荷葉杯也從單一的荷葉元素外拓,將蓮花、蓮蓬和其他水生植物組合到一起。更重要的是,在呈現這一母題時,還顯示出南宋后期工藝美術演繹繪畫的一大突破,即平面到立體的轉化。以往,繪畫進入工藝美術多作為平面裝飾。一般是選取器物上較為平展的區域,如盤心、碗底、枕面等,將圖像直接挪移過來,再依據不同的工藝技法和材料特性加以取舍、調整,從而實現同一圖式的跨門類、跨材質流轉。而荷葉杯卻是將必備的要素從平面轉化為立體形態,并且具備使用的功能。所以,在杯外壁會安排荷花、蓮蓬、茨菇、小荷葉,令“荷塘”元素得以表達。它們以浮雕的形式出現,視覺、觸覺上都在凸顯“存在感”,尤其是外壁的那片小荷葉,一側卷起較高,與器壁分離明顯。

這種做法并非孤例,類似者還有湖南澧縣征集的元代銀蓮舟仙渡圖盤盞和故宮藏著名的元代朱碧山造款銀槎杯。名物學家已經將它們分別與“太乙真人蓮葉舟”“張騫乘槎”的畫題關聯,并找到類似的繪畫、圖案等來對應[11](圖10),表明平面繪畫轉化為立體器皿乃一股時代潮流。即便此二者的時代已入元,但風格品位明顯是南宋的延續,加上蓮舟盤盞的出土地澧縣,以及朱碧山的籍貫嘉興都是南宋故土,不難看出這類作品是在南宋文化余韻滋養下出現的。

10. 10-1. 銀蓮瓣形舟盞海浪紋托盤,元,托盤長20.2 厘米、寬13.7 厘米;蓮舟長14 厘米、寬8.1 厘米,1994 年湖南省澧縣澧南鄉征集,津市市文物管理所藏;10-2. 蓮舟仙渡圖頁,佚名(宋),絹本設色,21.4 厘米×23.5 厘米,故宮博物院藏;10-3. 銀朱碧山造款槎杯,元,長20 厘米,故宮博物院藏;10-4. 乘槎圖,佚名(宋),絹本墨筆,29.2 厘米×26 厘米,美國弗利爾美術館藏在宋代,隨著技藝和審美的提高,工藝美術中分化出偏重欣賞的支流。緙繡書畫是其中典型,它們能將畫風筆意模仿得惟妙惟肖,卻也完全脫離了實用。潮流之下,其他工藝門類也出現類似傾向,從器皿的實際形態出發,尋找與繪畫相宜的結合點,經過工匠巧思轉化,最終將實用與欣賞精妙地平衡。金銀材料造型的自由度高,寫實、繁復、精致都能實現,加上其消費者經濟裕如,求新求奇,是實現平面轉立體的理想品種。玉石本就是立體材料,雕刻是在做減法,在轉化這件事上也有先天的優勢。宋元時期的一些小型立體玉雕,常為人物、山石、樹木的組合,正是繪畫題材的轉化。有的下端還有鉆孔,被認為是便于鉚接固定于他物,用作蓋鈕、帽頂之類,也未放棄實用的功能。具體到這件白玉荷葉杯,設計時將把杯結構與畫題諸要素巧妙結合,令小荷葉、蓮莖化身功能性附件,不僅滿足不妨于用的基本要求,更是實現有助于用的更高目標,是一則優秀的轉化案例。

將荷葉與飲酒結合起來,并非宋人原創,而是對前代酒文化的繼承。曹魏時,鄭慤取大蓮葉盛酒三升,再“以簪刺葉,令與柄通”,稱之為“碧筩杯”,有“酒味雜蓮氣香,冷勝于水”[12] 的特色,這是以荷葉飲酒的濫觴。唐人的貢獻是將其由天然物的取用變為設計的要素。“飲中八仙”之一的李適之有九品酒器,其中的“瓠子卮、慢卷荷、金蕉葉”[13] 皆取材植物,屬于像生設計。存世唐代金銀器中若干以荷葉為題材的盤盞,或是邊緣起伏,或是用纖細鏨紋表現葉片翻轉效果,無不是在模仿風吹葉動,翻卷搖曳,應該就是對“慢卷荷”的闡釋。藝術風格上,則帶有明顯的裝飾意味,將游魚、波浪,乃至鴻雁銜枝等紋樣拼合在一起,圖案工謹,構圖對稱均衡。(圖11)

11. 銀鏨花魚紋花口盞,唐,口徑10 - 14.7 厘米、高3.5 厘米,1985 年于河南省三門峽市第二面粉廠出土,河南博物院藏至宋,植物尤其是花卉題材成為裝飾主流,繪畫興起引出肖生象形手法,使得荷葉、蕉葉杯得以發揚。在此過程中,蘇軾等文人起著引領作用。他貶謫海南后生活拮據,“賣酒器以供衣食,獨有一荷葉杯工制美妙,留以自娛,乃和淵明《連雨獨飲》”[14]。能折銀的酒器,應當是金銀、玉石之類的昂貴材質。鄭獬邀友人同賞并蒂蓮,也說“為愛荷花并蒂開,便將荷葉作金杯”[15]。足見北宋時,荷葉杯已經在文士中流行。黃庭堅家又有梨花盞,“楊君喜我梨花盞,卻念初無注酒魁。矲矮金壺肯持送,挼莏殘菊更傳杯”[16]。友人在暢飲時亦玩賞酒器,還相互饋贈令其成為合襯的組合。按宋人說法,這類酒器體量都比較小,“飲器中惟鐘鼎為大,屈巵螺杯次之,而梨花、蕉葉最小”[17]。蘇軾自稱不善飲酒,“吾少年望見酒盞而醉,今亦能三蕉葉矣”[18],指的即是蕉葉杯。鑒于他的地位和影響,“酒僅三蕉葉”代指酒量小,后世成典。對比南宋中至晚期皆為橢圓形的三種酒器,銀蕉葉盞(圖12)、金瓜形盞(圖13)和玉荷葉杯,三者體量次第漸大,的確是蕉葉盞最小。不過,再觀察更多的南宋后期的花卉形、瓜形金銀杯尺寸,預估其容量與荷葉杯也都大致相當,并無顯著的大小差異。

12. 銀蕉葉盞,南宋,長9.2 厘米、寬5.9厘米、高1.6 厘米,1971 年江蘇南京江浦黃悅嶺張同之夫婦墓出土

13. 金瓜形盞,南宋,高3.6 厘米、口徑10 厘米,1993 年四川省彭州市西大街窖藏出土,四川省彭州市博物館藏宋是時代文化的主導,風格樣式常為遼金追隨,這類玉制荷葉杯也曾出現在北方。金人趙秉文曾獲賜“玉荷蓮盞一只”[19],他曾擔任禮部尚書、主持編修國史,是一時文壇領袖。或許正是因為其身份,帝王才將這件頗具文士風流的玉器賜予他。而趙氏生活在金代后期,與史繩祖時代相當,所以其玉荷蓮盞的面貌或許與史繩祖墓出土者近似。

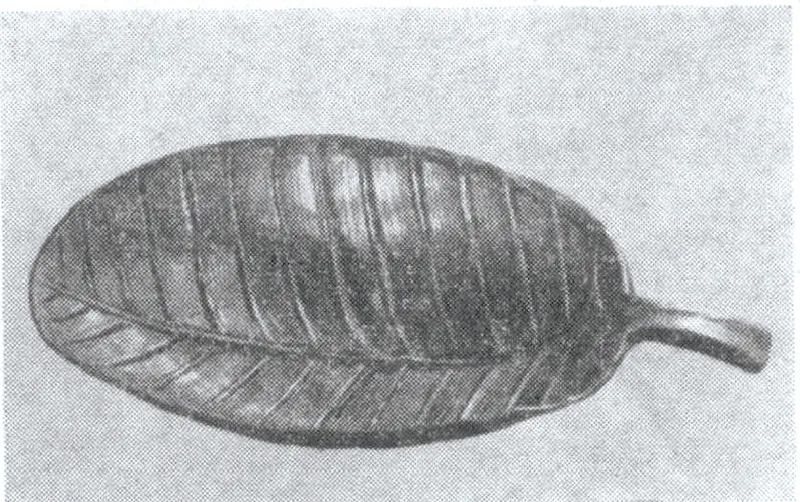

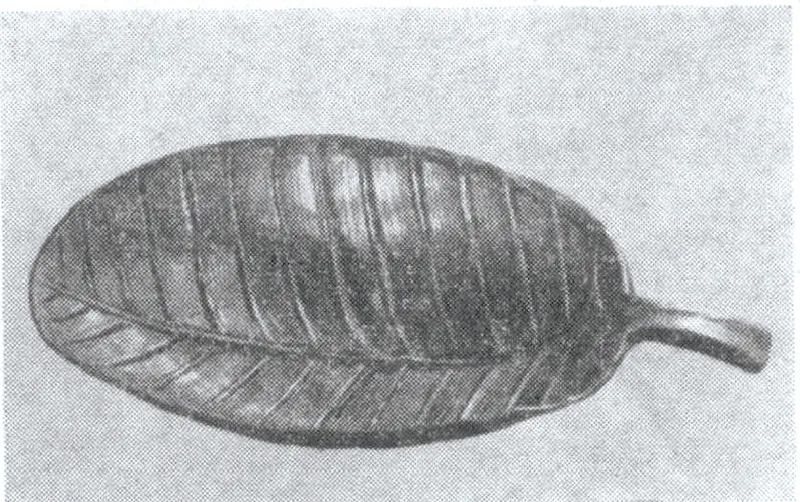

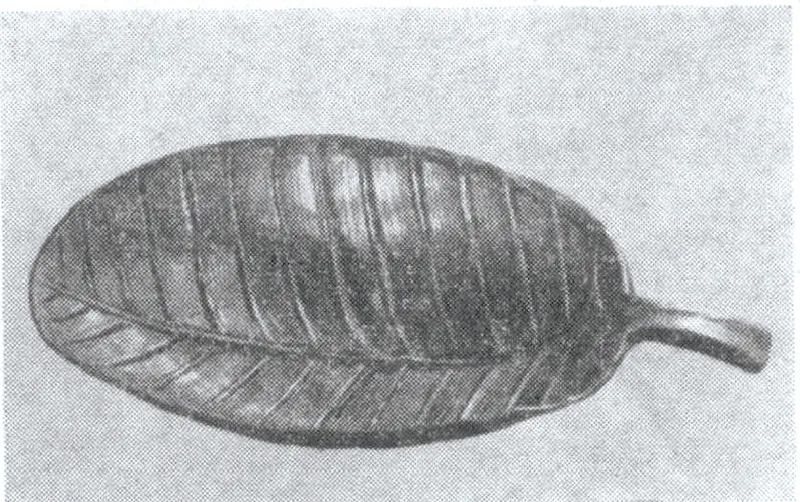

這類玉雕乃一時流行,還能找到更多佐證。臺北故宮藏有一件傳世玉杯,由略泛黃的青白玉制成,杯體橢圓為一片大荷葉,邊緣起伏略有翻卷,短徑一端有小荷葉為指墊,下聯一束蓮莖先彎成指環,再繼續延伸到杯底,成為連接大荷葉的柄。蓮莖渦旋蜿蜒,生出的分支為一組茨菇葉,它們呈凸起的高浮雕,放置時正好托起杯體。(圖14)其整體創意和結構與史繩祖墓玉荷葉杯一致,但此件茨菇莖葉的走勢舒展自由,更得畫趣,不似前者因追求分布平衡而略顯拘謹。尤其是大小荷葉上各雕一只烏龜,相互張望,似有呼應,令作品頗添生意。酒器盛裝液體,故設計中常以鯉魚、螃蟹、烏龜等元素做裝飾,正是“折葦枯荷綠一洼,游魚戲蟹小生涯”詩意的寫照。

14. 青玉龜游荷葉杯,南宋—元,高3.5 厘米、長11.5 厘米、寬11.6 厘米,臺北故宮博物院藏荷葉杯杯體呈橢圓形,杯把安放在短軸一側也是出于使用便利的考慮。飲用時,不論用左手還是右手端持,都是杯體的長軸對著人,酒沿此方向流瀉。相比短軸方向,這邊流口收束得窄一些,導流效果更好,不易漫灑,角度也更順手。金玉酒器中的瓜果形杯與之基本形接近,可為對比。它們一般依物模仿,將瓜蒂或者果柄化為把手,安置在杯體的長軸一端。那么在使用中,若從短軸端飲酒,口沿較寬,酒液易灑漏;若從長軸端飲酒,手肘需要用回勾的姿態送酒,略為別扭。另外,端持時,把手在短軸端,重心離人手的發力點更近,也就更穩更省力。到了元代,瓜形杯依然流行,學者指出這與日益興盛的祝壽習俗相關。[20] 其造型既有延續宋風像生做法,以銀絲象征瓜藤,扭做環把,再連接平展的瓜葉搭在口沿處為指墊的,又有將把手移至短軸端,變化為寬大半月形指墊或其他形式的。而后者目前見到的例子更多,這表明,宋末至元,已經不再執著于依自然真實形態造型,裝飾性在上升,也更多考慮使用中的人機關系,調整了把手的位置。如湖南臨澧縣新合鄉窖藏出土的單耳瓜形金杯,用一枚帶葉小瓜做成把手放在側邊。小瓜用兩塊中空金片合拼,立體易持握,又有瓜臍略外凸成為小流口。此杯底凸棱框中有一“壽”字,字底對著瓜臍,也證明此側為飲口。湖南另兩處窖藏的銀鎏金瓜形杯與之相類,同樣是杯底起框,內填梵文真言字,把手也在短軸端,做綬帶形,呈環抱之勢,下方亦有銀條做出的環形把。(圖15)這種寬大的綬帶,與前述陶瓷把杯中的半月形指墊實屬一類。

14. 青玉龜游荷葉杯,南宋—元,高3.5 厘米、長11.5 厘米、寬11.6 厘米,臺北故宮博物院藏荷葉杯杯體呈橢圓形,杯把安放在短軸一側也是出于使用便利的考慮。飲用時,不論用左手還是右手端持,都是杯體的長軸對著人,酒沿此方向流瀉。相比短軸方向,這邊流口收束得窄一些,導流效果更好,不易漫灑,角度也更順手。金玉酒器中的瓜果形杯與之基本形接近,可為對比。它們一般依物模仿,將瓜蒂或者果柄化為把手,安置在杯體的長軸一端。那么在使用中,若從短軸端飲酒,口沿較寬,酒液易灑漏;若從長軸端飲酒,手肘需要用回勾的姿態送酒,略為別扭。另外,端持時,把手在短軸端,重心離人手的發力點更近,也就更穩更省力。到了元代,瓜形杯依然流行,學者指出這與日益興盛的祝壽習俗相關。[20] 其造型既有延續宋風像生做法,以銀絲象征瓜藤,扭做環把,再連接平展的瓜葉搭在口沿處為指墊的,又有將把手移至短軸端,變化為寬大半月形指墊或其他形式的。而后者目前見到的例子更多,這表明,宋末至元,已經不再執著于依自然真實形態造型,裝飾性在上升,也更多考慮使用中的人機關系,調整了把手的位置。如湖南臨澧縣新合鄉窖藏出土的單耳瓜形金杯,用一枚帶葉小瓜做成把手放在側邊。小瓜用兩塊中空金片合拼,立體易持握,又有瓜臍略外凸成為小流口。此杯底凸棱框中有一“壽”字,字底對著瓜臍,也證明此側為飲口。湖南另兩處窖藏的銀鎏金瓜形杯與之相類,同樣是杯底起框,內填梵文真言字,把手也在短軸端,做綬帶形,呈環抱之勢,下方亦有銀條做出的環形把。(圖15)這種寬大的綬帶,與前述陶瓷把杯中的半月形指墊實屬一類。

15. 15-1. 枝梗瓜形銀杯,元,通長12 厘米,1978 年湖南省臨澧縣新合鄉龍崗村出土,湖南省常德市博物館藏;15-2. 壽字紋單耳瓜形杯,元,高3.5 厘米、口徑7厘米,1978 年湖南省臨澧縣新合鄉龍崗村出土,湖南省常德市博物館藏;15-3. 銀鎏金梵文綬帶結單耳瓜形杯,元,長徑9.7 厘米、短徑7.2 厘米,1982 年湖南省益陽縣八字哨鄉關王村窖藏出土,上海博物館藏;15-4. 銀鎏金梵文綬帶結單耳瓜形杯,元,高4.8 厘米、長徑14.1 厘米、短徑11.17 厘米,1987 年湖南省華容縣洪山頭鎮明鏡村窖藏出土,湖南省華容縣博物館藏反觀玉荷葉杯,它的時代更早,表明南宋后期的工匠就已經關注到橢圓形杯體的使用便利問題。尤其還能結合藝術元素,將結構和圖像完美融合在一起,實在難得。由于出自紀年墓中,也方便與后續元代的同類器型聯系對比。

史繩祖墓的白玉荷葉杯折射出宋代設計文化的諸多特性。從結構上看,外來金銀器的形制至此已經完全消化,典型的功能性結構已經用純粹的中國設計語言在表達。時代繪畫影響著工藝美術,重寫生故體悟入微,將荷葉形象雕琢得生動搖曳;重詩意故以實寫虛,以一組水生植物搭配酒漿,建構出荷塘意象,韻味雋永。潮流的推動者是文人士大夫階層,對他們而言,知畫是其基本素養,賞畫是其閑暇雅趣。由繪畫轉化而來的設計極易觸發他們的圖式聯想,賞物自然而然成了賞畫的延續。尤其是這類器皿通過工匠巧思轉化,從平面的圖式變成具備實用功能的器皿,又引出行為的介入、體驗感的獲得,令源于繪畫的雅意有了新的衍生。中國的工藝美術發展至宋,逐漸分化出純供陳設欣賞的一支。它們往往材質更高貴,制作更考究。這件荷葉杯正好處于實用轉向欣賞的分界點上,反而正好能平衡好兩個要素,成就了品位脫俗的優秀作品。責任編輯:張書鵬

文章來源:裝飾雜志

上述文字和圖片來源于網絡,作者對該文字或圖片權屬若有爭議,請聯系我會

14. 青玉龜游荷葉杯,南宋—元,高3.5 厘米、長11.5 厘米、寬11.6 厘米,臺北故宮博物院藏

14. 青玉龜游荷葉杯,南宋—元,高3.5 厘米、長11.5 厘米、寬11.6 厘米,臺北故宮博物院藏

14. 青玉龜游荷葉杯,南宋—元,高3.5 厘米、長11.5 厘米、寬11.6 厘米,臺北故宮博物院藏

14. 青玉龜游荷葉杯,南宋—元,高3.5 厘米、長11.5 厘米、寬11.6 厘米,臺北故宮博物院藏