我與工藝美術——張仃先生訪談錄

王魯湘(以下簡稱王):張老,您這一生從事的藝術門類很多,但貫穿時間最長的,恐怕還是工藝美術設計。浙江工藝美術研究所的王荔女士,委托我寫一篇對您的訪談錄,請您隨意談談,好嗎?

張仃(以下簡稱張):首先,我想把民間藝術和特種工藝加以區別,我們很多人對此是不加區別的。什么叫特種工藝呢?特種工藝原來也是民間藝術,來自民間,后來被集中到宮廷里面,為宮廷生產一些工藝品。封建王朝垮臺以后,特種工藝分門別類地變成一個大的行業,有雕漆、象牙、玉器等,變為出口的東西了。所以“特種工藝”是出口時專用的一個名詞。我剛才說了,特種工藝原來也是從民間來的,后來才變成宮廷工藝,它受了宮廷審美趣味的影響,使得民間的健康的東西被削弱了。有很多東西,尤其乾隆以后的東西,變成在藝術上的中國的洛可可,非常繁瑣,藝術上非常不洗練。

王:變成一種堆砌的工藝。

張:相反,民間的工藝品還是保持它原來的健康。解放以后,許多人對民間的東西很不理解。比如說第一次全國民間藝術展覽會,在太廟里,就是現在的勞動人民文化宮里開……

王:那是哪一年?

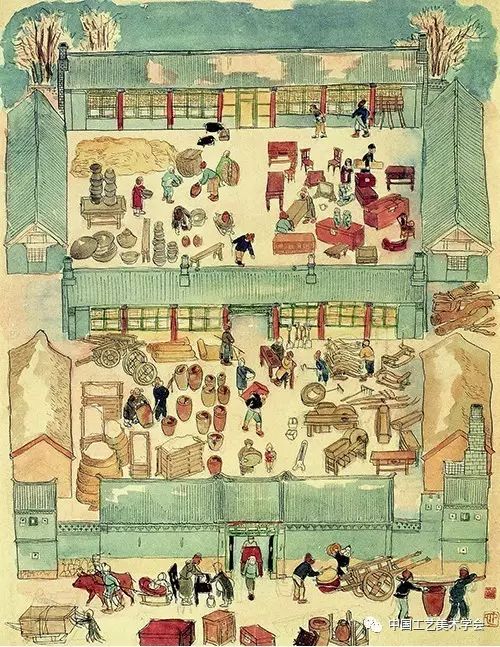

張:50 年代初,剛解放,這個事情是我參與的。當時派了幾個人到下邊去搜集民間工藝品。有些眼光的,收集了很多好的民間工藝的東西。也有些人呢,收集的東西不含真正的民間工藝。比如說,有人就把編得很細的鳥籠子,還有秀才娘子的床收來了。這些東西完全是地主的趣味,根本不是民間的東西。當時我看到這些就篩選,但也有個別的展出了。一直到現在為止,很多人對民間工藝和特種工藝的界限劃不清,沒有眼力做出判斷。我鄙薄特種工藝并不完全由于個人的興趣。藝術要有個標準。特種工藝它的藝術性越來越差。它強調什么呢?強調它的細、復雜、料貴,比如一個象牙球,可以雕幾十層。這里頭沒有藝術。因此呢,我們在外銷出口上也碰了釘子,很多的特種工藝品擱在倉庫里,銷不出去。

王:噢,那時就銷不出去。

張:現在特種工藝越來越沒有銷路了。相反的,民間工藝沒有被挖掘,沒有被很好地加以介紹,很多人不理解,甚至有的人不承認。解放初期,我有時候帶著學生下去,收集些民間工藝品,個別的人還說我是獵奇,說我專門找些個粗的東西。從審美上他們不理解這些東西。

王:他們認為他們的特種工藝是雅的,而您的民間藝術是俗的。

張:當然,民間的東西并不是全都是好的,有精華也有糟粕。但是民間工藝的精華,基本上是健康的。為什么呢? 民間工藝品絕大部分是生活日用品,有的是老百姓在耕稼之余的農閑時間里做出來的東西,過年過節拿出來趕集。它們出于勞動者之手,它們的審美趣味、加工,都是非常清新健康的。所以一直到現在為止,很多人對民間工藝和特種工藝的界限始終劃不清。

王:這種劃不清對工藝美術的現狀影響大嗎?

張:我先講一講我們工藝美術的現狀。十幾年前,我從杭州出發,跟你理姨( 王注:理姨即理召,詩人,張仃先生的夫人,下面她插話時簡稱理。) 我們兩個人到下面縣鎮跑了很多廠。應該說有些廠子是比較好的,有些東西是不錯的,有些東西就受特種工藝影響。比如說,有些廠子用竹子編什么呢? 編“昭陵六駿”!“昭陵六駿”是石刻,你用竹子呀藤呀這些料去編,你絕對沒有石刻效果。

理:而且把竹子弄得頭發絲那么細。

張:費工費料,這么一塊東西花很多時間,很多功夫,結果藝術效果不好。我到很多廠子看到這個現象,我很難講話。你說如果我否定這個東西,人家工人就要失業。但實際上我不說,這個東西也賣不出去。他這匹竹編的馬,賣很貴很貴,人家根本不要。國內沒人要,出口也沒人要。看到這些壞的方面我真的不好多說,說了影響人家的生計。但是有的廠子,我就鼓勵他們多編一些民間的工藝品。跑了很多地方,看了藤編廠、挑花廠、抽紗廠。

理:還有做銀器的。

王:您記得是哪一年?

理:1986 年。

張:當時接觸的兩人叫什么名字?

理:一個叫雷天恩,一個叫梁紹基。對這兩個人,張先生印象最好。

張:雷天恩在省里做工藝美術的工作,梁紹基年紀很輕,思想很開闊。他做的單組的壁掛在國際上得過獎。

理:他思想很現代,又讀了很多書,古典詩詞的修養也不錯。

王:老藝人有什么特殊嗎?

張:有,記不清名字了。總的來說,老藝人都是在工藝上、技術上很有辦法,就是藝術修養上不足。有很多滯銷的工藝品就是藝術上不去。

理:張先生到全國去,都是說中國工人技術很好,但是藝術不行。

張:當時我就想如何才能提高老藝人的藝術修養。去年我到廈門、仙游,開工藝美術研究會年會,參觀了幾個廠,都是這個問題。有個木雕廠,很大,幾百工人,產品也有銷路。他做了一條很大的龍船,據說好幾十萬,俄國人買去了,買去干什么呢? 放在大旅館的前頭。還做大量的神像、觀音,木頭很貴,都是從泰國、印尼買來的。

王:藝術上怎么樣?

張:藝術上不去。

王:您能具體說說嗎?

張:比如說吧,我看他的木雕,風格絕大多數是清朝末期的。人物造型都非常俗氣,市民化。如果要讓這些老藝人提高,廠子就應該讓他們到工藝美院進修一下,讓這些老藝人參觀云岡、龍門,看看我們古代的,像六朝的、唐代的這些古雕呀、磚雕呀,看看它們是什么樣子。他們主要是看得太少,就是過去跟著師傅學的手藝,按著師傅的手藝做,腦子里沒有更高的藝術形象。這個是文化的問題。

理:家具也是做的清式的。

張:硬木家具,明式家具是中國家具里藝術水平最高的。其原因,就是在明代,很多文人,藝術修養高的人跟工匠做朋友,指導工匠提高一步。因此,仿明式家具現在出口量挺大,在國際上有一定地位。

理:到地方上去開會,政府、企業、民間藝術學會一塊兒開聯席會議,張先生就提出來,說我們學會沒有資金來幫助你們,但是我們有專家,有無形資產,你們如果要問些什么,我們學會可以派專家來跟你們合作,來幫助你們。可是我跟張先生走了這么多的工藝美術部門,張先生到處都發現這些問題,到處講的都是這個:我們中國人技術有,但是藝術水平不行,希望你們能采取些措施,或是你們派人來進修,或是我們派些藝術家來指導。但是總體的我有個感覺,我覺得他們沒有覺悟到這個問題,雖然呼吁了。為什么他們沒有覺悟呢? 一個,如果這個企業是私人的,是他們自己的生意,他還能賣幾個錢的話,他就沒有更大的理想。

張:比如剛才講的家具,我在仙游看的家具仿的都是晚清的,做得很復雜,鑲個螺鈿呀。它是不是有銷路呢? 也有一點銷路,南洋的中國人,做買賣的,他們要。所以他有一點銷路就沒有覺得有必要提高。假如這些家具匠人能把北京的專家,比如王世襄先生請去指導一下,住上一段時間,就有可能提高。

理:有些私人企業家素質低,他沒有感覺到這個問題的嚴重性,他那水平還不能理解這個問題。如果企業是國家的,與己無關,你垮了就垮了呀! 別的行業還好說,一接觸到藝術就很難。藝術這個東西很多靠感覺。比如你說這個造型俗氣,怎么是俗氣? 你跟我說說這根線歪到這兒俗氣,還是歪到那兒俗氣了? 我們說這個人俗氣,你具體說他怎么個俗氣法? 氣,摸不著,沒有實體,所以一說俗氣,很難被人理解。

王:不僅要有藝術上的悟性,還要有整體的文化素養。

理:確實在藝術上有悟性的、有水平的人到這些廠子去,情況就大有起色。舉個例子,陜西的耀州瓷,為什么從衰落一下就好了呢? 就是小孟。他生于陶瓷世家,自己會操作,又在陶瓷學院進修,成績相當好。一開始他當工人,后來當廠長,把耀州瓷恢復了,為國家賺了很多外匯。為什么他會賺很多外匯? 是用藝術賺的。在那地方,很少有人能理解,藝術應該是這樣子,很多人的看法完全相反。張老只要發現一點好的,就很鼓勵,很支持,給小孟撐腰壯膽。

張:除了藝術,還有些是科技不行。比如浙江人把玉米皮編織成工藝品,相當好看,有一種很粗獷的感覺,很符合現代人的審美觀念。我就鼓勵他們,但是發現了一個問題,中國人自古以來就有這編織,尤其是麥稈編織,歷史最悠久,為什么沒有比上外國人? 在國際市場上外國人把我們擠垮了? 因為科學技術不行,沒有經過化學處理,發霉了。還有民間染織,很好看的,很原始也很現代,一洗就掉色,別人就不要。藝術要提高,科技也要提高。

王:張老,您小時候成長的環境是不是很有民間藝術的氛圍?

張:記得小時候用一種叫青蓮斗的碗,像斗一樣,底很粗,四周畫青花,我很喜歡拿它吃飯。另外東北有藍印花布,睡的褥子、被子都是藍印花布。經常接觸這個,小時候就感覺很美。離開家鄉以后,這種感覺也受過一些挫折。比如到錦州城上中學,我帶著藍印花布的褥子、被子,晚上在宿舍打開之后,城里的學生就嘲笑我,他們蓋的都是花布被褥。當時我就很自卑,不過這是很短的一段時間。后來,我進了美術學校,又回過頭來從理性上認識這個問題就肯定了,自卑心理就沒有了。

王:對民間藝術的美充滿信心,是從進北平美專后確定的,一生都不曾動搖,不僅沒有動搖,而且直接從中汲取營養,融入創作,比如您最早從事的漫畫。

張:是的。當時我是流亡學生,是學校最窮的,交不起學費,幾塊錢一個月的伙食也包不了,就是上街吃點零食,喝點豆汁,買點燒餅,但是功課我還是拔尖的,這樣慢慢地我就有信心了。有一次學校辦周年校慶作品展覽,我參展了一幅作品,用的是小時候在家鄉辦喪事,做水陸道場時畫的水陸畫的形式,十八層地獄,我用這種民間繪畫的形式畫過一張很大的畫。當時學校提倡文人畫,一看民間畫都覺得挺俗氣,嗤之以鼻。我并沒有因為他們嗤之以鼻就失去信心。我用水陸畫的形式畫的漫畫《地獄變相》,把閻王畫成蔣介石,下面是丁玲關在鐵籠子里,魯迅在路上跑,小鬼在后面追。這個形式的漫畫在北京的一個漫畫展覽會上,人們很認可,用民間形式,畫現代生活。從那時起,我對民間的東西就一直沒有放棄,盡量挖掘、利用,為現代美術服務。

王:您最早從事工藝美術設計是在什么時候?

張:到延安后。延安畫國畫沒有條件,沒有紙墨。當時我也根本不想畫。畫漫畫嘛,政治氣氛也不合適。遇上這些困難,很自然地就轉向了生活和工作中的實用美術。最初搞設計,是作家協會讓我設計作家俱樂部。條件當然只能就地取材。我找來延安的土木匠,自己設計折疊椅,像馬扎一樣。椅面用延安的土氈子,土氈子很漂亮,灰色的,很薄,我給它鑲上兩道土藍布的邊,非常漂亮。用本地木頭做了些茶桌,茶桌上沒什么擺設,我就用當地的土瓷窯燒了很多陶罐、陶碟,用土色畫上花紋,像彩陶似的。墻上還設計了壁燈,用本地老百姓篩面的籮圈做底座,用籮網做燈罩,糊上一層透明紙,點上煤油燈,掛在墻上,非常現代化。俱樂部經過這么一設計,變成延安最漂亮、最摩登的地方。從那兒開始,延安的各種設計就由我來搞。當時青年劇院讓我設計一個大門。我就用木頭弄幾個木架,刷成黑的,掏空幾個字:延安青年演劇院。延安文化溝的溝口突然出現這么一個很摩登的東西,艾青見了,就說:“張仃走到哪里,摩登就到哪里。”

王:延安大生產的展覽設計也是由您負責搞的吧?

張:延安文藝整風以后,我就調到聯防軍政治部,政治部有個美術組,有四五個人。當時宣傳部的部長是肖向榮,后來是軍委辦公廳主任,“文化大革命”開始時自殺了。肖向榮長征中是中學生,這在當時是有文化的了。他對我很重視,因此我到聯防軍政治部以后,每年軍隊的生產展覽會總體設計都讓我做。我每年從各地調集美術家二三十人,有的畫連環畫,有的畫圖表,我搞整體設計。延安從來沒有搞過這么漂亮的展覽會,展覽會變成藝術設計,部隊上過去哪里知道什么叫藝術設計? 前頭有高低錯落的展覽架,后頭有圖表和連環畫,有很漂亮的標簽。后來國民黨跟我們談判的時候,派了一個觀察組到延安來,來了一群記者,剛好不是在展覽會期間,肖向榮就跟我說,把咱們部隊的生產成果布置一個小型展覽,搞得精致一點。我就在聯政的禮堂里搞了個八路軍生產成果展覽,那群記者參觀后都很驚訝,說真想不到延安的黃土溝里還有這樣水平的展覽。

王:您比較集中地從事工藝美術工作是在建國前后吧?

張:沈陽解放時,籌備恢復“魯藝”。正在籌備過程中,中央軍委調我來北京編一本三年解放戰爭的大畫冊。編完了剛好開第一次文代會,我就參加文代會了。開會期間,總理派鐘靈告訴我,開完會別回東北,到中南海報到,有很多工作要做,要改造勤政殿、懷仁堂,搞會場設計,因為要開政協會議。文代會開完了我就開始布置中南海。當時鐘靈是總務處的科長,我們幾個住在中南海的瀛臺。跑總理那兒審稿都是鐘靈的事,有什么意見他帶回來。勤政殿改造后用來接待外賓,懷仁堂用來開會。會場的設計、布置都是我出主意,畫圖。華北大學有個實用美術社,進城后歸我管,我兼社長。我設計好后,由實用美術社來布置。

王:當時您的確是中南海里最忙的人。共和國美術的第一頁或者說共和國工藝美術的第一頁,是由您寫下的。懷仁堂改造布置好以后,第一個重要的會議是不是首屆政協會議?

張:是的。

王:嚴格地說,中華人民共和國誕生于這次政協會議。政協的會徽是不是住在瀛臺設計的?

張:是的。我畫了幾個圖樣,由總理批準了其中的一個,就是現在用的。

王:還有紀念郵票?

張:改造布置懷仁堂時,郵電部門又找我們,要搞紀念開國大典的郵票,我也畫了幾種方案。開國大典最早的郵票是我畫的。

王:開國大典的整體設計也由您負責。

張:開國大典包括天安門的布置,紅燈、標語、旗幟的懸掛,觀禮臺的裝飾。后來觀禮臺不搞了。我設計后也報總理批準。

王:開國大典后才開始設計國徽?

張:開國大典前專門登報征集過國徽、國旗設計方案。但所有國徽應征方案都落選了,所以開國大典時光有國旗沒有國徽。國徽設計是50 年代的事了。.

王:有關國徽設計者的事,報紙上這些年時有炒作。

張:很無聊的。有些與此無干的人想借此撈點什么,我也不知道能撈到什么。我一再說,國徽從設計到制作,是許多人集體勞動的結果,許多人都做了貢獻,清華大學營建系,高莊先生,都做出了自己的貢獻。但國徽的設計稿是由總理同意采用我這個小組的,因為總理說國徽里一定要有天安門,而專家方案中只有我的方案用了天安門。

王:林徽因、梁思成的清華大學專家組提出的方案是一塊玉璧,沒有天安門。徽志設計中最靈魂的東西是創意,國徽的創意權毫無疑問是屬于您的,至于平面圖案的完成、浮雕模型的調整,當然也很重要,尤其在藝術的完美性和表達性上相當重要,但如果要集體署名的話,您應該是第一位。

張:開國大典后,齊燕銘找我談話,他當時是秘書長。他說他希望我留在國務院,專門搞這個。我說我是搞業務的,我還是回到學校去好。沒有回東北,由文化部分配,到了國立藝專,也就是中央美院。

王:當時您是接收國立藝專的五人小組成員,都有哪五個人?

張:胡一川、王朝聞、羅工柳、王式廓和我。胡一川是書記,王朝聞做副教務長,教務長是吳作人。我做實用美術系主任,羅工柳、王式廓是教師。我們五個人也不是接收,是派去工作,接收是由艾青代表文管會去的。

王:那時國立藝專就有實用美術系嗎?

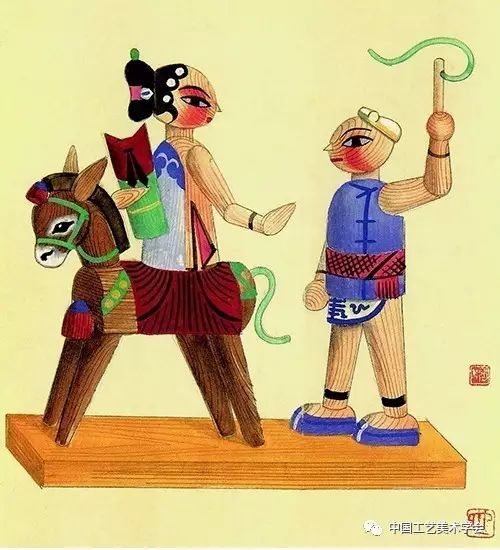

張:叫圖案系,系主任是葉淺予,我去后慢慢改的實用美術系。我認為圖案系太簡單。國民黨學校根本不重視這些東西,也沒有教材,課程也很簡單,就畫四方連續、二方連續,完全抄日本的那一套。我去了以后就想搞教材建設。那時準備成立工藝美院,批了點錢,我就經常帶著教師去收買明式家具,買刺繡、紡織品、陶瓷,搜集資料,實在太缺教材了。那時張光宇也從香港來了,鄭可也來了,六七個教師。我和張光宇就帶著學生跑五塔寺、故宮,畫明代的磚刻、石刻圖案。這都是很形象的教材。另外我讓學生畫中國圖案,畫建筑彩畫,要他們學這個東西,不能光畫洋圖案,光教洋圖案。

王:實用美術系當時有些什么專業和課程?

張:一是圖案,搞染織,另一個是陶瓷,還有一個書裝,就這些,還不對口。畫家當時都失業,劉凌滄、田世光都沒工作,我都請到圖案系來,讓學生除了學圖案,還學國畫。因為他們一出學校到工廠,靠畫二方連續、四方連續那點本事不行,比如去湖南湘繡廠,一幅湘繡就是一幅國畫,學生沒這個本事。不懂制圖怎么辦,我就把邵柏林他們四五個人專門交給鄭可先生,讓他教他們制圖,這是為了對口分配,為了適應社會需要。

王:籌備中央工藝美院是什么時候?

張:1956 年就開始了。

王:建院的時候您為什么沒有去工藝美院?

張:主要是和某些人的辦院方針意見不一致。搞實用美術我有教改方案,黨委會上說我搞封建破爛,說我獵奇。我當時還搞年畫,請民間藝人來學校,像面人湯、泥人張、皮影路,他們不能上課,就給他們每人搞個作坊,派個徒弟。這些都被說成搞破爛和獵奇。我因為心里實在太窩火,就生病了。我說我不去工藝美院了,我到國畫系去。這樣他們搞工藝美院我就沒有參與。我到國畫系,就同李可染去外地搞國畫寫生了。國畫系是葉淺予當主任,他是原來圖案系主任,抗戰初在上海、南京我們就在一起搞漫畫,是老朋友。我到國畫系當書記,這樣我們倆又到一塊兒了。國畫系有四人核心,葉淺予、蔣兆和、李可染和我。他們三人都是黨外人士,我就團結這三個人,國畫系搞得很有生氣,所以我實在不想去工藝美院了。

王:那么后來為什么又去了工藝美院呢?

張:“反右”了。鄧潔在工藝美院把龐薰琹他們都打成“右派”了。文化部又找我談話,硬要我去工藝美院。沒辦法,服從組織。那時工藝美院在西郊白堆子。我當時申明,搞業務可以,黨的工作我不搞。這樣我就做了抓業務的第一副院長,一到工藝美院就三十多年。

王:這三十多年,您對中國工藝美術教育肯定形成了一套思想。

張:概括起來就是民族、民間。這在50 年代是很有針對性的。原來工藝美術完全學外國的,非常洋化,而且簡陋,通過日本翻譯選擇過后的簡陋。到工藝美院后,我的辦法和主張雖然不能完全貫徹,也比以前好多了。課程設置、教學內容上都有所改變。比如壁畫專業是我開辦的。我當時知道學了壁畫專業,畢業后不一定有工作,得為他們將來找工作預先著想,因此壁畫專業學生下廠時,我有意識讓他們都下到天津楊柳青、蘇州桃花塢,讓學生兼學民藝。那幾年盡搞運動,搞業務時間不多,一會兒煉鋼鐵,一會兒“大躍進”,但一旦有抓業務的時間我就盡力貫徹我的民族、民間的思想。我讓陶瓷系、染織系都開國畫課。過去畫圖案的學生根本就不畫國畫,知識太貧乏,對民族、民間的東西了解太少,缺少感情。學民族、民間,就要了解國畫。

王:您對當時從國外留洋回來的人是怎么看的? 怎樣發揮他們的特長?

張:民族、民間的大氣候起來了,像雷圭元先生,在這樣的大氣候里開始研究民族圖案,他后來編寫圖案教材,從中國古代的彩陶研究起,思想有些變化。后來文化部搞工藝美術教材編寫組,我做組長,在香山搞了兩個月,訂編寫大綱,這時在教學思想上統一起來了。

王:50 年代您參與過好幾次大的工藝美術活動,哪一次您的印象比較深?

張:解放后我們中國對外開國際博覽會都是我設計的。當時跟蘇聯好。蘇聯在北京西郊動物園旁邊建了一個展覽館,就是現在的北京展覽館。我們是對等的,也到莫斯科高爾基公園搞個中國展覽館。這個設計是在國內做好的,全部搬過去的。我完全采取中國民族的形式,搞照壁、琉璃瓦呀。開始中國駐蘇聯大使館很擔心,也有點瞧不起我們,怕中國沒有什么設計,就請了蘇聯專家,按蘇聯的意思搞。我一看就想,這怎么行呢? 我們已經有了設計。中國使館的人說已經請了蘇聯專家了。我說你們也太小看自己的同胞了。我堅決不同意。我把蘇聯專家設計的照片直接傳真給總理,總理一看也不像話,不同意。當時蘇聯人不以為然,心想看你們中國人設計成什么樣子。結果我們只是把高爾基公園的洋建筑包裝了一下,變成了中國的。開幕時,幾個蘇聯專家都很佩服,說對中國懂得太少。

王:德國萊比錫國際博覽會中國館,捷克、波蘭中國博覽會,蘇聯中國經濟政治文化展覽會,巴黎國際博覽會中國館,您都是整體設計。

張:那些年我幾乎年年出國,家里的事、工藝美院的事管得不是很多。那時總是搞運動,學校也沒怎么上課,我就往外跑。

王:您設計的巴黎國際博覽會中國館好像有人想買走?

張:要買。當時中法還沒有建交,大使館還是國民黨的。我們是以法中友協邀請的客人身份去的巴黎。這次也是我搞的整體設計。不知是有意安排還是巧合,博覽會這邊是中國館,那邊就是美國館,像唱對臺戲。我們完全是中國化的,我甚至還搞了兩個大獅子。一進大廳,是一個中國的花園,有水池、假山。外國工人根本不會搭假山,是我自己親自搭的,直接動手擺石頭。整個廊子的上頭都有檐子,非常有中國情調,展覽會開幕后,法國搞園林的人很想把整個花園買去。

王:60 年代以后,還做過工藝美術設計方面的事情嗎?

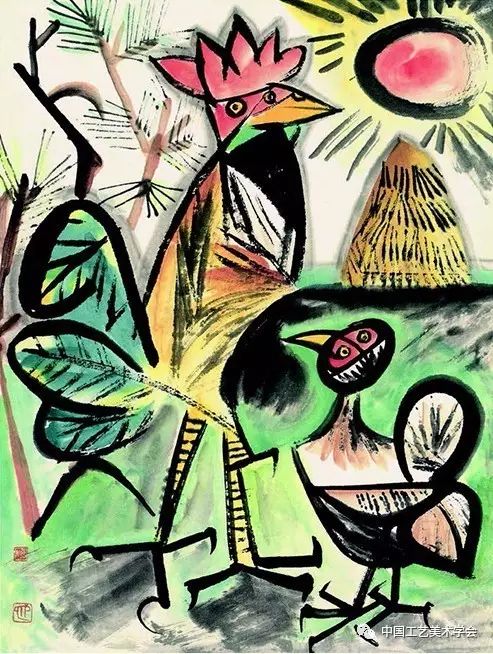

張:不多了,大規模的出國展覽的事基本上也沒有了,當時是越來越“左”,越來越窮,也越來越封閉。我這一段時間把興趣轉到裝飾繪畫上來,在裝潢系蹲點辦學,帶學生去云南寫生,嘗試著結合民間繪畫和西方現代繪畫如畢加索和馬蒂斯的變形。華君武說我是“畢加索+城隍廟”,這當然是一句玩笑話,但“文革”開始時,這批搞變形的裝飾畫成了我的大罪,在西壩河開幾千人的批斗大會,上綱上線,很恐怖。

王:為安全考慮,您當時把幾百張裝飾畫轉移到理姨家了。

張:當時家里是無論如何不能留這些畫了。那時候我幾乎所有人都不相信,也不敢相信,只相信你理姨。她當時一個人守寡,又多年沒有工作,在家養病,不受人注意。

理:我也不敢把這些畫留在北京。我就把它們送到陜西臨潼農村老家的親戚家里。學校的造反派總不能大老遠地跑到陜西去抄農民的家吧?

張:后來情況越來越嚴重,形勢越來越緊張了。我主要是擔心一旦暴露牽累到你理姨,我就通知她馬上燒了,堅決燒了。

理:我是一邊流淚一邊通知老家的親戚燒的。都燒了,一邊拉著風箱一邊往灶膛里塞,都燒成灰了。

張:“文革”后學校清理地下室時,發現了一堆舊紙,打開后才知道是當年批斗我時做黑畫掛的我的幾張裝飾畫,就存下了這幾張,因禍得福。

王:“文革”后工藝美院恢復,您出任院長,又工作了幾年?

張:搞了四五年。剛好我上任時,首都機場要搞壁畫。

王:是1978、1979 年的事。

張:搞了八個多月,睡在機場。

王:機場壁畫的整個設想是誰提出來的?

張:那是他們機場來人找我談的。我想,過去學校搞壁畫專業,學生畢業都沒有用武之地。現在這些學生都在,散在全國各地。我就跟機場的人說,利用我們培養的人才,搞一個壁畫群。

王:壁畫專業是什么時候成立的?

張:1958 年,由我提議,國家正式批準在中央工藝美術學院建立壁畫藝術工作室。

王:當時為什么想到要建立壁畫藝術工作室呢?

張:“大躍進”,到處都在畫“放衛星”的壁畫,急需人才。北京也在搞“十大建筑”工程,我是美術組長,設計方案中也打算上壁畫。

王:壁畫專業都開了哪些課?

張:采取“走出去,請進來”的辦法。一方面,委派學生赴東歐留學,專攻鑲嵌壁畫、濕壁畫、現代工藝壁畫,還委派青年教師去越南學習磨漆畫工藝。我們自己的重彩壁畫幾乎失傳了,我從北京一家制帽廠找到了原雍和宮的重彩壁畫藝人申毓誠,聘他到壁畫專業任教,負責傳統壁畫工藝的制作。還組織學生和青年教師到敦煌莫高窟、山西永樂宮、北京法海寺等處進行中國傳統壁畫的觀摩和臨摹。請來最好的老師給學生講課,張光宇、祝大年講工筆重彩寫生;龐薰琹講中國歷代裝飾;衛天霖、吳冠中講色彩;鄭可、阿老講人體素描和速寫;滕鳳謙講民間藝術欣賞。還有葉淺予、張正宇、董希文、潘絜茲、黃永玉、周令釗、劉凌滄,都按月給壁畫專業師生作專題講座。

王:后來壁畫工作室有過創作任務嗎?

張:沒有。“大躍進”破滅,壁畫夢也破滅了。

王:首都機場壁畫可以說是圓夢。

張:是的。大家工作起來沒日沒夜,就像失業很久的老工人,唯恐又一次失去工作的機會。我的一個學生連維云,當年壁畫班的尖子,同袁運生一起畫《潑水節》。白天,蹲在光線暗淡的架子上,不聲不響地勞作。晚上,畫各種題材的裝飾畫習作。夜以繼日干了八個月,星期天也不休息。機場壁畫一完成,他就去世了。太可惜了,他的精神狀態一直很旺盛,從未看出他有什么大病。

王:美術界和新聞界,包括國際輿論,都把1979 年的首都機場壁畫看作中國思想解凍的一聲春雷、一個象征。那么,您是怎樣爭取到相對獨立的藝術創作權利的?

張:我知道過去那一套,層層審批,審來審去,最后面目全非。我說,我唯一的要求就是審稿權。我建議成立一個三方小組,負責壁畫稿的終審。甲方機場出一個人,代表資方;我代表工藝美院,是勞方;文化部由華君武代表。畫稿拿來,三個人點頭就算通過,不要再層層報批,如果那樣我沒辦法。當時機場也同意了。可是審稿時還是叫了四五十人。那天審肖惠祥的《科學的春天》,稿子很新潮,評審半天沒有吭聲。我說沒問題,內容和形式都有突破,要突破就必然有違常規習慣之嫌。但我相信此稿由她放大和請嚴尚德同志負責陶瓷監制必定成功。

王:現在來看《科學的春天》仍然站得住。袁運甫說您一句話救了一張杰出的壁畫,也成就了一位杰出的女畫家。

張:藝術上不懂卻又喜歡橫加干涉的事過去太多了。不要總拿群眾的欣賞習慣來要求藝術家。一個藝術家同時是一個美學教育家,應當使群眾在欣賞趣味上得到提高,而不是去迎合。更何況群眾也不是在一個藝術層次、一個藝術趣味上的。真正民間的優秀藝術都是想象很奇特、表現很大膽的,為什么一到提群眾觀點、群眾路線時,就把這個給忘了?

王:袁運生的《潑水節—生命的贊歌》中傣族姑娘沐浴的情節,當時掀起很大的一場風波。

張:道學先生少見多怪。有領導一定讓我說服袁運生,給那兩個少女穿上衣服。我就把文藝復興時期,教皇讓兩個畫家給米開朗基羅《末日審判》中的男女裸體畫褲衩的故事講給他聽,我說肯定一張作品比否定一張作品有時要付出大得多的勇氣和膽量。領導不聽。我只好把這意思轉告袁運生,但我特別提醒他,主意你自己拿。

王:袁運生當然不想既當米開朗基羅,又當畫褲衩的畫家。

張:時間能說明一切。

王:當時您構思《哪吒鬧海》的時候,為什么選擇傳統的工筆重彩的表現形式?

張:在工藝美術教學中,我一直提倡民族、民間兩個概念。工藝美術設計也應該建立中國自己的學派。這是有爭論的,有時還很激烈,從一解放就開始了。我同江豐私交非常好,他是個非常正派、正直的人,就是在民族、民間的問題上,我們談不到一塊。選擇畫《哪吒鬧海》,一是因為我剛剛設計完了《哪吒鬧海》的動畫片,我把它移植過來變成壁畫比較省事,二是在機場壁畫群中,沒有一張純粹傳統工藝的,我這一張算是給中國傳統的工筆重彩工藝一次重現輝煌的機會。

王:“文革”后您重新出山回工藝美院當院長,當時有什么想法?

張:恢復工藝美院讓我去收拾爛攤子。說實話,我實在不想干了。“文化大革命”對我的沖擊太厲害了。但是沒辦法,還得讓我到學校收拾爛攤子。過去斗我的一些人戰戰兢兢的,(說)張仃又上臺了,非常怕我報復。我對這些人都很諒解,這些人做一些事都是大形勢所迫,并不是跟我有什么仇。

王:您還搞裝飾繪畫,搞工藝美術設計嗎?

張:基本上不搞了。動畫片《哪吒鬧海》和機場壁畫,算是我在工藝美術方面的一個了結。這當然不是說我不管工藝美術方面的事了,只是精力轉移了。

王:轉移到焦墨山水畫上來了。

張:是的,就像你在一篇文章的題目上說的,從“文革”后期開始,我同焦墨山水結緣了。

《張仃畫室·它山文存》

王魯湘

文化學者