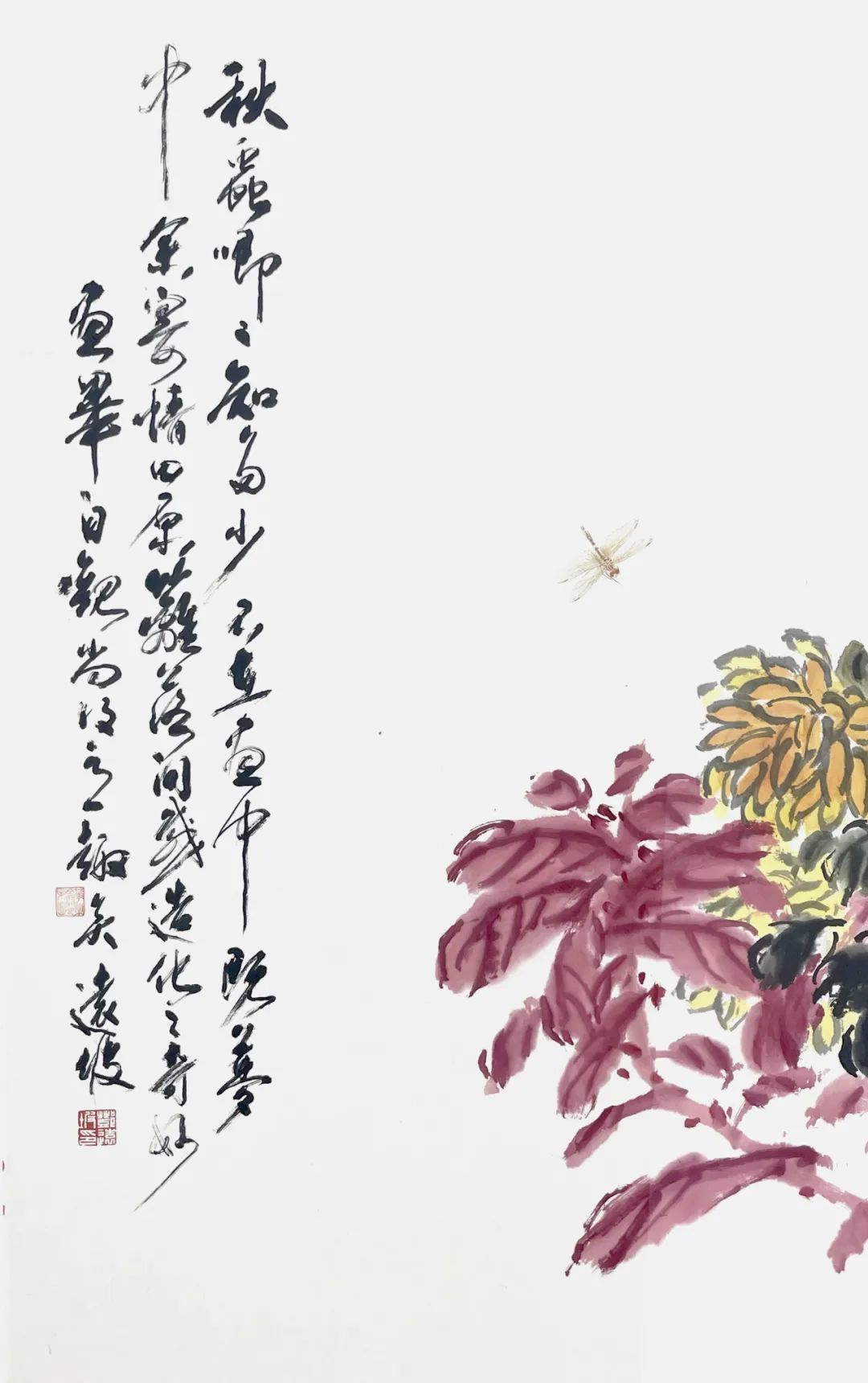

展訊丨鄧遠坡大寫意花鳥畫展

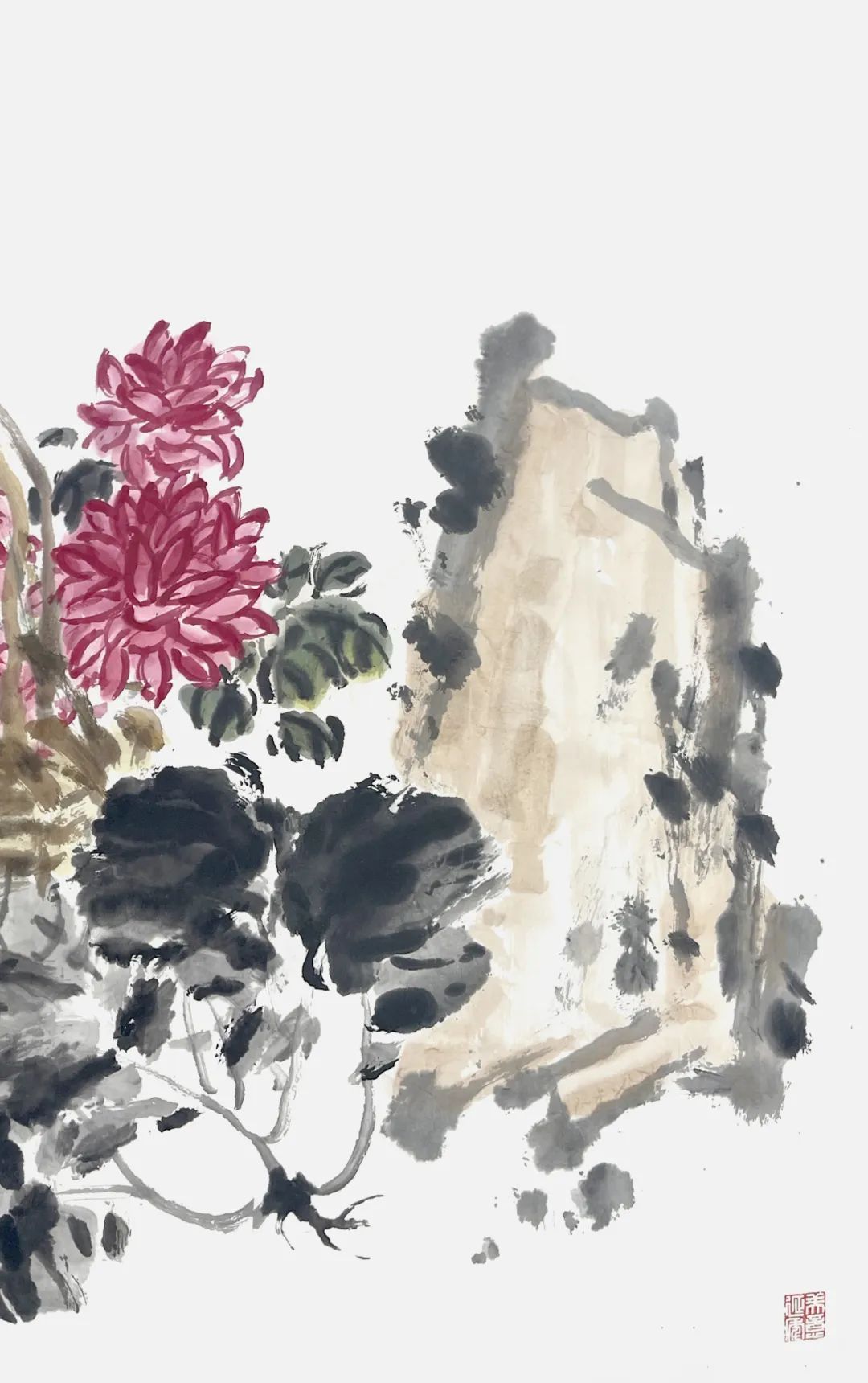

鄧遠坡作為一名承傳延續的大寫意花鳥畫家,重視中國畫傳統,更重視對大自然的感悟和對中國文化精神內涵的體悟。其畫筆墨奔放奇縱,韻致高雅灑脫,意趣生動清純。在他的花鳥畫中我們感受到徐渭的姿肆狂放、八大的凝練靜穆、吳昌碩的老辣雄奇、齊白石的天真爛漫,畫面易于理解而又耐人尋味。他盡力保存了傳統體系的嚴整性,而又在以一腔現代人的精神和激情努力從傳統脈系中延伸,在筆墨、章法、意蘊及中國花鳥畫創作相關的文化素養,藝術修養等方面均已達到了相當高的境界。

近現代中國寫意花鳥畫壇,由吳昌碩開拓在前,齊白石變化在后的熔鑄書畫、設色秾麗、筆墨奔放的一路畫風影響所致,幾乎遍及其后寫意花鳥畫的所有大家。

然而,表面技法的沿襲,未必能夠具備原創者豐沛的精神含量,所以我們眼看著越來越多的浮泛、潦草、應酬之作,與大師的創造貌合而神離。其間,畫內的功夫自然是一個值得審視和指責的方面,但由表及里的深入探討,參究大師之作的所以然,似乎更能從根本上解決問題。

當今畫壇能將大寫意花鳥畫保持在一種學術高度上的畫家已不多。鄧遠坡先生數十年的筆墨耕耘,在此一領域頗有創獲。遠坡過人之處有三點:一方面,他沒有回避中國繪畫傳統中的常見題材而另謀他途,在遠坡心底,在傳統的表述范疇之內增益其所不能,才不失為當代畫家的理想所在,他沒有膚淺的標新立異,而是專注于在傳統中的拓展。仍就是那些花卉、禽鳥、蔬果、樹石,但他有屬于自己的表達方式。其次,遠坡沒有用任何特殊而秘不示人的材質和技術,就是一支禿筆、一池清墨、一紙生宣,玩味出一種清新、渾厚的筆墨氣息,這種氣息既來自古典繪畫的啟示,更來自遠坡平實、沉靜的心靈。第三,遠坡以數十年精勤繪事的磨煉,而能在畫面上永葆一種生拙的意趣,這一點充分證明他是在用心靈作畫,非用手眼作畫。前者,敏于感悟或拙于言說,而其言說,必然具有解粘去縛的通脫;后者,往往由生而熟,最后墮入炫技的泥潭。

與當今大多數花鳥畫家不同,遠坡先生從藝的過程可謂一個傳奇。他出生在古稱東昌府的魯西名城聊城,祖上在明朝有一門九將軍之榮,當地城內建有牌坊名"昭勇坊",其祖上鄧鐘岳以書法名世,在康熙六十年(1721年)大考時,其殿試卷被康熙皇帝御批"字壓天下",欽點進士一甲第一名(狀元)。其書法可見一斑。也許正是這種家學淵源,在調入文化部中國藝術研究院任專職畫家之前,沒有任何的學院背景和師承的他對大寫意花鳥畫這門極具文人意趣色彩的藝術,傾住了他全部心血和熱情,并在自己選擇的道路上靜靜地走了幾十年。這種樸素而沉著的心靈世界,恰恰和中國古代士人不求聞達、不慕榮利的精神相契合。在遠離繪畫中心城市的同時,也遠離了一切與此相關的紛爭和擾攘。1994年首次在中國美術館舉辦個展即大獲成功,作品收藏于中國美術館。眾多專家的高度評價,乃是對遠坡個人藝術實踐和成就的最好詮釋。2000年第二次在中國美術館個展成功,更是為調入中國藝術研究院這個國家最高藝術殿堂,鋪展出一條坦圖。

從傳統的淵源上來看,鄧遠坡的花鳥畫大體屬于徐青藤、八大山人、吳昌碩、齊白石、潘天壽等為代表的大寫意一路,直接承續了大寫意花鳥畫傳統。在多年的學習、創作、實踐中,他又敞開心扉自由吸納古今中外的繪畫觀念和手法,以此來探索和完善屬于自己的藝術風格。然而這種參學,又非生硬的嫁接,古代大師的畫風在他的作品中融匯、摩蕩而渾化無跡。

遠坡對干傳統的精神,既深入其里,用自己天才的感悟和辛勤的實踐來繼承其神髓,又能不困于傳統的具體招式和情趣,而以一個現代中國人的方式賦予其時代的內容。但,對于“時代”,他的理解絕非一般意義上的新奇、躁動、強烈和花樣翻新,他就是用自己一貫的眼光去感受周圍,用自己冷靜的心靈去作出判斷,從而把最值得珍惜的一些價值得以保存和延續。

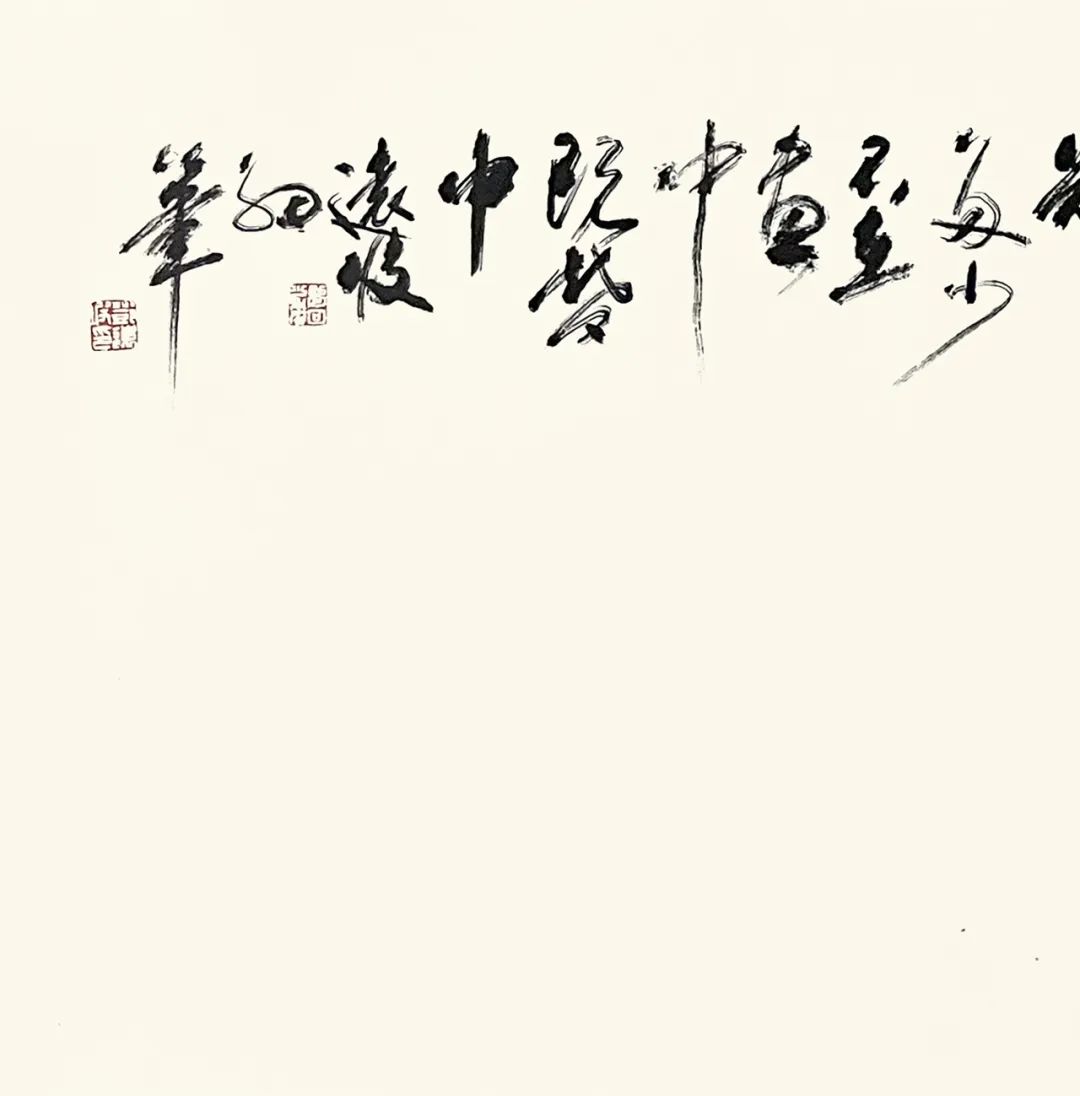

鄧遠坡用筆有常人難以企及的渾厚和生拙,雖毫末而不爽。每一條線、每一點墨、每一塊色彩,都有著精審的把握。一揮而就的快意,在遠坡的筆下,不表現為追風掣電的迅捷,卻具備筆墨不可移易的穩妥和凝重。在天性之外,學養的自覺,是成就他藝術品格的重要助益。

藝術家之不茍合流俗,并非刻意與周圍對立,乃是來自一種根本的神圣的自尊。這里面包含著藝術家個人的價值判斷和持守。遠坡淡然超脫于一般的人事紛擾,于人我毀譽往往一笑了之,如此久之,自然在周圍形成一個寬松、親切、純潔、和諧的氛圍。弘一大師曾經講:“以冰霜之操自勵則品日清高,以切磋之誼取友則學問日精,以穹窿之量容人則德日廣大,以慎重之行利生則道風日遠。”遠坡有之矣。他的質實、沉穩、純潔和熱情,都體現在筆墨所構成的審美意趣中,從沒有想到用筆墨去取悅于人,而筆墨自然具有一種永恒的淡然超脫的情態。讀書也好,交游也好,都成為他體認自身、發掘心靈的途徑,這其中日積月累的修為,必然也為自己的藝術注入深厚、豐富而內斂的情狀。

遠坡一手伸向傳統,一手伸向生活,奉行著"筆墨當隨時代"的至理。他重視生活感受,體驗人與自然、人與土地山川萬物互為依存的關系,這一切都成為他感悟自然情境、營造自然物象、醞釀藝術心象的原創力。就繪畫題材而言,遠坡筆下所涉物種可謂多矣,無論梅蘭竹菊、花鳥草蟲、動物,還是農耕雜器、書房用具等等,皆可入畫,且都具自家風貌。在對所描繪的物象的揮寫中融入自身的生存體驗和人生感悟。他喜作巨幛大幅,或青藤長蔓蒼郁繁茂,或翠柏蒼松勢若虬龍,回環跌宕,元氣十足,以勁健飽滿之筆墨傳達出畫家內心一種雄強正大之美。品讀鄧遠坡的畫常在一瞥之中即能感受到一種震撼的力量,這種力量來自他作畫時那種凝于筆端的亢奮情緒和一以貫之的氣勢,這里沒有虛張聲勢,沒有言不由衷,不斤斤于局部的刻畫和細節的描摹,而是全神貫注于恢宏氣象的追求與整體筆墨意象的把握,或如高山墜石,或如驚濤拍岸,一點一線,一草一木,皆為其內心世界的真實流露和澎湃激情的外化。

與奔放筆墨相表里的是鄧遠坡畫面開張布勢的疏密與跌宕。繪畫給人的形式美感在很大程度上表現于畫面中對立統一關系的處理。所謂“疏能跑馬,密不透風”,鄧遠坡深諳其理,他在處理畫面時既受傳統技法影響,又能心師造化,在自然中總結其規律。兵法上有“虛則實之,實則虛之”語,鄧遠坡又得“虛更虛之、實更實之”之悟,在經營中匠心獨具。畫面動與靜、疏與密竭盡掩映豐富之妙,使畫面氣勢更加相宜。

“能收能放,工寫兼得”是鄧遠坡的另一個特點。作大寫意者最忌一味狂放、信手亂涂,流于空泛淺薄、粗惡霸悍,其間微妙感受,只有畫家自己能夠把握。鄧遠坡十分清醒地認識到這一點,很好地把握住了這個“度”,雖然在風格趣味選擇上,鄧遠坡鐘情于奔放不拘的畫面形態,但他的內心始終是平和的,所以在作畫時他總是能以理性駕馭筆墨,故其畫往往能寓精微于大氣磅礴之中,所謂“盡精微至廣大,極高明而道中庸”,圣賢之教,在遠坡的筆下,我們找到了一個明確而肯定的范例。以明朗、清新、縱橫、剛健、質樸和多情的筆致,從心所欲而不逾矩的點、線、勾、擦和潑辣率意的墨、彩,信手拈來,點染合度,在給觀者以視覺享受的同時也為觀者留下品味的空間。尤其一些尺幅小品,有意有趣,工寫結合,精微處一絲不茍,狂放處恣縱淋漓。在精微與放曠中更加突出了畫面的神采與韻致,以純樸的真情深切而又自然地表現出作者濃濃的田園情節,寄托著畫家無限生機的內心世界。

相對工筆畫來說,大寫意花鳥畫在畫外各方面修養上,對畫家都提出了更為嚴格的要求,因此作為一個大寫意花鳥畫家,無疑需要較為漫長的積累修煉過程。鄧遠坡多年來埋頭自修,不尚浮華。他有解構藝術,參悟人生美學和傳統哲學的修養,他用自己扎實的修養一步一個腳印地打造自己的藝術天地,始終能保持一種良好的文化心態,并以其特別的敏銳和自信選擇自己的生存發展空間。在他自己的作品中,遠坡保持著中國筆墨高貴典雅的品格和士大夫優雅、閑適的生存理想。這是一種不知不覺從容自然的表達,是一種超越了復雜的升華與明確,它來自鄧先生數十年的歷練、守護和開掘。“天人合一”在今天,已經日益成為一種自我標榜的口頭禪,但我想,只有鄧遠坡這樣,始終沒有迷失自己、始終知道自己的根本所在的人,才具備“與天合一”的條件。“樸素的人最容易接近上帝”(羅曼·羅蘭語),這句話似乎是對遠坡人格和藝術的最好解讀。