漆說 | 吳俊 寇焱:明代世情小說中市民階層的漆器消費與收藏

時間:2023-03-03 來源: 中國工藝美術學會 瀏覽量:

421 分享:

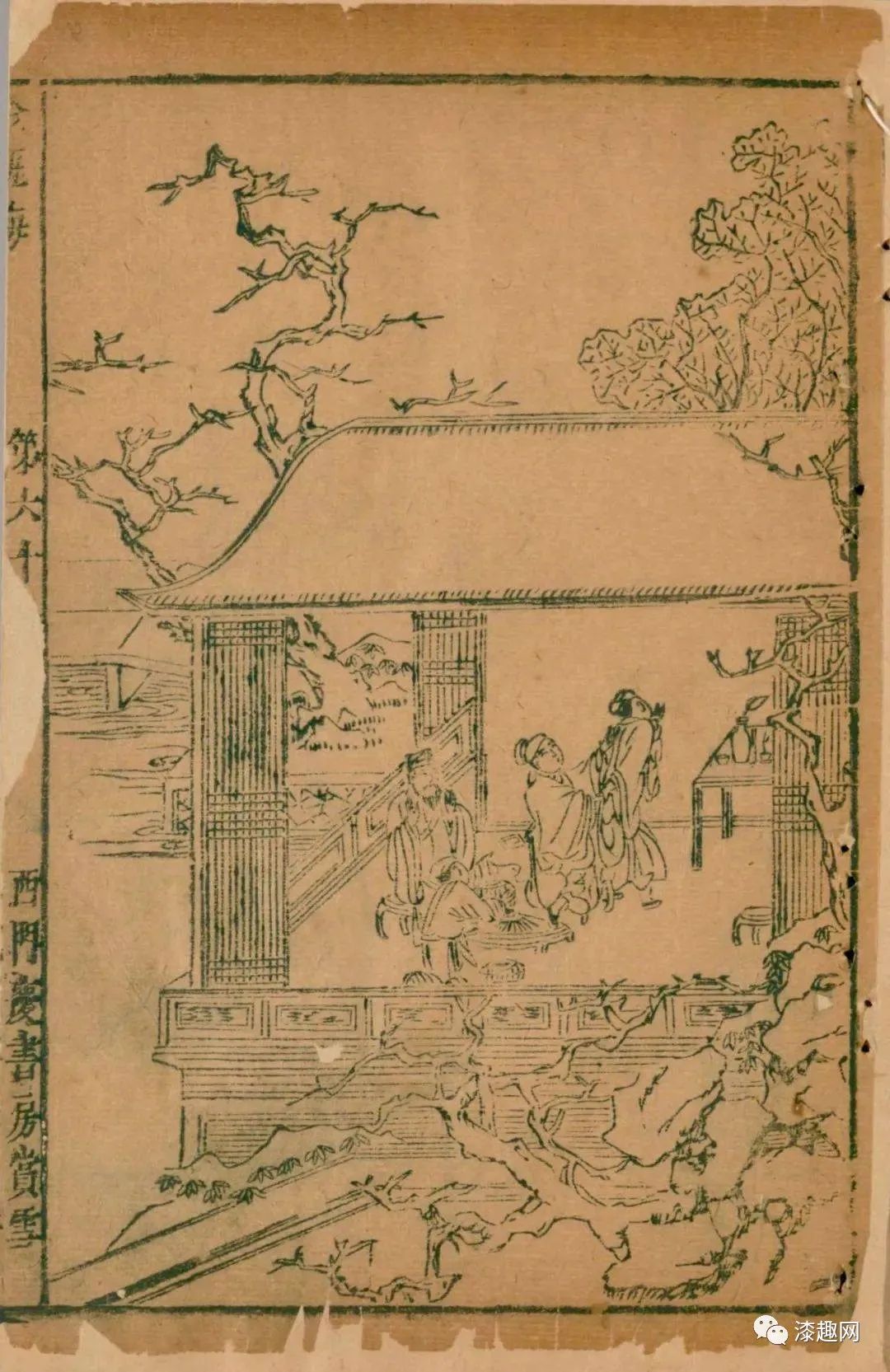

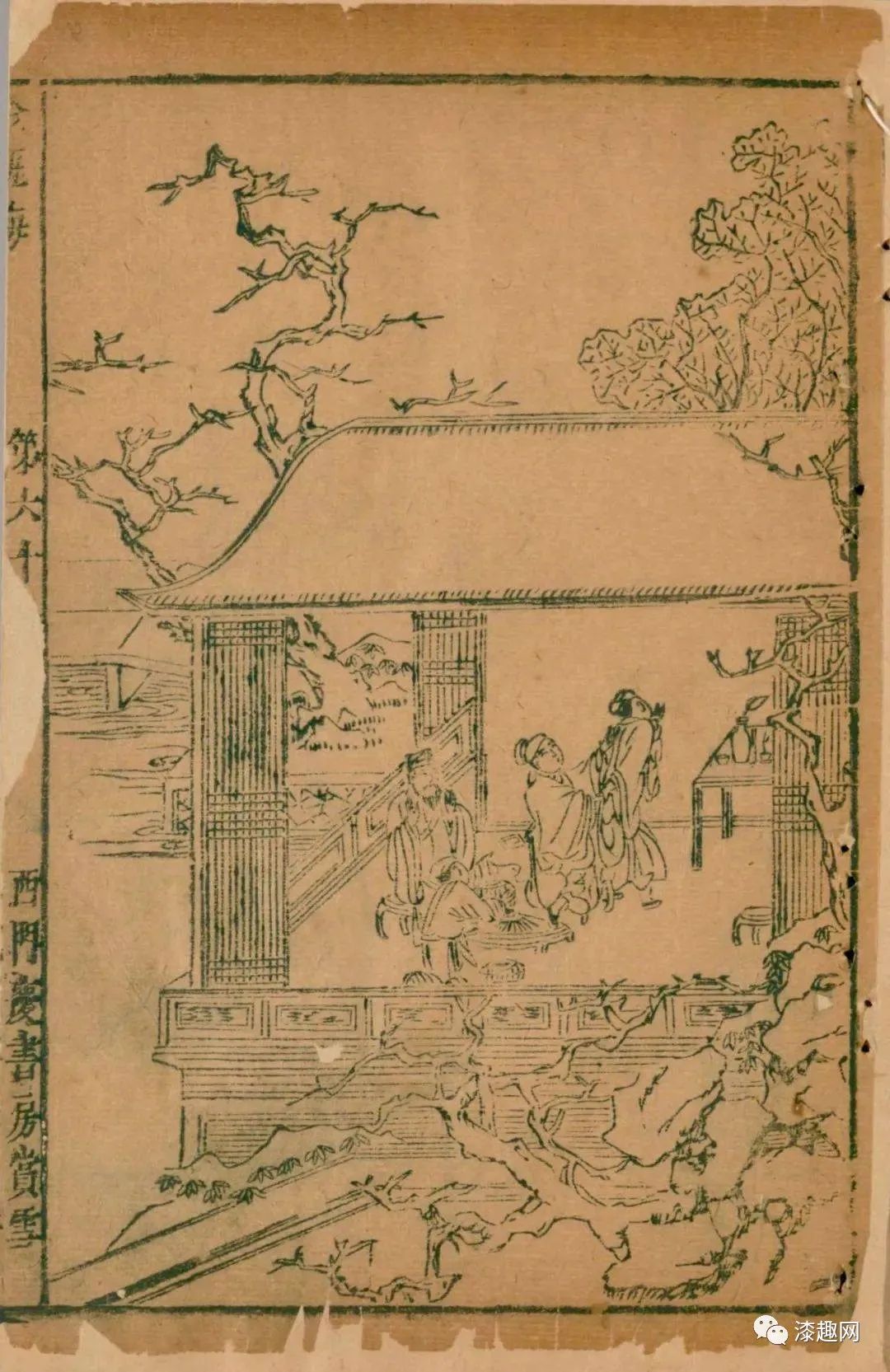

明代漆器在宋元漆器的基礎上得到了突飛猛進的發展,元代之前極少出現對漆器收藏品鑒的文獻,而隨著明初的《格古要論》與隆慶朝《髹飾錄》的成書,到明中晚期文人對道器觀的重新審視,漆器已然與其他手工藝品一起進入了文人、市民階層的審美視野。明代世情小說作為文人創作、市民階層中傳播的載體,其中所描寫的漆器既是當時社會漆藝流行的直觀寫照,同時也包含了對人情世態的隱喻。明朝中葉工商業迅速發展,商品流通擴大,以商人、百工、城市平民為主體的市民階層逐步興起,他們的需求促進了小說文學的發展。自萬歷開始,世情小說已成為了通俗小說最主要的類型,它的繁榮很大程度上是不斷發展壯大的市民階層生活與思想的反映,藏書家葉盛在其《水東日記》中寫到:“今書坊相傳,射利之徒,偽為小說雜書,農工商販抄寫繪畫,家畜而人有之,癡呆女婦,尤所酷好。”小說的作者大多都是失意文人,一方面他們面對文化高壓與仕途的困難而轉向了小說的創作,另一方面受王陽明心學和禪悅之風的影響,逐漸向商人階級靠攏形成了士商互融的現象。世情小說和市民階層的生活最為貼近,魯迅先生評價其言:“大概都敘述些風流放縱的事情,間于悲歡離合之中,寫炎涼的世態。”文人們對社會狀況、世道人心進行一一描摹,通過對個體家庭日常生活的描述來達到折射社會的目的,同時也真實地記錄了市民階層在士人的導向之下開始喜新尚奇、追逐時髦的物欲觀念。成化年間普通人在飲食服飾、器皿用度、房舍裝飾方面就已逐漸突破了律法的限制,到嘉靖、萬歷年間一些地區更是奢靡成風,如崇禎《吳縣志》中記載蘇州百姓:“其俗多奢少儉,商賈并湊,精飯饌,鮮衣服,麗棟宇,婚喪嫁娶,下至燕集,務以華縟相高,女工織作,雕鏤塗漆,必殫精巧,信鬼神、好淫祀。”他們尤其是在對“物”的認知方面受王艮、李贄等人所提出“百姓日用即道”的影響,無數精美的手工藝品已不僅僅限于士大夫階層的鑒賞品玩,而是遍布于民間城鄉,市井坊間出現了模仿文人風雅的收藏熱潮,清初學者姚廷遴在《歷年記》中回憶明末收藏風氣之重時曾言“至如極小之戶、極貧之弄,住房一間者,必有金漆桌椅、名畫古爐、花瓶茶具,而鋪設整齊”,可見漆制的家具與各類器皿已經伴隨著私有財富的增長成為了市民的購買對象,甚至某種程度上形成了一定的消費趣味,即便是家中并不富裕者也是視其為房內陳設中的必備項目而不得不進行添置。明代世情小說非常寫實地還原了市民階層對物質的追求,其中以發端之作《金瓶梅詞話》最真最奇,書中借宋寫明的同時就曾多次以西門慶一家的視角來窺探當時漆器的流行與昂貴,如第十五回中寫正月十五,西門慶的妻妾們前往李瓶兒家的獅子街去看燈會,“往東看,雕漆床,螺鈿床,金碧交輝;向西瞧,羊皮燈,掠彩燈,錦繡奪眼。北一帶都是古董玩器;南壁廂,盡皆書畫瓶爐。”小說透過這些有錢人家婦人的眼看到了元宵節買賣的盛況,也突出了她們對華麗精美、價格不菲的雕漆、螺鈿床的鐘愛。馮夢龍的筆下經常涉及市民階層的經濟活動,如《醒世恒言》第三十五回《徐老仆義憤成家》中的老仆人阿寄,正是通過投資生漆積累財富,最后為主人家立下汗馬功勞,側面表現了明代長江中下游的漆樹種植十分廣泛、漆業發達,最直接的原因就是市民階層的擴大導致生漆市場的需求呈井噴之勢。從一系列的世情小說中可以窺見,文人們對器物的刻畫不僅僅是現實生活的真實反映,往往也蘊含了以物觀人、以常觀變的哲學思想,以顯示命運的脆弱與無常。崇禎《新刻繡像批評金瓶梅》第六十七回 西門慶書房賞雪嘉靖時期,官辦作坊繼續大量制作漆器,具有宮廷風格的漆器制作重新占據統治地位,漆器風格演變為崇尚纖巧華麗、繁縟細膩的新風格,出現了箱、柜、桌等新的漆器造型。明朝的文人士大夫階層極為崇尚漆飾家具,甚至會參與到工匠的設計當中。明代繼元代之后對于螺鈿工藝的發展進入了繁榮時期,出現了厚螺鈿與薄螺鈿鑲嵌并存的局面。清人吳允嘉所著的《天山冰語錄》中記載了嘉靖朝首輔嚴嵩被抄家的情形,在其南昌、分宜、袁州的家中查獲財產不計其數,其中螺鈿彩漆大八部床五十二張、彩漆雕漆八步中床一百四十五張、描金穿藤雕花涼床一百三十張等,其余如素漆床、描金屏風、彩漆屏風、倭金屏風、螺鈿屏風等一百多座,在記錄嚴嵩腐敗貪婪的同時,也讓后人看到了當時髹漆家具所體現的工藝水準和財富價值。明代世情小說就往往通過鋪陳人物生活場景的面貌,來刻畫普通人對這些本應屬貴族使用且造價昂貴的髹漆家具的僭越與占有之心。《金瓶梅詞話》第四十五回中白皇親家拿了一座三尺闊、五尺高的螺鈿描金大理石屏風和一對朱紅彩漆、雕刻云頭的兩架銅鑼銅鼓來找西門慶典當三十兩銀子,幫閑應伯爵攛掇說光這件螺鈿大理石屏風賣五十兩都不足為過,惹得西門慶附庸風雅的心蠢蠢欲動,煞有介事地把它安在大廳正面,左右看視。潘金蓮剛入府時西門慶給她買的上灶丫頭秋菊才花了六兩銀子,而后因眼饞李瓶兒房內那張螺鈿廠廳床,央求西門慶給她買張一樣的,卻足足花了六十兩銀子,文中描寫這床“兩邊槅扇,都是螺鈿攢造。安在床內,樓臺殿閣,花草翎毛。里面三塊梳背,都是松竹梅,歲寒三友”,其工藝之精美、價格之不菲皆令人瞠目。螺鈿漆家具在明代文人眼中本身就兼具奢華與風雅的雙重特質,文震亨的《長物志》中就認為榻幾“有古斷紋者,有元螺鈿者,其制自然古雅”。李綠園所著《歧路燈》雖然成書于清,但所敘述的故事卻是明嘉靖時所發生,小說中的世家鄉宦的公子盛希僑,坐擁四五十萬的家私,紈绔浮華又任俠仗義,他有八架雕漆圍屏,二弟盛希瑗拿走了四架,因好友譚紹聞之子做滿月酒手頭緊乏,便慷慨拿出一件送來給宴會時唱戲用,唯獨那件玳瑁雕漆的圍屏舍不得,可見當時世人都以擁有一件精品的大型螺鈿家具為傲,或屏或榻,它既是身份財富的象征,也是追求清高閑雅的意趣時不可或缺的一個道具。明代女子閨房的陳設中,漆家具也占據了一定的分量。明初李昌祺著《剪燈余話》卷三中敘述了賈云華還魂記的傳奇故事,被明中后期許多小說集收錄,如周清原的《西湖二集》第二十七卷《灑雪堂巧結良緣》中寫魏鵬與賈云華相會于閨房,只見“室中安黑漆螺鈿屏風床,紅羅圈金雜彩繡帳。床左有一剔紅矮幾,幾上盛繡鞋二雙”,賈小姐出身官宦大戶,是世情小說常見的才子佳人題材中的女主角,她房中的螺鈿床、剔紅幾和銅絲梅花籠、二喬并肩圖、筆硯文房具、妝奩梳掠具、花箋紙、玉鎮紙等一道構成了風雅幽芳的閨房光景。文中的剔紅即是雕漆的一類,明代漆器最為發達的、制作量最多的就是雕漆,在目前傳世的成品中占了相當大的比例。螺鈿與剔紅從元末明初時便是士商階級競相追求的高檔漆家具,曹昭在《格古要論》中曰:“螺鈿器皿,出江西吉安府廬陵縣”,“西塘楊匯有張成、楊茂剔紅最得名”,表明江西廬陵和浙江嘉興分別是螺鈿和剔紅的制作及銷售中心,并在整個江南地區形成了成熟的消費市場,《格古要論》也曾記載“洪武初,抄沒蘇人沈萬三家條凳、椅、桌 ,螺鈿剔紅最妙”,以沈萬三為代表的江南巨富偏愛螺鈿、剔紅,在明中后期的世情小說中大量出現士紳富商鐘愛此類漆家具也就不足為奇了。《清宮珍寶皕美圖》中李瓶兒的螺鈿床(清內府彩繪絹本)明宣德之后漆器開始從簡練、樸實、大方的風格向纖巧細膩轉變,各類雕漆的功能及造型打破早期單調的特點而有了明顯變化,包括四方委角盒、八方形捧盒、梅瓶、筆筒、提匣、高足碗、長方匣、扁壺、棋子盒等尋常使用的器物。杭間先生在《中國工藝美學史》中也總結到:“明代陶瓷、漆器、染織、金屬制品等從傳統的工藝美術品類轉到日用之器上來,注意功能的美以及設計匠思。”此時漆器在市民階層中的使用范圍不斷擴大,其實用性和觀賞性已完美地結合在一起。日常用度的漆器以飲食器皿為多見,如《金瓶梅詞話》中多次出現的各類漆方盤,表明了明中期的委角漆方盤數量增多并開始流行,有的保持了明早期磨工圓潤、藏鋒清楚的特點,如第十五回中麗春院招待西門慶一伙飲茶時用的彩漆方盤,另外還有一些具有濃烈的時代和地域特征,如第三十五回中的云南瑪瑙雕漆方盤,就是嘉靖時期云南雕漆典型的刀法不藏鋒的風格,高濂在《燕閑清賞箋》中云:“云南人以此為業,奈用刀不善藏鋒,又不磨熟棱角。”除此之外還有朱漆方盤、金漆朱紅盤等,證明當時社會富商家中以及他們尋常出入的場所使用的托盤類器物基本都以漆盤為主,這些漆盤輕巧、華麗且雅致,商人們喜新尚奇的消費心態表露無遺。伴隨各類方盤的還有小說中多次出現的茶鐘,如孟玉樓家中的銀鑲雕漆茶鐘、銀杏葉茶匙,配蜜餞金橙子泡茶;李瓶兒家中的銀匙雕漆茶鐘,配果仁泡茶,以及西門慶招待夏提刑時所用的銀鑲竹絲茶鐘、金杏葉茶匙,配木樨青豆泡茶。明代飲茶是沖泡法,茶器器型多樣,其中茶鐘同時還有著盛湯的功能,如第七十一回中盛了肉圓子餛飩雞蛋頭腦湯的金匙銀鑲雕漆茶鐘。事實上由于制瓷業的高速發展,明代中后期更為通用的是瓷質茶鐘,而小說中出現的卻大多都是雕漆茶鐘,表明作者對漆制茶具在古雅、奇巧方面的認同,除了飲食器皿以外,漆器也經常與人們的娛樂消遣掛鉤。金木散人的《鼓掌絕塵》中月集篇第三十三回描寫官妓王二請敗家子張秀飲茶用的雕漆八角桶盤,她房中鋪設齊整,觀賞把玩之物也不少,其中有一漆盒,內放一串一百零八粒的金剛子,和一張王羲之蘭亭摹帖、一幅美人圖畫、一副雙陸棋、一爐唵叭龍涎一并供消閑遣悶之用,她漆奩中也裝有牙骰子一副,用來行酒令助興。《金瓶梅詞話》第五十九回中鄭愛香、鄭愛月兩人與西門慶玩耍的三十二扇象牙牌,就裝在一個沉香雕漆匣內,這種牌既是博具,也可作占卜用,在小說中出現多次,是市民階層用于賭博消遣的重要道具。從牌和漆匣的材質中可以看到沉香木與象牙都是昂貴的原材料,而雕漆更是給這套博具增加了工藝上的價值。在市井間流行的漆器還包括豢養寵物的籠子,如《喻世明言》二十六卷《沈小官一鳥害七命》中寫一沈姓機戶,其獨子沈秀專好閑耍斗鳥,有一只戰無不勝的畫眉,便如性命一般愛惜,做一個金漆籠兒,配黃銅鉤子,哥窯的水食罐兒,綠紗罩兒去養著,這沈家在海寧從事紡織綢緞生意,家里財物頗豐,因此連養鳥的籠子都用金漆髹飾。朱寶力先生在其研究中認為,明代文獻中的金漆通常指的是單髹籠罩漆,而并非是皇家獨享的通體罩金髹,這種籠罩漆是明清時期江南地區一些手工業坊主家中常用的涂料,它不僅可用于大漆家具的表層裝飾,也經常被用來直接髹飾柴木家具和淺色硬木家具,其做法是將優質色淺的熟凈漆精濾后兌入熟桐油,酌加藤黃,呈金紅透明色,因此其價格比普通熟漆、廣漆都要貴。此外,明末西周生著《醒世姻緣傳》第七十一回中,童七用一個絕細的金漆竹籠盛著用三兩銀子買來的會講話的八哥,還有第六回晁大舍在城隍廟集里花五十兩銀子買的那只大紅長毛的肥胖獅子貓,也是關在金漆方籠里養著。可見這種單髹的籠罩漆除了用在桌椅方面外,也經常被用來制作圈養那些稀罕鳥獸的籠子,符合市民階層在購買新奇活物時產生的追求高價值、高規格的消費心態。明代女子使用的梳妝匣也基本都用漆髹飾,《警世通言》中第三十二卷杜十娘怒沉百寶箱的故事高潮部分是女主人公對李甲的負心薄幸而萬念俱灰,抱持裝有許多金銀珠寶的箱子一起沉入江中。這裝有財物的箱子在原文中的稱呼是“描金文具”,文具在明清之際多指裝女性梳妝用具的裝奩,在杜十娘的故事里是指內設有多層抽屜的梳妝漆匣。描金在《髹飾錄》中被歸為“描飾”之下,又稱泥金畫金,往往以山水、翎毛、花果、人物故事等為紋飾。在明清時期極為流行的這種便攜式梳妝匣中,杜十娘的描金文具屬于十分精美且貴重的一類,除多層結構錯落有致的張力之外,還有金碧輝煌的視覺呈現,在小說中這個文具既是杜十娘決心脫離青樓、嫁與李甲的物質基礎,同時又是她悲慘命運的線索。《醒世姻緣傳》四十四回中描寫狄家與薛家的婚事,狄家所給聘禮豐厚,薛教授為準備體面、門當戶對的嫁妝,也叫匠人彩漆裝奩,打造首飾,裁制衣裳,旋刮錫器作為陪嫁。《金瓶梅詞話》第九十七話春梅給兒子娶葛員外的女兒,媒人薛嫂兒說員外家的床帳妝奩,描金箱廚都準備好了,只是沒有陪嫁的丫頭。可見明代的嫁娶之事,漆奩基本屬于女方陪嫁的必備之物,只是按家中條件的不同,選擇做胎的木頭檔次、漆料好壞,以及工藝水準的不同罷了。漆器在明代市民階層中的流行不單純是商品經濟發達的市場反饋,同樣也有文化碰撞、思想浪潮的因素,這一點在世情小說中體現得十分明顯。文人們在創作時對“物”的敘事往往貫穿整個故事脈絡,暗合世情小說中勸懲與醒世等一貫的主旨,也包含了創作者們個人情感的宣泄。首先是對于士商之間文化滲透的趨勢表達諷刺不屑與無可奈何。自宋以來興起的文房雅玩,到明代中后期時到達了頂峰,但這種本屬于士大夫階級燕閑清賞的文人趣味,卻遭受到新興的市民階層的挑戰,文人們或主動或被迫地參與到與大眾文化的互動與碰撞當中。在明代世情小說中有不少關于以物來暗示這種矛盾與焦慮的情節,如《金瓶梅詞話》第三十四回中通過應伯爵、韓道國的視角來看西門慶的書房“翡翠軒”的陳設:“上下放著六把云南瑪瑙、漆減金釘藤絲甸矮矮東坡椅兒,兩邊掛四軸天青衢花綾裱白綾邊名人的山水,一邊一張螳螂蜻蜒腳,一封書大理石心璧畫的幫桌兒,桌兒上安放古銅爐流金仙鶴……里面地平上安著一張大理石黑漆縷金涼床,掛著青紗帳幔。兩邊彩漆描金書廚,盛的都是送禮的書帕、尺頭,幾席文具,書籍堆滿。綠紗窗下,安放一只黑漆琴桌,獨獨放著一張螺鈿交椅。”文中書房內有不少髹漆家具,包括東坡椅、書櫥、涼床、琴桌以及交椅,無一不是工藝繁復、時尚值錢的物件,例如彩漆描金的書櫥,在《髹飾錄》中歸于斒斕的門類,是在光素的漆地上,用各種色漆畫出花紋,再以金描出花紋的筋脈及輪廓,使花紋光彩奪目;縷金涼床即是戧金工藝,按《髹飾錄》里記載的技法是在朱色或黑色漆地上,用針或刀尖鏤劃出纖細的花紋,花紋之內打金膠,然后將金箔或銀箔粘上去,成為金色或銀色的花紋。范濂的《云間據目鈔》一方面反映手工業、商業之繁榮,另一方面也痛斥地方官吏、鄉紳的惡行劣跡,其中就包括了對胸無點墨、暴發戶式的商人群體擺弄書房的嘲諷:“如皂快偶得居止,即整一小憩,以木板裝鋪,庭蓄盆魚雜卉,內則細桌拂塵,號稱‘書房’,竟不知皂快所讀何書也!”以西門慶為代表的這類跟風仿學、虛偽無度的富人,就是小說作者創作出來的批判對象,西門慶的書房并非是真的滿腹詩書的精神外延,而是充滿了物欲與炫耀,他書房中的漆器也僅僅是繁復地堆砌,描金彩漆的書櫥固然燦爛華麗,里面放的卻都是人情往來的書柬拜帖和禮物賬簿,那把螺鈿交椅不該出現在書房之內,唯獨那件黑漆琴桌算得上素雅,可偏偏主人不通音律,連把琴也懶得放置。其次是對于奢侈糜爛之風的批判和反思。漆器因自身材料、工藝導致的華麗與貴重,使其不得不和明末的奢靡風氣產生了一定程度上的聯系。東魯石狂生著《醉醒石》第七回中描寫了一個貪酷成性、唯利是圖的呂縉紳,他的五個兒子受了他言傳身教的惡劣影響,個個一事無成,不是家破就是人亡。其中第四個兒子癖好翻修房屋園林,奢侈至極,尤其在家具陳設方面非要裝個風流文雅公子:“桌椅屏風,大小高低,各處成樣。金漆黑漆,湘竹大理,各自成色。” 最后落得“園池亭樹,已整齊了,只是箱籠日空了。古玩器物日增了,手底極干了”的窘迫下場。《隔簾花影》作為《金瓶梅》的續書仍然秉承了借宋言明的特點,以因果輪回寫世事之滄桑,第十一回中紈绔子弟沈子金為皮員外說媒娶李師師的養女銀瓶,到了府上未見佳人,先看陳設:“一個倭漆大理石椅兒、金鑲的雕漆茶杯兒,一張八仙倭漆桌,一副螺鈿彩漆手盒,內有二十四器隨方就圓的定窯磁碟兒,俱是稀奇素果。”有明一代,日本舶來的漆器十分稀缺,《髹飾錄》中明確提及:“諸夷倭制等者,以其不易得,為好古之士備玩賞耳,非為賣古董者之欺人貪價者作也。”因此華麗的倭漆在明代極受皇室與文人的喜愛,尤其在鑒賞活動中被文震亨等人認為兼具“古雅”與“奇品”的特點,但沒有權勢與財富的士大夫階級也是難以搜羅到上等倭漆的。因此在小說作者丁耀亢的想象中,李師師閨中陳設的極致奢華,便是倭漆家具、螺鈿器皿以及定窯食器的組合,同時也借這些精美工藝品來影射明末社會自上而下的一種貪婪奢靡之風。小說中李師師最后落得被籍沒家產,做了老番兵之妾的悲慘下場,沈子金也被杖斃身亡,從人物結局可以看到作者既有對這些精美漆器的神往與贊嘆,也有對這些“奇物”背后整個社會奢侈糜爛的憂慮與痛斥。明代手工業在規模上的擴展和城市商業的擴張,使得市民階層迅速崛起,漆器的生產制作與消費需求都不斷地增長,加上文人對器物審美活動的鑒賞指導,使得漆器的使用與收藏成為了一時之潮流。文人筆下的世情小說真實地還原了當時社會的經濟與生活狀況,漆器也在以物敘事的線索中穿插于故事的各個角落,它們或反映社會風氣、或展現商業經濟、或彰顯人物身份、或暗喻人世興衰。從小說中大致能得知明代流行于市民階層中的漆器品類繁多,用途廣泛,從工藝上來說既有奢侈華麗,也有清奇古雅,多種髹法的結合也成為了這一時期的特征,文人創作者們也借漆器的描寫來闡述個人思想情感,暗藏了工藝文化與社會風氣、商業活動以及個人命運之間的聯系。[本文為2016年度江西省高校人文社科規劃項目“明代士商文化視域下江西漆器的品鑒與經營研究”(項目編號:YS161015)的階段成果]