調研 |胥建國:蘇州甪直保圣寺古物館壁塑考察報告

2024年2月1日下午,在蘇州市雕塑協會常務副會長楊明和早年工作于紫金庵的顧治立老先生陪同下,驅車從蘇州經東山來到有2500年歷史的江南水鄉甪直古鎮。鎮里是典型的小橋流水、粉墻黛瓦,比起修繕一新、游人熙攘的蘇州平江路顯得素樸、平實。街弄鋪設的青石板上留下的磨痕印跡著歲月的流失,連偶爾看到的三兩行人也都那樣淡然,沒有外面都市車水馬龍般的喧鬧與匆忙,仿佛有道無形的墻壁隔絕了外界的信息,幻化成一座活化在21世紀的世外桃源。

甪直古鎮典型的江南水鄉小橋流水

甪直古鎮典型的江南水鄉小橋流水

沿上塘街步行一段后便拐進不足五十米長的香花弄,鎮政府分管文化旅游的張春茂委員、旅游公司周磊總經理和原保圣寺負責人韓志英女士已等候在保圣寺大門街角的馨蘭居茶館。

甪直古鎮香花弄及馨蘭居

甪直古鎮香花弄及馨蘭居

寺的山門不像北方一些寺院門樓那樣有氣勢,連寺門外正對著的香花弄、左側的保圣寺弄和右側馬工場弄也都窄窄的,像街坊鄰舍一樣,沒有通常來到寺院產生的疏離與肅穆感。

胥建國先生與陪同的專家領導在參觀保圣寺

胥建國先生與陪同的專家領導在參觀保圣寺

目前的山門修建于清乾隆二十六年(公元1761年),1974年山門和兩側照墻又重修做了磚砌。進了山門,穿過天王殿,便是在原大雄寶殿遺址上修建的古物館。經韓女士介紹及查看資料才知曉古物館是20世紀二十年代在原大雄寶殿遺址上修建的建筑。

保圣寺古物館館牌

保圣寺古物館館牌

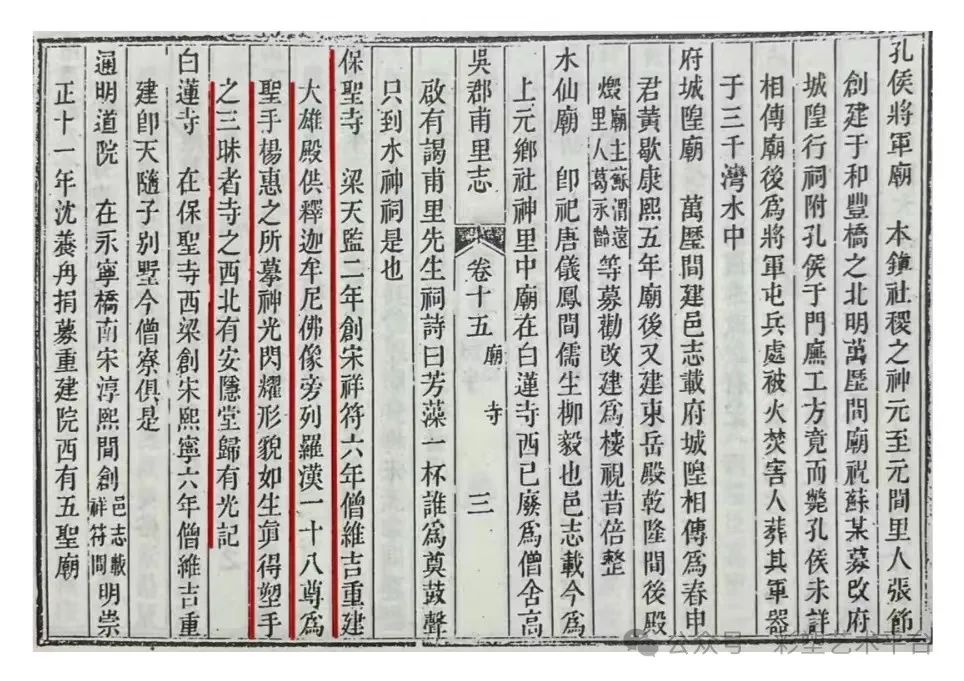

《吳郡甫里志》

《吳郡甫里志》

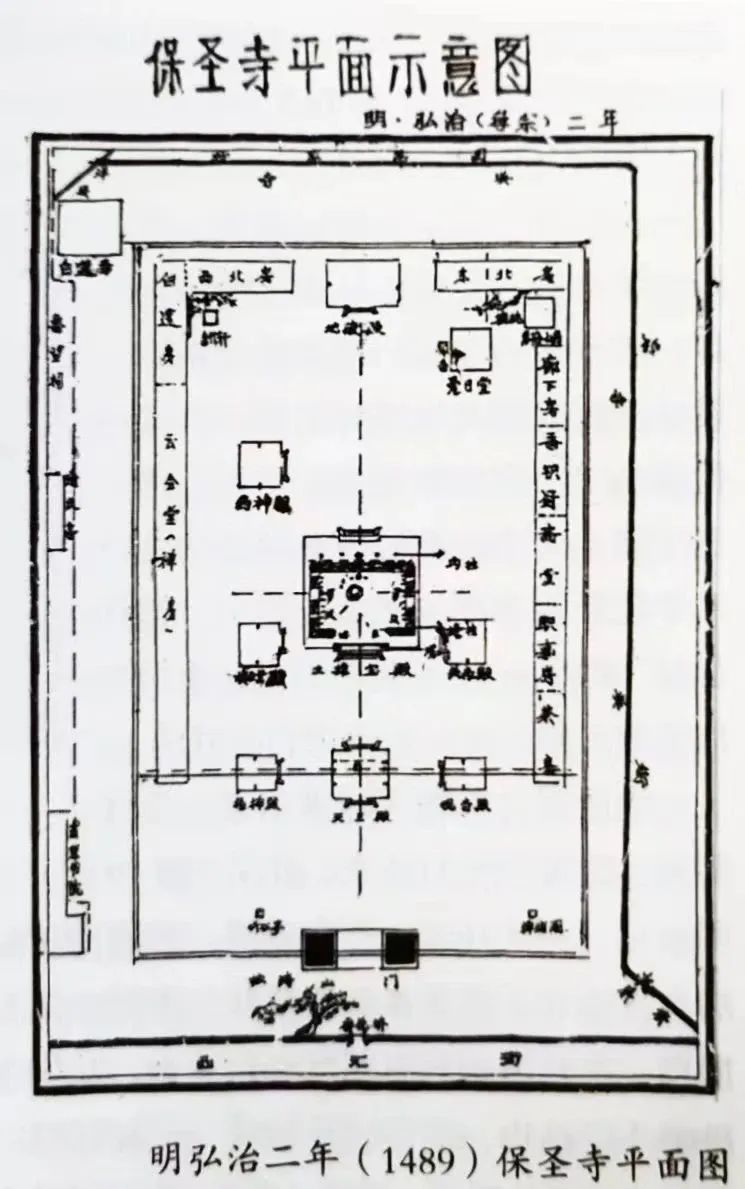

據《吳郡甫里志》記載,保圣寺初建于南朝梁天監二年(公元503年),迄今已有1521年歷史。創建之初規模很大,占地一百多畝,是南朝四百八十寺之一。唐大中年間(公元847-859年)重建,唐“會昌滅佛”時被毀,北宋大中祥符六年(公元1013年)再次重建,經維吉、法如、志良等幾代住持先后努力,寺院及廟產不斷擴大,最盛時期有殿宇5048間,僧眾過千。元末時日趨蕭條。明成化二十三年(公元1487年)經僧璇大章募修,于弘治二年(公元1489年)竣工,此次修建保持了一流寺廟的格局,是當時江南的四大寺之一。修建后的保圣寺中心軸線由南向北,依次是山門、天王殿、大雄寶殿、法堂、地藏殿;軸心東側有觀音殿、關帝殿,軸心西側有伽南殿、藥師殿;其他還有觀音殿、關帝殿、迦南殿以及東側自南向北的長廊和西側自南向北的長廊等。

明弘治二年(1489)保圣寺平面圖

明弘治二年(1489)保圣寺平面圖

大雄寶殿中央供奉有結跏趺坐的釋迦牟尼主尊佛像,左右配置有兩大弟子像。殿內東西兩壁上有泥塑彩繪的云、石、山、海塑壁,其上高低錯落各放置有九尊羅漢像。塑壁各寬14米、高4米多,下方建有高0.5米、寬1.33米的石壇,以托壁塑。

保圣寺大雄寶殿倒塌前殿內景象

保圣寺大雄寶殿倒塌前殿內景象

我們現今看到的在原大雄寶殿遺址修建的古物館更像收藏室。室內空間高大寬綽,東西兩側墻壁開了幾扇很小的窗戶,以至于剛進館內竟沒有看到迎面的壁塑。

古物館的修建及對殘存壁塑和羅漢像的修復工作源于1918年秋,當時北京大學教授顧頡剛先生喪偶在蘇州家居,受好友吳賓若、葉圣陶、王伯祥之邀到甪直古鎮游玩,在保圣寺大雄寶殿的柱子上看到元代趙孟頫題的抱柱聯:梵宮敕建梁朝推甫里禪林第一,羅漢溯源惠之為江南佛像無雙。他看后很是驚訝,走進大殿頓時被東西兩側的壁塑以及放置于其間的羅漢像震撼。那些羅漢像排列方式完全不同于其他寺院,而是一尊尊高低錯落在山石云海間,有的在談話、題壁,有的在打坐、望天,形象生動,姿態豐富。顧頡剛先生意識到這些很可能出自于唐代楊惠之之手的羅漢像所具有的藝術價值。回北平后經過一段時間的準備,他于1922 年初夏邀請了攝影家、鑒賞家陳萬里再次來到保圣寺發現“大殿正梁已斷,每經一次大雨,則漏折處即隨以擴大浸淫,及于西北角”,導致塑壁嚴重受損,部分剝落酥溶,包括“題壁羅漢像”在內的一部分羅漢像遭到在雨水沖淋和風刮日曬下已不同程度損壞,有一羅漢像已化為泥土。焦急之下他讓陳萬里把還未損壞的羅漢像進行拍攝以作史料。

保圣寺大雄寶殿坍塌前壁塑破損狀況

保圣寺大雄寶殿坍塌前壁塑破損狀況

保圣寺大雄寶殿坍塌前壁塑破損狀況

保圣寺大雄寶殿坍塌前壁塑破損狀況

保圣寺大雄寶殿坍塌前壁塑破損狀況

保圣寺大雄寶殿坍塌前壁塑破損狀況

保圣寺大雄寶殿坍塌前壁塑破損狀況

保圣寺大雄寶殿坍塌前壁塑破損狀況

1922年從保圣寺大雄寶殿拆下放在甫里小學平房的幾尊羅漢像

1922年從保圣寺大雄寶殿拆下放在甫里小學平房的幾尊羅漢像

顧頡剛回北平后立刻把照片寄給蔡元培和沈兼士兩位先生,希望得到他們支持,使保圣寺古代遺物能得到保護。蔡元培看到照片后便與江蘇省教育會、上海美專聯系,請他們會同甪直鄉紳沈柏寒設法進行保護,還與歷史博物院商洽,準備前往拆卸,將佛像運到北京,但礙于當時北京政變頻仍而無法實施。這些現實情況讓顧頡剛意識到僅僅依靠師友們的力量是不夠的,于是連夜撰寫了《記楊惠之羅漢塑像——為一千年前的美術品呼救》一文,發表在1923年7月1日的《努力周報》第59期。文章一經問世立刻引起了廣泛反響,商務印書館的元老高夢旦和任鴻雋立刻函請江蘇省教育廳長蔣竹莊派員拆卸保存。

1922年從保圣寺大雄寶殿拆下放在甫里小學平房的智真羅漢像

1922年從保圣寺大雄寶殿拆下放在甫里小學平房的智真羅漢像

1924年1月,顧頡剛先生又把塑像資料以及陳萬里、周承澍、嚴良才等人拍攝的羅漢照片送給《小說月報》連續刊登,南開大學的陳彬和看到系列文章后覺得很有意義和價值,于是想到了撰寫《中國美術史》的日本美術史教授大村西崖,便寫信告訴他,并將刊有顧頡剛文章的《小說月報》寄給了大村。大村先生看后很感興趣,不久便爭取到了日本外務省文化事業部的資助,于1926年4月29日由東京啟程,經上海在5月3日傍晚抵達甪直。

1922年從保圣寺大雄寶殿拆下放在甫里小學平房的達摩羅漢像

1922年從保圣寺大雄寶殿拆下放在甫里小學平房的達摩羅漢像

大村先生在甪直住了五天,認真仔細的考察了保圣寺并對大雄寶殿壁塑做出了文字記述。“塑壁起殿前與金柱相并之檐柱,由東南兩壁,折入后壁,經隅角至第二之檐柱而終。東西各橫四十二尺,高十二三尺,下部高約一尺五寸。““壇上壁面,塑有山石、云樹、洞窟、海水等,其間上下各處,配置羅漢像。……下部構以高低、大小種種不同之木架,或承以疊磚,而附以捏泥。崇卑之土坡,突兀之山崖,卷舒之云氣,由是而起。或植天然樹木,配以根株,或纏龍身于梁上。手術之成熟,可謂已屈爐火純青之候。自壁前觀之,有如覆蓋。其浮雕之處,僅石間深處與水波而已。妝鑾色彩,業已剝落,全體多呈灰白色,或間有黑褐色。”大村先生回到日本后又籍此考察的內容撰寫了《吳郡奇跡·塑壁殘影》一書,為保圣寺壁塑留下了珍貴的史料。

1922年從保圣寺大雄寶殿拆下放在甫里小學平房的望雁羅漢像

1922年從保圣寺大雄寶殿拆下放在甫里小學平房的望雁羅漢像

1927年保圣寺大殿因年久失修塌了一架粱,羅漢像中也只有東壁的尷尬、聽經和西壁的伏虎、袒腹四尊羅漢像還相對完整。為保存僅有的幾尊羅漢像,甪直區區長殷克維及鄉紳沈柏寒雇來蘇州塑佛匠陶子泉等,把四尊羅漢像拆下來安置在原陸龜蒙宅的光明閣保存,與之前保存的五尊羅漢像勉強湊夠了半堂羅漢像。1928年5月大殿坍塌,只剩殘破的東壁。

1928年9月9日,辭官歸隱于上海的原北洋政府交通總長葉恭綽看到大村西崖所著的《塑壁殘影》,因感慨他人之注意中國文物,便專函相邀陳彬龢一同前往甪直考察。二人到保圣寺后發現大殿已于數月前倒塌,僅存東塑壁一堵。葉恭綽深感痛心, 回滬后發函與時任大學院院長(后改為教育部)的蔡元培商量保存事宜,蔡元培應允由大學院承擔一半修復費用,葉恭綽在上海則設立了“保存唐塑委員會”,商討募款及建筑設計,該機構的成立也真正成為全面保護保圣寺的發端。

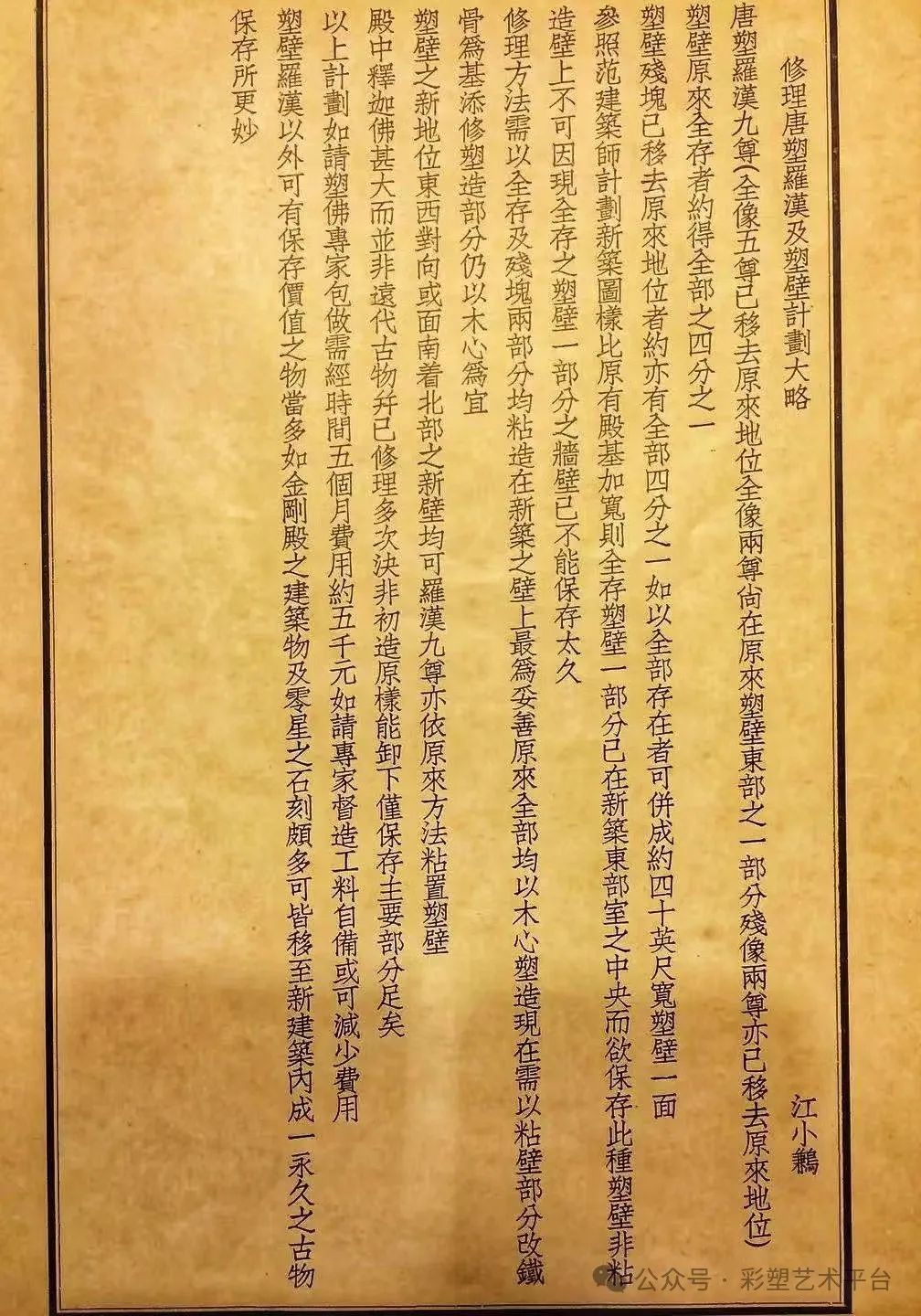

1929年時任教育部長的蔣夢麟,次長馬敘倫提議并組織成立了“保存甪直唐塑委員會”,委員由教育部馬敘倫、陳劍修,江蘇省政府鈕永建、葉楚傖、繆斌,古物保存會張繼、陳去病、張一麈、茅祖權,唐塑保存會葉恭綽、黃涵之、李云書、狄葆賢、王震、關炯之,最初發現人顧頡剛、陳萬里,甪直學者金家鳳、余充之,共19人組成。由教育部和江蘇省政府撥款1.3萬銀洋,募集銀洋約2.3萬。委員會結合當時大殿坍塌的客觀情況采取了吳敬恒的提議,在原址上建造古物館,對包括壁塑在內的保圣寺古代遺存物品進行保護性收藏。為了落實工作,特別邀請了建筑專家范文照設計古物館,委任雕塑家江小鶼負責修置壁塑、羅漢像,并擬定了《修理唐塑羅漢及塑壁計劃大略》:原大殿東西兩壁羅漢各有殘缺,總數僅為原先的一半,決定合二為一,修整為坐北向南的一壁羅漢。江小鶼后因忙于孫中山塑像,修塑工作實際由其助手滑田友帶領蘇州塑匠胡壽康等人完成。

《修理唐塑羅漢及壁塑計劃大略》

《修理唐塑羅漢及壁塑計劃大略》

1922年從保圣寺大雄寶殿拆下放在甫里小學平房的沉思羅漢像

1922年從保圣寺大雄寶殿拆下放在甫里小學平房的沉思羅漢像

教育部保存甪直唐塑委員會開會攝影

教育部保存甪直唐塑委員會開會攝影

民國21年11月21日《吳縣日報》第二版刊登的有關保圣寺古物館開館的特刊

民國21年11月21日《吳縣日報》第二版刊登的有關保圣寺古物館開館的特刊

當年的相關報道

當年的相關報道

關于壁塑和羅漢像,《吳縣志》中記載:“甪直保圣寺釋迦牟尼脅侍阿難、迦葉及十八尊羅漢塑像,為圣手楊惠之所摹。神光閃耀,形貌如生,誠得塑中三味。雖歷朝粉飾,漸異原本,然古致猶存,為江南北諸郡所不能及也。”目前保存下來的壁塑主體是先前大雄寶殿內的東壁或西壁,亦或是東西兩壁的拼合。按沈柏寒在1923年從大殿遷出的羅漢像,計有:東壁禪定、講經、沉思三尊,西壁有望雁、智真二尊,還有不少脫落在地的海山塑塊塑片,都存放在甫里小學高小部操場西邊的一個小三間平房里,像下墊以木板防潮,塑片隨地放置。而今隨著修復壁塑的滑田友、胡壽康兩位先生以及知情者的故去已無法細考,因為在大殿坍塌,屋頂破損,連年風吹雨淋無人看管狀態下,由黏土制作的壁塑其受損狀況可想而知。所以,可以想象兩位先生是在多么困難和艱辛的情況下,遵循原作精神和面貌,采取一切手段將沒有損壞的部分依照大小、上下、左右、前后進行重組對接工作。而最值得稱是的是兩位先生在整個修復過程中沒有強行加入自己的創作意志,保留了壁塑的原生形態。

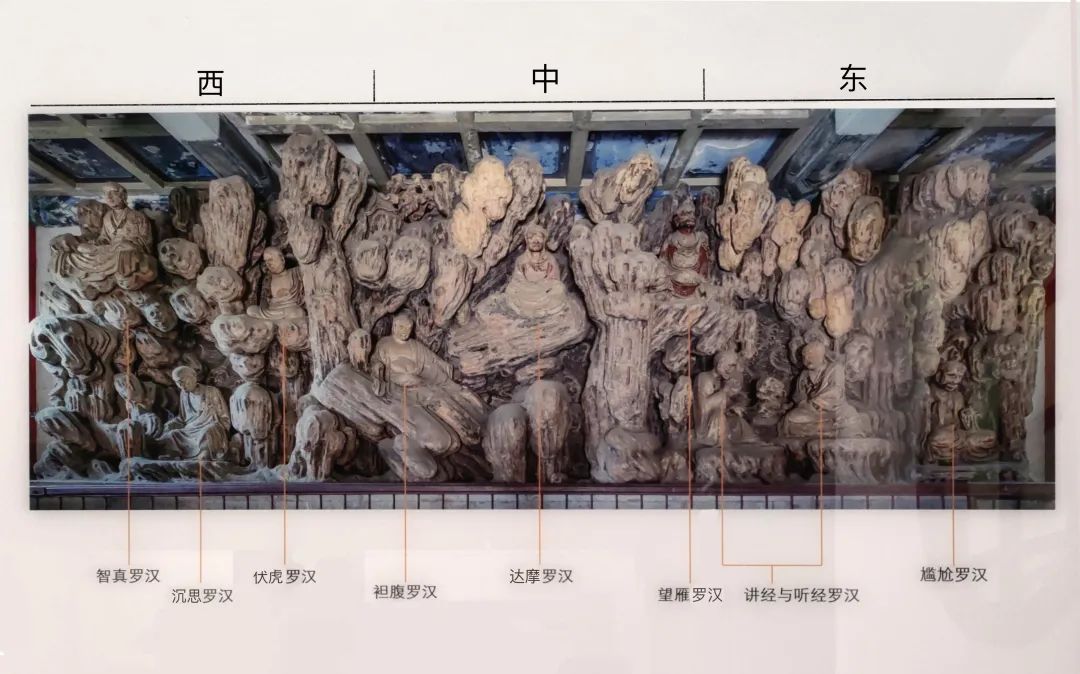

現保圣寺古物館壁塑和羅漢像放置區位

現保圣寺古物館壁塑和羅漢像放置區位

保圣寺古物館修復后現存壁塑全貌及九尊羅漢像的區位

保圣寺古物館修復后現存壁塑全貌及九尊羅漢像的區位

修復后的壁塑,結構上自西向東分為三個部分。中間部分以兩組自上而下的巨大云石為界,其中包括兩尊羅漢像;左側為西部分,包括三尊羅漢像;右側為東部分,包括四尊羅漢像。西、中、東三部分塑造的山石云海手法統一,形態各異,有主有次,有實有虛,凹凸變化有理有序。譬如中間部分的云石體塊大,而東西兩部分的云石體塊小;中間部分整體向外突出,凹進區域較少也較淺,而東西兩部分云石向外突出部分較少,而凹進部分較多較大也較深。這種整體布局不僅營造了壁塑泰山壓頂般的宏大氣勢,也為放置羅漢像構筑了富有變化的空間。由此也充分展現出創作者高超的藝術造詣和獨具匠心的創造性與想象力。

目前壁塑自西向東的樣貌

目前壁塑自西向東的樣貌

目前壁塑自東向西樣貌

目前壁塑自東向西樣貌

原大殿內位于西壁的伏虎羅漢像和袒腹羅漢像

原大殿內位于西壁的伏虎羅漢像和袒腹羅漢像

壁塑的中間部分黏土團塊不僅體積較大,起位高,向前突出,云石間的縫隙也較小。上方云石自右往左斜移,與左下方袒腹羅漢倚坐的由左向右的云石共同形成一種動勢。這種動勢充滿了壓迫感和運動感,與位于壁塑中心上方端坐著的菩提達摩像形成動靜對比,映襯出了人物內心的沉靜。

保圣寺古物館壁塑中的達摩羅漢像

保圣寺古物館壁塑中的達摩羅漢像

結跏趺坐在一云石之上的菩提達摩羅漢像(亦稱禪定羅漢像,原在東壁)位于整個壁塑的中心。他正面端坐形成了畫面對稱感中心性,可以看出是創作者的精心布局。菩提羅漢像閉目頓首,面色淡然平靜,雙手籠袖置于腿上。但面部五官沒有如傳說中描繪的那樣鼻高、目深、絡腮、滿臉皺紋。這大概是因為早期羅漢像還沒有程式化,創作者以自己的理解來塑造刻畫人物形象的緣故吧。

保圣寺古物館壁塑中的袒腹羅漢像

保圣寺古物館壁塑中的袒腹羅漢像

達摩羅漢像的左下方是袒腹羅漢像。他坐于一塊巨大傾斜的云石上,自然彎曲的雙腿和挺直的上半身與身下的山石形成了動靜對比。他面容清秀,神態自若,肌體豐腴,敞開的衣衫袒露著胸腹,一副溫文爾雅的氣質。

壁塑的東邊部分自左上的云石至右下四尊羅漢像在構圖上呈現出對角線形,右上方突出的幾團云石與左下放置羅漢的洞窟凹形在空間形態上形成了反襯,使畫面的視覺更集中于三組羅漢像。這種構圖既大膽又有巧思,在中國古代壁塑中十分罕見。

保圣寺古物館壁塑中的望雁羅漢像

保圣寺古物館壁塑中的望雁羅漢像

左上角的望雁羅漢像(原在西壁)是一件精品。他身著紅色袈裟,領口、兩肩和前身附有精細的云紋圖案,衣紋依附身體結構變化舒展流暢;其頭部造型圓顱高額,五官中隆眉大眼,高鼻闊嘴,加之一臉絡腮,一副典型的胡貌梵像,生動鮮活,栩栩如生。特別那側轉微仰的頭部,緊蹙的雙眉,凝視著遠方的目光,以及按膝的右手和撐石的左臂,使得整個塑像都展現出一種堅定感和執著感。

保圣寺古物館壁塑中的講經羅漢像和聽經羅漢像

保圣寺古物館壁塑中的講經羅漢像和聽經羅漢像

講經羅漢像

講經羅漢像

聽經羅漢像

聽經羅漢像

左下角塑造了兩尊側身相對坐的羅漢像,一尊是講經羅漢像(原在東壁),一尊為聽經羅漢像。左邊講經的老者面容清瘦,頭部向前微探,嘴巴微張,右手臂抬起好像正在解說著什么;右邊聽經的少者則目視老者,雙手合在身前抱腹而坐,專心地在聆聽。兩尊羅漢像一老一少,一瘦一胖,一動一靜,呼應中有變化,講聽間展個性。

保圣寺古物館壁塑中的尷尬羅漢像

保圣寺古物館壁塑中的尷尬羅漢像

原大殿內位于東壁的尷尬羅漢像

原大殿內位于東壁的尷尬羅漢像

東下角洞窟里端坐著的是尷尬羅漢。他的面部表情塑造得生動鮮活,眉心微虬,雙目前視,向上翹起的大嘴宛如彎月,整個神情似苦似笑,刻畫得栩栩如生;塑像的服飾衣紋處理也十分精彩,不僅上下左右層次分明,衣褶反轉疊加逐層有序,而且線條流暢,疏密得當,錯落有致。

保圣寺古物館壁塑中的智真羅漢像

保圣寺古物館壁塑中的智真羅漢像

壁塑的西邊部分放置了三尊羅漢像。處于最西最高部位的是智真羅漢像(原在西壁),也是目前最為完整的一尊羅漢像。其頭部圓中有方,雙眼微閉,面容平和,整個身體飽滿,給人一種淳樸敦厚之感。

保圣寺古物館壁塑中的伏虎羅漢像

保圣寺古物館壁塑中的伏虎羅漢像

在智真羅漢像的東下方是伏虎羅漢像。盡管塑像的右臂已殘缺,但仍能夠透過炯炯有神的雙眼和高舉著的左臂,看出人物威武彪悍、粗獷豪爽的精神氣質。

保圣寺古物館壁塑中的沉思羅漢像

保圣寺古物館壁塑中的沉思羅漢像

位于壁塑西邊部分中下部的是沉思羅漢像(原在東壁)。像的身體自東向西微傾,中心落在右腿和右手臂上,頭部微微前傾,雙眼凝視著下方,彎曲的蠶眉和緊閉的雙唇表現了人物凝目沉思的神態。此塑像在人物神情刻畫和動態塑造方面堪稱是中國古代寫實性彩塑的一件精品。

保圣寺原大雄寶殿壁塑中的降龍羅漢像

保圣寺原大雄寶殿壁塑中的降龍羅漢像

除以上壁塑中遺存的九尊羅漢像外,圖片資料中還有一尊是降龍羅漢像。此像的神情、形象和動態近似望燕羅漢像,除右臂殘缺其他部位尚且完整。另兩尊是行禮羅漢像,從黑白圖片看,左側羅漢像的衣袖寬大,而右側羅漢像的著色較深,行禮之間表現了人物的修行與涵養。

保圣寺原大雄寶殿壁塑中的兩尊行禮羅漢像(一)

保圣寺原大雄寶殿壁塑中的兩尊行禮羅漢像(一)

保圣寺原大雄寶殿壁塑中的兩尊行禮羅漢像(二)

保圣寺原大雄寶殿壁塑中的兩尊行禮羅漢像(二)

應該說,“天下羅漢兩堂半”,保圣寺半堂能保存至今與相關學者和藝術家的共同努力是分不開的。但保圣寺壁塑和羅漢像的斷代仍是個遺留問題。1961年保圣寺被列為第一批全國重點文物保護單位時因各種因素只能將年代“暫定北宋”,對此筆者經考察和對相關資料分析研究后認為應該把壁塑和羅漢像制作的年代改正為”唐代開元年間,”制作者是“塑圣”楊惠之。

從現有文獻資料看,保圣寺壁塑屬于唐代還是北宋有兩種說法。一是大村西崖的看法,他判斷壁塑與羅漢像的塑法不一致:“其巖石皴法,全屬唐風,不似宋式。”由此認定壁塑是真正的唐代原物;二是中國古建園林藝術學家陳從周的觀點,他認為壁塑與羅漢像都是北宋作品,理由是“唐人繪人物有獨特之功,而于山石尚未成熟。山水之法至五代北宋始備。塑壁山石氣勢之雄健、渾成,實一幅北宋人山水也。至于所塑之水紋、用筆遒勁生動,惟宋畫中見之。”兩人的觀點筆者贊同大村西崖的。因為壁塑的造型起位高、團塊大,山巖嶙峋,云氣卷舒,驚濤拍岸,氣勢宏大,有強烈的視覺沖擊力和壓迫感,其渾厚、雄健的造型語言和藝術風格與宋代壁塑輕盈、細致的特點完全不同,展示出的獨特性也是后世所沒有的。這種技藝嫻熟的超凡作品前無古人后無來者,除了“塑圣”楊惠之又有誰能創作出來呢?至于說壁塑在藝術上達到了宋代山水畫的高水平,這一點也正是楊惠之創作不落俗套、匠心獨運之處。

關于壁塑里的羅漢像是唐代“塑圣”楊惠之所為的依據源自兩處。一是《吳郡甫里志》記載的:“甪直保圣寺釋迦牟尼挾持阿難迦葉及十八尊羅漢塑像為圣手楊惠之所摹,神光閃耀,形貌如生,誠得塑中三味,雖歷朝彩飾,漸異原本,然古致猶存,為江南北諸郡所不能及也,又保圣寺神王門及后殿之屋脊搏風飛檐構架鋪作柱礎等均為宋以前物。”二是趙孟頫在大雄寶殿提寫的抱柱聯:梵宮敕建梁朝推甫里禪林第一,羅漢溯源惠之為江南佛像無雙。

第一位質疑羅漢像不是唐代作品的是大村西崖,他在其著作中如是說:“通過對保圣寺大殿斗拱、挑檐、柱礎等建筑構造的考察,認為這些迥異于唐制,而均符合于北宋李誡所著的《營造法式》,因而斷定寺實為北宋初期在廢寺基礎上重建的,那么寺內就不應有唐人塑像;此外,十六羅漢之數始于唐末五代的禪宗。入宋之后羅漢圖像盛行,在《彌勒下生經》之四大聲聞中,加入迦葉與君屠缽嘆二尊,或迦葉與《法住記》作者難提密多羅(即慶友尊者)二尊,遂成十八羅漢。”這段話表明大村對羅漢像的質疑出于大殿遺留的建筑構造和物件,以及羅漢像數量在宋代之后才形成十八尊的形制。筆者認為,宋代興建的大殿一種可能如大村所講,但還有一種可能就是宋人并非建造新的大殿,而是對唐代建造的大殿給予部分修繕,且修繕時保留了大殿主梁柱和東西兩壁的壁塑和羅漢像。若如此,壁塑的創作年代與大殿于宋代修繕在時間節點上就沒有重合點。

至于羅漢像在宋之前尚未形成十八尊這一點也不難解釋。楊惠之與唐代開元年間創作的羅漢像或許并非十八尊,亦或是十六尊等,這并不妨礙宋代塑工為適應時代風尚另增塑了兩尊羅漢像的可能性。如壁塑里的所有羅漢都能保存至今,按宋代通常增補的兩尊羅漢像——迦葉和慶友尊者查詢即可得知答案,遺憾的是由于大殿垮塌和塑像的破損,在尚存的九尊中已看不到迦葉和慶友尊者的塑像。這大概也是大村西崖對羅漢像是否是唐代既質疑又未下結論的原因吧。而且大村西崖質疑羅漢像不是唐代這一點也與他斷定壁塑出于唐代自相矛盾,因為壁塑與羅漢像是一個整體,豈有唐人只塑山石云海,預留好放置羅漢的位置讓后人去補塑之理乎?

除大村西崖外,質疑羅漢像不是唐代作品的還有著名古建筑園林藝術學家陳從周。他在考察保圣寺后在《文物參考資料》第八期發表《甪直保圣寺天王殿》,認為塑像并非唐塑,而出于北宋人之手,認為“至于塑像相傳為唐楊惠之塑,實多疑點,以管見所及證以山東長清靈巖寺宋塑,及四川重慶北溫泉宋摩崖,幾如同出一臼,大約出于宋人之手。”從他的質疑看,主要來自將保圣寺羅漢像與山東省濟南市長青區靈巖寺宋塑和重慶北溫泉宋摩崖的對比,他先認為三者相近,進而認定保圣寺羅漢像也出于宋代,這點在理論上站不住。因為,只要把山東省濟南市長青區靈巖寺羅漢像與保圣寺羅漢像在形制、塑造手法、表現風格、人物面部塑造、動態變化和衣紋處理做一比較,很容易分辨出兩者的不同。至于陳從周提到的重慶北溫泉宋代摩崖,筆者查詢相關資料所提摩崖應是清代,即便確是宋代摩崖,它與保圣寺羅漢像在材質、工藝和藝術風格方面也都無相近之處,也不適合作為比對的參照系。

濟南市長青區靈巖寺千佛殿宋(32尊)明(8尊)彩塑羅漢像

濟南市長青區靈巖寺千佛殿宋(32尊)明(8尊)彩塑羅漢像

濟南市長青區靈巖寺千佛殿彩塑羅漢像

濟南市長青區靈巖寺千佛殿彩塑羅漢像

濟南市長青區靈巖寺千佛殿彩塑羅漢像

濟南市長青區靈巖寺千佛殿彩塑羅漢像

重慶北溫泉清代摩崖石刻

重慶北溫泉清代摩崖石刻

至于顧頡剛晚年對自己早期觀點的反轉,認為保圣寺羅漢像并非出自唐代楊惠之之手,楊惠之不是蘇州人,也未曾到過蘇州的幾點質疑,筆者認為都需要具體的史料或新的考古發現來印證,目前只能作為學術研究的參考意見。(顧頡剛的兩則表述附后,以供參閱。)

綜上所述,關于1961年公布全國重點文物保護單位時將保圣寺壁塑羅漢像暫定為北宋,筆者認為應改為唐代(開元年間)的理由如下:

一、《吳縣志》中有明確記載:“甪直保圣寺釋迦牟尼脅持阿難、迦葉及十八尊羅漢塑像,為圣手楊惠之所摹。”作為專門記載一個縣的歷史、地理、風俗、人物、文教、物產等方面內容的志書,《吳縣志》具有重要的史料價值和真實性。

二、據史料記載,楊惠之是吳郡(今蘇州)香山人,創作活動在唐開元(公元713年—公元741年)年間,他擅塑羅漢像,開創了將羅漢像放置于山石背景中的壁塑形式。這表明楊惠之曾居住的香山距甪直保圣寺只有一百多華里,加之水陸交通便利,到保圣寺制作壁塑和羅漢像有天時地理之條件,而壁塑和羅漢像的組合形式也印證了楊惠之的技藝所長。

三、1918年秋,顧頡剛到甪直保圣寺在大雄寶殿外看到懸掛的元代趙孟頫撰書對聯,上面明確寫著:梵宮敕建梁朝推甫里禪林第一,羅漢溯源惠之為江南佛像無雙。后來顧頡剛在《陳從周”甪直閑吟圖“題記》中又再次記述。

四、從保圣寺古物館壁塑的藝術形式和造型語言方面分析,它與相近的蘇州東山紫金庵宋代壁塑和西安藍田水陸庵壁塑等制作的壁塑都不同,有著鮮明的藝術特色,山石云水團塊凸起,有厚重感和強烈的視覺沖擊力,在制造突出的團塊同時構造出多處富有變化宛如洞窟一樣的凹進形,為形態各異的羅漢像預設出特定的陳放空間與環境。這種大膽新穎的巧構和置陳布勢與北宋及之后的山水壁塑以多層重疊的造型,追求精巧、輕盈的塑造方式完全不同,展現了楊惠之作為”塑圣“的高超技藝。

相傳出自于南宋民間雕塑名匠雷潮夫婦之手的蘇州市吳中區東山鎮紫金庵羅漢堂壁塑

相傳出自于南宋民間雕塑名匠雷潮夫婦之手的蘇州市吳中區東山鎮紫金庵羅漢堂壁塑

相傳出自于南宋民間雕塑名匠雷潮夫婦之手的蘇州市吳中區東山鎮紫金庵羅漢堂羅漢塑像

相傳出自于南宋民間雕塑名匠雷潮夫婦之手的蘇州市吳中區東山鎮紫金庵羅漢堂羅漢塑像

西安市藍田縣水陸庵明代壁塑

西安市藍田縣水陸庵明代壁塑

五、目前遺留的九尊羅漢像雖然多有破損,表面色彩在歷史上也曾多次被重新粉飾,但包括人物形象、神情動態和服飾衣紋等基本塑型仍保留著原貌,并非1961年作為全國文物保護單位時個別專家所講的”與盛唐豐滿瑰麗不符,更接近北宋寫實傳神。“因為蘇州在地理位置上與都城長安和洛陽相距很遠,盛唐興起的藝術風尚需要多久才能傳到蘇州實難確定,況且制作羅漢像只是極少數工匠之事,傳播到蘇州的概率必然會很小;再者,即使是盛唐藝術風格從長安或洛陽傳到蘇州,在與當地藝術風尚和人文風俗交融后也會有多種變數。因而單純拿盛唐藝術風尚來審視位于江南蘇州甪直古鎮制作的作品,概而統之地尋求藝術一致性顯然不具有說服力。其三,以羅漢像接近北宋寫實傳神作為論據而將壁塑和羅漢像暫定為北宋,其說法過于牽強。

以上文獻引證和藝術分析僅供相關部門參考,希望將保圣寺古物館壁塑羅漢像這一經典之作的創作年代再次論證,從目前的”暫定北宋“改為:唐代開元年間。回歸歷史,溯本清源,為作者楊惠之正名。

胥建國,中國工藝美術學會彩塑藝術專業委員會名譽主任、清華美院博士生導師 。吳冠中藝術研究中心研究員,《學院雕塑》副主編。曾任中央工藝美術學院雕塑教研室主任,清華大學藝術與科學研究中心(辦)主任,首屆中國美術家協會雕塑藝術委員會委員。