研究 | 方李莉:語境跨越——藝術人類學研究范式的更新與發展

然而,這種研究視角和范式自20世紀90年代以來發生了重大變化,主要體現在:第一,全球化背景下,作為人類學考察對象的土著社會發生了很大變化,正在朝脫離傳統的方向發展,當代人類學家難以找到前輩所界定的研究主題,而且文化的時空邊界日益模糊,傳統語境發生漂移;第二,土著社會的藝術品開始通過旅游業沖破原有文化空間,日益融入全球經濟并由此轉化為流動的“物”或“符號”;第三,一些土著藝術家在尋求獲得“當代藝術家”身份的過程中被牽扯進膨脹的國際藝術市場,他們曾被“部落或原始藝術”所掩蓋的群體身份得以重新塑造;第四,當代藝術開始從挪用土著藝術形式轉向挪用土著藝術形式背后的文化意義,在兩種藝術的碰撞過程中,土著藝術發生了根本性變化。

這些變化使原本存在于具體語境中的藝術逐漸脫離單一語境,進入跨越多個空間的復雜語境。藝術品也不再是靜態的、固定在某一空間中的“物”,而通過市場跨越時空,進入動態語境。于是,人類學家發現其研究對象不再是靜態的“物”,而是能不斷穿越多個時空的、生命的“行動者”。

早期人類學家從世界各地土著部落收集來的藝術品,一般都作為文物被陳列在歐美國家各大博物館中,用以體現人類生活的“過去式”。但在全球化背景下,在發達國家與第三、第四世界(土著社會)國家的政治、文化關系中,藝術在象征意義和經濟方面的重要性開始提升,土著藝術由此獲得了新發展動力,并進入文化互動與價值交換領域,成為“一種宣示文化身份的手段”。在此過程中,不僅土著民族觀念發生了變化,關涉事物認知的西方分類法也發生了變化,土著藝術品因此兼具了過去式和現代式的意味。將土著藝術品向本土以外銷售的行為,對藝術品在本土語境中的意義產生了影響,也為其提供了將自身整合到更廣泛的世界體系中的手段。同時,西方對手工制品進行分類的標準也在發生改變,人們開始將手工制品從民族志博物館移入美術館。

手工制品從博物館到美術館的轉移是一種“跨語境”表達,它意味著土著藝術家不僅為繼承傳統制作“物品”,而且也為美術館和更大的藝術市場制作“物品”——這些物品在博物館里更容易被看作“有用的”或“有象征意義的”東西,但進入美術館以后,這些物品開始被看作有審美價值的藝術品。此外,第三和第四世界國家的民眾也越來越多地接觸到主流藝術和藝術材料,很多土著藝術家還進入藝術學院接受(西方)藝術史教育,開始有了“原創性、藝術自由和個體原創性”的思想負擔。土著藝術和主流(歐美)藝術之間的隔絕狀態正在被打破,許多土著藝術家的作品開始借鑒都市藝術類型。

由于土著藝術代表的是自身文化,所以土著藝術家所制作的藝術品中如果包含非本土性的內容、圖案,或擁有非本土性的名字,就可能遭到市場的批評和拒絕。這其實和中國非物質文化遺產(以下簡稱“非遺”)傳承人的境遇相似。在中國,很多非遺傳承人的手藝和表演也在逐漸進入都市主流藝術市場,或進入美術館參與展覽。人類學家弗雷德·R. 邁爾斯(Fred R. Myers)曾做過相關研究,他考察了澳大利亞中部賓土比藝術從生產到進入都市藝術最高殿堂進行展覽所涉及的一系列完整事件和交易活動,并對全球化語境下的當代土著藝術進行分析,在此基礎上他指出,土著藝術家為都市世界創作了“有明確目的的藝術”,但在展覽過程中,藝術史家和藝術評論家承擔了將藝術的真實意義傳遞給觀眾的任務;而人類學家因對土著藝術家及其藝術生產的社會環境與材料都極為諳熟,則擔當了中間人的角色。這些藝術實踐及相關批評形式不僅是土著藝術家參與當代藝術的方式,也是土著藝術家用來傳播和“維持自身在世界上存在”的方式。

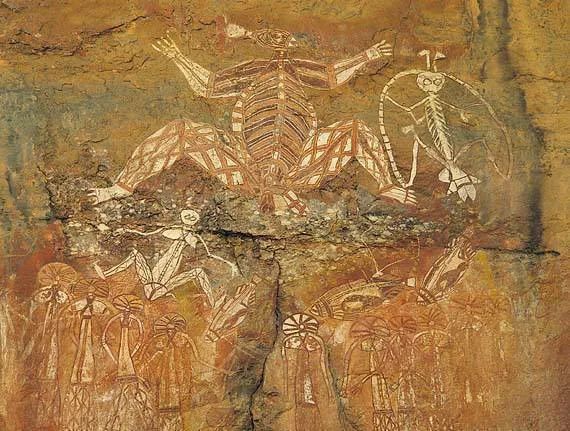

澳大利亞卡卡杜國家公園巖畫

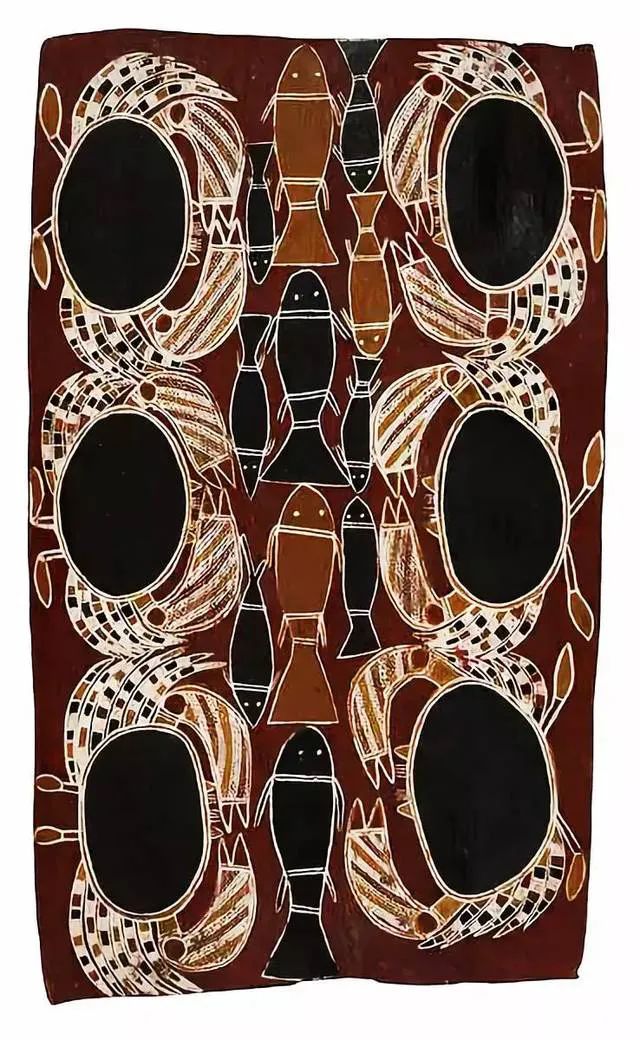

澳大利亞卡卡杜國家公園巖畫 進入美術館展覽的澳大利亞土著藝術家尼伊皮·沃德作品《卡瑞里瓦拉吃帢樸帢樸的水蛇》(1991)

進入美術館展覽的澳大利亞土著藝術家尼伊皮·沃德作品《卡瑞里瓦拉吃帢樸帢樸的水蛇》(1991)

跨越語境的土著藝術品,主要為迎合來自土著社會之外的欣賞和消費而創作。當土著藝術品被“改頭換面”進入國家與國際市場時,代理人或貿易代理人總是試圖讓土著藝術家們在其作品上署名。這些現象不僅發生在西方,在中國也是如此,如景德鎮的陶瓷工匠、宜興的紫砂工匠都開始在自己的作品上署名,并以藝術家的身份參加各種國內、國際藝術展。

面向市場的藝術品包羅萬象,既有表現地方特色的過渡性、商業性旅游紀念品,也有非商業性的獵奇藝術表現形式,有的甚至與原創文化、與傳統族群藝術沒有任何關系。面向市場的藝術品,一方面在形式、內容、功能及方法上與傳統類型有顯著區別;另一方面也不同于那些相對于日益“文明化”而顯得“更本土的”藝術品生產所生成的藝術品,它一般被稱為本土傳統的衍生品。

面向市場的衍生品,在工業化和全球化的語境中,從制作材料、技巧到其所包含的審美觀念,都與傳統土著藝術有很大區別:首先,衍生品制作會采用工業社會的新材料或技巧,并以新方式滿足不同市場的需要;其次,一些本土雕刻和建筑雖然僅為當地族群社區服務,但卻往往是由受政府資助的大學或藝術研究機構的藝術家們運用金屬工具及現代繪畫工藝制作而成,這種藝術形式除具有本土特征外,也常常具有都市象征意味,并表現出一種對二者的融合。與流行藝術品的融合以及對具有學院式與階層化“文明”特征的外來藝術傳統的復制,改變了本土文化和藝術符號。

畢加索,《亞威農少女》(1907)

畢加索,《亞威農少女》(1907)這里要強調的是,20世紀90年代后的挪用與20世紀初的挪用有很大區別。后者以畢加索為代表的現代主義對土著藝術的挪用主要側重于對形式的挪用,而前者即當代藝術對土著藝術的挪用更多是從文化意義上入手的。

從文化意義入手的挪用是將某物從一個語境中挪出來放到另一個語境中,其重心是學習意義和改造形式。克勞斯由此提出了“軟原始主義者”和“硬原始主義者”之分:“軟原始主義者”是指受本土文化形式和符號——即林恩·庫克(Lynne Cooke)所說的“表面視覺形象”啟發的人;“硬原始主義者”則參與本土儀式再造,以更為個人化的方式呈現本土藝術,他們對文化語境有更大興趣。據此觀點,20世紀初現代主義藝術對原始藝術的挪用屬于“軟原始主義”,而當代藝術挪用大都屬于“硬原始主義”。人類學者認為,“硬原始主義者”的典型代表是約瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys),他常把自己的作品與薩滿相提并論,認為自己的藝術實踐與薩滿活動類似,他因此將自己的作品稱為“社會雕塑”。

20世紀末以來,對土著藝術的挪用,更多涉及的是對儀式的挪用,大量的行為藝術由此產生。儀式研究是人類學的重要任務,愛彌爾·涂爾干(Émile Durkheim)、A. R. 拉德克里夫-布朗(A. R. Radcliffe-Brown)及另一些人類學家,對闡明儀式過程做了奠基性工作。維克多·特納(Victor Turner)對儀式的象征性做了杰出研究,他和理查德·謝克納(Richard Schechner)以本土儀式和非西方戲劇為基礎,提出了表演理論。尤金尼奧·巴爾巴(Eugenio Barba)提出了所謂“戲劇人類學”并倡導基于非西方戲劇和表演的戲劇實踐。當代藝術家在進行藝術挪用時,也非常重視用人類學理論來解釋自己的作品——這為人類學家與藝術家合作提供了契機。

藝術家通過儀式挪用進行藝術創作時,更多關注的是儀式過程中的創造性。“皮爾斯河”(The River Pierce)是這方面的典型案例——1990年耶穌受難日當天,藝術家、藝術批評家和當地居民沿著德克薩斯和墨西哥邊境一條虛構的神圣之路舉行游行活動。阿爾弗雷多·波蒂略(Alfredo Portillos)和約瑟·貝迪亞(Jose Bedia)等藝術家則將藝術界的空間(博物館、美術館)轉化為儀式空間或宗教空間,從某種意義上講,這也是一種語境的流動和跨越。

對于土著社會或第三世界國家的藝術家來說,“挪用”延伸并拓展了他們的原作,并為其注入了新意義,由此他們將挪用視為構建新身份的一種策略。中國的非遺傳承人作為本土藝術傳承者和表演者,也在與當代藝術家的合作中(邱志杰、譚盾、譚維維等藝術家的作品都有非遺傳承人參與)重新定義了自己的身份。

邱志杰策展“第57屆威尼斯雙年展中國館”非遺傳承人汪天穩與鄔建安合作《七座山》皮影之《花果山》

邱志杰策展“第57屆威尼斯雙年展中國館”非遺傳承人汪天穩與鄔建安合作《七座山》皮影之《花果山》

邱志杰策展“第57屆威尼斯雙年展中國館”非遺傳承人汪天穩與鄔建安合作《七座山》皮影之《鐘南山》

邱志杰策展“第57屆威尼斯雙年展中國館”非遺傳承人汪天穩與鄔建安合作《七座山》皮影之《鐘南山》愷撒·帕特諾斯托(César Paternosto)認為藝術家通過挪用超越了不同文化和不同歷史時期,并由此重新找到意義,重新創造意義。正是在這個意義上,挪用成為文化差異的中介,有效地影響了藝術家和人類學家的工作,這二者都將挪用視為一種創新性技術,盡管不同個體所選取的挪用策略存在差異,但挪用的基本特征是一致的。

藝術人類學之所以能夠與藝術史合作,與物質文化人類學的研究有關,因為物質文化具有跨學科性的研究對象,其能跨越人類學、考古學和藝術史,涵蓋所有類型的人工制品。許多古代物品對于今天而言也是藝術品,但大多是語境中的藝術品,與現代社會的純藝術品相比較,它們通常具有多種功能并能服務于更多樣的目的,對這類藝術品的分析需要在物質文化的社會整體語境中進行。人們由此認識到,藝術是社會中一種有意味的“物”,藝術創作則是有意識的人類行為方式,因此只能在人類社會各種關系及語境中對其進行理解。

受西方藝術哲學中“美的藝術”“審美無功利”等觀念影響,西方藝術博物館和藝術史家長期以來忽視非西方語境中的藝術,這造成了具有自律性的藝術品與其生產語境及藝術家意圖等要素的分離,后果是藝術史家未能將藝術品置于其所產生的語境中進行整體研究。大衛·弗里德伯格(David Freedberg)指出:“任何藝術史都不能對因忽視這些廣泛建構起來的圖像史而造成的后果負責。”正因如此,藝術史研究者日漸認識到有必要將對藝術品的研究納入更廣闊的范疇和語境中,而不應將其孤立在社會語境之外。

在對物質文化的研究中,關于日常物品的生活史已成為學界的中心議題。有人提出:“在物品的流通過程中語境發生著改變,而每一次語境的改變就意味著物品意義和價值的轉換。人們很快認識到,這一推理方法能夠很好地應用于那些從西方以外的殖民地傳到歐美國家的物品的文化傳記。”這里有三組問題值得注意:第一組問題“集中于具體語境中的作品力量、含義和意味”;第二組問題“關注作品的歷史軌跡,它們是如何形成的,以及在它們的制作過程中包含的技巧和認知過程是什么”;第三組問題是這些作品是如何從其原產地來到西方大都市的不同空間場所的,及其在穿越不同語境過程中如何產生更多價值和意義的。

有學者認為,如果人類學家希望藝術概念在其研究中有用、有效或有關,那么他們必須使用跨文化和跨時間的范疇,而這一范疇要與任何特殊社會中的藝術觀念保持對話性距離。這一觀點也適用于考古學和藝術史。藝術史家的重要工作之一就是探尋藝術生產的最初語境,而這正是藝術史家與人類學家的共同語言。對藝術形式的解釋促使人類學家回望過去,追溯圖樣、技巧以及原料的歷史,而這反過來為動態的和歷史的視角提供了證據,也促使藝術史家在更加整體的語境中尋找新的研究意義。霍華德·墨菲(Howard Morphy)因此提出了“藝術即證據”的觀點,他指出:“在許多社會中,藝術與價值創造過程是一個整體。藝術應該成為一種證據資源,也應成為交流價值、知識和跨文化觀念的一個媒介。”從這個角度來講,考古學家的研究也需要重建闡釋語境,從而將藝術品與行為語境重新聯系起來。可見,藝術人類學語境使藝術人類學家與藝術史家、考古學家有了更大的合作可能。

墨菲通過討論藝術人類學與物質文化的關系,看到了藝術人類學在語境和跨語境中研究藝術的優勢,因此斷言藝術人類學研究已進入一個令人振奮的歷史時期。喬治·E. 馬庫斯(George E. Marcus,又譯喬治·E. 馬爾庫斯)和邁爾斯則從藝術人類學與當代藝術的合作中,看到了藝術人類學令人振奮的新發展前景,進而指出人類學在形成對藝術界的認知觀點時需跨越一個特殊界限,即藝術寫作。只有真正觸及藝術寫作,藝術人類學研究才能進入藝術核心領域。也就是說,人類學過去的藝術研究處于邊緣位置,而這種狀況正在得到改善,因為在當代文化生活中,藝術逐漸成為敘述差異性、賦予行為和思想以意義的主要文化生產場地。與此同時,人類學也開始將藝術研究視為其在文化知識生產中的重要內容,正因如此,學者們意識到需要重新理解人類學與藝術,“并在它們之間建立新的聯系”。這種新聯系促使藝術人類學家從以往對藝術做外圍研究轉向對藝術做內部研究,他們不僅參與藝術寫作,還參與藝術創作,一些藝術人類學家還經常擔任策展人、藝術批評家等。

“藝術界”一詞最初由美國社會學家加里·貝克爾(Gary Becker)提出,他想借此表達:“所有的藝術工作,就像所有的人類活動一樣,包括了一批人,通常是一大批人的共同活動。通過他們的合作,我們最終看到或聽到的藝術品形成并且延續下去。”人類學家則傾向于把“藝術界”看作“現代藝術界”——始于現代主義誕生之初、以西方美術為中心的當代傳統,是一個正在經歷巨變的藝術市場。隨著全球化的加速、旅游業的發展以及世界藝術貿易的日益增長,“藝術界”也出現了新現象,那就是在一個包含了藝術家、經紀人、畫廊、媒體等力量的完整體系中,出現了土著藝術家的身影,土著藝術家被牽扯進膨脹的國際化藝術市場中,他們“曾被‘部落或原始藝術’掩蓋的群體身份得以重新塑造”。人類學家將這種新現象定義為“后現代藝術界”,在這里,土著藝術與當代藝術相遇,人類學家與當代藝術家相遇。在這樣的相遇中,不僅土著藝術家被牽扯進國際化藝術市場,當代藝術家也開始從人類學民族志中尋找創作靈感,人類學家則開始參與藝術策展和藝術寫作。

土著藝術之樹皮畫《螃蟹》(1965)

土著藝術之樹皮畫《螃蟹》(1965)

馬庫斯的主張讓我們看到,藝術人類學研究不僅在幫助當代藝術重新定位自己的創作方向,藝術人類學者也在參與當代藝術創作,并由此重新定位傳統民族志的寫作方式和寫作目標。于是,有學者提出人類學應更多地使用視覺材料——這一觀念目前已得到充分發展。比如阿曼達·萊文茲(Amanda Ravetz)強調視覺人類學中實驗的重要性,他還認為視覺人類學家應和藝術家合作,“藝術和其他基于圖像的實踐活動的新交融,為人類學想象的拓展提供了大量機會。想象并不預示著虛假,相反,它是民族志工作的必要部分”。

以民族志為基礎的人類學研究,主要關注和探討在社會整體語境中對藝術品進行理解的問題。在此過程中,人類學家也關注對藝術觀念的研究,認為藝術觀念對于人類學家的最大用處在于,“它就像一面旗幟,對物品的可能類型進行了標識”。安娜·格雷姆肖(Anna Grimshaw)甚至認為藝術和人類學是類似的實踐活動,她致力于將民族志調查和藝術實踐結合在一起,并與萊文茲以曼徹斯特大學的格拉納達視覺人類學中心為基地,將“使人類學可視化”這一概念用于考察基于圖像開展調查的可能性,同時他們與藝術家、作家、攝影家及電影制作人合作記述人類學實驗,有意識地改變理論視角。通過合作,一些藝術家開始成為準人類學家,而一些人類學家也開始成為準藝術家。格雷姆肖還指出“人類學家對現有傳統并沒有多少超越”,“人類學、藝術和其他視覺性的形式已被邊緣化,受到了以文本為中心的學科的擠壓”。格雷姆肖確信“存在重要的視覺民族志實驗案例,他認為藝術和人類學之間的合作,以及藝術史和人類學之間的合作,應該成為主流學科方法的一部分”。同樣,大衛·麥克道格爾(David MacDougall)也認為人類學對審美實踐的運用還很不夠,需要引入一種新方法論。馬庫斯也非常關心人類學家與藝術家的合作,在他看來,藝術家與人類學家“合作、共同寫作以及‘對話’等觀念,代表了20世紀80年代的趨勢”。

人類學運用藝術元素,可能會進一步動搖它本就不穩固的科學基礎,那么人類學將會剩下什么?伊萬·布雷迪(Ivan Brady)提供了一種解決方案,他將人類學界定為“藝術化的科學”(artful science),因為它介于藝術和科學之間。布雷迪認為:“藝術和科學之間的區別很難劃定,因為價值和事實、真和美、真實和虛構以及主觀和客觀之間的清晰界線再也不是一成不變了。”這樣一來,在后現代藝術界中,不僅土著藝術和當代藝術發生了交融,人類學家和藝術家的“作品”也發生了交融,人類學的民族志具有了藝術意味,而許多藝術作品創作之初就采用了民族志的表達方式。

安迪·沃霍爾,《布里洛盒子》(1964)

安迪·沃霍爾,《布里洛盒子》(1964)綜上所述,當代的藝術人類學研究正在發生革命性的變化,這些變化帶來了兩方面的影響:一方面,推動了人類學的發展。傳統藝術人類學的研究對象是語境中的藝術,這樣的藝術常常存在于一個具體的社會空間中,因此藝術人類學者習慣采用社區研究即微型社會研究法,聚焦社區內部結構和網絡關系。但是,當許多土著藝術品隨著開放的市場和各種藝術展、儀式活動等走出傳統語境,流入不同的語境中時,以往的社區研究法就需要被調整為線索研究法或多點研究法。線索研究不再以語境為中心,而是以作品的流動為線索進行觀察,并分析其在不同語境中的價值呈現,及其所形成的社會結構與網絡關系——這也為人類學研究提供了一個新方法論乃至新的研究范式。同時,藝術人類學研究也為人類學理解藝術創造過程和創造行為提供了路徑,有助于提升人類學研究社會和文化的洞察力,了解人類認知體系——人們如何將日常生活概念化、如何構造世界的形象等,同時也為如何創造語境——“禮儀行為發生的框架,政治工作和隨之產生的王權的舞臺”等方面的研究提供了一個重要視角。正因如此,藝術人類學正由一門人類學家較少問津的學科轉變為人類學研究的一大中心。

另一方面,促使藝術學研究發生革命性的變化。藝術人類學將藝術置于其社會語境中,通過闡明語境——是本土的還是全球的,人類學的“文化相對主義”拓展了藝術的概念。另外,當代西方藝術實踐的潮流對傳統西方美學定義的標準提出挑戰,而藝術人類學的研究則與其達成某種共識,藝術人類學因此在西方藝術世界的論述中,包括在藝術史和藝術考古論述中都發揮了重要作用;同時,藝術人類學通過研究藝術家工作室、商業畫廊、藝術博物館或私人收藏品中的作品流程,參與了西方藝術實踐民族志的開發工作以及復雜的藝術世界多點民族志的開發工作。藝術人類學由此開拓了藝術學理論和藝術史包括當代藝術實踐的新視野,并促進新的藝術學理論的再建構。同時,它對當代藝術實踐的參與也激活了人與人、人與物之間的關系,對藝術史范疇和藝術實驗范疇的拓展發揮著積極作用。

本文系國家社科基金藝術學重大項目“中國藝術人類學的理論與實踐研究”(項目批準號:21ZD10)階段性成果。

作者

方李莉:東南大學藝術學院特聘首席教授,博導,東南大學藝術人類學與社會學研究所所長