研究 | 謝震:從漢代元始年漆器款識的行文方式看“㳉工”的職性(二)

二、“㳉”及“㳉工”的職性

現代學者對于“㳉”字的主要疑惑,是元始年工官款識銘文中“ 工”兩字出現在了“畫工”之 后“清工”之前。如果我們暫時撇開對“工”兩 字按“主管蔭室之工人”解,對應現代傳承的漆器制造傳統工藝流程,“畫工”之后如果再出現一個 “工”,屬水又從月的,其性質確實就很難定位。接觸過傳統描飾類漆器工藝的人都知道,畫工是所有 描漆漆器制造工藝的最后一道工序,在其后再來一個“工”是沒有工序可以與之對應的。然而,就前后兩種款識來看,無論是早期遣冊木牘或元始年工官款識銘文,“㳉”或者“㳉工”都是不可或缺的一道重要漆器制造程序。那么,為什么前面是‘漆、㳉 、畫’而后面又變為‘漆、畫、㳉’呢?

從這些款識所對應的漆器實物的制作工藝上看,即后世通稱的“描金”器物[10],其制造程序相對簡單明了,相關制造方法中的主要程序,古今亦無大的出入。因此,讀者若將銘文所記各職位按操作順序去對應相關職性,肯定不會有合適的結果,但倘若按上文對銘文行文的闡釋,那么,“㳉工”就是一個重要性在“清工”之上的職位。按漆器制造程序中的不可或缺性和銘文行文的簡明性兩方面要求來認識,如上所述,我們通過對元始年工官款識銘文中各相關職性的探討,這個尚存爭議的“㳉工”,無論從漆器規模化生產還是描飾漆器一般操作程序完整性的角度來考慮,在其所具有可能中,“對蔭室的掌控”都是所有未經刊列程序中最重要的一個大工序。按這一思路,我們試著回頭看看早期遣策木牘是如何安排“㳉”字的位置的。同時筆者作為一個傳統漆工藝實踐者,就現存于坊間的傳統漆器制造工藝程序作一些相關對應,權作一家之言。

(一)早期遣策木牘記載的“㳉”字和“蔭室”的可能關系

根據《云夢大墳頭一號漢墓》出土一組關于隨葬漆器記錄清單的遣策木牘,其年代相對較早。相對簡單的文字記錄,無論“髹㳉畫……”亦或“髹㳉……”,筆者認為都是按器物制造特征所作的作簡單明了的直接描述記錄。從字面來看,無論“髹㳉畫……”抑或“髹㳉……”,對于后面記錄的具體器物而言,都具有描述的特征,而“髹㳉畫”的三字的排列順序應當是最直接的順向制造工藝程序羅列,如此處的一例“髹㳉畫盂二”應當就是指“多遍髹涂、蔭干后彩繪的(兩個漆盂)”,用以和普通外護的簡單髹涂相區別,也就是作為漆器(此處專指藝術性較高的實用器)的一般正式記錄用行文,是由“漆”經“ 㳉”再到“畫”的復雜漆工藝程序的真正意義上的漆器。或者,因為當時漆器的制造分工沒有后來規模化生產之后那么嚴格,工序分類較粗,如系按屬性分類,一個工匠可以分管一個大類。比如說胎體制造完畢,接手的工匠將負責由灰、髹、上、研、清的所有工序,而漆的入蔭干燥因為是穿插于這些工序之間并重復操作次數最多,在空間上也具有單列特征,所以,就非常可能在一開始就將其單列為一個重要程序類別,以區別“髹”和“上”的系列。(同時筆者認為,也不排除另有一種可能,“㳉”字記錄的不可或缺,來自于古人對于漆干燥特性的不可掌控的神秘性所致。即便如目下的窨房如果不采用恒溫恒濕,所髹涂之漆依然會因為一些極不明顯的原因,如放置的位置,結膜過程中關鍵氧化時段溫濕度的微差變化,致使出現的漆“僵”,而且這種漆“僵”就算延時干燥了,一則顯色不對,主要是漆膜軟化,無法研磨,都會令古人對漆起相應的神秘感,這種神秘感在現代的大漆制作者內心依然或多或少地存在,最典型的表現就是任何一位成熟漆工,上涂后的一段時間內有等漆“試干”的習慣,然后才是離開工作區域;或者每天進作坊的第一件事就是察看蔭房內漆膜的干燥情況,而不象化學漆漆工那樣拿來就磨,不存在絲毫“懸念”。筆者認為,這就是由對漆“能干與否”的未知的神秘感驅使的。)而對“畫工”裝飾完畢的漆器的入蔭處理,應當也是“ 工”的職責范圍。如是,遣策木牘在做特征描述的時候,就簡練地以連續而最具特征的三個工序作相應表述了。先“髹”后“㳉 ”再“畫”,這三道工序既是所有描飾類漆器工序的最緊要、最具特征的程序,這一點可以在現存的漆作坊通行工藝流程中得到印證。如此,前167年左右的那部分年代較早的描漆器物,按如上觀點,在真正意義上的官作漆器體制尚未確立的前提下,上層貴族所使用的漆器由坊間擇優供給,可能以賦稅的方式作漆器產品的專門提供,直至后來(元始年前后)形成專門的類似明代果園廠漆器的“官作”或“搭髹”制度。

(二)在“官器”制造體系下的“㳉工”和“蔭室”的可能關系

王仲殊先生列有《元始三年至四年廣漢郡工官工人名字表》《元始三年至四年蜀郡西工工人官員名字表》[11],從這些紀錄匯總中可以得到一個信息,至晚在公元前后,正式由官員督辦的漆器供給體制應該已經確立。此一時期漆器的使用,從出土墓葬的等級來看,已遍及一般貴族和有購買力人群,因為漆作為涂料有輕便防水等優良特點,隨著時間的演進,必將廣泛影響到實用器物的制造,使用者對此趨之若鶩,情況應該很可能類似于后來的瓷器。除了一些制造極其華美的奢侈品,一般日用漆器應該已不是非常希有的罕物(這一點因為相對薄葬的平民墓葬的發現缺失,無法明確得知,而現在所能見到保存較好的漢代一般貴族墓葬,漆器用品往往是其中的陪葬大類),漢的厚葬之風盛行,使用漆器成為時尚,和后期瓷器燒造的規范化一樣,“官器”將有別于一般民用器,走上專設官員督造之路,以掌控漆器的制造質量以及合乎禮儀制度,其中也不乏將如瓷器燒造般的“(官)搭(民)髹”作為為一種補充制造制度。如此漆器一旦有官府派員督造,便會出現相應的督造責任,于是各級督造責任官員出現在相應的器物銘文上就變得理所應當,以便出了事故層層糾辦,而各級制造程序者的名字也必須逐個登記,以備事后查驗,于是,重要的相關工作人員都一一在冊。

常規的漆器制造,如果生產不上規模,江漢地區一年大約僅會有四分之一的時間漆不能在自然條件(不設專門蔭室)下干燥,至多半年是需要用蔭房調節溫濕度,再在高溫季節調節濕度就能生產(也就是潑潑水)。如果生產一旦上規模,訂貨數量大,分工又細,習慣上漆工不管蔭房的話,那管蔭房的工人就不能少了。因此,以兩漢的漆器制造規模,這個管蔭房內的上涂后漆器的工人,按筆者認為,除了具有統籌安排大量的已髹涂漆器的擺放,還有很重要的職能,就是防止圓形器物因為漆未干前產生漆面流掛,從而需要調節位置以防止該情況發生的專門工人。對比現代日、韓的標準漆器蔭房,除了恒溫恒濕的功能之外,還有一個重要的功能就是,上涂完的圓形漆器,一般都要放在緩慢自動旋轉360度的蔭房內架子上旋轉待干,這樣直接避免漆因為直立面的靜止而導致的漆面流掛。筆者認為,兩漢漆器眾多的圓形器皿,甚少讓我們看到漆面流掛痕,應該就和專設了這個職位有很大關系。當時沒有自動旋轉調節器,就算有手動的,必定也需要安排一個專門人員操作和關注漆面流掛情況以防止其發生的專門人員,同時,還有管理入蔭漆器在蔭室空間中的合理擺放以及及時的溫濕度調節等等,這樣就可以縮小漆工的操作范圍,保證上涂質量,另外防止同一作坊各漆工間因為入蔭擺放不合理造成對在蔭的已髹涂器物的誤傷。

“㳉工”在銘文中排在“畫工”之后,按照前文對元始年工官款識行文方式的認識,假定“㳉工”職性是“從事蔭干工序的工匠”的話,相對于前面諸工,若從藝、技合一的角度去衡量這一工種的重要性,“從事蔭干工序的工匠”顯然操作成分重而技藝成分少。而且,每一道髹、漆、畫、揩清之后,凡是用漆的程序都必須重復這一程序,這一工序較多“勞力”,不如畫工“勞心”,所以位置在“畫工”之后也有一定道理。

如上所述,關于這一時期的“㳉工”職性,我傾向于“從事蔭干工序的工匠”一說,也即從事調節“蔭房”溫濕度和管理統籌蔭房使用的的專門工人。

(三)關于“㳉工”的另一些問題

1.“㳉工”和“造工”

另,相關文章因為元始三年漆杯款識中“㳉工”和“造工”同為一個“宜”字,然而據此就推斷“造工”兼作“㳉工”,進而認為“‘㳉工’不是一個技術要求很高的工種”[3]。而在筆者看來,這一點恰可反證“㳉工”的重要性。首先我們不排除“㳉工”和“造工”為同名的兩個人,“造工”既由坊主或坊間人員充任,就不存在名諱的忌諱問題,因此也不必回避,兩同名人同在一款中出現也很正常;其次,即便真如文中所推測,“造工”兼作“㳉工”的事實存在,筆者認為恰恰是體現“㳉工”工序的重要性的一個佐證。首先,如果“㳉工”作為一個可有可無的工作性質存在的話,不必由督造的坊主來兼作,而可以直接由“髹工”、“上工”兼作,這樣后道工序(“㳉工”)由前道工序(“髹工”、“上工”)工人代為完成,兩者承前啟后,豈非既省工又省力的事?因此,后世的入蔭交由漆工在髹涂后一并操作,只是兩種工序的“順手合并”,不會給操作帶來不便,相反,當規模化操作在一定階段萎縮時,作坊為減輕成本,這也是極易出現的工序合并。其次,如果真是“造工”兼作“㳉工”,同時又反證了“造工”的價值,也進一步說明“造工”是由一個熟悉所有工序,并能在關鍵工序間掌握時間和質量的內行充任的,試想如果掌握蔭房的“㳉工”不能完全掌控干燥時間,漆就會因為被延時結膜而影響呈色、結膜硬度,甚者,延時干燥不當,會直接導致漆膜不結膜氧化,致完全不干,或者影響色漆(主要是朱漆)的正常發色(色漆受“蔭”的特點,主要是結膜時間越短,色漆發色越暗,時間越長發色越鮮艷,如果幾小時后表面的呈色和當初刷上去時一樣鮮艷,那就表示漆不會干了,也就是漆的氧化結膜過程停止了)。所以,對于色漆“入蔭”的溫室度控制,歷來是需要經驗作支撐的,打個比方,就像瓷器中的“釉里紅”發色,成敗就在上下20℃之間。如果這一系列精微的程序出了問題而引致返工,自然大大影響工期,這一步驟出了問題,最頭疼的還是漆坊坊主,也就是上文所推測的“經由此人之手制造”之人,連同那個天天看著等貨的“特派員”也會因此焦頭爛額。

2.“㳉”的字形比對補充

在本文的寫作過程中,反復研讀了相關學者集中發表在《湖南省博物館館刊》上的關于“㳉工”的研究文章,各家的結論都基于各自對“㳉”字字形字義的研究結果。本文的寫作,原擬在“漆膜干燥說”基礎上作一些關于漆工藝的補充探討,以此作為今后方家繼續研究時的參考,但在寫作臨近收尾的時候,忽然覺得“㳉”字的字形到底作何解?文章說了這么大半天,全在“㳉”字右邊從“月”的基礎上進行研究,那么,學術界一直爭論的字的右半邊到底是不是從“月”?

也巧,手邊正好有一部清代汪仁壽纂著求古齋版的《金石大字典》,按凡例所言:“所收……上自古籀下及璽印,凡倉史以還與所謂秦八漢六者……”其中所錄秦漢璽印文字甚多,于是,就資料作一些基本的字形比對,或者也可以對字形的認識有一些幫助。

因為文章是基于右邊從“月”的“㳉”字字形來進行職性研究的,所以,筆者下文所作的字形比對也將是針對“月”的。

表4 比對文字

1.卷十八36通“朝”〈孟鼎拓本〉 2.卷十六 6朝〈論語大澂〉 3.卷十六 6朝〈老子〉 4.卷十六 6朝〈盂鼎 · 古籀補 〉 5.卷 十一54 廟 〈虢季子白盤 · 古籀補〉 6.卷 十一54 廟 〈虢季子白盤 · 古籀補〉7.卷十一55 廟〈論語大澂〉

表5 漢漆器銘文

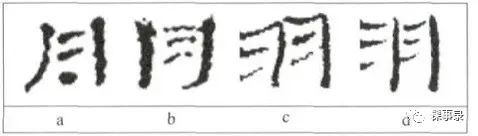

a.⻄漢早期帛書 b.⻄漢后期木簡 c. 各方髹㳉幸食杯一百 d.髹㳉幸食杯五十

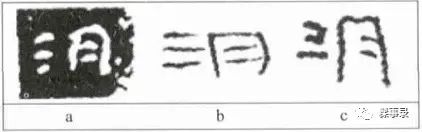

如圖4所示,a、b兩個字形采自《 與有關的秦漢漆器工藝問題》一文中的圖例[13],c、d兩個字形采自馬王堆一、三號漢墓竹簡遣策[6]。和由《金石大字典》收集的篆字組圖4相比,“朝”和“廟”字兩字皆從“月”,而且所之“月”的中間的“橫”變成了三點,是和左右兩豎分開的;而圖5的文字,確切地說,按隸書的寫法,中間三橫其實是被拖長了的三點,兩組文字的這種微差,依筆者見,顯然是由“篆〞意和“隸”意的行筆造成的。可見,圖5的一組文字應該是從“月”的。

與有關的秦漢漆器工藝問題》一文中的圖例[13],c、d兩個字形采自馬王堆一、三號漢墓竹簡遣策[6]。和由《金石大字典》收集的篆字組圖4相比,“朝”和“廟”字兩字皆從“月”,而且所之“月”的中間的“橫”變成了三點,是和左右兩豎分開的;而圖5的文字,確切地說,按隸書的寫法,中間三橫其實是被拖長了的三點,兩組文字的這種微差,依筆者見,顯然是由“篆〞意和“隸”意的行筆造成的。可見,圖5的一組文字應該是從“月”的。

表6 比對文字

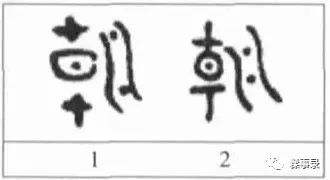

卷十六 6朝〈高伯產教 · 古籀補〉2.卷十六 6朝〈嫠鼎 · 古鑑〉

表7 漢漆器銘文

馬王堆一、三號漢墓竹簡遣策之[髹㳉幸食杯一百]

馬王堆一、三號漢菜竹簡遣策之[髹㳉幸食杯一百]中所書的㳉(圖7)是一個相對異化的字。在文獻中可以查到如圖6所示的兩個“朝”字,也就說明,“月”字是存在“兩豎兩點〞的字形書寫樣式的。

表8 比對文字

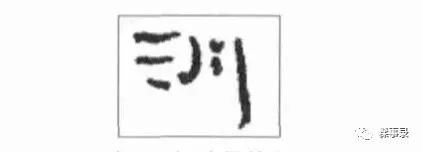

1.卷十五61 月〈古異錢月星金素〉2.卷十五61 月〈兄癸卣 · 嘯堂〉3.卷十五61 月〈鄦子鐘考古〉

表9 漢漆器銘文

a.馬王堆一、三號漢墓竹簡遣策之[髹㳉□檢一合盛稻食] b.馬王堆一、三號漢墓竹簡遣策之[髹㳉幸食杯五十]

相對于圖5“兩豎三點”的月字寫法,還有中間一點的寫法。筆者以此求證于《金石大字典》,發現原來月字從象形到符號化,如肉8所示,有一個明顯的流變過程,當演化為圖8的第三個字的寫法的時候,月字中間就成了一小橫,按“隸”意的行筆,如果月的篆書可以將 變成

變成 的樣子,那么,在隸書的書寫中將

的樣子,那么,在隸書的書寫中將 寫成

寫成 (圖9),也不會是手誤,況且漢隸的書寫也往往有簡省之于夸張的一面。

(圖9),也不會是手誤,況且漢隸的書寫也往往有簡省之于夸張的一面。

表10 比對文字

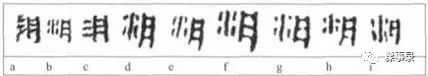

1.巻十六 6朝〈羆朝印〉2.券十六 6朝〈楊朝印〉3.卷十六 6朝〈朝璽十鐘〉4.卷四51 勝〈老子〉

5.卷四51 勝〈婁勝印十鐘〉6.卷四51 勝〈繆漢分韻〉7.卷十八51 滕毋害印〈繆漢分韻〉

8.卷十八51 滕〈滕毋害印十鍾〉9.卷四21凌云印信〈繆韻〉10.卷四21 〈凌定國印十鍾〉

表11 漢漆器銘文

a.西漢文帝時期竹簡 b.西漢前期竹簡 c.秦代竹簡 d.e.f.g.h.i.云夢西漢墓出土木方銘文

如圖11所列,兩邊出頭的 “月“ 字在簡牘和漆器銘文上,是出現得相對多的字形。a、b、c三字和后面云夢出的銘文書法幾乎沒多大差別,筆者借助《金石大字典》。也收集到了相關的月字偏旁(圖10),要說差別,也就是書寫規矩度的問題,因此,這種字形對“月”的認定,應該是沒有懸念的。

另有學者提出“㳉”。字為 字的觀點[13]。

字的觀點[13]。

圖12 比對文字

1.卷一29 丹〈說文解字篆韻譜〉2.卷一29 丹〈庚羆卣 · 古籀補〉3 .卷一29 丹〈繆漢兩韻〉

4.卷一29 丹〈漢善銅鏡金索〉5.卷一29 丹〈許丹私印〉6.卷一29 丹〈漢清明鑑 · 博古〉

7.卷一29 丹〈吳天紀磚二丹陽之丹千甓〉8.卷—29 丹〈吳天紀磚二丹陽之丹千甓〉

圖13 比對文字

1.卷三一10 青〈說文解字繁物譜〉2.卷三一10 青〈吳尊 · 古籀補〉3.卷三一10 青〈趙青丘印〉

4.卷三一10 青〈衛青印〉5.卷三一10 青〈齊臨淮王像碑篆額石索臨本〉6.卷二四21 胡〈胡戎私印 · 甘氏〉

7.卷二四21 胡〈公孫胡印 · 甘氏〉 8.卷二三 3精〈老子〉9.卷二三3 精〈論語大澂〉

10.卷四41 前〈樂浪蒯尉丞印 · 望益齋〉

還以《金石大字典》為據,圖12收集了早期的十個“丹”字篆書,同時圖13 也收集了“青”“胡”“精”三種、計有十個將“月”寫成類似手“丹”的文字,從表象上看來,這些字中間包含的“月”就是“丹",可以說沒有差別,可見的這兩字在篆書拼部首時,一部分“月"的寫法是可以通“丹”的,但若是反過來,筆者查遍整部《金石大字典》,卻并未發現“丹”可以通“月”的寫法。如是,西漢河平元年(前28年)漆盤刻銘的㳉字的右邊,按如上狀況,就應該也是從“月”的。

另外,還有一種“月”字兩橫懸空(圖15)的銘文文字寫法,筆者也找到了如圖14 的字形對應:

表14 比對文字

1.卷十五61 月〈漢信都食宮行鐙〉2.卷三一10 青〈漢青羊鐙 · 萃古〉 3. 卷二四24 胥〈斫胥賞印十鐘〉

表15 漢漆器銘文

a.東漢建武二十一年(公元45年)漆杯刻銘 b.西漢建平5年(前2年)漆盤刻銘 c.鴻嘉三年(前18年)漆盤刻銘

然而,令學者迷惑的還不完全是以上所羅列的“㳉”字字形,而是在作為研究對象的漢代銘文隸書的“月”字頭上多了一小撇(圖16)

表16 漢漆器銘文

a.東漢早期木簡 b.元始三年(公元3年) 漆杯刻銘之2 c.西漢元始三年(公元3年)漆杯刻銘之1

d.清鎮M15出土漆耳杯銘文 e.永州鷂子嶺M2漆盤銘文 f.清鎮M17出土漆耳杯銘文

同樣,我們在《金石大字典》上也收集到如下的“月” 和“肉” 字寫法:

1.卷二四18 肉〈汗簡〉2.卷十五61 月〈漢居攝墳壇石刻二月之月如此石索〉

3.卷十五61 月〈漢居攝墳壇石刻二月之月如此石索〉4. 卷十五33 明〈魏郛休碑篆額〉5. 卷十五33 明〈亦詔版獲古〉

圖17的第一個字為“肉”,2、3兩個字是“月”,4、5的“明”字從“月”,已經可以看出在象形的基礎上起了一些小變化。

1.卷四51 勝〈劉勝印〉2.卷四 51 勝〈繆漢兩韻〉3.卷四51 勝〈左勝之印士鐘〉

4.卷四41 前〈漢前將軍印金索〉5.卷二四 27脯〈邴脯印十六〉

從偏旁上看,圖18的1、2、3、4字皆從“舟”,5從“肉”,在篆書中的寫法成了有一撇小辮子類似于“舟”的形狀,這樣我們再來看看“舟”:

圖19 比對文字

1.卷二四 47舟〈石鼓文 · 天一閣本〉2.卷二四 47舟〈說文解字篆韻譜〉3.卷二四 47舟〈寶鼎 · 古鑑〉

4、5.卷二四47舟〈觚文 · 古鑑〉6.卷二四47丹〈大舟卿印 · 繆韻〉

如圖19的1-6的“舟” 字寫法,在眾多的“月”部字作為偏旁時也會出現,因此后來當文字“義符己經發展到并不表示意義范疇”(24)時,“—部分從‘舟’‘肉’‘月’的字都改成‘月’,這是結構的簡化。”[14]也是一種文字流變的必然結果。

原本從“月”從“舟”從“肉”的篆字,“這三個偏旁在隸書和楷書的這些字里都寫成一個偏旁了”、“在隸書和楷書里這些字都是從‘月’的”[14]。以筆者的看法,如圖5、7、9、15、16的書寫狀態,尤其像圖16的一系列寫法,這種隸書帶一小撒的“月”字的寫法,對應于圖17、18的“月”,在篆書的由“月”到“勝”字偏旁“月”的字形流變,這種由篆書到隸書的流變就顯得合乎情理了。只是當我們看到漢漆器名款的“漢隸”狀態時,因為篆字圓形結構書寫的“方折化”和框形結構書寫的“扁比化”的因素,才令觀者產生迷惑,實際這種由“篆”到“隸”的筆畫的“方折化”和“扁比化”現象,在很多漢字的隸書中都存在,因為“隸書打破了小篆和小篆以前的古文字的結構,一部分字因為書寫方便的緣故改變了自己的結構來適應隸書的筆勢”[14] 。何況,漢隸或者說簡牘書本來就是中國書法書寫中最浪漫和自由的一種(草書另說),象圖16這種有“篆”書意蘊的“月”字變體,應該能明顯看出屬于由“篆”入“隸”的“月”字寫法。

經過如上比對,所有漢漆器名款的“㳉”字偏旁都能自然在“月”的篆書偏旁里得到對應(雖然其中少量的字還可以和“舟”、“肉”、“丹”有對應可能,但被動對應的因素較大),據此,筆者同樣認為,“㳉”字的字形就應該是左屬“水”右從“月”。如此,“月”從“陰”,一如“日”之從“陽”,恰如蔭室之從“陰”實為一理(據說江漢地區秦漢時期的蔭室結構系掘地三尺的“地蔭”,此說尚待方家確證),只是字音尚不明了。因此,“㳉”字偏旁為水,竊以為是“干漆以水”的緣由;右邊從月,也合了背陰靜養之性。

如上述種種,筆者以為無論以工序排列的位置,抑或工序的重要等級,以及字形的意向,都表明了“㳉工”的職能就應該是從事調節“蔭房”溫濕度和管理統籌蔭房使用的的專門工人。

三、結語

基于學術界已有的“漆膜干燥說”,本文從工藝的角度對款識記錄的職性作了相應研究后認為,兩組漢代漆器的文字記錄中所述的“㳉”與“㳉工”是同一個工序,即“蔭房的負責人”。漆器在規模化生產后,每天有大量漆工操作完的漆器要進蔭室干燥,管理這一工序的職供便有非常繁重的擺放、調度、防漆流掛的職能要履行,因此,“㳉工”并不僅僅只是管管蔭室、潑潑水這么簡單,其實際是各工種細化后的一個專業分工。只是早期遣策木牘清單中的記錄是按大工藝順序記錄和以藝術品特征備案的宗旨行文,以正常工序的排列為書寫方式,因此“㳉”的職性就相對比較容易呈現;而元始年工官款識銘文中記錄的“㳉工”,因為是官物款識的正式行文,有禮制的成分包含在內,款書就有相關的“規矩”,也就有“公文”的意思,而不能按正常的漆器制造順序行文,于是“㳉工”的書寫就出現了位移,若按筆者的解讀,一旦將整條銘文按職性分輕重署款的排列方式理解,“㳉工”的職性就相對容易認定。同時,筆者尚發現一個特例,該銘文記錄時間偏晚,亦即朝鮮平壤王盱墓“建武廿八年蜀郡西工造乘輿俠苧量二升二合羹杯,素工回、髹工吳、㳉工文、漆工廷、造工忠、護工卒史旱,長汜、丞庚、椽□、令史茂主”[3]。建武廿八年即公元52年。這一款識的排列,正好貼合了漆工藝的操作順序,在這個記錄中,“髹㳉漆”合成了一個由“底漆”“蔭干”到“面漆”的順向過程,是一個沒有“黃涂”“畫工”,忽略“清工”、但所有重要工序都在列的順向紀錄款識,同時后面的工官一應俱全。如此,經由對漢代元始年漆器款識銘文的行文方式的解讀和所列各職名的職性研究,筆者認為,早期木牘遣策記錄文字中“髹㳉畫”中的“㳉”字,其義可以解釋為“經多遍髹涂(蔭干處理)后有繪畫的(漆器)”;而漢代元始年前后漆器工官款識銘文中記載的“工”的含義,當如上文所述,應該就是“蔭房的統籌和使用管理工人”了。

作者簡介:謝震,蘇州工藝美院副教授、中國美術家協會會員。

原文載于《南京藝術學院學報(美術與設計)》2013年第6期。

著作權歸作者所有,商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。

配圖由文章作者提供,本微信號不對圖片的原始來源負責。

來源: 髹事錄公眾號

(上述文字和圖片來源于網絡,作者對該文字或圖片權屬若有爭議,請聯系我會)