研究 | 劉廣宇:非遺影像的傳統、定義及論題域(二)

時間:2024-04-30 來源: 中國工藝美術學會 瀏覽量:

62 分享:

在進入對非遺影像的性質厘定之前,有這樣幾個認識前提必須加以說明:1.非遺影像的功能與價值一定要與非遺保護聯系在一起,這是我們談論非遺影像的根本出發點;2.非遺保護作為一種世界潮流,或者說作為一種世界范圍內的公共文化行動,它的興起也才不過20年,那么它如何與之前早已產生過的與非遺保護相關的各類影像實踐相承接呢,這是一個必須解決的問題;3.而關鍵的問題就在于“與非遺保護相關”,這個相關性如何確定,或者說有多大的相關性,它將直接決定非遺影像的范圍廣度和歷史長度;4.當然,我們也可以從當下最直接的政策規定出發去檢視非遺影像的基本歷史,也就是說,我們從“確認、立檔、研究、保存、保護、宣傳、弘揚、傳承(特別是通過正規和非正規教育)和振興”這些措施的實施中看看影像是如何介入其中的;5.這也表明,影像介入非遺,并非從一開始就能形成如此完滿的功能設定,它一定是一個不斷豐富、積累和完善的過程,而這個過程仍在繼續;6.也許,它在一定程度上還可能是由非遺保護預期之外的目標所造成,但它一定是新技術、新環境和新風尚對一個民族國家中那些最優秀的傳統文化的嫁接、征用和再造,而放在當下的中國來說,就是“文化雙創”。

從現象的描述來看,非遺影像是指以視聽語言(含圖片攝像)為工具、手段和方法,記錄、表現和詮釋非遺或事關非遺的一切影像文化成果;從性質的概括來看,非遺影像是非遺借助影像或影像征用非遺的一次“文化雙創”活動;從歷史的沿革來看,非遺影像是我國民族民俗文化影像在當代的繼承和發展,是與全球非遺保護潮流相契合以及成為推動世界非遺保護運動的重要力量。因此,它既可以是一種靜態的成果形式,也可以是一種動態的影像行動;它既可以是非遺的影像化表達,也可以是影像的非遺化或者說民族化選擇。總之,它是一個包容性較大的概念范疇。然而,從非遺影像的構詞法來看,其偏正結構,仍然將重心指向關于“非遺”的影像,因此,服務于非遺保護運動必然是其主要的功能及價值體現,而影像的非遺化、民族化選擇則是其衍生產品,甚至也可以說這個衍生產品的最終目標也將指向對以非遺為代表的中華優秀傳統文化實施更好的保護和傳承。

那么,影像是如何參與其非遺保護的呢?這個問題是揭示非遺影像性質的根本,而要回答這個問題,我們首先就要弄清楚非遺保護的含義。2006年12月1日開始實施的《國家級非物質文化遺產保護與管理暫行辦法》中有對于我國非遺保護的十六字方針,即“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發展”,這個十六字方針一直成為我國非遺保護的主導性原則被普遍強調。這個主導性原則也與聯合國教科文組織在2003年10月17日發布的《保護非物質文化遺產公約》(以下簡稱《公約》)中所提倡的“保護”是指“確保非物質文化遺產的生命力的各種措施”相一致。所謂的采取措施,即指“包括這種遺產各個方面的確認、立檔、研究、保存、保護、宣傳、弘揚、傳承(特別是通過正規和非正規教育)和振興”。顯然,影像就是從這個“措施鏈”上全面地介入非遺保護的各個環節之中,成為非遺保護不可或缺的重要工具、手段和方法。

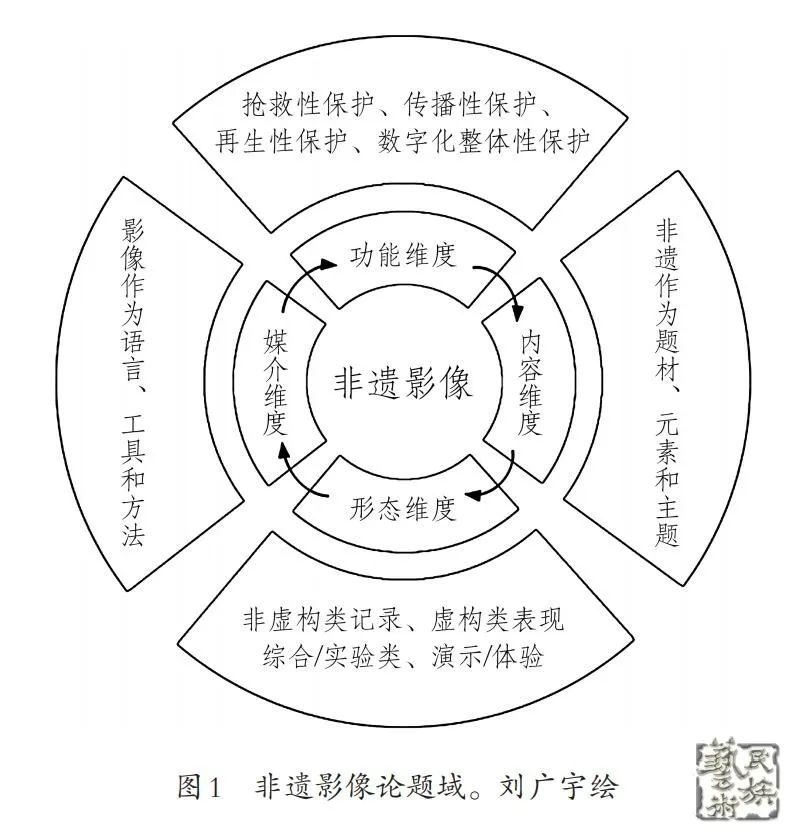

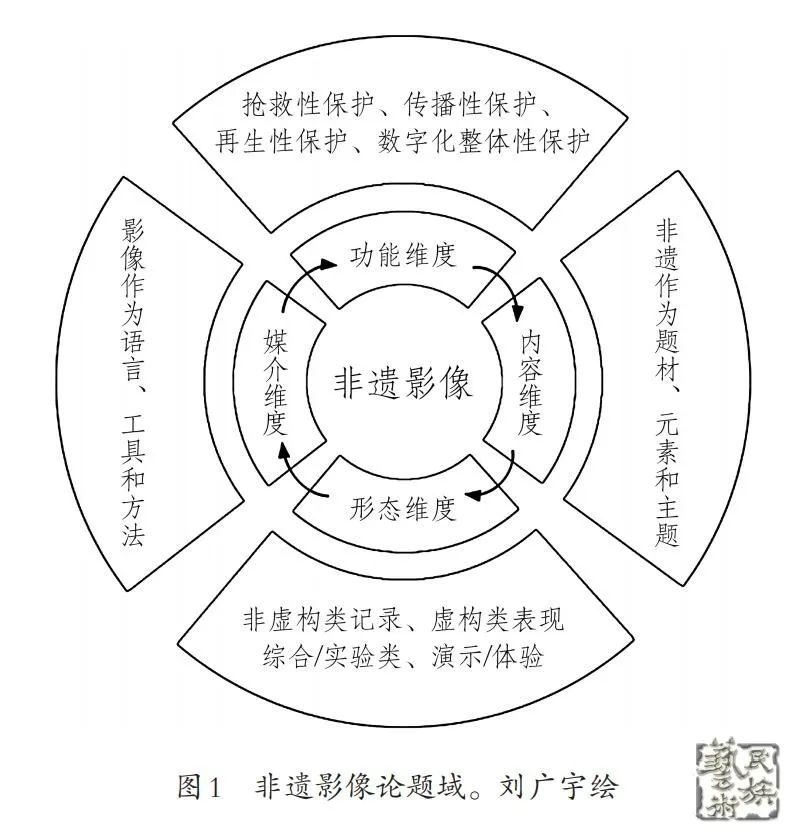

當然,影像的這種介入方式并非非此即彼或互不關聯的,它們往往會在保持自己相對獨立功能的同時,形成一種功能上的互補或遞進。比如,以記錄功能為主的影像生產是搶救性保護的主要措施,以宣傳功能為主的影像生產是傳播性保護的主要措施,以振興功能為主的影像生產是再生性保護的主要措施,以傳承功能為主的影像生產是整體性保護的主要措施。但正如我們已強調過的那樣,隨著功能的遞進,影像的生產也就越來越類似于一種影像的集合,即影像數據庫建設。那么,也只有在這個時候,非遺影像才以一種集合的力量貢獻于非遺的傳承與振興。至此,我們也可以說,正是由于影像的介入,關于非遺保護的“措施鏈”才轉換成為非遺影像的“保護鏈”——搶救性保護、傳播性保護、再生性保護和整體性保護,并在這個鏈條的形成上催生出各自的理論與方法,構建出屬于非遺影像獨特的知識體系、理論體系和話語體系。

上文我們以非遺影像為單位概念對其在非遺保護中的功能價值給予了基本厘定,也即把非遺影像放在非遺保護的過程中去揭示了它的基本任務和功能。那么,就非遺影像本身而言,即從一種靜態的剖面來看,非遺影像是由多種鏡像構成的,而且,還正因為這種多向度的鏡像形態,非遺影像才富有更大的黏合度和闡釋力。

迄今為止,國內尚無對非遺影像有過確切的定義,而由于大部分非遺仍處于瀕危的邊緣,所以搶救性記錄就成為當今時代一個急迫而艱巨的任務,這不僅是非遺保護的“第一”原則,也是影視人類學學科興起的初衷之一。那么,對于非遺影像的諸多研究及其概念界定也就基本上被鎖定在紀錄片范疇之中。

通過中國知網,我們發現與此相關的最接近的定義有這樣幾種:

一是對“申遺”專題片的定義。“‘申遺’專題片可以被定義為:在申報非物質文化遺產名錄過程中針對非物質文化遺產的特定內容真實地記錄其活態傳承過程深入發掘其中的特色和意義并運用多種電視藝術手段加以表現的影像專題片。”該定義是當前國內能找到的關于非遺影像最早的定義。在它之前,國內最早一篇以“非遺”和“影像”為主題的研究論文是高有祥的《非物質文化遺產的影像化生存》。在該文中,盡管作者以較為嚴密的邏輯提出了“我們大致可以將非物質文化遺產的影像化生存歸結為一種‘復制品’的生存······可以說,影像手段之于非物質文化遺產,是一塊可以生存的新領地,是拓展與發揚其生命力的有效形式,借之以傳遍寰宇、存之永恒;而非物質文化遺產之于影視媒介,則是可供開發的原材料、新的藝術創造的源泉,更不失為傳播傳統文化、張揚本土色彩、堅守‘文化版圖’的有效策略”。但這樣一種富有辯證性思考的宏論,在通觀全文時,卻沒找到其關于非遺影像的基本定義。

二是對非遺紀錄片的定義。“‘非遺’題材紀錄影片是指以‘非遺’項目作為表現主體和審美對象,運用聲畫語言加以記錄和表現的紀錄影片。”該定義與“申遺”專題片定義為同一論者,而這樣一種定義后來被《非遺紀錄片解說的美學傳播探析》和《大眾接受視閾下“非遺”紀錄片的文本構造》兩文的作者所直接采用。與這一簡略的定義相比,王家乾和蘇大為在《論非物質文化遺產保護視野下“非遺”紀錄片的建構》中,對非遺紀錄片進行了更為詳細的分類定義。他們將非遺紀錄片分為三種類型:第一種是“非遺”民族志紀錄片;第二種是“非遺”民族學紀錄片;第三種是“非遺”商業模式紀錄片。顯然,第三種類型的定義與前面對非遺紀錄片的定義應歸屬于同一類,即媒體類非遺紀錄片。但第一種類型和第二種類型均與人類學紀錄片歸屬同一大類,而且,筆者也看不出這兩類非遺紀錄片的本質區別何在?——“‘非遺’民族志紀錄片是指以冷靜旁觀的態度和真實記錄的手法拍攝的關于非物質文化遺產的影像紀錄片,內容包括遺產傳承人的表演和生活、民俗活動和禮儀與節慶,它不加入任何闡釋,把闡釋、批評的權利留給觀看者,這是早期人類學紀錄片的主要形式······‘非遺’民族學紀錄片是指攝制者自覺按照人類學的研究方法從主題到內容有選擇、有篩選的拍攝, 并精心剪輯,片中加入了攝制者自身的分析、對比和闡釋,更具邏輯性和學理性。同時,民族學紀錄片也非常注重故事性和一定程度上的戲劇沖突。”既然作者都認為“非遺”民族志紀錄片是早期人類學紀錄片的主要形式,那么,“非遺”民族學紀錄片不正是后期人類學紀錄片的主要形式?或者說,它一直就是以另一種形態存在著的民族志紀錄片,所以,本來是同一類別的非遺紀錄片卻被拆分為兩種類型,這也顯示出我們對非遺影像認識上的混亂和模糊。

三是對非遺題材電影的定義。“‘非遺’題材電影不是因為某種技巧得名的,而是以題材為中心確立的一類電影,這類電影緊緊圍繞非物質文化遺產事象本身或‘非遺’傳承人的事跡展開創作,或反映非物質文化遺產的歷史命運與時代傳承,或反映傳承人在‘非遺’傳續中的曲折經歷。”這一定義以題材籠統而論,而很難見出非遺電影體裁的多樣性和形式的多樣性。

上述幾種定義的總體特征是:非遺是內容或題材,影視是手段或表現方式,但手段和表現方式只能是從屬地位,很難對非遺影像的生產或傳播帶來本質性的改變。同時,我們還應該看到,20余年浩蕩而豐盛的非遺影像實踐卻未能促成其基本定義的產生,這不能不說是一件令人遺憾的事。

顯然,非遺影像是一個涵蓋性更廣的概念范疇,它不僅為實現“記錄”而展開,就正如此前所指出的那樣,它還有一個很深厚的歷史傳統。它的研究對象不但會隨著功能價值的體現而顯現出多樣性,而且會隨著影像介入方式和影像介入程度的不同顯現出豐富性。換句話說,如果我們要對非遺影像做整體性考察和界說的話,任何單一維度的考察都很難涵蓋。下面,我們嘗試著從另外三個維度來進一步考察非遺影像,并在此基礎上,達致對其論題域有一個更全面和深入的了解。

第一,從媒介選擇的角度,選擇以視聽語言為基本屬性的影像工具,就意味著選擇了一種特殊的手段及方法去記錄、表現和詮釋與非遺相關的文化事象。它同時也內含著我們的記錄、表現和詮釋就必須遵循視聽語言的特殊規律和原則方法,受制于影像的生成邏輯,進而產出與影像邏輯相關的非遺影像形態和內容,并以這樣的形態和內容與我們的認知世界相連接編碼成一種非遺記憶,從而內嵌在我們的文化基因庫之中。

第二,從非遺在影像中的顯示度或者影像介入非遺的程度來看,我們可以把非遺影像分為:(一)以非遺為題材,圍繞非遺保護這個終極目標而展開的影像活動;(二)非遺僅僅作為某種元素進入,并以藝術創作和傳播為主導目標的影像活動;(三)作為單位元素的非遺影像進入新場景應用,并以實現多功能目標為導向的跨媒介活動。

第三,從影像的形式顯現中,也即影像的表現形態來看,我們可以把非遺影像分為:(一)以記錄為主的非遺紀錄片;(二)以演示為主的非遺綜藝節目、非遺影視廣告、非遺游戲和非遺多模態感官體驗;(三)以虛構為主的非遺故事片(動畫片)或影視劇等。

綜上所述,我們可以給非遺影像下這樣一個定義:非遺影像是以視聽語言(含圖片攝像)為工具、手段和方法,在非遺保護全程中,對非遺或事關非遺的一切文化事象實施記錄、表現和詮釋的影像活動及其成果。這個定義已預設了其研究論題的限定性、過程性和廣泛性。其論題域見圖1所示。

當我們把非遺影像作為一個研究對象展開研究時,其實,我們就開始了某種理論的期許。謝立中在《探尋社會學理論發展的非經驗主義道路》的討論時指出:“沒有一般理論的指導,我們對于社會現實所進行的各項研究從總體上來看也會陷入各自為政、盲目進行的局面。”尤其當我們試圖以一個概念統攬相關論題域時,事情就變得更為復雜,如解玉喜所言:“而現在最為困難的問題是,如何實現它們的交流和融合。盡管大家對這種交流和融合的現實需要有了共識,但還是沒找到具體的踐行途徑。”

下面我們仍將從保護非遺的根本目標出發,對其所涉及的相關理論予以檢索。

1.非遺影像的第一層級:記錄、確立和保存。影像與非遺的第一次接觸,遵守影像的表述系統和非遺的文化內涵建構非遺影像。其中涉及語言學、符號學、敘事學、歷史學、民俗學、社會學、民族學、人類學、宗教學、藝術學等相關理論和方法,以完成對非遺的“真實”“客觀”和“全面”的記錄。這是記錄雙方共同完成的非遺影像素材和作品。如果這個記錄過程分別由不同的記錄者執行的話,還涉及國家意志、地方意志、群體意志、個人意志、家族意志和自我意志等的博弈與協調,而不論其博弈與協調是多么復雜,該層級的非遺影像的最終訴求是回到非遺本身,以是否達致對非遺文化內涵的充分挖掘、揭示和展開為首要目的。

2.非遺影像的第二層級:宣傳、弘揚和傳承。媒介與非遺的關聯將建立在第一層級的接觸基礎之上,遵守媒介的表意系統和非遺的文化內涵建構非遺影像。在第一層級相關理論基礎上,還涉及傳播學、政治學、經濟學、心理學以及互聯網等相關理論與方法,完成對非遺的表現、詮釋和傳播。這是傳播雙方共同完成的非遺媒介作品。這個非遺媒介作品,從一開始便以媒介建構為目的,以基本非遺文化內涵不失真、非遺直接利益群體無損失為前提條件進行的題材、元素和主題的征用,從而實現非遺的多樣態和多媒介的表達與傳播。

3.非遺影像的第三層級:觀賞、體驗和再造。第一層級是以非遺傳承者為中心的非遺影像實踐,第二層級是以受眾為中心的非遺影像實踐,第三層級就是以創作者為中心的非遺影像實踐。這個創作者既是消費者又是生產者,是高科技時代的特殊產物,創作者的身份會隨著創作本身的變化而發生變化。作為觀賞者和體驗者時,是在消費非遺。作為創作者,經過自身沉浸式進入并創造非遺時,不僅創造著屬于個人自我的非遺,并在這個過程中完成了非遺的傳承和對其文化的認同,也創造著屬于更廣泛群體的非遺經濟。在這個層級上,除了第一、第二層級的理論基礎之外,還涉及設計學、仿生學、人文地理學、大數據和人工智能等更多具有兼容性的理論與方法。

也許,這就是從論題域出發所可能觸達的,用更恰當和更準確的概念去解釋非遺影像的一種新的、多元的理論匯通吧。

劉廣宇,四川師范大學影視與傳媒學院教授、博士研究生導師,四川民族民俗文化研究中心主任,四川省學術和技術帶頭人,四川省天府萬人計劃“文化領軍人才”。先后主持“新中國成立以來農村電影放映研究”“節日影像志:人類學紀錄片新形態研究”等國家社科基金課題2項,國家社科基金特別委托項目“中國節日影像志”子課題4項以及其他省部級課題3項。在《電影藝術》《現代傳播》及《民族藝術》等國內重要期刊上發表論文60余篇,出版相關論著4部。參與主創紀錄片數十部(集)。主要研究方向:紀錄片創作與理論研究、非遺影像研究、鄉村文化與傳播研究等。主要學術兼職:中國高校影視學會紀錄片專委會副主任,中國高教學會影視傳媒專委會常務理事,中國影視人類學會常務理事等。

責任編輯:張書鵬

文章來源:民族藝術雜志社

(上述文字和圖片來源于網絡,作者對該文字或圖片權屬若有爭議,請聯系我會)