調研 | 李祥林:蜀地織錦•絲綢之路•東西文化交流(一)

時間:2024-05-27 來源: 中國工藝美術學會 瀏覽量:

59 分享:

說起古代中華織錦,今人會想到“五星出東方”,會想到跟東西文化交流息息相關的絲綢之路。絢麗的織錦從大漠深處出土,牽連著蜀地與西域,為迢迢絲路留下膾炙人口的龍門陣。下面,立足巴蜀文化,著眼絲綢之路,從中國西部出土的這片五彩織錦切入,就來聊聊蜀地織錦的過去和今天,聊聊其中透露的東西文化交流信息,從而窺斑見豹,領略中華民藝深厚的文化積淀和不衰的審美魅力。

2021年,一臺名為《五星出東方》舞劇在北京天橋藝術中心大劇院亮相,引起關注;2022年,由京城聯合新疆共同創演的這臺舞劇獲得文華大獎;2023年,該劇的“錦繡”舞段登上央視春晚,驚艷四座;2023年6月底7月初,舞劇《五星出東方》巡演來到天府“錦城”,再掀熱浪。該劇該舞,把觀眾的目光引往絲綢之路,導向西北大漠深處,將一條精美的織錦推到世人面前……這是一條穿越千年風煙的漢代織錦護膊,是1995年考古工作者在新疆塔克拉瑪干沙漠尼雅遺址古墓中發現的,其繁復的紋樣中織有“五星出東方”等字樣,一面世即引起轟動,被定為國家一級文物,也是中國首批禁止出國(境)展覽的文物,被視為20世界中國考古學重大發現之一。護膊長18.5厘米,寬12.5厘米,呈圓角長方形,系由數組經線和一組緯線織就的平紋經錦,其經密達每厘米220根,設計精巧,構圖生動,色澤絢麗,有云氣、星象、瑞獸、吉祥文字等。尼雅遺址位于和田地區民豐縣境內,為漢晉時期精絕國所在,地處絲綢之路南道的交通要沖,是古代東西方文化交流融匯之地。色彩艷麗的織錦護臂見于二人合葬墓,系于其中一位右臂上。關于墓主,學界認為可能是精絕王,見于古墓的此類綾錦當是來自中原王朝的饋贈。那么,這條織錦護膊又是何地生產的呢?

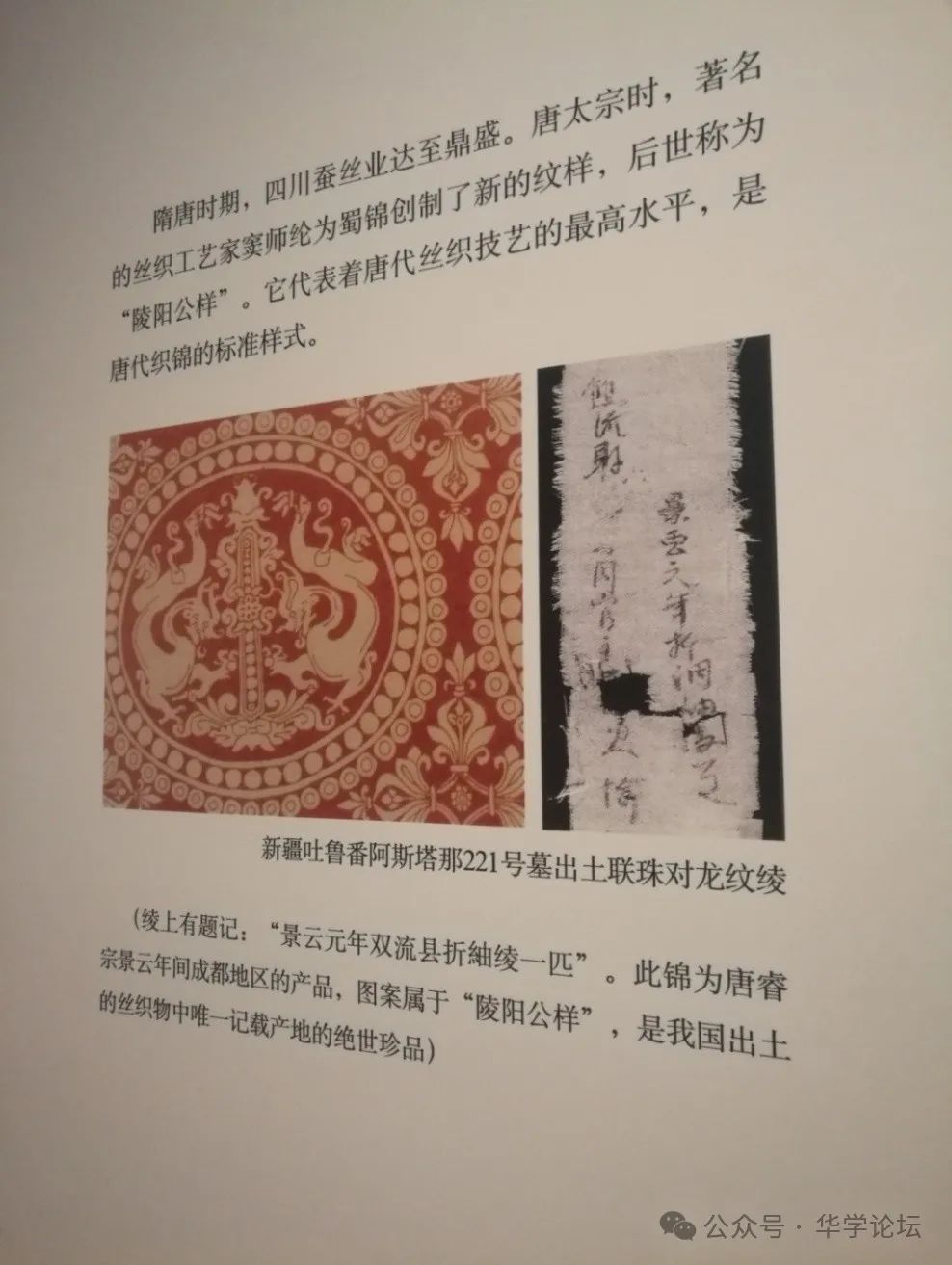

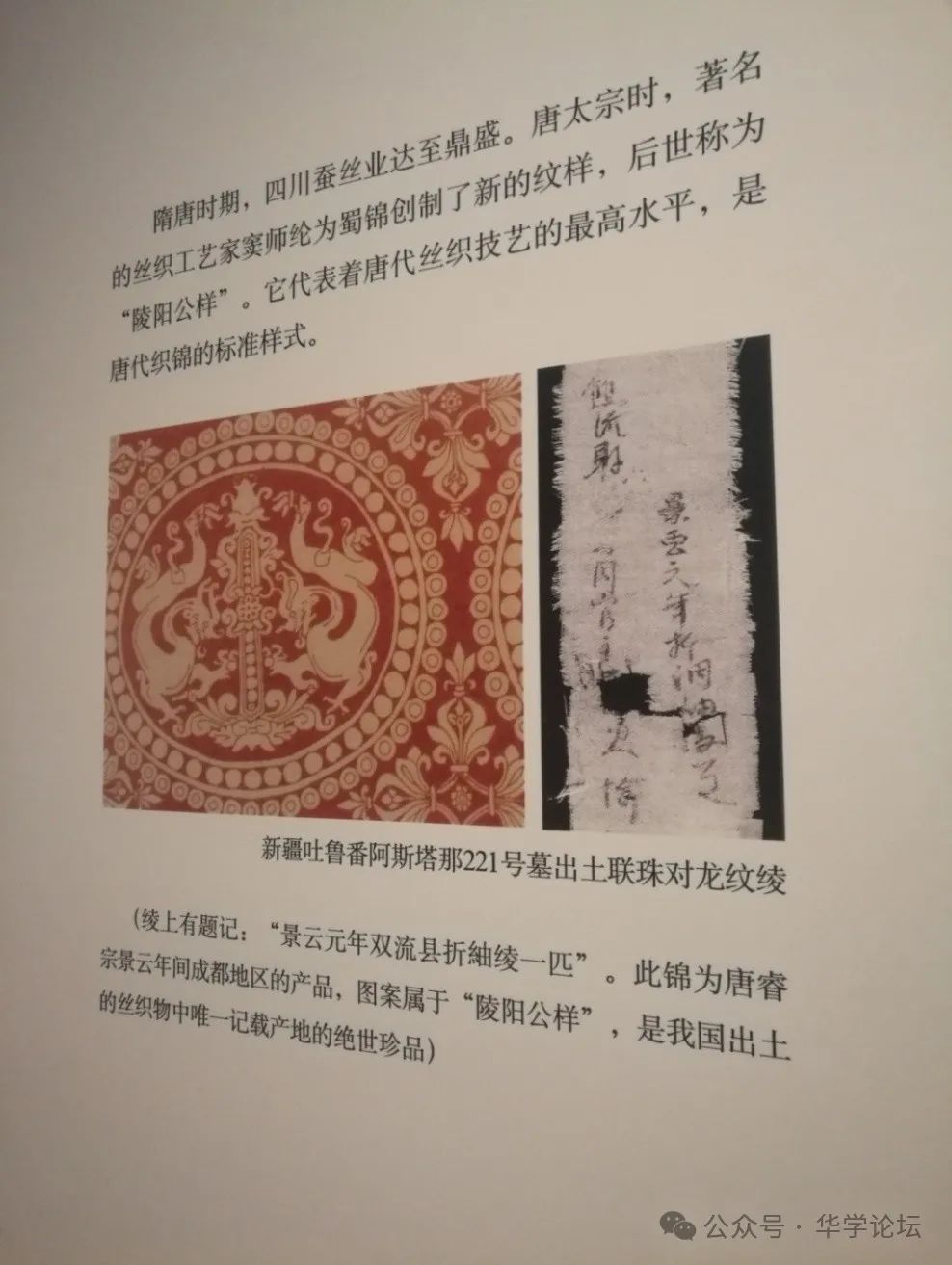

作為中華傳統工藝,織錦向以巧奪天工為人稱道,《天工開物·乃服》即嘆曰:“天孫機杼,傳巧人間。從本質而現花,因繡濯而得錦。乃機杼遍天下,而得見花機之巧者,能幾人哉?”意思是說,天上的織女傳藝人間,如今織機遍布天下,但真正能以提花織機巧奪天工者有幾人呢?難怪前人講寸錦寸金。尼雅遺址出土的五彩織錦護膊今藏新疆自治區博物館,學界多認為那是漢代蜀地生產的。該館有研究者指出,“尼雅古墓出土的織錦具有東漢織錦風格,時代當在3世紀上半葉(東漢末至三國時期),這與尼雅遺址出土文物標本的Cl4測定年代距今(以1950年為準)1921±60年也相符,其產地即在蜀地”。類似觀點,見于多家。蜀地所產綾錦見于絲綢之路,此非孤例。出土于新疆阿斯塔那221號墓的連珠對龍紋綾,圖案屬于“陵陽公樣”(見后),其作為產自蜀地的絲織名品,上面有“景云年間雙流折紬綾一匹”的明確題記,景云是唐睿宗李旦的年號,雙流乃成都所轄區縣。美錦出蜀地,“奇錦通西域”,2017年在成都舉辦的相關展覽特意以此話語提醒觀眾,不無緣故。一條絲路,連接著蜀地和西域。就織造工藝言,漢代“五星出東方”織錦深得行業看重。蜀錦與云錦、宋錦、壯錦并稱中國四大名錦,前者歷史尤其悠久。作為絲織提花錦,蜀錦織造多以經線彩色起彩,彩條添花,經緯起花,先彩條后錦群,方形、條形、幾何骨架添花,對稱紋樣,四方連續,色調鮮艷,對比性強,是具有漢民族風格和地域特色的多彩織錦。古往今來,織錦經過代代傳承,工藝不斷提升,花色不斷增多,前人留下的這片彩錦至今仍是織錦工藝研究的重要對象。本著對中華古老技藝的發掘、回溯和研究之宗旨,多年前在“蜀錦之鄉”,織錦業便對此漢代織錦進行仿制,那工藝那圖案讓人贊不絕口,但復原不易,其織造技藝讓現代工匠也頗費思量。

絲綢之路連接著蜀地和西域(李祥林攝影)

栽桑養蠶,繅絲紡織,中國屬于世界上最早的國家。巴蜀養蠶歷史悠久,絲綢業自古發達。蜀地有“蠶絲祖神傳說”,其以黃帝元妃嫘祖為主角,“產生并流傳于四川鹽亭的金雞、高登、八角一帶”。嫘祖是養蠶繅絲的發明者,史稱“先蠶”,相傳她出生在鹽亭,至今當地每年農歷二月要舉辦隆重的祭祀。“蜀”字古體亦多認為跟蠶有關,古蜀王有“蠶叢”,在岷江上游羌族地區,茂縣疊溪人稱“蠶叢故里”。考諸文物,1976年成都交通巷出土的相當于西周時期的銅戈上有蠶形圖像,1965年成都百花潭中學出土的戰國晚期水陸攻戰紋銅壺上有世界最早的采桑圖,至于三星堆近期考古,從青銅器上發現絲織品殘留物,也是令人興奮的消息。戰國以來,蜀錦發展脈流不斷。漢通西域,中國絲銷往外邦,當時國內“產絲以成都為最發達,左思《蜀都賦》曰:‘百室離房,機杼相和。貝錦斐成,濯色江波。’……絲雖不一定發源于四川,但漢以前之四川,必已為絲業最興盛之地。《三國志·張飛傳》,謂取益州后,諸葛亮、張飛、關羽等,各賜錦千匹”。漢代成都經濟繁榮,織錦業成為朝廷重要的貢賦來源。蜀錦亦暢銷中原,“后漢三國以來,蜀地產錦逐漸馳名全國”。《隋書·地理志》記載梁州蜀郡“人多工巧,綾錦雕鏤之妙,殆侔于上國”。《太平御覽》卷八百一十五引《諸葛亮集》:“今民貧國虛,決敵之資,惟仰錦耳。”三國時期蜀漢政權打仗之費用是否真的仰仗蜀錦,這問題在學術上可以再討論,但彼時蜀錦盛產是不爭的事實。唐代蜀地絲綢業發達,產品行銷四方,天府之國聯系著南、北絲綢之路,敦煌文獻中也留下珍貴信息。從前兩年年成都舉辦的絲路展覽可見,法藏敦煌遺書之P3644號文書記錄五代十國在敦煌經商者的諸多貨物中,有“西川織成錦、紅川錦、軟錦、紫錦”及“彭山綾”等,這與阿斯塔那墓出土文物相呼應,證明著蜀地綾錦沿絲綢之路傳播。在鄰國日本,奈良正倉院、京都法隆寺藏有好些“名貴的蜀江錦”,被視為國寶級文物,那是遣唐使帶去的。東西交通,文化往來,正可謂“錦行天下蜀有名”。

從絲路錦繡展覽看“陵陽公樣”(李祥林攝影)

“蜀以錦擅名天下,故城名以錦官,江名以濯錦。”元代費著《蜀錦譜》開篇有此言。蜀地以錦馳名,自然有多種原因,比如文化交流。絲路迢迢,連接東西,貫通中外,也在文化交通中給中華織錦帶來新氣象。人們介紹蜀錦,常常提及“陵陽公樣”,并有西北地區出土的從漢晉到唐代的種種錦片為證,此乃蜀錦發展史上的名品。唐太宗時,益州(今四川)大行臺檢校修造竇師綸,在傳統織錦藝術基礎上融合吸收波斯、粟特等聯珠紋紋飾特點,穿插組合祥禽瑞獸、寶相花鳥,組織設計了許多對稱形式構成的錦、綾新花樣,如著名的雉、斗羊、翔鳳、游麟等,為聯珠紋的本土化發展做出貢獻甚大。這些圖案繁盛隆重、章彩奇麗,不但在本土流行,也受外邦歡迎,一度成為唐代有代表性的裝飾紋樣。竇師倫得封“陵陽公”,由他領銜創制的紋樣也被稱為“陵陽公樣”,而“公樣”乃指得到官方認可的制式,也就是今人所謂“國家標準”。從西北出土的絲織物以及流傳到日本而保存下來的唐代織物,可見到屬于“陵陽公樣”的對馬紋錦以及對獅、對羊、對鹿、對鳳等紋樣。這些紋樣多以團窠為主體,圍以聯珠紋,團窠中央飾以各種動植物紋樣,在工藝上突破了六朝以來的裝飾風格,因汲取外來元素而富有獨創性。竇師綸,字希言,京兆(今陜西西安)人,絲織工藝家、畫家,主要活躍在唐高祖、太宗時期,官至大府卿,封陵陽公,《歷代名畫記》云“太宗時,內庫瑞錦,對雉、斗羊、翔鳳、游鱗之狀,創自師綸,至今傳之”。生活在風氣開放時代的竇師綸對輿服制度有研究,精通織物圖案設計,在繼承傳統的基礎上,吸收中亞、西亞的題材和技法,將異域元素融入織錦,流行當時,受人喜愛,為世所重。用今天的話來說,富有創新意識的“陵陽公樣”正以其新穎的設計、獨特的創造和精美的工藝引領時尚、左右著消費。立足工匠精神,著眼“雙創”思維,唐代這位織錦工藝大師的成就至今仍值得行業人士琢磨、體味和借鑒。

“天孫機杼,人巧備矣。”(《天工開物·乃服》)蜀錦以紋飾之“彩”耀人眼目,正是人巧奪天工的產物。向達先生論述唐朝與西域的關系時指出:“李唐一代之歷史,上汲漢、魏、六朝之余波,下啟兩宋文明之新運。而其取精用宏,于繼襲舊文物而外,并時采外來之菁英。兩宋學術思想之所以能別煥新彩,不能不溯源于此。”同理,唐代織錦“陵陽公樣”之能別開生面,緣由亦然。

“錦江春色來天地,玉壘浮云變古今。”(杜甫《登樓》)在蜀錦之鄉成都,有繞城而過的錦江,“一名府河,一名濯錦江,即岷江支流也”(《成都通覽·成都之江河流域》),而江以錦名,蓋在“錦工織錦﹐濯其中則鮮明﹐他江則不好”(《華陽國志·蜀志》)。歷史上,成都西郊,浣花溪畔,作坊處處,機杼聲聲,昭示著此業興旺。元代費著在《蜀錦譜》中,談到宋代蜀都織錦便有“設機百五十四,日用挽綜之工百六十四,用杼之工五十四,練染之工十一,紡繹之工百一十,而后足役。歲費絲,權以兩者一十二萬五千,而后足用。織室、吏舍、出納之府,為屋百一十七間,而后足居”云云,可見規模不小;提及的產品有盤球錦、葵花錦、云雁錦、瑪瑙錦、廣西錦、真紅錦、青綠錦、八答暈錦、天下樂錦、翠池獅子錦、簇四金雕錦、宜男百花錦、大窠馬大球錦、雙窠云雁錦、真紅櫻桃錦、真紅飛魚今、真紅天馬錦、真紅穿花鳳錦、鵝黃水林檎錦、真紅聚八仙錦、秦州細法真紅錦、秦州粗法真紅錦、青綠瑞草云鶴錦、四色湖州百花孔雀錦等,花色繁多,耀人眼目。

歷史上以織錦馳名的天府成都(李祥林攝影)

“曉看紅濕處,花重錦官城”(杜甫《春夜喜雨》)漢代以來,官府在成都設置“錦官”,將蜀錦生產納入政府管理下。顧名思義,所謂錦官就是官營織錦廠,其地在城西南,有城垣,稱“錦里”。天府成都因此有了美麗的別稱“錦官城”、“錦城”,并且屢屢見于客居浣花溪畔的唐代大詩人杜甫筆下:“丞相祠堂何處尋,錦官城外柏森森”(《蜀相》)、“錦城絲管日紛紛,半入江風半入云”(《贈花卿》)。事實上,在古代文人騷客的作品中,蜀都城市意象是常常出現的,如:“錦官城外青羊路,常記當年小獵回”(陸游《春近山中即事》)、“正喜錦官城爛漫,忽驚花鳥使催頹”(劉辰翁《憶江南》)、“采蝀橫斜春不夜,絳霞濃淡月微明,夢中重到錦官城”(范成大《浣溪沙·燭下海棠》),等等。今之成都,城南武侯祠側有人流熙攘的“錦里”,那正是重拾蜀都歷史記憶而構建于當代的著名旅游景點、網紅打卡地。著眼多民族共居的中國,在既一體多元又多元一體的格局中,從不同區域文化的交往交流交融看,“三國蜀漢時期,蜀錦無論數量質量皆居國內首位,號稱‘獨步天下’。諸葛亮南征時,把織錦技藝帶到了‘南中’,即今天西南少數民族聚居地”,并影響到當地少數民族的織錦。譬如,貴州溶江苗族先民吸收了蜀錦的特點,織成五彩絨錦,為紀念諸葛亮的功績,稱之為“武侯錦”。又據研究者言,追溯壯錦來源,其跟“早期的蜀錦”亦不無瓜葛。蜀錦在西域屢有出土,“最有代表性的是新疆吐魯番阿斯塔那——哈拉和卓古墓群曾多次出土大批精美的織錦,其中包括南北朝和隋唐時期的產品,一般的研究者都認為全是蜀錦”。據《元史·本紀第五·世祖二》記載,元世祖忽必烈還以“中統五年歷并蜀錦”賞賜高麗國王,可見后者價值不凡。

新疆考古研究所收藏的的漢代護膊(鐘明拍攝)

新疆出土的織錦“五星出東方”發現于尼雅遺址距今2000多年的墓葬。尼雅遺址位于民豐縣北塔克拉瑪干沙漠中,1959年文博單位曾在此清理一座東漢貴族夫婦墓。1988—1997年,新疆文物考古研究所與日本有關機構合作,對尼雅進行大規模、多學科調查,在南北長約25公里、東西寬約5公里的區域內,發現了古城址、官署、佛寺、民居、作坊、畜廄、墓地、農田、橋梁、水渠等遺跡逾百處。據研究,“距今3000年前后,尼雅人開始在沙漠腹地的綠洲上生息繁衍,他們在沿河的綠洲階地上定居,從事農耕、牧、獵生產。并有冶煉、建筑、紡織、編織、糧食加工(烤馕)等個體手工業。直到距今2000年前后的西漢、東漢時期。尼雅人已構成精絕王國的社會體制……成為西域三十六國和絲綢之路中部的一個重要的政治實體。當時或受制于漢朝,或通過絲路與內地有廣泛的聯系。絲綢等物在尼雅的上層居民中流行”。尼雅遺址中,1號墓地出土的“五星出東方利中國”錦(8號墓)、“王侯合昏(婚)千秋萬歲宜子孫”錦被(3號墓)等均系過去未見之精品,從中可窺漢晉王朝與尼雅地方集團的關系,為學界深入認識絲綢之路提供了不可多得的實物。這條既是射箭用的也是身份標志的織錦護膊,整體呈圓角長方形,色彩絢麗,圖案豐富,織工精細,以織錦為面料,白絹鑲邊,兩個長邊上各縫綴有3條白色絹帶。錦面用鮮艷的白、赤、黃、綠四色在青地上織出星紋、云紋、靈禽、瑞獸以及圓形日月等吉祥圖案,花紋間穿插織有醒目的漢字:“五星出東方利中國”。由于原件出土后褪色嚴重,為了保護文物,真品不再適宜展出,如2017年在成都舉辦絲綢之路文物展時,由新疆博物館提供的便是復制品。

蜀錦產自巴蜀,當今中國唯一的羌族聚居區在四川。在尼雅遺址出土的還有一片漢代織錦,上有“討南羌”三字。學界多認為,這片織錦與前述織錦可綴合為一,兩者的文字連起來應是一句話“五星出東方利中國討南羌”,該語反映出當時中原王朝與周邊族群的關系。“羌”在歷史上是馳騁在中國大西北的族群之統稱。有論者指出,“火葬和披發這兩個文化特征是判定古代部落是否屬于羌人的重要定性依據,以此考察,東起臨洮,西至帕米爾的廣大地區,歷史上都是古羌人的發源地”。相關歷史記憶在羌族口頭文學中有遺存,一首流傳茂縣三龍的羌歌唱道:“我們羌人是從哪里來嘛?從甘肅武都遷過來……”羌族戲劇《木姐珠剪紙救百獸》里,借天神木比塔之口也道出:“想當年居河湟,羌人創業幾多艱,烽煙連連生存難,戰爭兼并和遷徙,岷江上游建家園。”(第三場)相對于漢地中原王朝,羌人其因所處區域之故有“西羌”之稱。在中原王朝視野中,匈奴是“北方邊緣”而羌人是“西方邊緣”。為何又稱“南羌”呢?蓋在漢置河西四郡管理西域邊地,匈奴在北而羌人在南。“漢王朝經營西域的目的在于制匈奴,‘廣地萬里,重九譯,致殊俗,威德遍于四海’,置四郡隔絕南羌和匈奴……《史記·匈奴傳》云‘西置酒泉郡,以隔絕胡與羌通之路’。《后漢書·西域傳》中記‘北卻匈奴,西逐諸羌,乃度河湟,筑令居塞,初開河西,列置四郡,通道玉門,隔絕羌胡,使南北不得交關。于是障塞亭燧,出長城外數千里’。兩段文字中所云胡即指匈奴,羌即南羌。《后漢書·西域傳》引延光二年尚書陳忠上疏中即已明記,‘遂開河西四郡,以隔絕南羌,收三十六國,斷匈奴右臂。是以單于孤持,鼠竄遠藏……今北虜已破車師,勢必南指鄯善,棄而不救,則諸國從矣。若然,則虜財賄益增,膽勢益殖,威臨南羌,與之交連。如此則河西四郡危矣’。”換言之,“漢代‘南羌’與史書所記‘西羌’有較多相同之處,而實指活動于祁連山南及河湟為中心的羌人”。關于漢武帝時期“初開河西,列置四郡,通道玉門,隔絕羌胡,使南北不得交關”的記載亦見于《后漢書·西羌傳》,將匈奴與羌人所處北、南的方位交代明白。

成都博物院展出的蜀錦花樓機(李祥林攝影)

以上漢代織錦護膊出土于南疆和田地區,過去新疆也是古羌人活動區域。《羌族簡史》介紹“漢代的羌”時指出:“在新疆有名‘婼’的羌人。婼羌領地,包括整個昆侖山脈北麓,蔥嶺以西,東西延袤達二千余公里。婼羌以游牧為主,有鐵礦,手工業比較發達,尤以兵器見長,生產弓、矛、服刀、劍、甲等。漢初為抵抗匈奴,爭取婼羌,被封‘去服來王’。”其中,“去服來王”應是“去胡來王”,見《漢書·西域傳》:“出陽關(今甘肅玉門西南),自近者始,曰婼羌。婼羌國王號去胡來王。去陽關千八百里,去長安六千三百里,辟在西南,不當孔道。……西與且末(今新疆且末縣)接,西北至鄯善(今新疆鄯善縣),乃當道云。”婼羌國王此名號,正透露出婼羌與胡、漢兩邊的關系。婼羌是河湟以西羌人的代表性集團,在漢通西域前,“匈奴西邊日逐王置僮仆都尉,使領西域……賦稅諸國”(《漢書·西域傳》),當時婼羌受其管轄,臣服于匈奴;漢武帝時期,“北攘匈奴,降昆邪十萬之眾,置五屬國;東伐朝鮮,起玄菟、樂浪,以斷匈奴之左臂;西伐大宛,并三十六國,接烏孫,起酒泉、敦煌、張掖,以鬲(隔)婼羌,裂匈奴之右肩”(《漢書·韋賢傳》),隔絕羌、胡后,婼羌與西漢政權有了政治上往來,并接受漢朝調遣。惟其如此,婼羌國王有了“去胡來王”之稱號,其含義無非是說離胡歸漢而已。上述織錦護膊,正是漢朝指派去收服和轄治西域的官員留下的。又據新疆史著介紹,“西域的羌族主要從事畜牧業和狩獵業。……散居在塔里木盆地各綠洲和蔥嶺以西河谷中的部分羌人,與其他民族雜居,從事農業和園藝業,種植五谷、葡萄和瓜果”。在西域,“秦漢時期,羌族實際上已經懂得伐薪燒炭,采銅煉鐵的技藝……羌人的制陶業也有一定的發展。其陶質為夾砂陶,沙粒較粗大,并夾有云母片,顏色紅褐或灰褐,斑駁不勻,均手制。所制陶器基本上都是素面無紋,個別的飾凸弦紋和指紋。器形有釜、罐、碗、缽、紡輪等”。

根據老官山漢墓出土的織機模型,今天工匠用復原的織機來織“五星出東方”

世界文明史上,織繡體現著人的創造智慧,與人類生活密切相關。縱觀巧奪天工的人類創造物,錦與繡是絲綢中尤為華麗的兩種裝飾技法的產物,蜀錦和蜀繡均是巴蜀工藝文化的驕傲。錦用天機拋梭織出,唐人顏師古注《急就篇》云“織彩為文曰錦”;繡以巧針引線鋪就,《周禮·考工記》曰“五彩備謂之繡”。栽桑養蠶的中國是絲綢大國,“蜀”正是中國蠶桑絲綢的主要發源地,按照學界解釋,其字形即跟吐絲之蠶有關。《說文》釋“蜀”曰:“葵中蠶也。從蟲,上目象蜀頭形,中象其身蜎蜎。”沈從文先生談到宋代絲綢時,也指出“織錦還是以四川成都占首位”。從秦漢到隋唐,蜀錦走在古代絲織品發展前列。中國織繡工藝史上,蜀錦的身世尤其古老。究其由來,宋錦亦跟蜀錦有瓜葛,以經、緯線同時顯花的前者是具有宋代藝術風格的織錦,“它源自于唐代緯錦(蜀錦),又與當時蘇州特色的織錦相結合演變而形成”。或曰,“蘇州宋錦是在唐代蜀錦的基礎上發展起來的。晉末,因五胡亂華導致漢人衣冠南渡。南朝宋郡守山謙之從蜀地引用織錦工匠在丹陽(與南朝劉宋都城南京相鄰)建立東晉南朝官府織錦作坊斗場錦署,使蜀錦技藝傳到江南。……北宋初年,都城汴京開設了‘綾錦院’,集織機四百余架,并移來了眾多技藝高超的川蜀錦工作為骨干。另在成都設‘轉運司錦院’”。織錦有經錦和緯錦之分,前者起源于西周,是“中國最古老而獨有的絲織技術”,盡管唐以后平紋經錦逐漸減少而斜紋緯錦興起,但前者對后世織錦技術的影響仍有蛛絲馬跡可尋。尼雅遺址出土的漢代織錦護膊當屬經絲彩色顯花的經錦,那么,所用織機如何呢?

說到織機,形體高大的花樓機是織造蜀錦的重要工具。2012年12月,成都地鐵3號線修建至天回鎮老官山,發現了漢墓,該墓中出土了4臺竹木構造的西漢織機模型,為蜀錦制作提供了重要的實物證據。此乃我國發現的最早的、完整的西漢蜀錦織機模型,對于研究中國乃至世界絲綢紡織技術具有重大意義。據發掘報告,老官山漢墓出土的織機模型根據同時發現的15個木俑的比例推測,真實的織機當有兩三米高,跟后世工匠使用的花樓機不相上下(蜀錦之花樓織機形體高大,結構精巧,在本次川渝民間工藝調研中亦為考察團隊所見)。2013年,國家文物局實施“指南針計劃”,開始嘗試以此為基礎復原漢代勾綜式提花機。三年之后,中國絲綢博物館的專家使用根據老官山漢墓出土文物復原的織機,將“五星出東方利中國”織錦復制出來,真正可謂是“漢機織漢錦”。此舉不但讓往日的文物“活”了起來,而且是當代織錦工藝行業值得驕傲的重大收獲。

作者:李祥林,四川成都人,教育部人文社科重點研究基地四川大學中國俗文化研究所教授、四川省民俗學會副會長、中國藝術人類學學會常務理事、中國儺戲學研究會常務理事、中國俗文學學會理事、“中國民間文學大系·小戲”編纂出版專家組成員、《中國民間文學大系·小戲·四川卷》主編,參與非物質文化遺產保護20多年并在國內及海外做過上百場非遺講座,歷年在海內外發表學術論文逾200篇。

責任編輯:張書鵬

文章來源:華學論壇