研究 | 吳葒:隴東地區北周隋代菩薩造像特征研究

時間:2024-06-28 來源: 中國工藝美術學會 瀏覽量:

28 分享:

隴東地區是中國佛教美術發展的重要地域,境內出土的北朝晚期至隋代造像以涇川龍興寺出土為代表,是認識隴東甚至中原北方西部地區此階段造像的重要資料。其中的單體圓雕菩薩造像特征明顯。本文從菩薩像尊格判定、服飾、裝飾物樣式等方面進行分析,并探討其與周邊長安、南朝造像的關系。

隴東地區指甘肅平涼、慶陽兩地區,其位于絲綢之路東段北道,連接東西,佛教文化較為發達。境內有著名的王母宮石窟、南北石窟寺、子午嶺中早期石窟等,其中早期石窟造像在中國石窟發展史上占據重要地位。除此之外,近年該地區還出土一批單體造像,這些造像在受到周邊地區影響的同時又具有自身的特點,為研究西部地區北周至隋代造像特征等提供了新的重要資料,對于認識北朝晚期至隋代造像的形成具有一定的意義。

隴東地區目前發現的單體造像主要有涇川龍興寺出土的一批北魏至宋代造像,其中的北周隋代菩薩像是已知隴東地區數量最多、制作最精美的一批菩薩像。涇川鄰近的平涼市崇信縣、慶陽市寧縣等地也出土了同時期菩薩像,風格與涇川出土菩薩像極為接近,有的甚至可能就是一批工匠所為,這些菩薩像共同構成了隴東地區北周隋代菩薩像資料庫。慶陽北石窟寺保存有北周隋代的大量中小型窟龕,雖然保存狀態較差,但仍具有一定的參考價值。寧夏須彌山石窟、陜西長武地近隴東,在造像特征上與涇川有很多相似性,可歸入隴東區域討論。

涇川龍興寺出土單體圓雕菩薩像共計43件,其中立菩薩40件,倚坐菩薩3件,菩薩頭像32件。涇川縣博物館舊藏立菩薩像1件。崇信縣博物館新近入藏2件立菩薩像。華亭市博物館藏1件隋菩薩立像。寧縣博物館藏立菩薩像2件,倚坐菩薩1件,菩薩頭像1件。平涼市博物館藏有2身菩薩殘像,菩薩頭像1件。長武縣博物館(昭仁寺)藏2件菩薩像。

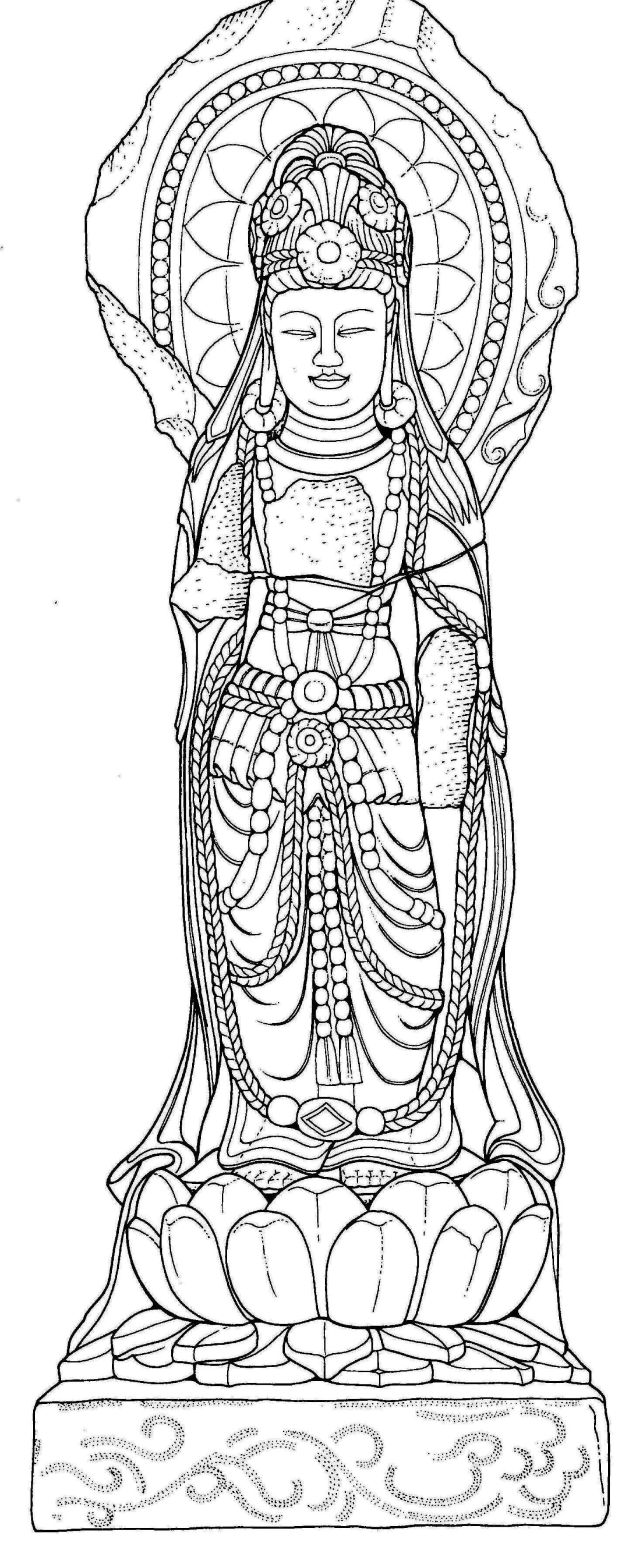

涇川龍興寺出土立菩薩像完整者多戴化佛冠,右手持楊柳枝,左手提握凈瓶(偶見相反的例子),部分像一腿直立,一腿微曲。《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經》中明確指出楊柳與凈水是觀音菩薩的重要持物,“此國人民遇大惡病,良醫耆婆盡其道術所不能救。唯愿天尊慈愍一切,救濟病苦令得無患。爾時世尊告長者言:去此不遠正主西方,有佛世尊名無量壽,彼有菩薩名觀世音及大勢至。恒以大悲憐愍一切救濟苦厄。汝今應當五體投地向彼作禮。燒香散華系念數息,令心不散經十念頃。為眾生故當請彼佛及二菩薩。說是語時于佛光中,得見西方無量壽佛并二菩薩。如來神力佛及菩薩俱到此國,往毗舍離住城門閫。佛二菩薩與諸大眾放大光明,照毗舍離皆作金色。爾時毗舍離人,即具楊枝凈水,授與觀世音菩薩”。[1]楊柳觀音是依此而創制的。除了手持楊柳及凈瓶外,涇川出土的較為完整的菩薩像多戴化佛冠,雖然在犍陀羅及中國早期彌勒菩薩像中也見化佛冠,但化佛冠、楊柳枝、凈瓶三者共同表現在一身菩薩像上,其身份無疑應為觀音。涇川個別菩薩像冠中無化佛,僅手持凈瓶和柳枝,考慮造像時代及文獻記載,也應確定為觀音。

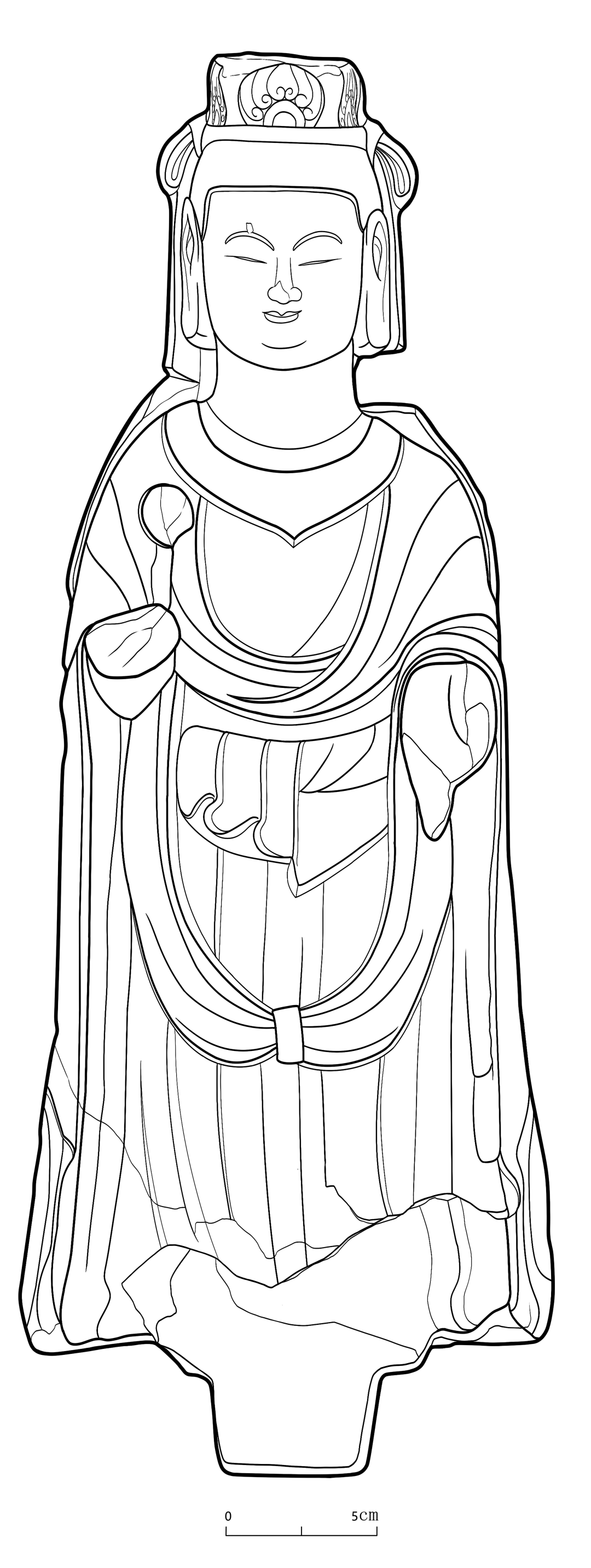

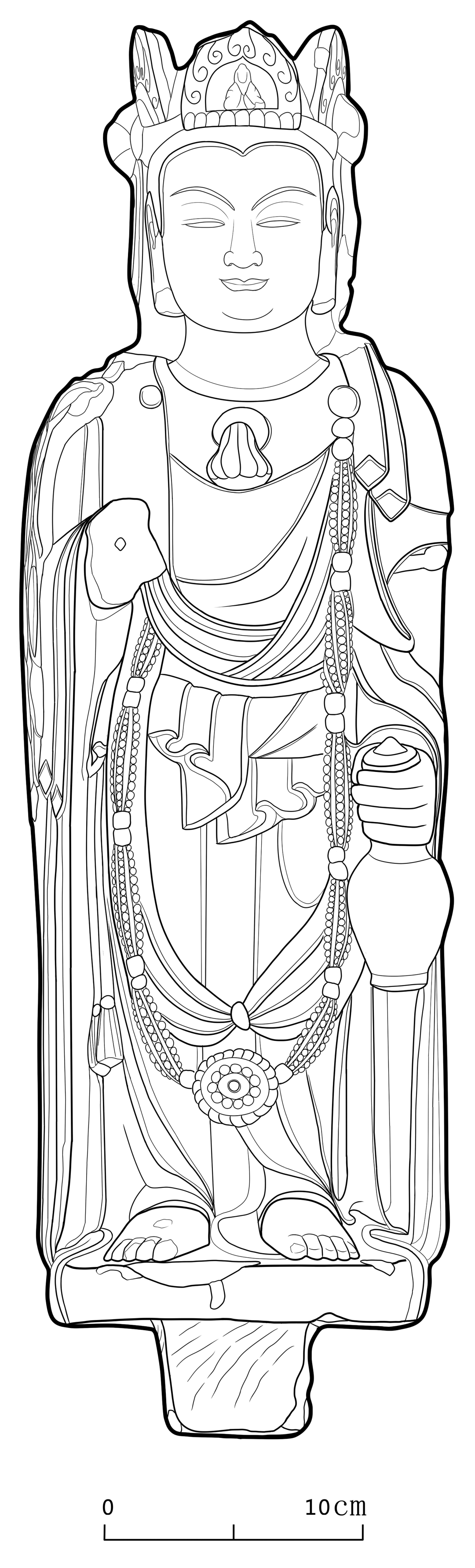

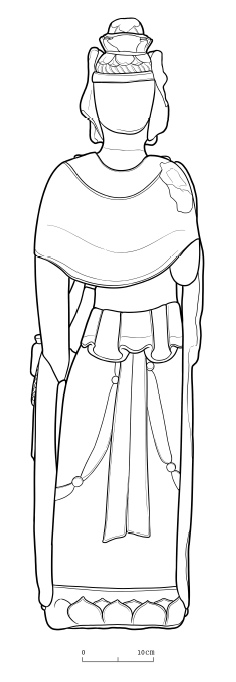

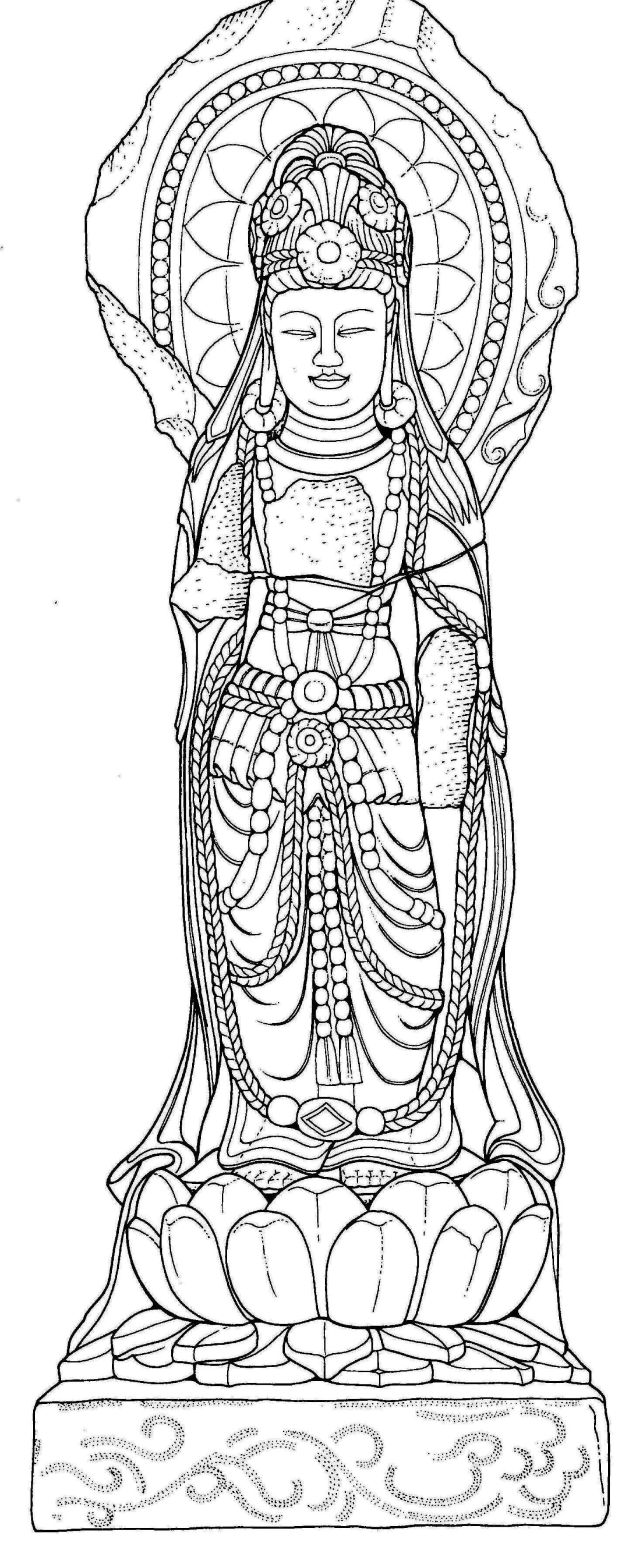

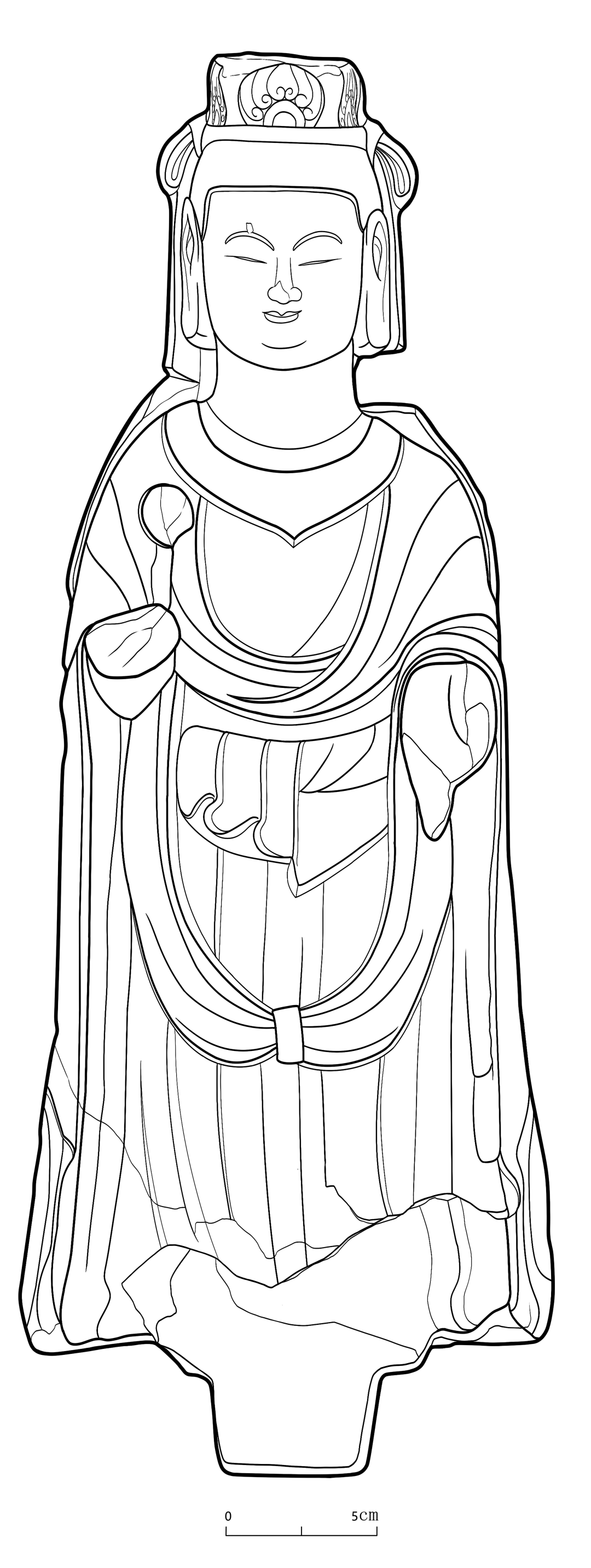

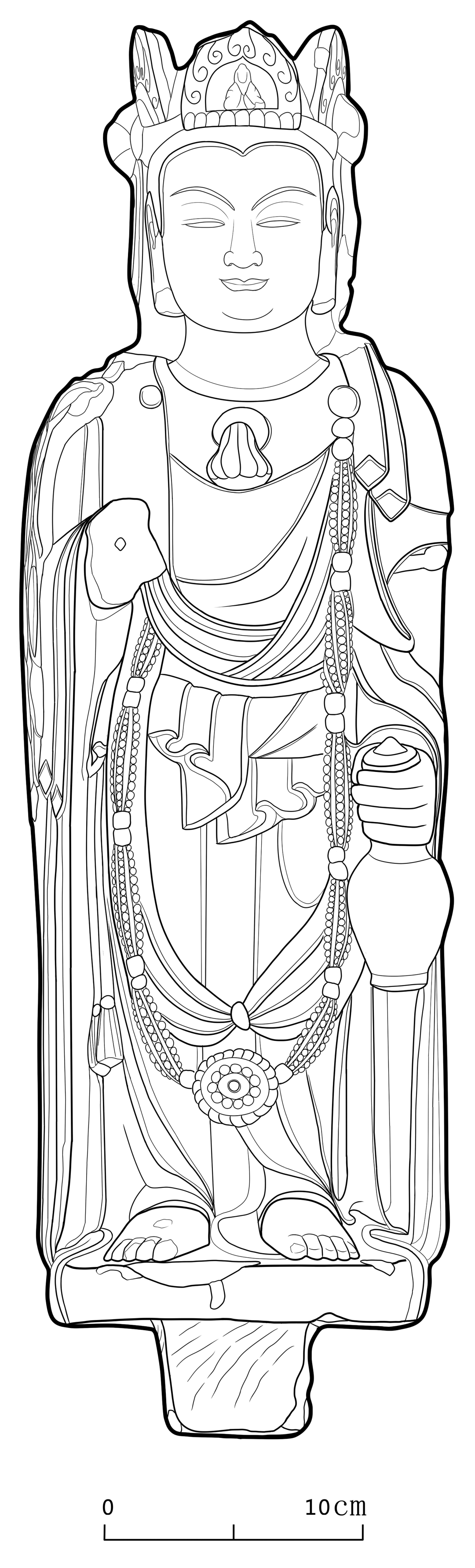

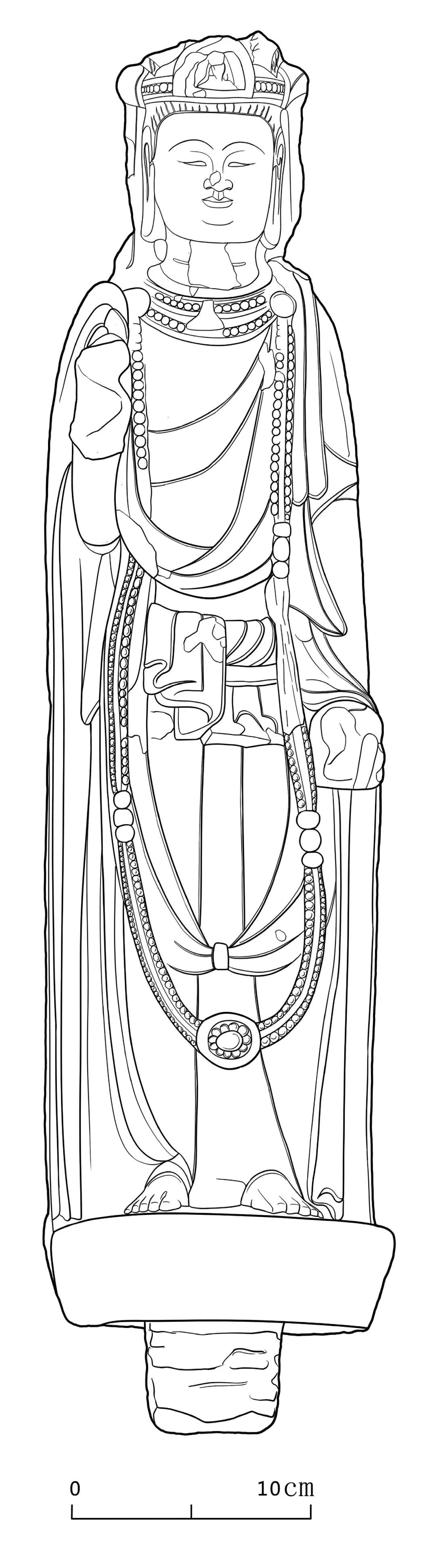

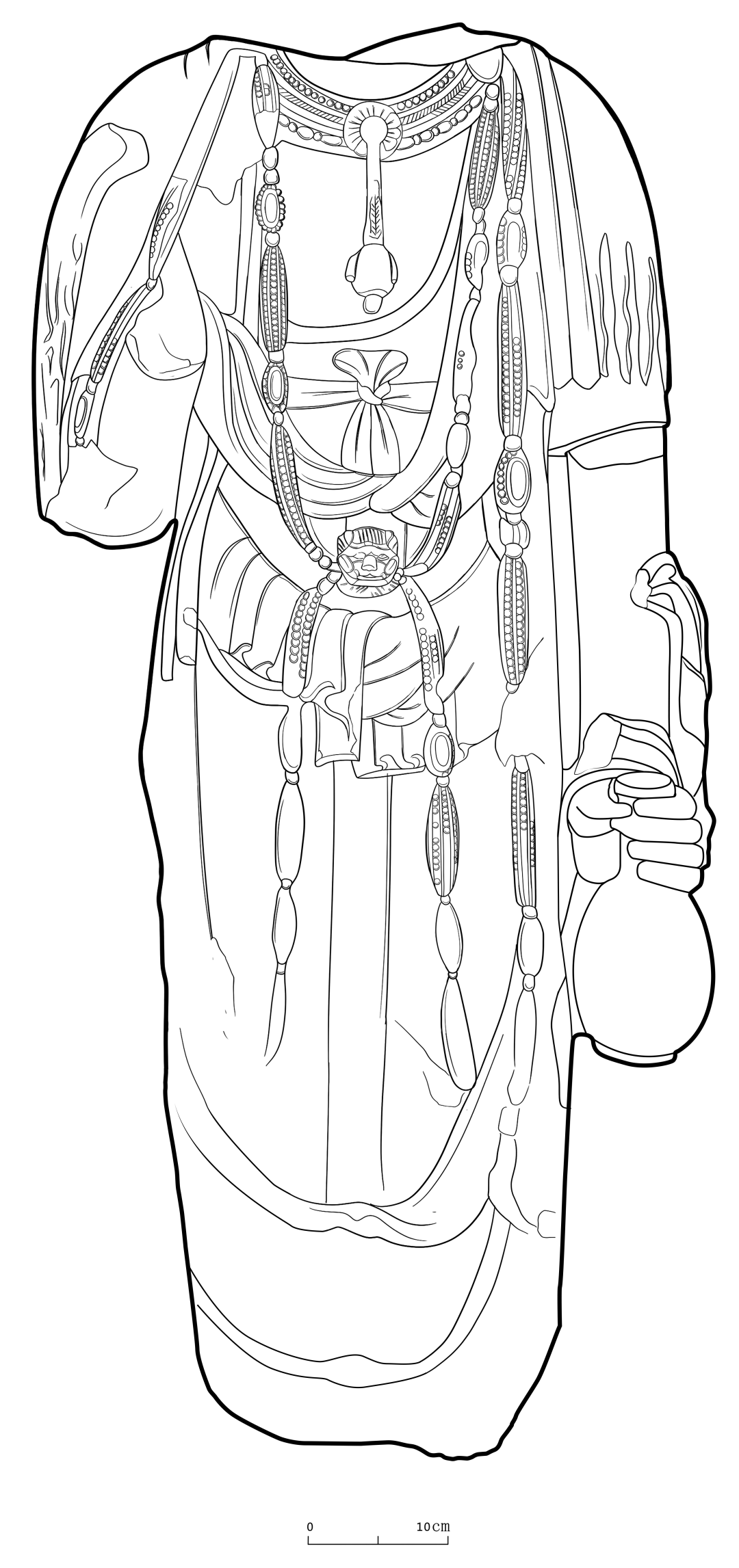

涇川西魏晚期、北周早期的菩薩身材略微短粗,頭大、直立柱狀,腹部凸出。戴心形項圈,帔帛自雙肩下垂,兩端于腹前繞搭,之后下垂再反折上來搭于雙肘上,順體外下垂。或帔帛于胸、膝前橫過二道,膝前橫過一道于中間結束珠飾。裙及帔帛下擺略外侈,保留了北魏以來的特點。無瓔珞裝飾。雙手施無畏與愿印(圖1、圖2)。北周成熟期菩薩像仍保持直立身軀,頭大,體短的特征。戴化佛冠,項圈變成寬大的圓形,素面無飾或上下緣飾兩排連珠紋,中間飾麥穗紋,下墜一花蕊。帔帛于腹、膝前橫過二道。膝前一道于中間結束珠飾。單重U形瓔珞掛于體前。瓔珞由連珠紋組成玉米棒形,相互由珠飾連接。U形底端飾一圓璧。一手提凈瓶,一手持楊柳(圖3、圖4)。

圖1ˉ 涇川西魏- 北周菩薩像

圖2ˉ 涇川西魏- 北周菩薩像

圖3ˉ 涇川北周菩薩像

圖4ˉ 涇川北周菩薩像

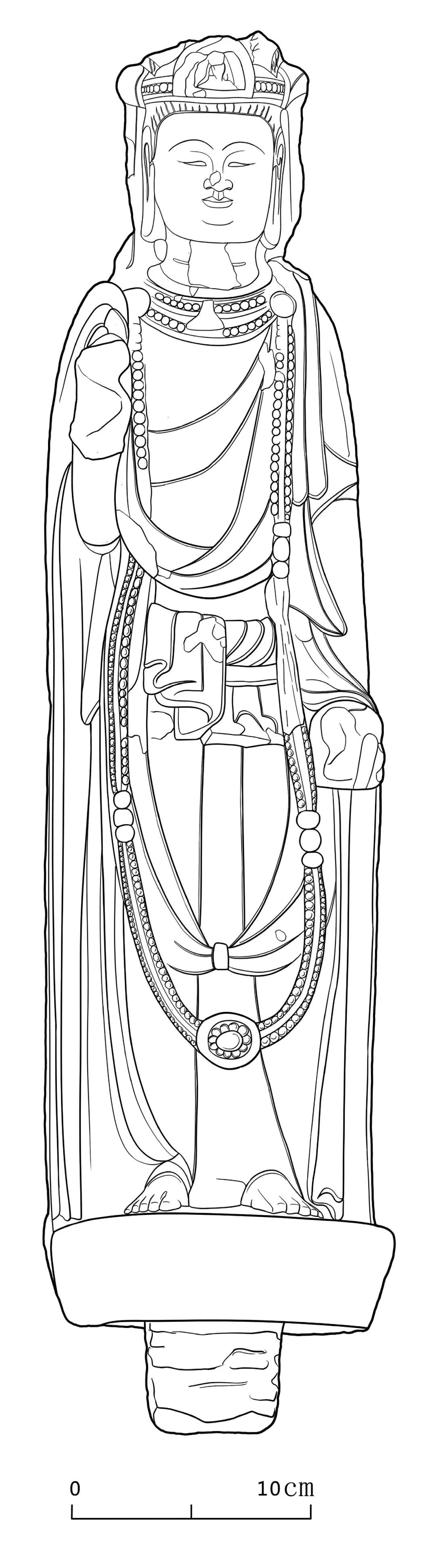

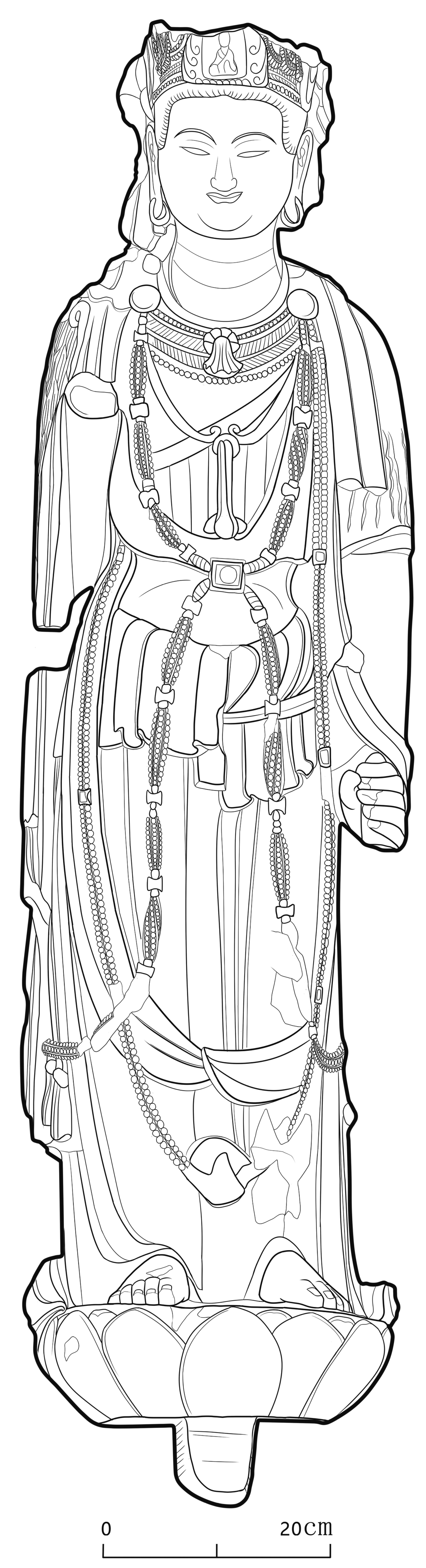

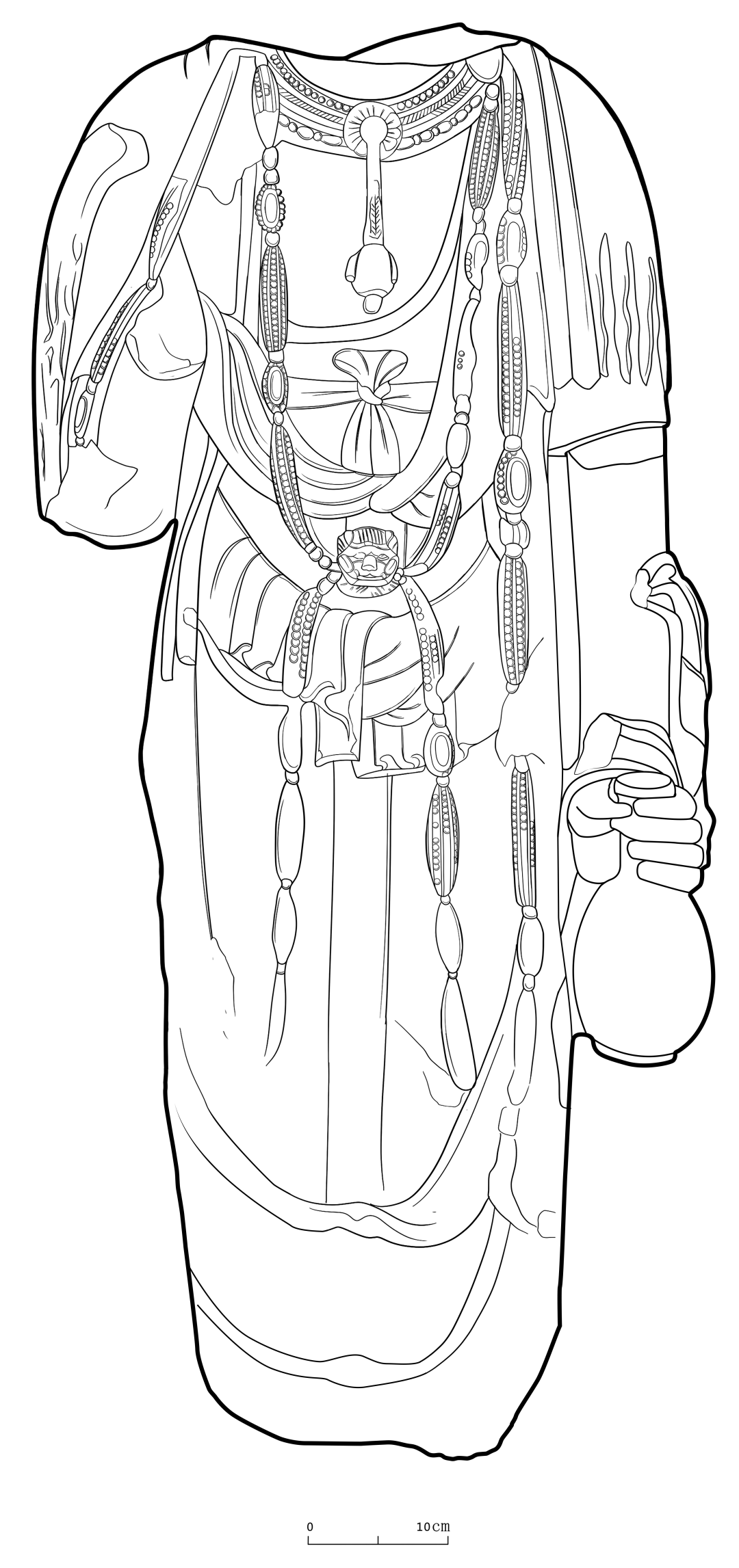

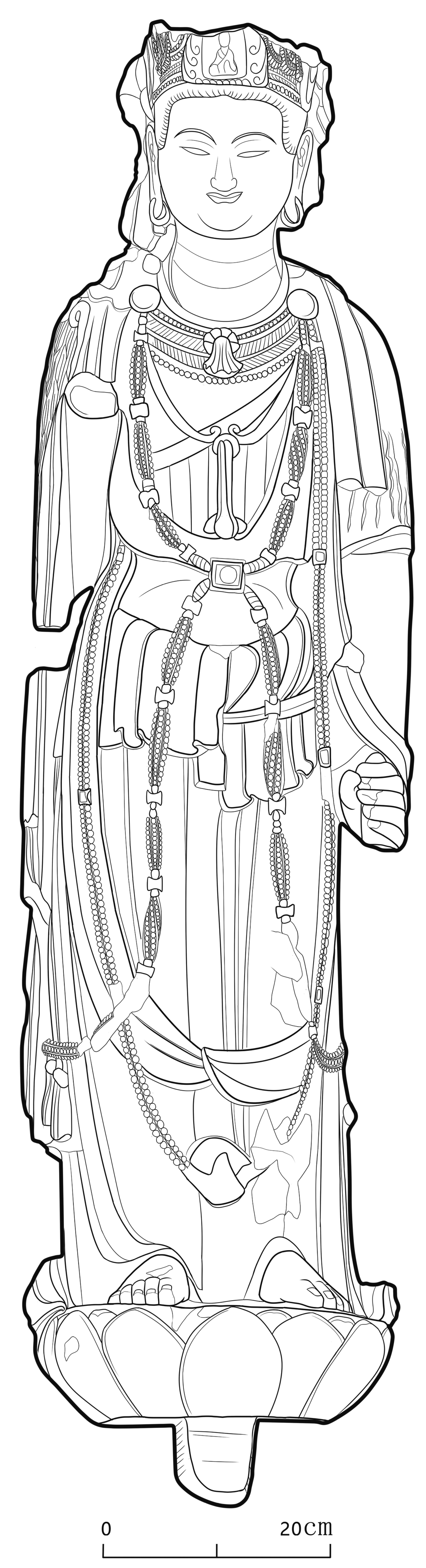

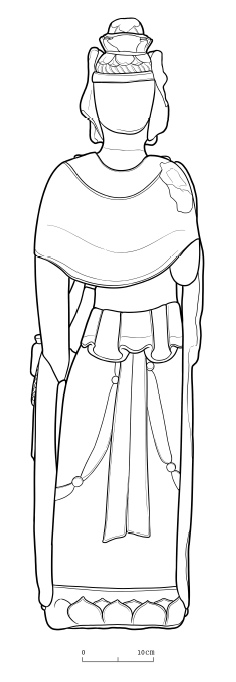

隋代菩薩像身軀高大、修長,腰部扭動,身體曲線顯露。部分菩薩像一腿直立一腿彎曲,呈游足狀。束高髻,戴冠,多為化佛冠、三葉冠。寶冠上裝飾有W形垂懸花繩、仰月。戴圓形寬項圈和長項鏈。圓形寬項圈仍延續北周樣式。項鏈細長,底部打結,下垂鈴形物等。帔帛基本均為橫于胸(腹)、膝前兩道的樣式。掛雙重瓔珞,一般短重為X形,長重U形。雙重瓔珞自肩部圓形物下垂,X形瓔珞腹前交叉于圓形、橢圓形或方形璧上,個別出現獸面紋。U形瓔珞與北周相似,只是底端圓璧上垂花蕊。帔帛與瓔珞交互穿插(圖5、圖6)。

圖5ˉ 涇川隋菩薩像

圖6ˉ 涇川隋菩薩像

以上北周、隋代菩薩特征符合北朝晚期至隋代的時代特征。菩薩像服飾繁復華麗,反映出其與周邊地區的聯系,值得注意。

早期佛教里把成佛前的悉達多太子或累劫轉世修菩薩道的釋尊稱為菩薩。因此,早期的菩薩造像大多以出家前的悉達多太子形象為參照。玄奘《大唐西域記》卷二記載:“王族大人士庶豪右。莊飾有殊規矩無異……凡百庶僚隨其所好。刻雕異類瑩飾奇珍。衣裳服玩無所裁制。貴鮮白輕雜彩。男則繞腰絡腋橫巾右袒。女乃襜衣下垂通肩總覆。頂為小髻余發垂下。或有剪髭別為詭俗。首冠花鬘身佩瓔珞……國王大臣服玩良異。花鬘寶冠以為首飾。環釧瓔珞而作身佩。其有富商大賈惟釧而已。人多徒跣少有所履。”[2]《佛所行贊》卷一敘載,釋迦牟尼當太子時,就是“瓔珞莊嚴身”。《中阿含經》卷一中的《木積喻經》有許多青年女性修飾身體時使用物品的記錄:“年在盛時,沐浴香熏,著(著)明凈衣,華鬘、瓔珞嚴飾其身。”[3]可見菩薩繁雜華麗的衣飾受世俗人物著衣的影響。

涇川菩薩像發式、冠、項圈、瓔珞、裙帶、腰帶等裝飾較為繁復,充分反映了上述記載的內容。

涇川龍興寺出土的北周隋代菩薩像較為清晰地表現了發式。其發式分為兩種,一為高髻束帶后綰(圖7),一為束帶沖天高髻(圖8)。沖天高髻類發上裝飾仰覆蓮瓣,頂部呈半圓形(圖9),這一特點在以往發現的菩薩像中少見。

圖7ˉ 涇川菩薩頭像

圖8ˉ 涇川菩薩頭像

圖9ˉ 涇川菩薩頭像

涇川龍興寺出土北周隋代菩薩像多戴三葉冠,上分飾化佛、寶珠等。冠以箍帶樣式多見。另有個別冠為圓桶狀,頂部與發髻平齊,正面不見發髻,裝飾繁復。涇川菩薩像中另一突出的特點是冠中裝飾W形花繩。

涇川菩薩冠飾中寶珠冠較為突出,寶珠呈圓形或半圓形,周圍飾火焰紋或忍冬紋,其底邊多飾蓮瓣,形成一小蓮臺樣。

涇川出土的北周隋代菩薩所帶項飾分兩種,一為圓形項圈,較寬,上下緣多飾連珠紋、中間飾麥穗紋,項圈中央飾小蓮花,其下墜花蕊或鈴[4]。個別的圓形項圈內飾連珠紋及卷草紋。涇川縣博物館舊藏的一件隋代菩薩像圓形寬項圈分格,內分飾圓形、菱形飾物。一為細長項鏈,下垂鈴,形式簡潔。北周菩薩戴圓形寬項圈,隋代菩薩多戴雙重項飾。

涇川及隴東地區除了西魏、北周早期菩薩帔帛于腹前扭搭外,北周隋代菩薩帔帛均為橫于胸腹或膝前二道的樣式,一般帔帛披覆雙肩,右端自右側下垂于膝前橫過,上折搭于左臂外下垂;左端自左側下垂,在胸腹前橫過,搭于右臂外[5]。

涇川出土的北周隋代菩薩像基本都披掛瓔珞。北周以單重U形為主,隋代多見雙重樣式,X形交叉腹前穿環(璧)、U形垂掛于體前。瓔珞多以連珠紋組成,其間夾雜有寶珠等,為北朝晚期隋常見的形式。U形瓔珞掛于體前,U形底部飾圓璧。X形瓔珞交叉后均繞向身后,背面掩于外翻的裙邊下,在腰間左右呈“八”字形下垂,且較少裝飾(圖10)。背面腰部以上基本不見瓔珞。個別X形瓔珞在正面出現交叉于獸面上的樣式(圖11),形成一種新樣式。

圖10ˉ 涇川北周菩薩像背面

圖11ˉ 涇川隋菩薩像獸面

涇川菩薩像多上袒,下著裙,裙邊外翻,系裙帶,裙帶橫于腰間,部分壓掩于外翻的寬大裙邊下,但于兩腿間、身側或身后打結下垂。身側下垂的裙帶飾麥穗紋,呈細長條狀,且底部墜流蘇,多垂于身體右側。部分像在腹前或腰后垂長帶,有的結系蝴蝶結。

涇川北周隋代菩薩像除了上述的裙帶外,還見金屬質鏈狀腰帶(圖6)。他們背面裙邊整體外翻,而正面裙邊左右開合,左右兩側裙邊前后疊壓,腰間左側露出金屬質鏈狀帶,可見其于腰間纏繞1~2圈。另外部分菩薩身體右側面可見從腰間下垂的兩條細長帶,呈鏈狀,金屬質感明顯,底部墜流蘇。而此類菩薩像背面有精致的打結裙帶,故分析其同時著裙帶與腰帶。

在涇川西鄰的崇信縣博物館也藏有兩件隋代菩薩像,其整體風格與涇川菩薩像相似。戴高冠,上飾W形花繩,圓形及長鏈形項飾,圓形項圈內飾連珠與麥穗紋,長鏈中間打結下墜鈴形物。一件菩薩像麥穗狀裙帶結系,垂于腿間,下垂于體前,打結后分兩支下垂,再分別上折搭于X形瓔珞上。腰間左側半露麥穗狀腰帶(圖12)。另一件裙帶結系,金屬鏈狀腰帶半露。

圖12ˉ 崇信隋菩薩像(信搏濤攝)

上述隴東北周隋代菩薩造像的特征反映了與周邊地區的聯系性。

炳靈寺石窟第169窟6龕菩薩像無冠,能夠觀察到其發式為高髻束帶,高髻豎立于頭頂,呈扇形。沖天型發式在云岡石窟中多出現在飛天、伎樂天或脅侍菩薩像上,如第6、7窟。麥積山石窟北魏晚期及西魏洞窟中沖天型高髻較為常見,但其多為雙瓣式。麥積山石窟北魏、西魏高髻受到云岡石窟的影響。之后在麥積山石窟北周第22窟、62窟菩薩像上仍見束沖天高髻樣發式[6],但明顯低于北魏、西魏時的高髻,其是前期樣式的延續。涇川北周菩薩像沖天型高髻與上述高髻均不同,其直立于頭頂,中間束帶,最上部呈橋形,推測橋形裝飾為固定高發髻的梳或釵,所見橋形為梳背或釵梁部分,其不僅具有固定功能,也有裝飾作用。

麥積山石窟北魏第163窟左壁菩薩像束高髻,戴冠,額前頭發上飾蓮瓣。隋代第12窟正壁兩身菩薩像,發髻較低,頂上裝飾蓮瓣[7]。涇川龍興寺出土菩薩像的沖天高髻及其蓮瓣裝飾與此類似。

涇川菩薩像冠中或項圈上裝飾W形花繩。在公元前2世紀印度巴爾胡特大塔欄楯,犍陀羅地區2、3世紀的浮雕板上就經常出現童子扛花繩的內容,甚至一些容器外腹部也裝飾同樣的圖案。這對于北魏石窟產生了一定的影響,云岡石窟二期洞窟中就常見童子手握花繩雕刻,如6號窟中心柱龕楣上、南壁上層2層小龕間[8]。另外龍門石窟、偃師水泉石窟北魏窟門及龕楣上也多見[9]。

在犍陀羅地區菩薩像頭飾分兩種,一為束發式,只用簡單的連珠紋帶子系住。二為用頭巾包裹形成冠,冠上亦有細細的連珠狀帶飾從中間下垂至兩邊[10]。白沙瓦博物館藏2—3世紀釋迦菩薩像冠上已出現兩條下垂的花繩,花繩由連珠組成,其原本應是束發的飾帶[11]。至笈多時期毗濕奴像冠上圓形花飾,其中間垂飾短流蘇,兩邊飾彎曲的花繩,并與相鄰的圓形物中垂飾花繩相連。受此影響,在云岡石窟一期第18、19窟菩薩冠飾上出現類似的花繩,只是云岡石窟的花繩介于兩圓盤間。麥積山石窟北魏中期洞窟第69窟菩薩像圓形寶冠中間向兩側下垂長長的飾帶。東魏、北齊單體造像中也出現此類裝飾,如青州龍興寺出土的東魏一佛二菩薩三尊像中的脅侍菩薩,北齊單體菩薩像等[12]。北周單體菩薩像冠中W形花繩流行,如西安出土北周保定三年(563)菩薩像[13]。另外,西安北周、隋無紀年菩薩像中此類冠飾更是多見,且影響到隴東地區。除涇川菩薩像外,同屬隴東的甘肅寧縣、崇信出土的隋代菩薩頭像中也常見此類裝飾[14]。

據日本學者研究,南北朝時期中國存在三種項圈樣式:圓形盤狀、雙獸型、垂飾型。其中垂飾型基本演變為瓔珞。圓形盤狀類項圈,在印度稱為“軸”,是犍陀羅藝術中常見的胸飾[15]。其實在印度這種項飾自巴爾胡特大塔上女藥叉等神祇上就已出現,之后普遍存在于佛教造像中。雙獸型胸飾在中國演變為雙龍銜珠等樣式。中國菩薩像承襲了印度特點。自西晉、十六國金銅菩薩像,云岡石窟一期菩薩像,莫高窟早期三窟中菩薩像就已出現圓盤形、長鏈龍形雙重項飾及短瓔珞。雖然兩種項飾在中國發生了一定的變化,但印度項飾的基本要素還是可以窺見的。

如上所述,隴東地區菩薩像以圓形寬項圈為主,連珠與麥穗紋是主要紋飾。長安北周隋菩薩像圓形寬項圈內部形式多樣,第一種主體部分以小格劃分,與日本學者所言的盤狀項圈相近,其格內多裝飾菱形、橢圓形、圓形寶珠紋樣,上下緣飾連珠紋等。如西安博物院藏漢白玉彩繪貼金菩薩像、竇寨出土菩薩像、雷寨村出土菩薩等[16];個別菩薩像項圈格內不雕飾紋樣,如西安博物院藏未央區張家堡出土菩薩像、官亭村菩薩殘像[17],此種保留有早期樣式。第二種圓項圈由連珠紋組成,如保定五年(565)、天和二年(567)觀音像[18]。第三種項圈內由麥穗紋及連珠紋構成,如正覺寺出土殘觀音像[19]。涇川與此種較為相近。第四種由連珠紋和蓮枝花草紋組成,如西安博物院藏漢白玉彩繪貼金菩薩像、西安碑林博物館藏沙滹沱村出土菩薩像[20]。四種樣式中第一種分格類目前所見較多,是北周隋西安地區菩薩項飾的突出特點。另外,麥穗紋也是之前少見的裝飾紋樣。

成都萬佛寺出土南朝梁普通六年(525)背屏式造像中已出現戴圓形項圈的菩薩像,此時項圈還略窄,僅飾一排連珠。四川大學博物館藏中大通四年(532)造像中菩薩像所戴圓形項圈變寬,上飾兩排連珠紋。同樣的還有萬佛寺出土太清二年(548)造像中菩薩像。無紀年的造像碑中菩薩戴圓形項圈較為普遍。萬佛寺出土無紀年南朝菩薩像,其圓形項圈寬大,上下緣飾連珠紋飾,中間以連珠紋分格,格內飾圓形寶珠紋。萬佛寺出土的雙觀音像項圈也如此,手中所持柳枝亦表現為麥穗紋樣。汶川出土雙觀音像項圈寬大,飾連珠紋,手中亦持麥穗紋樣柳枝[21]。類似的還有四川大學博物館藏單體菩薩像[22]。成都下同仁路出土一定數量的南朝、西魏、北周及唐代造像,其中南朝梁天監十五年(516)背屏式造像(H3:11)中菩薩戴圓形素面項圈。梁中大同二年(547)背屏式造像(H3:48)中菩薩戴麥穗紋圓形項圈。北周天和三年(568)菩薩像(H3:53)雖然圓形項圈素面,但其冠飾中有菱形紋飾物、麥穗紋帶飾。雙重瓔珞更是由麥穗紋組成,腰帶也為麥穗紋(圖13),顯得較為突出,構成菩薩裝飾的一大特點。同時西魏—隋的部分無紀年菩薩像上麥穗紋、菱形紋也較為普遍(H3:27、49、89、68)[23]。可見圓形項圈、麥穗紋、分格裝飾等是南朝—隋成都地區菩薩像中的突出特點。

圖13ˉ 下同仁路出土北周天和三年(568)菩薩像(H3:53)(采自《成都下同仁路——佛教造像坑及城市生活遺址發掘報告》,圖四二)

由上述分析可知,成都地區菩薩像圓盤狀項圈裝飾中分格特征、冠飾、瓔珞中麥穗紋等最早出現在南朝,北周隋造像較多地受到梁以來南朝像的影響。總體看成都地區具有此類裝飾的菩薩年代早于西安及涇川,西安及涇川北周隋菩薩像應受其影響。西安地區菩薩項圈繼承了成都菩薩項圈分格裝飾的要素,涇川菩薩像主要吸收了連珠紋、麥穗紋紋樣。

大量的犍陀羅菩薩像戴圓形寬項圈,內分格;項鏈由麥穗狀紋樣組成,顯著的例子為二龍(人)銜珠形項飾。同時,犍陀羅菩薩像斜掛于右肩及右胸的短瓔珞也有部分表現為麥穗紋(圖14)。這些特征對中國菩薩像產生了深刻影響。

圖14ˉ 犍陀羅菩薩像(筆者攝)

涇川龍興寺北周隋菩薩像中細長項鏈于中間打結,下墜垂鈴樣物與印度龍蛇形飾物相關。關于印度龍蛇形飾物及其對中國的影響,學界已有論述[24]。龍蛇形飾物是《悲華經》中的“閻浮檀金作龍頭瓔”中的“龍頭瓔”。西晉、十六國、北魏石窟菩薩像中佩戴此種項飾的像例較多。西晉、十六國時期的龍形較為寫實,完全繼承了犍陀羅特征,云岡石窟一期大致也如此。云岡石窟二期開始出現演化樣式,龍口中銜鏈接寶珠于繩索兩端,或龍頭相連口中銜鏈接寶珠于一條繩索,龍頭日趨簡化,整個造型抽象簡潔[25]。成都萬佛寺出土的南朝菩薩像,二龍口銜寶珠,繼承了云岡石窟寫實的風格。涇川隋代菩薩像的細長項鏈,已不表現出二龍形象,而是簡化為繩打結的樣式。西安電訊工程學院(今西安電子科技大學)出土的隋代菩薩立像,雙重項飾,一重為兩條相交的細鏈,莫高窟隋代第244窟北壁主尊菩薩像戴二龍戲珠項鏈,龍頭也已簡化[26]。可見隋代西部地區二龍形象均已簡化。

從上述分析可知,涇川隋代菩薩像項飾與成都南朝菩薩像最為相仿,項圈麥穗紋、連珠紋特色突出,其應是受到成都南朝造像的影響。細長鏈形是印度龍頭瓔的簡化形式,更多地受到云岡石窟的影響。

涇川菩薩像裙邊外翻,裙帶多掩于帶下,但在身體右側及背面可見下垂的裙帶。同時,部分造像除了裙帶外,還束金屬質鏈狀腰帶,這是其菩薩像重要的特征。

西安中查村17、22號北周菩薩像裙邊外翻,系麥穗狀裙帶,裙帶垂懸于兩腿間。17號菩薩像在外翻的裙邊上再系腰帶,腰帶略寬,上裝飾菱形、圓形飾物[27]。明尼法尼亞藝術中心藏開皇元年(581)成國鄉邑子卅人等造觀音立像的腰帶與中查村菩薩像相似[28]。類似的還有無紀年的波士頓美術館藏隋代菩薩像、西安碑林博物館藏政治干校出土菩薩像、西安太平堡村出土菩薩像、南郊沙滹沱村出土隋代菩薩像[29]。從上述造像可以看出,西安地區北周、隋代菩薩像中存在一種裙帶、腰帶共同裝飾腰間的樣式,裙帶質地較軟,結系后垂于腿間或腰后;腰帶較寬,似金屬質,上飾橢圓形、菱形、方形飾物。鄰近涇川的陜西長武縣博物館藏昭仁寺出土的兩件菩薩像,系金屬質鏈狀腰帶[30]。

成都萬佛寺出土天和二年(567)的倚坐菩薩殘像,也系裙帶、腰帶二重[31],裙帶遮掩于外翻的裙邊下,外翻的裙邊上系兩圈細腰帶。成都下同仁路H3:53天和三年(568)觀音菩薩像,系裙帶、腰帶兩重,裙帶連珠紋狀,掩于外翻的裙邊下,垂于腿間,下墜流蘇。麥穗紋腰帶疊系于外翻的裙邊之上,且結于腹前團花寶珠上,之后分支下垂并繞向身后。同樣,無紀年的H3:89號菩薩像也系裙帶、腰帶兩重,裙帶麥穗紋狀,垂于腿間,下墜流蘇。腰帶疊系于外翻的裙邊之上,呈金屬質鏈狀,于腹前聯結于菱形飾物上,其下垂兩支麥穗紋帶,并繞向身后。H3:68號菩薩系裙帶、腰帶兩重,裙帶麥穗紋狀,垂于腿間,下墜流蘇。腰帶上下兩條系于外翻的裙邊之上,上面一條腰帶較寬,上飾橢圓形、菱形飾物。下面一條呈麥穗紋狀,分兩支下垂后分別上搭于腰間的帶上(圖15)。H3:90號菩薩也為裙帶、腰帶兩重[32]。

圖15ˉ 下同仁路出土菩薩像(H3:68)(采自《成都下同仁路——佛教造像坑及城市生活遺址發掘報告》,圖四七)

中原東部地區的青州云門山石窟第2窟菩薩像腰帶寬大,上飾方格,格內刻橢圓形寶珠,腰帶較長,于腹間相扣后下垂于腿前。鄴城北吳莊出土菩薩像著兩層裙,內層露出上端的褶皺,外層裙邊外翻,裙帶垂于腿間并結節。金屬質鏈狀腰帶在裙邊上圍系一圈,在腰右側表現出來,左側被下垂的裙邊遮蓋[33],與隴東地區相似,鏈條下垂于身體左側。

從目前發現看,成都出土的菩薩像裙帶、腰帶裝飾最為復雜、華麗。裙帶結系,遮掩于外翻裙邊下,垂于兩腿間,而腰帶無論一道還是兩道均系于外翻的裙邊上,有金屬質鏈狀、細長麥穗狀、上飾圓形菱形連綴狀寶珠的寬帶等三種樣式。其裝飾美化效果明顯。西安地區菩薩裙帶與成都比較,腰帶不見金屬質鏈狀及細長麥穗狀,而飾圓形菱形連綴狀寶珠的寬帶樣式較為突出。以涇川菩薩像為代表的隴東地區北周隋菩薩像裙帶多于身后結帶下垂,部分像腰帶右半部遮于裙邊下,左側露出金屬質鏈狀腰帶或無裝飾的細帶。半露的樣式與成都、西安兩地不同,但金屬鏈狀帶與成都西魏—北周菩薩像類似。從成都地區菩薩腰帶的復雜樣式及年代來看,很可能對長安、涇川菩薩造像產生了影響。

菩薩像上裝飾有圓形、橢圓形、菱形飾物的寬大腰帶,與現實生活相關。在《周書》王思政傳、李賢傳等中多次提到受賜“九環金帶”或“金帶”之事[34]。《周書》卷二十五《李賢傳》記“高祖……降璽書勞賢,賜衣一襲及被褥,并御所服十三環金帶一腰、中廄馬一匹、金裝鞍勒、雜彩五百段、銀錢一萬”。[35]《周書·李遷哲傳》記載:“太祖嘉之,以所服紫袍玉帶及所乘馬以賜之。”[36]北周隋墓中出土了一些蹀躞帶,印證了文獻的記載。這些蹀躞帶中有圓形、長方形銙飾[37],與北周隋菩薩像腰間的幾何形飾物相似。蹀躞帶本身就是傳自胡人,只是加入了中原玉石等元素。菩薩裙帶自北魏以來多一重打結系帶,其材質應為絲綢等柔軟的物質,而北周隋菩薩像身上出現裙帶、腰帶兩重,裙帶還應是北魏以來的軟質材質,而腰帶金屬質裝飾受當時現實生活的影響較大[38],但其真正的源頭可以追溯到外來的文明。

印度1—2世紀夜叉女腰飾帶中早已出現大量的金屬質物[39]。而夜叉與菩薩關系密切[40],其體態、裝身極大地影響了后世菩薩像。笈多時期菩薩像中更是出現大量的金屬質鏈狀腰帶[41],隨著笈多造像對北朝晚期、隋代佛教造像的影響,這一外來佛教裝飾因素與中國世俗社會審美相結合,產生出妖嬈嫵媚又裝飾華麗,獨具特色的菩薩像,反映了佛教中國化的歷程。同時此類裝飾對唐代影響十分深遠。

犍陀羅立菩薩像帔帛覆搭于左側肩膀上,之后一端下垂橫過腹前搭于右臂上,一端繞臂,再上搭于肩后下垂(圖14)。中國西晉、十六國金銅彌勒菩薩像直接模仿此類帔帛樣式。十六國、北魏早期石窟中出現的脅侍菩薩帔帛開始覆搭雙肩,于腦后形成大環狀,下垂繞雙臂外揚。此種類型是印度夜叉女服飾的翻版,以河西早期石窟為代表的涼州石窟吸收了此類帔帛形式,如炳靈寺石窟第169窟6龕菩薩。隨著佛教藝術中國化的演進,菩薩的裝身具等發生了變化。北魏中晚期、東魏、西魏流行帔帛X形交叉于腹前或穿璧,之后上折搭于兩肘部下垂于體外。北周、北齊時期帔帛既延續前期舊樣式又出現新樣式,且兩地特征不同。西安、隴東等西部地區北周隋菩薩像帔帛有腹前交叉、繞搭,繞臂下垂橫于胸腹、膝前二道幾種類型,后者為新樣式,一出現就較為流行。北齊的鄴城、山東地區菩薩帔帛樣式與西部地區類似[42]。北周、北齊新出現的橫于胸腹及膝前二道樣式其來源與北魏以來菩薩帔帛X形交叉于腹前類型相關,此類型中帔帛上下疊壓相搭于膝前,再上折搭于對面的肘部或一條搭肘,一條提握于手,形成上下疊壓,左右對稱樣式。納爾遜-阿特金斯美術館藏西魏恭帝元年(554)造像碑中部佛說法圖兩側脅侍菩薩的帔帛寬大,從左右兩肩下垂于膝前,形成上下疊壓樣,再分別上折搭于相對一側的肘上沿體外下垂(圖16)[43],這是東西魏以來流行的腹前交叉樣的變化形態。至北周保定三年(563)銘造像碑正面主尊左側脅侍菩薩像帔帛即為橫于胸腹及膝前二道的樣式(圖17),天和元年(566)背屏式造像左脅侍菩薩也如此。天和七年(572)金銅菩薩像帔帛橫二道(圖18)[44]。說明此類帔帛在北周初就已出現,之后流行。此類樣式將北魏以來的交叉于腹前而形成的左右對稱性的帔帛形式打破,其中的一條上提至胸腹部,另一條仍位于膝前,形成了胸腹及膝前橫過二道式,左右對稱變為上下平行。

圖16ˉ 納爾遜- 阿特金斯美術館藏西魏恭帝元年(554)造像碑(采自《中國佛教雕刻史論》,第319 b 頁)

圖17ˉ 北周保定三年(563)銘造像碑(采自《中國佛教雕刻史論》,第332 頁)

圖18ˉ 北周天和七年(572)金銅菩薩像(采自《中國佛教雕刻史論》,第351a/b/c 頁)

隴東及西安地區北周隋代菩薩像X形、U形瓔珞中連珠紋裝飾較為流行,無論單股還是多組多股主體都是由連珠組成。隴東地區X形瓔珞均繞向后背,在背面腰間左右呈“八”字形下垂,腰部以上基本不見瓔珞裝飾。這與西安地區不同。西安地區菩薩背面明確地表現出瓔珞上部掩于帔帛下,露出部分與體前向后折轉的部分相連,與身前部分構成網狀瓔珞。如長安城出土北周菩薩像等。涇川地區僅于腰間“八”字形垂掛。成都下同仁路出土的南朝—北周菩薩像,也多為背面自肩部下垂瓔珞,前后連為一體的樣式。隴東涇川與西安、成都不同,具有自身的特點。

北周隋菩薩像中還出現獸面裝飾,其樣式及位置不同,從目前發現看有兩種。一為涇川、崇信隋代菩薩像正面X形瓔珞交叉于獸面上的樣式(圖12),其一改交叉于圓璧樣。長安城出土的19號菩薩像也屬于此類。二為長安城出土的北周18號菩薩像背面腰間獸面(圖19)[45],顯得與眾不同,為目前僅見的造像。

圖19ˉ 長安城出土北周18號菩薩像( 采自《古都遺珍——長安城出土的北周佛教造像》,圖版五六)

從目前發現看,山西及山東地區北齊菩薩像中獸面裝飾較為突出。河北地區亦見項圈上垂飾獸面實例,如曲陽石刻項圈中獸面口吐花蕊或垂鏈。山東地區項圈、腿間垂帶及瓔珞中均見飾獸面;青州項圈、腿間垂飾獸面;諸城瓔珞交叉處常見獸面。山西地區獸面多出現在X形瓔珞交叉處,獸面口吐組佩、綬等[46]。上述的涇川、崇信菩薩像中獸面均為虎形,崇信虎形較為簡略,但短耳、圓頭的特征很明顯,瓔珞交叉于獸面,不見獸面口吐花蕊組綬等(圖12)。犍陀羅太子像冠中出現獸面(圖20),新加坡亞洲文明博物館所藏菩薩頭像冠飾中人面口吐連珠組成的短瓔珞(圖21)[47]。在5世紀印度教毗濕奴造像冠上出現獸面,其口吐短瓔珞或花繩[48]。新疆地區托庫孜薩來遺址出土,現藏吉美博物館的4—5世紀菩薩頭像冠中出現獸面(圖22、圖23)[49],與印度毗濕奴造像及新加坡菩薩像類似。麥積山石窟第76窟菩薩頭冠、云岡石窟二期第8窟菩薩像頭冠中也出現獸面,這些略早的獸面紋對北周、北齊菩薩項圈及瓔珞應產生一定影響。

圖20ˉ 犍陀羅太子頭像(采自《大美之佛像——犍陀羅藝術》,第39 頁圖45)

圖21ˉ 亞洲文明博物館所藏菩薩頭像(采自《犍陀羅文明史》,第509 頁圖10-8)

圖22ˉ 吉美博物館藏新疆托庫孜薩來遺址出土4—5世紀菩薩頭像(采自《西域美術——吉美博物館伯希和藏品Ⅱ》,第127 圖)

圖23ˉ 吉美博物館藏新疆托庫孜薩來遺址出土4—5世紀菩薩頭像(采自《西域美術——吉美博物館伯希和藏品Ⅱ》,第129圖)

長安城18號菩薩像身后腰間垂掛紳帶,腰間飾虎形獸面。其紳帶及獸面似與鞶囊有關。關于鞶囊學者有較多的論述,其在魏晉南北朝時期較為流行,畫像石、墓室壁畫、陶俑、傳世繪畫作品中都有所發現[50]。長安城18號菩薩像虎形獸面很可能就是表現了腰間垂戴的鞶囊。除鞶囊外,北周武帝孝陵出土的銅腰帶上也出現了圓形獸面銙13件[51]。推測這些因素都應對18號菩薩像產生了影響。

隴東北周隋菩薩像特征明顯,頭戴化佛冠,手持楊柳、凈瓶,基本確定為觀音像。其裝飾繁復,雙重項飾,帔帛橫于胸腹及膝前二道,單雙重瓔珞,裙帶結系后垂于體側或身后,腰帶束于外翻的裙邊上,出現金屬質鏈狀腰帶,這些特點與長安及南朝菩薩像極為相似,明顯是受到它們的影響。

隴東高原自古就與關中地區有著千絲萬縷的聯系,作為西出長安的門戶,在絲綢之路上占據著重要位置,文化面貌上與長安極為相似,屬于長安佛教文化圈,其造像可以窺見長安造像的面貌,或者說最具長安影響,因此顯得極其重要,成為認識長安造像的一個窗口,可對長安造像彌補一二。同時,南朝佛教文化又通過長安對隴東地區產生了明顯的影響。隨著隋的統一,南北東西文化大融合,佛教藝術也呈現出逐步統一的面貌。但因隋代歷時較短,造像風格并未完全統一,北齊、北周樣式還存在于隋東西部造像上,直至唐代才實現了真正的風格統一。

吳葒,甘肅省文物考古研究所研究員。

責任編輯:張書鵬

文章來源:美術大觀雜志

上述文字和圖片來源于網絡,作者對該文字或圖片權屬若有爭議,請聯系我會