高山仰止憶張仃

2010年2月21日上午10時在北京,原中央工藝美術學院的老院長張仃先生的心臟停止了跳動,永遠離開了他所鐘愛的祖國與人民、藝術與事業、親人與學生。

張仃先生是一位偉大的藝術教育家。六十多年前,在毛澤東主席與周恩來總理的親切關懷與指示下,他與他的同事們共同創建構筑了一所當代中國藝術設計與工藝美術教育的最高學府—— 中央工藝美術學院。這所學校的建立,代表了當代中國藝術設計與工藝美術的發展方向, 幾十年來,“為美化人民生活服務”被中央工藝美術學院幾代學人奉為圭臬。這所學校不斷完善的專業設置和遍布全國各地的高等院校中的藝術設計與工藝美術專業院系、工藝美術中專學校與技工學校,標志著當代中國藝術設計與工藝美術教育的大廈和教學體系的建立。建校之初,這里匯聚了當代中國大部分最優秀的藝術設計家和工藝美術教育家,龐薰琹、雷圭元、張光宇、高莊、鄭可、陳叔亮、吳勞、柴扉、徐振鵬、袁邁、祝大年、梅健鷹、程尚仁、湯子博、張景祜、衛天霖、吳冠中、阿老、白雪石、尚愛松、邱陵、潘昌侯、奚小彭、溫練昌、袁運甫、常沙娜、陳漢民、余秉楠、 田自秉、 黃能馥、 王家樹、李綿璐等一個個在工藝美術學界耳熟能詳的名字閃爍著時代的光輝,張仃先生是他們當中的杰出代表。

中央工藝美術學院曾是一所具有優良學風、人文精神和優秀學術傳統的享譽海內外的中國大學,藝術設計、裝飾風和工藝美術史論研究作為這所學校的特色和發展張力,引領時代潮流。我們知道,一所大學的精神和傳統,往往要經過幾代人的心血澆灌與培育才能形成。有時,一所大學的精神和傳統往往又與這所大學校長的思想、情感、學養和人格魅力緊密相連。張仃先生一生對傳統的堅守、對藝術的追求、對人才的呵護和寬廣慈悲的胸懷,曾對這所大學精神與傳統的形成產生了重大影響。以20世紀50年代北京十大建筑裝飾為代表,這所學校的裝飾與藝術設計,體現了那個時代的最高水平。學校培養的學生,一直是當代中國藝術設計與工藝美術的佼佼者與骨干力量,源源不斷輸送到社會各個領域中去。張仃院長的名字與他為這所學校所做出的巨大貢獻、他所設計的校徽、標識和《裝飾》創刊號的封面等等,都與這所學校的成長歷史和當代中國的工藝美術事業永遠聯結在一起。今天,中央工藝美術學院已并入清華大學,當年的校園也已不復存在,但張仃先生和學校幾十年凝聚的人文精神與學術傳統,將永遠是曾經在中央工藝美院工作和學習過的人們心中抹不去的記憶和豐碑。

張仃先生是一位不斷超越自我的人,他的一生始終走在時代的前沿。在抗日的烽火中,他奔向當時的革命圣地延安;在那風起云涌、風云際會的年代,與當時的熱血青年和有抱負的藝術家們一起,以他們自許的智慧、堅韌的普羅米修斯精神,把火種帶給人類,讓文明、智慧、自由、博愛的光輝照亮人間。他高傲倔強,用畫筆諷刺丑惡,抗擊敵人。延安整風的時候,許多人被說成是特務,氣氛很恐懼。但張仃死不承認,誰說他是特務,他就說:“你是特務,我不是!”一般人都支持不住,但張仃先生就是不認頭,年輕的張仃性格剛直,浩氣凜然。而當新的年份伊始,為了長期艱難奮斗得來的勝利,為著建設理想中夢寐以求的家園——生活與精神的棲息之地,他意氣風發,又開始了新的建設工作。為設計國家標志與形象而殫心竭慮。當中華民族的歷史文化與道德信仰經歷一場浩劫時,他以一個藝術家的良知和尊嚴堅守著做人的底線,絕不曲意逢迎,絕不趨炎附勢。張仃先生長期擔任中央工藝美院的領導,他在怎樣領導藝術家和有關藝術的問題上曾有過深刻思考與振聾發瞆的發問。一次是對他在延安時的好朋友杜矢甲和塞克的境況,他知道杜矢甲被整成瘋子、塞克長期被冷落,心中深感不平。他說:天才的藝術家被整成瘋子、整成神經病;塞克,有多方面非凡的才能,一點工作都不給他! 1949 年以后他寫過一個字嗎?導過一部戲嗎?灰娃曾這樣描述過張仃先生和杜矢甲文革后的一次會面,她說:“杜矢甲愛人出國看女兒去了,不在,杜矢甲一個人,家里有個人照顧他生活。原本三個真藝術家,天然的渾身波希米亞風,現實的殘酷折磨,而今無奈、流落成這般尷尬、這般落魄,眼下兩個人坐在那兒,眼睛渾濁,看外表,完全沒有半絲當年意氣風發的氣息。四只渾濁的眼睛相互看著,一句話沒有,一直坐著。‘你們兩個問候一下啊,你生活怎么樣,不想了解對方嗎?’不講,就這么看著。我一直勸,他們一句話不講,時間太長了,兩個人就那么對著看,兩個老人,我不知道他們心里想著什么。我看實在時間長了,天黑了,只好回去了,結果兩個人一句話沒說。試想一下,這種老人一生的經歷和他們原先的理想,后來的經歷,他們把多少話帶到土里去了,不是沒有話,兩個人不知道從哪里說起。四只眼睛相互看著,說不出來,全堵在心里,一生一世也沒有吐露出來。”

張仃先生尊重魯迅,認為魯迅深刻,一輩子都在讀魯迅的書,他經常用魯迅講過的“中國知識分子面前有三個陷阱”警醒自己。第一個陷阱,是給官幫忙幫閑;第二個陷阱,是給商人幫忙和幫閑;第三個給大眾,魯迅認為給大眾幫忙幫閑也不對,光給大眾逗樂子,從來不給大眾啟發反抗這種生活,你就是奴隸、是奴才。在特別困難的時刻,他的身份和影響力不允許他發表自己的真實想法,他便用沉默表示輕蔑,用心靈等待春天的來臨,我們能夠感受到他的孤獨、困惑而堅定的韌性。正如他的朋友、詩人艾青所說:“為什么我的眼里常含淚水?因為我對這土地愛得深沉……”

張仃先生是一位守望民族民間文化的先驅,他用自己的一生,將一腔熱情傾注于中國民族民間藝術的保護與弘揚。張仃先生不論是二十世紀50年初在中央美術學院實用美術系工作期間,還是二十世紀50年代后期起在中央工藝美術學院擔任學院領導工作的三十多年時間里,在學校辦學中他都盡力貫徹民族、民間的思想,提倡工藝美術設計與教學應該建立中國自己的學派。在中央美院實用美術系時,當時民間工藝還沒有被挖掘,沒有被很好地加以介紹,很多人不理解,甚至有的人不承認,他就帶著學生下去收集民間工藝品。他認為,民間工藝品絕大部分是生活日用品,是老百姓在耕稼之余的農閑時間里做出來的東西,它們出于勞動者之手,它們的審美趣味、加工,都是非常清新健康的。他還請民間藝人來學校,如面人湯、泥人張、皮影路,給他們每人搞個作坊,帶徒弟。當時他所做得這一切,都為幾十年后,中央美院和中央工藝美院開展民間美術和民間工藝教學埋下了火種。其實早在上個世紀30年代,張仃先生在北平美專讀書時就開始創作學習民間的作品。他后來回憶說:“學校辦周年校慶作品展覽,我參展了一幅作品,用的是小時候在家鄉辦喪事,做水陸道場時畫的水陸畫的形式,十八層地獄,我用這種民間繪畫的形式畫過一張很大的畫。當時學校提倡文人畫,一看民間畫都覺得挺俗氣,嗤之以鼻。我并沒有因為他們嗤之以鼻就失去信心。我用水陸畫的形式畫的漫畫《地獄變相》,把閻王畫成蔣介石,下面是丁玲關在鐵籠子里,魯迅在路上跑,小鬼在后面追。這個形式的漫畫在北京的一個漫畫展覽會上,人們很認可,用民間形式,畫現代生活。從那時起,我對民間的東西就一直沒有放棄,盡量挖掘、利用,為現代美術服務。”

記得1983年初夏的一個下午,廉曉春老師帶我去張仃先生白家莊的家,向他匯報中國工藝美術學會民間工藝美術專業委員會的籌備情況。當時師母陳布文先生在家,十分熱情的接待了我們。可以感受到廉曉春老師與張仃先生和師母的感情十分深厚。整個下午,廉曉春老師都在和張仃先生談民間工藝美術專業委員會的籌備工作,談得非常激動與興奮,仿佛在迎接著一個盛大節日的到來。1984年11月張仃先生在中國工藝美術學會民間工藝美術專業委員會第一屆學術年會上,發表了具有深遠影響的《工藝美術之根》的長篇講話。他說:“我們研究民間藝術,除了保存發展以外,還要吸收學習,為了今天的創新。”多少年來,數不清他曾在家里熱情接待過多少來自大江南北的民間藝人,又曾為多少民間藝人的展覽與作品題詞,鼓勵他們繼承和發展中國的民間藝術。在如何正確對待民族民間藝術方面,張仃先生一再強調并提醒,要提高對民間藝術的審美能力和水平,這對于我們從事民藝研究的人和廣大民間藝人,都具有重要的指導作用與深遠意義。張仃先生對民間藝術的未來發展始終充滿信心,他說:“我們的民間藝術今后不但不會衰亡,還會更加興旺。”2008年12月12日,張仃先生抱病出席了在北京舉辦的中國工藝美術學會民間工藝美術專業委員會第二十三屆年會,這是張仃先生最后一次參加年會。他在會上再一次強調說:“民間美術是一切造型藝術的根,如果沒有民間美術,也就沒有一切造型藝術。現在有新的一代從事這項工作,我非常高興,這對我們子孫后代的藝術發展大有好處。”在中華民族的歷史上,曾涌現出許多為捍衛民族尊嚴、抵御外侮、出生入死的民族英雄。在極“左”思潮橫行的歲月中,在極其艱難的境況下,為保護與弘揚中華民族的優秀傳統文化做出卓越貢獻的人,同樣也是我們民族的英雄,代表了我們民族的精神。張仃先生就是這樣一位有膽有識、充滿文化自信與自覺精神的民族英雄。

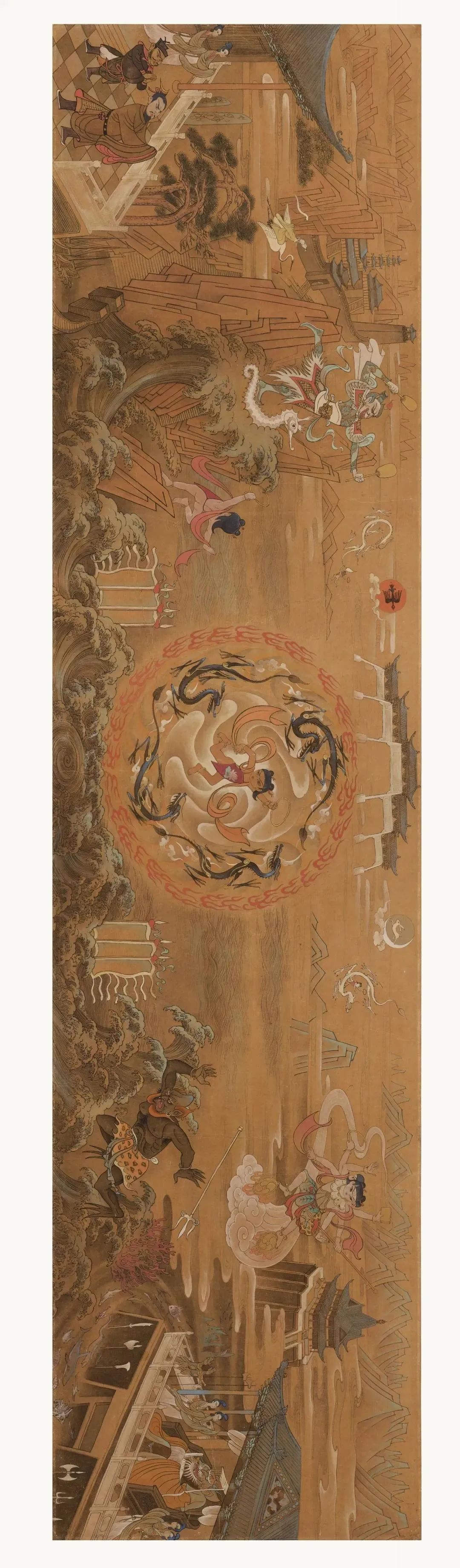

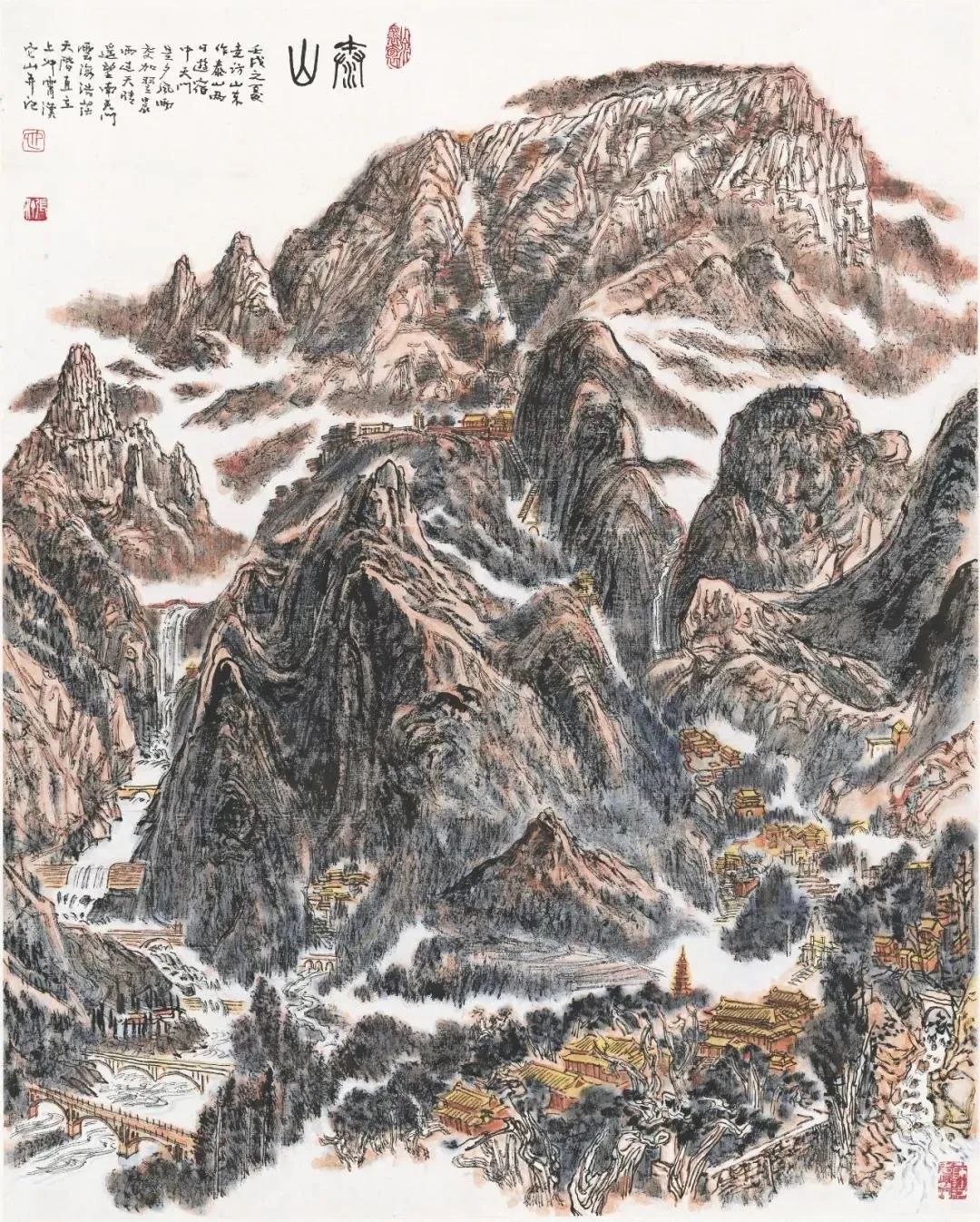

張仃先生是一位偉大的藝術家,他從來沒有放棄過對藝術創作的執著追求。他熱愛生活、熱愛祖國的壯美山河,始終擔當著一位藝術家對國家、對人民的責任。戰爭年代,他以漫畫諷刺丑惡,打擊侵略者。和平時期,他多次主持國家對外展覽的設計工作,為促進中外交流做出重要貢獻。他是當代中國公共藝術的開拓者,曾領銜首都機場、北京地鐵、長城飯店等大型壁畫的創作。他為裝飾繪畫創作開一代新風,在藝術設計、動畫藝術、舞臺美術、書法藝術、環境藝術、服飾藝術等多方面成績卓著。在藝術上,張仃先生從來不愿意違背自己的心愿去畫哪些“命題”之作,更不用說拿自己的畫去侍奉權貴或換取名和利。他說:“我要畫什么呢?總得那個事物讓我激動,打動我。”在藝術問題和政治問題攪和到一起的年代,藝術上的堅守同樣有極大的風險。首都機場壁畫創作過程中,由于袁運生先生的《潑水節—— 生命的贊歌》中有傣族姑娘沐浴的情節,當時曾掀起很大的一場風波。張仃先生后來回憶說:“道學先生少見多怪。有領導一定讓我說服袁運生,給那兩個少女穿上衣服。我就把文藝復興時期,教皇讓兩個畫家給米開朗基羅《末日審判》中的男女裸體畫褲衩的故事講給他聽,我說肯定一張作品比否定一張作品有時要付出大得多的勇氣和膽量。”張仃先生除了創作首都機場壁畫《哪吒鬧海》之外,還創作了一幅巨幅刺繡壁畫《長城萬里圖》。這幅壁畫由張仃先生用焦墨筆法繪就,又請南通工藝美術研究所的繡娘們以彩錦繡工藝繡出,作品大氣磅礴、氣勢恢宏,堪稱二十世紀八十年代中國壁畫的一件巨制。張仃先生堅持尊重藝術規律,曾對以所謂的“群眾觀點”對藝術家的創作橫加干涉的問題,提出了嚴肅的批評。他說:“藝術上不懂卻又喜歡橫加干涉的事過去太多了。不要總拿群眾的欣賞習慣來要求藝術家。一個藝術家同時是一個美學教育家,應當使群眾在欣賞趣味上得到提高,而不是去迎合。更何況群眾也不是在一個藝術層次、一個藝術趣味上的。真正民間的優秀藝術都是想象很奇特、表現很大膽的,為什么一到提群眾觀點、群眾路線時,就把這個給忘了?” 晚年的張仃先生,作為一位國畫大家,尤其在焦墨畫創作上更是別開生面,獨步當今。實際上,他畫焦墨要追溯到“文革”時期。那時全國城鄉搞紅海洋,他接受不了,就躲到香山看黃賓虹的焦墨山水冊頁,他覺得看了心靜,得到了心靈的安慰,就畫起了焦墨。他愛山,畫山,胸中有山。他就是一座大山,一座藝術上讓后人景仰的大山。

張仃先生出生于1917年,2017年6月20日,“紀念張仃先生誕辰100周年暨學術思想研討會”在山東工藝美術學院舉行。人們回顧張仃,懷念張仃,他的精神,令人高山仰止;他的思想,我們銘感于心;他的風范,山高水長;他的音容笑貌,我們記憶猶新。正如他的夫人灰娃在他的追思會上所說:“在自然規律之下,沒有誰能搶救張仃的生命。但是我們大家認為如果張仃先生確實存在著某種精神和價值的話,那這種精神和價值才是應該被搶救的。” 張仃先生沒有離開我們,他依然和我們在一起。每每想到這些,心中總要升起幾分凄涼,幾分悲壯。如果有一天,我們也去到他的世界,我們還會追隨他的思想和事業,對他說:張仃先生,我們永遠和您在一起!

哪吒鬧海壁畫手卷 464x33.8cm

巨木贊 1981年 94cmX440cm

泰山 1982年 59.8x74.6cm