守望 | 杭間:一個藝術家如何面對本土和世界:作為陶藝學者的陶藝家白明

一個陶藝家如何面對本土和世界?

這個問題包涵幾個方面的內容,首先是陶藝家的立場,他的藝術觀,是保守還是迎合西方?這個問題對于中國陶藝家來說尤其尖銳,因為現代陶藝的主流思想是西方的,日本也不能例外,而“CHINA”的中國陶藝家在此面前有沒有足夠的健康心態去爭取傳統的再生?

另一方面,本土和世界又是一個復雜的詞匯,因為在實際中,他們之間沒有界限,不可避免的是陶藝家的身份確認,民族的烙印是不可去除的,但在經濟全球化使文化交往愈來愈深的時候,本土和世界經常處在迷失之間。

再一方面,這個問題也是群體的,在群體價值觀向著某一方向傾斜的時候,一個陶藝家往往難以有所作為,因此局限和機遇就同時并存,在同是真理的悖論中,中國現代陶藝大浪淘沙,這個時候,隨著有影響人物的出現,中國現代陶藝才真正產生了。

白明就處在這幾種情境之間,而且,作為其中的有影響人物,他和中國現代陶藝的真正產生密不可分。

陶藝在現代中國是寂寞的,似乎不僅在中國,歐美各國的陶藝家也有類似的感受。盡管現代陶藝的語言有與現代雕塑及裝置等綜合藝術有愈來愈靠攏的趨勢,但陶藝的材料,以及它同傳統的那種不可割裂的關系,決定了它在當代藝術格局中,仍然有某種擺脫不掉的邊緣特征。

這些邊緣的特征最終都指向一個問題:陶藝能否如現代藝術的主流形式那樣,傳達一種觀念?

近十年來,有許多中國陶藝家,主要是年輕的陶藝家,都曾經嘗試著探索這個問題,在八五美術思潮以后,中國的現代陶藝一如泥土的可塑性,在西潮影響下的中國藝壇中,變得曖昧難言,——這不僅是指針對傳統陶藝而言,也是指包括架上雕塑等空間藝術而言,均處在這種不確定的情境中,于是,中國現代陶藝有了自己的那樣一種的初始的形象,有許多等待已久的藝評家長吁口氣:中國終于有了自己的現代陶藝了。

但是這種情形沒有持續太久,九十年代中后期,隨著一些有真知灼見的學院藝術家進入現代陶藝領域,原先魚龍混雜的“準中國現代陶藝”很容易就受到詰難,那些由西方現代藝術搖身變來,或是從民間民族傳統中斷章取義的所謂現代陶藝作品,究竟要表達什么東西?觀念還是一種感覺?抑或兩者都不是?陶藝與人的、特別是與陶藝家的關系究竟如何?這樣一些問題被提了出來。

在潮流中孤獨的陶藝家意識到這種覺醒的重要性,他們在多年同土打交道的經歷中,回過頭來意識到自己的真正需要,這種需要既不是觀念,也不是形式,而是一種在土、火、釉之間的那樣一種“感覺”,這種近乎于手藝人的情結,是現代藝術所沒有的“忠誠”——一種真誠,這種情結與他們來說,是與陶藝之間的宿命的契約,它使陶藝家回復到藝術的本原狀態,因而具有別樣的魅力。從現代藝術史的角度看,正是陶藝的這種特性,使它在觀念至上的當代藝術主流中獨樹一幟。

從這層意義上說,這一些學院藝術家的出現,中國才有了自己真正自覺意義上的現代陶藝。白明是這一些人中的主要人物。在中國著名高等學府清華大學美術學院任教的白明雖然生于1965年,但算得上是一個老資格的藝術家, 他習陶出身,但在很長一段時間里,卻以繪畫見長。他的抽象油畫屢獲好評并獲過一些重要展覽的獎項,一些并不保守的德高望重的老藝術家十分欣賞白明的油畫作品。

白明又十分努力于中外陶藝的歷史研究,作為一個科班出身的陶藝家,它的陶藝史論素養對于他的創作來說似乎已經夠了,但是白明卻在九十年代末期一口氣出版了8卷有關外國和中國古代\現代陶瓷藝術圖書,其中《世界現代陶藝概覽》(江西美術出版社, 1999年)在中國首次較為全面地勾勒了世界各國現代陶藝的面貌,這對于面臨轉折的中國現代陶藝,無疑是及時和重要的。

但是最重要的還是白明的陶藝創作,整個九十年代中后期,以及21 世紀初,白明通過他的作品,鮮明地將久違了的雅致、沉靜和詩意的中國精神,帶到了中國當代藝術的藝壇上,在觀念被無休止地追問的背景下,從某種意義上說,白明的創作是中國本土化的現代陶藝崛起的一種有力的指向, 這就是一個真正的陶藝家(而不是"票友")之所以從事陶藝創作,是因他對土、釉和水火之間有一種直覺關系,這種關系復雜難言,有一種天然的本性,它是對八十年代以來觀念大于形象的所謂現代陶藝的一種反動,觀念在直覺面前產生疏離,而疏離反過來又使觀念顯得蒼白,這并非是后現代藝術的本意,因此不能再繼續下去。

在無數陶藝家在潮流的變化面前驚悚彷徨的時候白明以他的從容和堅定, 證明了一個最基本的藝術原理:普遍性和特殊性的辯證關系。

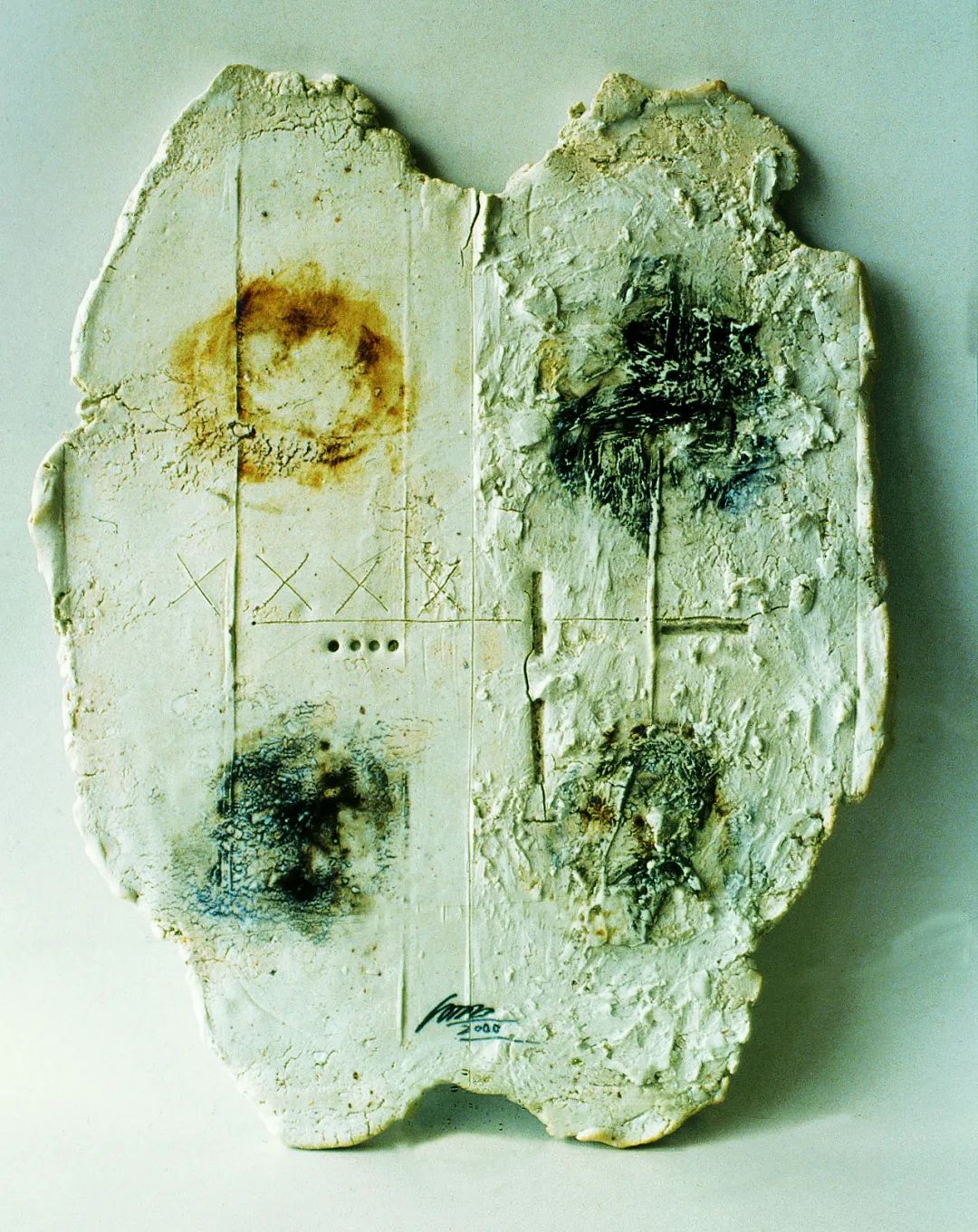

撇開那些激進的民族主義不談, 我們重讀民族文化經典,特別是漢魏唐宋幾代文人的詩詞歌賦的時候,我們深感對于傳統優秀之處的無知,傳統的現代化正在于當代人,海德格爾推崇詩人荷爾德林,正是對于一種傳統的再發現,不同的年代均存在著普遍性的真理,關鍵在于你的發現。白明無疑是這樣一個發現者,他的《大成若缺》系列取意于道家,真正完整的并不是完美的,這個意思在哲學上并不新鮮,然而白明通過陶瓷這種材料演繹道家的這種精彩,卻是貼切無比。《大漢考.龜板》本身的標題耐人尋味,無疑它是一個傳統的意象,但是比較《大成若缺》而言,《大漢考》的含義的不確定性,卻激起樂觀者的思考熱情,這種似是而非,在許多時候正是感性的出發點。

白明的雅致、詩意還體現在對材料的選擇上,同許多陶藝家選擇粗礪來表現原始質樸不一樣, 他最終選擇的是景德鎮的瓷土。曾幾何時,景德鎮的困境也連帶著我們對它的材料也有了懷疑和疏遠,但是白明卻喜歡“它那濕潤,親切的感受,尤其是那種天然的、極具包容力的、寬厚、溫暖、從容的白色,讓人心動!” 白明在《自述》中坦陳:“面對這樣的粘土,你很難有霸氣,剩下的只有善性和感動。”而正是這種善性和感動,決定了白明的特殊性的出發點,這就是抽象的抒情!

抒情這個詞久違了,在存在主義哲學家之間,我們注意到了薩特對于賈克梅蒂的作品對于時間和空間的焦慮,但是對于海德格爾對于荷爾德林的“人,詩意地居于大地上”的贊美卻熟視無睹, 在現代主義和后現代主義思潮中,反對抒情成為藝術哲學化的一種遁詞,成為現代藝術和傳統藝術的分界線。然而,人類抒情的天性卻一天也沒有停止過。抒情是一種與生俱來的本能,白明在他的溫潤的瓷土中循感覺而走,在土與火中任性而為,在物我兩忘的情境下白明的抒情有著超越個體的意義,在這里,藝術家的創作揭示了又一個最簡單的的藝術原理:超越個體的我是真正具有的特殊性,而這種特殊性正是藝術原創性的出發點!

白明是一個很綜合的人,他的《參禪---形式與過程》的展出方式,已頗有裝置的意思,這不是為了趕潮流,而是從作品中生長出來的一種需要,他的《瓷語新解---山水.時間》,與其說是現代陶藝,還不如說是哲學的物解,他的語言愈發向生澀方向發展了,這是危險的,但也許這一點正是他具有藝術家良好潛質的所在。

有許多關注他的藝評家都提到,白明的藝術身份問題,似乎是模糊的,他的生活方式說明了這一點——那種近于中國舊時文人的生活,是中國當代藝術家中少見的,他似乎是一個專門的教師,一個研究現代陶藝的學者,一個畫家,一個陶藝家,一個中國現代陶藝熱心的推廣人,某種意義上說,他還是一個無可奈何的退隱者。

中國現代陶藝界存在著太多的問題,這些問題隨著中國當代藝術向著縱深前進時,其危機顯得愈加明顯。我們十分理解白明的綜合多能,是要在這樣一種危機中,充當著一個特殊的角色:他既是一個優秀的陶藝家,要以自己的創作說明自己的追求;同時也是一個策劃人、陶藝學者;他以一種詩意而又率性的文筆給他認為有新意的同行寫評論文章,這在系統林立、恩怨復雜的中國陶藝界是少有的。陶藝家對現代陶藝的批評在其內部,所起的警示作用可能會更大,這就是,白明曲折地向人們傳達了這樣一個愿望:中國陶藝界還很脆弱,需要不斷完善自身,增強自我反省的能力,了解世界陶藝發展趨勢,摒棄門戶之見,以盡快完成中國現代陶瓷設計到現代陶藝的轉型,從而使中國現代陶藝進入中國當代藝術發展的主流當中。

可以毫不夸張地說,白明給我們打開了一扇中國陶藝家看世界的門,白明的那些介紹世界優秀陶藝家以及世界現代陶藝運動發展的著述,在不遠的將來,終會使我們受用無窮,他們和他的創作、策劃的展覽一起,構成了中國現代陶藝運動的重要景觀。

2004年10月18日改于汕頭

2019 比利時凱拉米斯陶瓷博物館“大地和鳴” 個展

2019 比利時凱拉米斯陶瓷博物館“大地和鳴” 個展原文載于:白明藝術公眾號