觀點 | 邱春林:漫談“錐畫”漆藝

浙江余姚 河姆渡文化遺址 中出土了距今7000年前的朱紅漆碗,說明我國先民對于生漆的加工利用有著深遠傳統。生漆有 大漆 、天然漆等別名,在當代享有“國漆”之譽。《韓非子·十過》記載:“堯禪天下,虞舜受之,作為食器,斬山木而財子,削鋸修其跡,流漆墨其上,輸之于宮以為食器……舜禪天下而傳之于禹,禹作為祭器,墨染其外,而硃畫書其內”。漆之黑,暗沉之最;漆之紅,絢爛之極。大禹時期的漆工們已利用這一陰一陽兩種漆色進行對比裝飾,演繹出既高華富麗,又深沉神秘的漆藝美學。

從出土漆器的數量、精美程度,結合歷史文獻看,可以說至少在春秋后期 漆樹 種植、生漆加工與漆器髹飾業之間的生產鏈條就已經很完備。兩漢時期漆器已取代青銅器的地位,官府手工漆坊中的漆工藝分素工、髹工、上工、金銅耳扣工、黃涂工、畫工、雕工、清工等工種,顯示漆器生產從制胎、素髹、彩繪、刻漆到金屬配件制作和鍍金環節已經形成專業化分工,素髹、彩繪、堆漆、鑲嵌等已是髹飾工藝主流,髹飾與金屬構件結合形成扣漆,與雕件結合形成造像、建筑構建等綜合工藝。湖南長沙馬王堆漢墓出土的漆器上最多見的裝飾漆工藝是彩漆紋繪,即用紅、黃、黑、石綠、石青、白粉等礦物顏料調成色漆,在底漆上圖畫浪漫紋飾。值得注意的是,漢墓出土的漆器上還有一種很細微的裝飾工藝,就是用銳器在光滑的黑漆表面刺刻,露出漆灰,形成圖紋的做法。有時工匠還會在刺刻的線縫內填入金彩,目前出土的最早的戧金漆器西漢“龍鳳紋漆卮”即采用了這類裝飾工藝。

長沙馬王堆漢墓出土的竹簡記載這種以銳器刺刻圖紋的漆工藝名叫“錐畫”。“錐畫”即用金屬錐子在已經干透的漆膜上刺刻各種陰線花紋,它所形成的線條與柔美流轉的彩繪線條相比,顯得細勁有骨力。戰國時期楚漆器中已有針刻文字的做法,花紋線條可以細若游絲。唐宋之后“錐畫”所用錐刀不局限于尖狀物,因此陰刻線條有細有粗,變化之中仍堅持中鋒下刀。

《 髹飾錄 》把刺刻加填充金銀的工藝稱之為“戧劃”。“戧”是填充的意思,“戧金”指在戧劃凹痕內填入赤金(可以是金箔或金粉),使劃痕與漆表文質齊平。同理,“戧銀”和“戧色”就是在刻劃凹痕內填入赤銀和色漆的工藝。因“戧劃”工藝多在已經推光或退光的漆器表面上進行裝飾,所以只能一氣呵成。要掌握好“錐畫”線刻的神韻很不容易,因為針錐在光滑的漆面上不易著力,全憑手進刀走,手上力道必須掌握好。否則,刀鋒滑走,偏離了圖案或物象應有的輪廓,不能保持中鋒圓潤,《髹飾錄》把這種過失稱之為“見鋒”。反之,如果刻工技巧不熟,心存遲疑,所以意念遲滯,所刻線條容易出現斷斷續續,缺少氣韻;或軟弱無力,缺乏精神,《髹飾錄》把這種過失稱之為“結節”。不論是“見鋒”,還是“結節“,都會直接影響到漆器表面或漆畫主體形象的美觀度,弄不好“錐畫”工藝就成了畫蛇添足。

鎗金彩漆云龍紋漆盒,長33厘米, 寬18厘米, 高15.5厘米,明萬歷,河北省博物館藏

鎗金彩漆云龍紋漆盒,長33厘米, 寬18厘米, 高15.5厘米,明萬歷,河北省博物館藏

先刺后填,戧金銀的目的是為了讓“錐畫”紋理鮮明美觀。元代陶宗儀《 南村輟耕錄 》曾詳細記載了如何讓金銀更好顯色的做法:“嘉興斜塘楊匯髹工戧金銀法,凡器用什物,先用黑漆為地,以針刻劃,或山水樹石,或花竹翎毛,或亭臺屋宇,或人物故事,一一完整。然后用新羅漆,若戧金,則調雌黃;若戧銀,則調韶粉。日曬后,角挑挑嵌所刻縫滹,以金薄或銀薄,依銀匠所用紙餬籠罩,置金銀薄在內,逐旋細切,取,鋪以施漆上。新綿楷拭牢實。但著漆者自然黏住,其余金銀都在綿上”。①

1963年,湖南省博物院為復制出土的漢代漆器,在國內幾個主要的漆器產區廣邀漆工能人,最后選定由福州漆工藝人來完成此項重任。著名漆藝家李芝卿帶領鄭益坤、孫世號、林道生等前往長沙工作半年多,這個團隊中有從事脫胎工藝的,也有四個人專門負責在漆器表面做各種裝飾工藝的。據鄭益坤回憶道,漢代漆器表面的裝飾工藝復制起來難度極大,許多工藝手段對于他們來說需要細心揣摩,其中,以銳器刺刻漆表留下圖紋的做法就是當時的福州漆藝界聞所未聞的工藝。

正是因為有復制漢代漆器的機緣,當代福州漆藝界接續了古老的“錐畫”“戧劃”工藝,他們把“錐畫”稱之為“針刻”。其中,中國工藝美術大師鄭益坤的“針刻”工藝獨樹一幟,他在工筆白描畫的影響下,將“針刻”發展為一種獨具藝術魅力的漆畫表現技法。

戧劃所用的工具不同,刺刻的力度和痕跡自然大不相同,但工藝性質是一樣的,都屬于陰刻類,即把陰刻原理引入漆表裝飾。福州漆藝人做戰國漆器復制時使用的工具都是自制的,將縫棉被的大針插入小木棒的一端,露出針尖,再上膠纏布固定,做成類似鉛筆長短的針刻筆。鄭益坤從長沙回來后恰逢福州出現漆畫創作熱潮,他就思考如何讓“針畫”工藝在漆畫創作中發揚光大。他覺得福州的“針刻”工具筆尖是圓的,刻出來的線條難有變化,只適合均勻描繪圖案輪廓,不能取得“精、氣、神”三者兼備的繪畫要求。所以他找來刻鋼板用的刻刀,將其磨成銳利的三角形。這樣的刺刻工具更適用于點、勾、劃、拉和轉折,使用它不只是完成形的勾勒,同時還具備白描的線韻了。

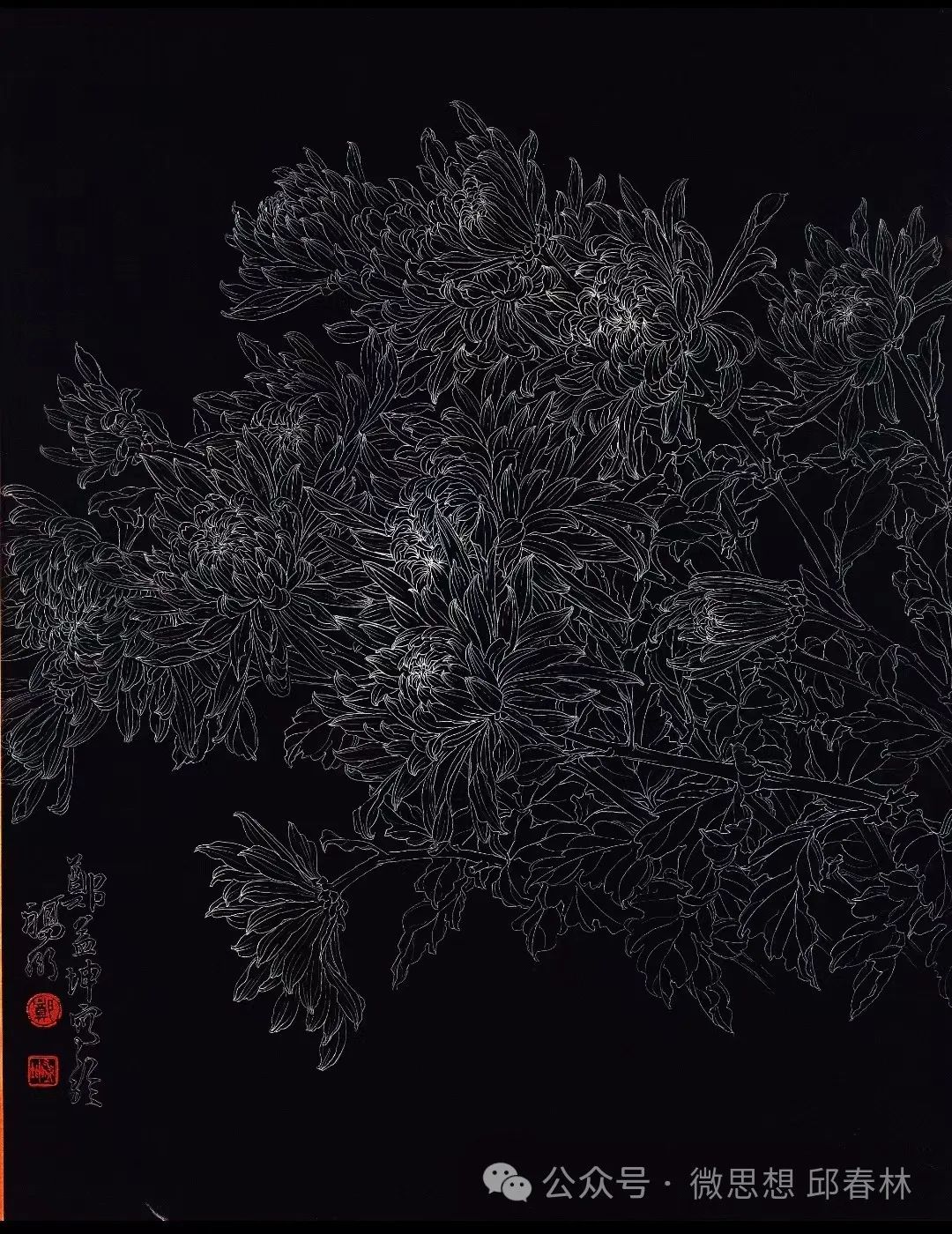

鄭益坤:戧銀漆畫菊香

鄭益坤:戧銀漆畫菊香

鄭益坤早年師從著名的白描畫家陳子奮學習傳統繪畫,老師著力培養他拿著毛筆對景寫生的能力。他幾十年來堅持寫生,提煉生活之美,因此練得一手出色的白描工夫。白描的線其實有點,有面;有連貫,有頓挫;有圓潤,有挺秀;它的表現力足以達到“傳移模寫”“傳神寫照”的要求。鄭益坤不斷嘗試將傳統白描的線韻鐫刻到深沉漆黑的漆板上,并借助“戧金”“戧銀”“戧色”技法,使刀痕一一化為光華熠熠的藝術形象。

鄭益坤:戧銀漆畫菊華

鄭益坤:戧銀漆畫菊華

《菊香》是鄭益坤創作的一幅“針刻”杰作。畫中菊花是在刺刻基礎上,以“戧銀”工藝顯出其藝術形象的。在黑漆的背景上出現一叢素雅的菊花,既格調清華,又生機勃勃。漆畫《美人蕉》是鄭益坤根據他的一幅寫生白描稿制作而成。在黑漆底板上,以針代筆鉤勒花卉,然后在刺劃的痕跡里戧入金粉,再根據花瓣的結構貼上金箔,形成線與面的對比。整幅畫面線條流暢而似有顫動感,金面如“日輝”,在黑漆底上光輝閃耀。加上三枚朱紅印章,黑、金、紅三色既單純又熱烈。漆畫《靜物》表現了盛夏時分幾種閩地典型風物。整幅作品綜合運用了多種漆畫髹飾工藝,三種佳果和藍色襯布皆采用了灑干漆粉和鋁粉的做法,木桌則精心運用了他擅長的針刻技法,細鉤織皴,長短線有機組合,逼真地再現了木紋肌理特征。

鄭益坤:戧銀漆畫花卉三聯畫

鄭益坤:戧銀漆畫花卉三聯畫

從戰國兩漢的“錐畫”到唐宋的“戧劃”,再到當代“針刻”,錐刀工具不管怎么變化,基本是以針狀為其主流工具。事實上,“錐畫”與后來出現的雕漆、刻漆都是在漆層深度上做文章,但在裝飾效果上的最大區別是前者的刻痕以線細為特色,細致處可以做到“細若秋毫,飄忽靈動,變化豐富。”②以鄭益坤為代表的當代福州漆藝界的探索,又把這門原本就很自由靈動的器表裝飾工藝與現代白描藝術結合,使之演變成了單純而洗練的現代漆畫語言,同時賦予了這門古老的裝飾工藝以較強的寫實性和寫意性。

鄭益坤正在做“錐畫”

鄭益坤正在做“錐畫”