賞讀|蘇丹:剪紙是一種媒介

《塵勞吟》之春、夏、秋、冬

“太行之魂”是本次展覽的主題,不僅表達了這座擁有悠久歷史,對于中華文明具有特殊意義的山脈,所孕育的深厚燦爛的文化,更是突出反映了這方地理環境中的地域文化和場所精神。巍峨的太行是中華古文明的搖籃,是華夏文明發祥地之一。山脈東麓和東南一側發現眾多的新石器時代人文遺跡。這古老的文明和綿延的血脈幻化出了獨特的圖騰證明,并經歷一代一代圖像的傳承和繁衍,形成了龐大的譜系。這種由圖像的漫長演變形成的時間軸線就是地域文化的血脈,它體現了文化的傳承規律,即遺傳的絕對性和變化的相對性統一。張永忠的剪紙作品就是這種規律的印證,在那些圖騰的形象里神祇主宰著萬物的生長、繁衍和轉化,體現著意志恒定的力量;精靈在激勵著萬物舞蹈,展現著無盡的活力。

張永忠的剪紙是 北派 剪紙的典型,屬于祭祀剪紙。它最初具有極強的功能性,是古老儀式中的重要環節,因此他的作品對稱、渾厚、沉靜,追求力量和混沌感,圖像和咒符齊鳴,令人崇拜之心油然而生。這是有別于民間美術和美學主宰的剪紙類型的流派,它一方面是紙與靈的合體,是紙與火的融合,另一方面更是圖像與心愿、意志的共謀。它有種神秘的“巫”的力量感,也有一種古老的犧牲意向,是人與自然、神靈溝通的媒介。這些與呂勝中小紅人作品擁有共同的氣質。此外,儀式的空間感和程序上的規定性,也使得這種剪紙類型具有了在空間中表達的強大氣魄。

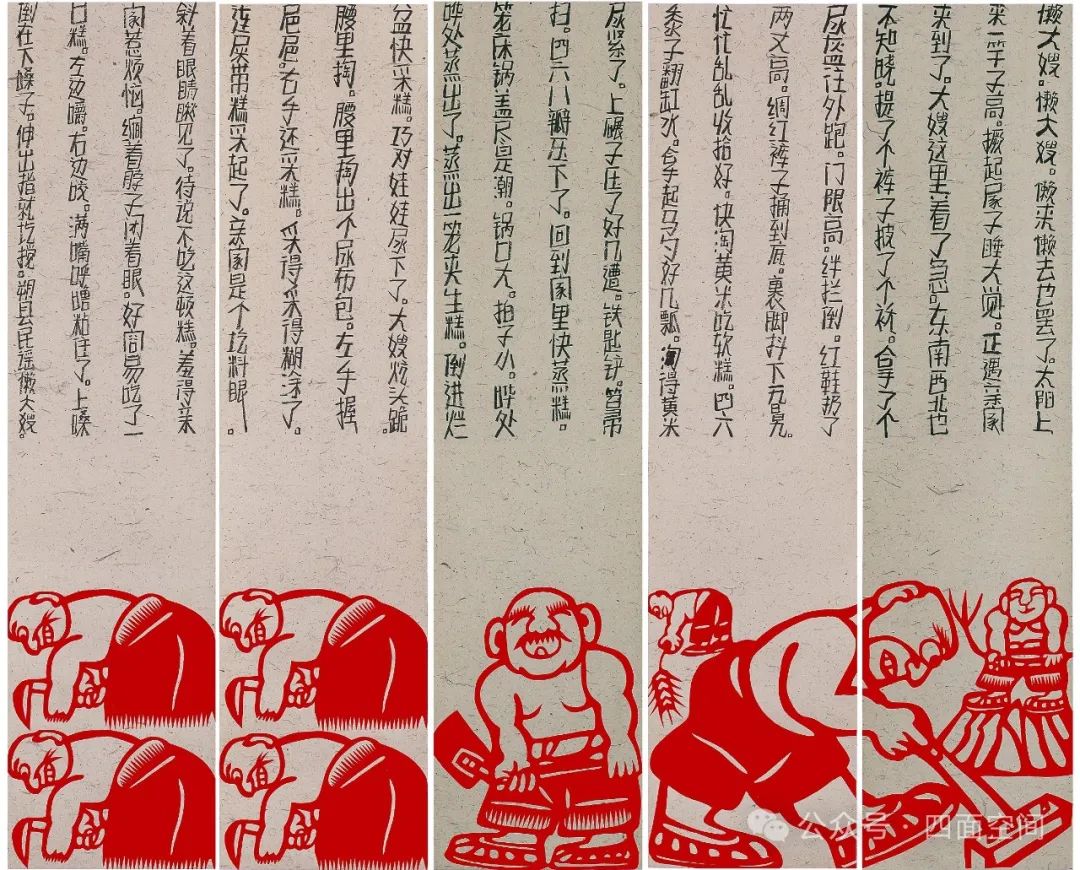

張永忠的剪紙還是文藝性的,它們充滿著贊美、歌頌和傾訴感。不僅贊美大自然的豐茂與偉岸,還歌頌人類的勤勞、勇敢、克制,勾勒著人類柔腸百轉的情愫。他的這類剪紙作品富有音樂感,自帶著律動和有力的節奏。這類作品還往往配有當地民謠,那些歌詞有的是他整理出來的,也有些是張永忠自己創作的。歌詞輕松詼諧、熱情質樸,像是在以民間的母語發出輕輕的吟唱。每次看到這些作品時,我會想到張光宇先生早年的《民間情歌》。在這類剪紙小品中,二者不僅圖文并茂的形式相像,連那些人物造型中飄逸的動態也像。一直以來人們都認為民間隱藏著巨大的創造力,這種創造力來自大自然的啟發,也來自艱苦勞作的激勵和溫馨生活的滋養。但是自上世紀八十年代中國進入高速城市化發展狀態以來,我以為這種創造力萎靡甚至枯竭了。而通過《太行之魂》中一件件精彩的有生命感的作品,我看到了民間依然存在的希望,不禁淚流滿面。

在我眼中,張永忠不僅是一名傳承有序的非遺手藝人,也是一名出色的藝術家。 約瑟夫·博伊斯 說過:“人人都是藝術家”,這句話雖然是針對個人和社會的關系來說的,但也在一定程度上揭示了個體的潛能以及藝術的標準。

用當代藝術的標準來評價,所謂藝術與否是要看其創作和生命狀態的關系,而不在乎其所借用的媒材和采用的工具。剪紙也是這樣,剪紙可以看作一種伴隨生命體驗和情感輸出的行為,它不再是一種僵化的形式、裝飾或口訣。從思想觀念層面來看,他的創作忠實于剪紙行為的本體語言,這是他的創作哲學觀;從技藝層面來看,他因童子功的扎實基礎和之后多年的“刀耕火種”不息而出神入化。他甚至還喜歡炫技,看過多個他蒙起雙眼盲剪和背著雙手反剪的視頻,這些動作展現了他早已心手合一的創作形態。張永忠選擇了剪紙,剪紙就成為他表達生命訴求和抒發情感的媒介。

從非遺傳承的歷史責任來看,剪紙選擇了張永忠,因為他擁有一股永不停息的創新精神。相識以來我看到他一直保持著的一種創新的欲望,他喜歡迎戰新的題材,新的空間環境,渴望進入新的創作維度。一年前我問他能否剪一組梁思成和林徽因與 五臺山佛光寺 故事的作品,他欣然應允,幾個月后他給我在微信里展示了那些作品,這些作品敘述了從寧公遇在唐代籌建佛光寺開始,到上世紀四十年代梁林在五臺山的探索與發現,直至當下佛光寺在全球的聲名遠揚。這個系列中,不僅人物形象傳神,每一張剪紙都還蘊含著豐富的歷史信息、地理信息、人文信息,甚至還有古建筑專業信息,全面而且細膩。真是了不起!

張永忠也是一個富于幻想的人,他不僅渴望剪紙能走進當代生活,更是敢于駕馭這項古老的技藝奔向未來。他曾想讓自己的作品作為中國文化的符號,登上中國自主建造的大郵輪去四海巡游;也曾夢想能搭載中國的載人航天飛行器遨游宇宙。而我認為,這一切皆有可能!

張 永 忠, 號水境,山西高平人,一九六八年生。當代藝術家,工藝美術大師,剪紙技藝傳承人。世代耕讀傳家,百年造紙為業,自幼接受傳統文化熏陶,跟隨韓山堂第四代傳人李保英老人傳承剪紙技藝。青年時代師從北京畫院劉占江教授學習繪畫藝術,后遇作家查良鏞(金庸)先生,扶植開蒙,提升文化學養,曾受教于國學大師南懷瑾先生。先后在中國美術館、山西美術館等地舉辦個人藝術作品展,入選中國好手藝,創建張永忠藝術館。張永忠的剪紙藝術,具有獨特而鮮明的風格和強烈的生命活力。先生旨在,至真究理,至善成事,至美化人。

蘇丹,中國工藝美術學會學術委員會委員、中國工藝美術館(非遺館)副館長。