理論 | 王惠瑩:再釋仙人龜鶴鏡——以上海博物館藏鏡為例

以往學者根據呈現的圖像元素統稱一類銅鏡為仙人龜鶴鏡,又因為龜與鶴自古以來被賦予長壽的隱喻含義,并且存在許多標準化、格套化的母題、構圖乃至風格,因而學界籠統定義為表現長壽長生寓意的銅鏡類型[1]。然而對于此類銅鏡的流傳衍變、圖像構成元素差異、年代劃分、鏡中仙人究竟為哪一位尊神、這樣的銅鏡究竟有何功用等問題都因定義長壽這一主基調而未有學者深入探究和比較。筆者嘗試從圖像學以及物質文化史的角度出發,對這些問題進行探究,謹就教于方家。

從目前搜集銅鏡實物及拓片資料來看,數量較多,年代從南宋延續至元明。鏡面呈現不盡相同(如圖1、2、3),但基本保持仙人侍者與0龜鶴的元素組合,圖像模式有著內在一致性,應當存在固定的隱喻含義并在復雜的時空跨度內形成了統一的集體認知。本文選取一類為研究對象,詳加分析(見表1)。這類鏡大部分發現于南方地區,鏡形為菱花或圓形,鏡面直徑在19-25cm左右,元寶形鈕或圓鈕。四分區布局,建構圖像的元素十分固定,均為鏡鈕一側坐一項負圓光的仙人,另一側童子(侍女)立于一株植物旁,托盤進獻,上有仙鶴飛舞回首,下有烏龜伏于草叢。

表1:

一、圖像分析及年代判斷

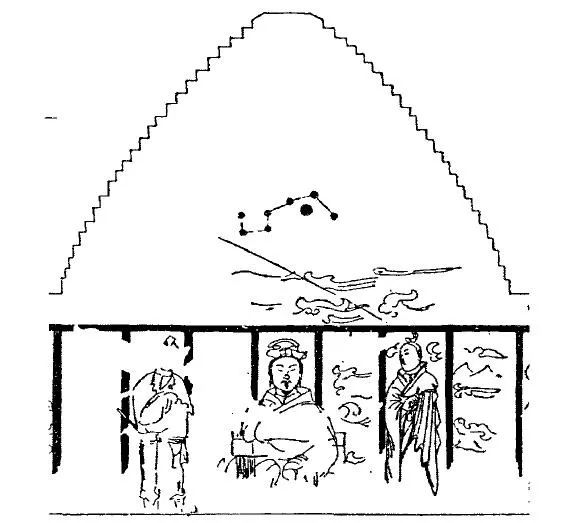

以上海博物館藏銅鏡為例(見圖1),鏡鈕右側為一仙人坐于石上,仙人項負圓光,頭戴如意蓮花冠,上唇八字形髭頦下有長髯,著對襟寬袖鶴氅,內著左衽褂衣。仙人頭頂有三點連成的“︿”形圖像。左側為侍女托盤進獻,著交領大袖袍,亦為左衽,梳雙髻。侍女旁有一組植物圖像,枝干橫出。空中一只仙鶴翱翔回首,地上一只靈龜伸頸爬行。鈕上方一荷葉蓮花框,內銘“湖州孫家造”。對比同類銅鏡,畫面組成元素大體相同,但仍有一些細小的差異不容忽視,以下將詳細探討。

首先,仙人項負圓光[2],多戴如意蓮花冠,內著交領衫[3],外罩鶴氅,與宋元時期典型的道教神祇形象若合符契。例如,《正統道藏》收錄有一幅大型道教繪畫《三才定位圖》[4],該圖作者是北宋大臣、與佛道皆有深厚交涉的張商英。此圖雖然是道經刻本,且有部分殘缺,但由于刻版水平較高,仍然較好地保留了繪畫的原貌。靈寶天尊頭戴如意蓮花冠,外著寬袖袍(見圖4)。梁楷繪《圣祖降臨圖》[5]中,亦可見圣祖頭戴如意蓮花冠,外著袍(見圖5)。另外元代太原龍山石窟第2窟三清像所著冠服亦是如此(見圖6),這些都與鏡中仙人形象十分類似。但是細讀圖像,可以發現唯廊坊征集以及丹江口博物館藏(見圖7-1、圖7-2)的兩面銅鏡仙人冠飾與眾不同。冠飾并非常見的如意蓮花冠,冠飾底座更高大,隱約可見有梁支撐,其上插有兩支彎折裝飾物。永樂宮三清殿西山墻壁畫中可見類似冠飾造型[6],圖中描繪了神仙梁冠上后簪筆,右側插貂尾(見圖8),與朝廷武官所戴貂蟬冠十分類似。這樣的冠飾用于道教人物最早見于永樂宮壁畫,故而筆者推測,這兩面鏡子制作年代應是元代以降。

其次,通過比對各面鏡中侍女服飾,筆者發現一些細微的差別。不少銅鏡圖像中侍女在裙外腰間著腹圍,腹圍也叫圍腰。《桯史》記載:“宣和之季,京師士庶競以鵝黃為腹圍,謂腰上黃。”[7]宋代王沂孫作《慶宮春·水仙花》,詠水仙花宛如穿著圍腰的窈窕女子:“明玉擎金,纖羅飄帶,為君起舞回雪。柔影參差,幽芳零亂,翠圍腰瘦一捻。”[8]在宋金墓葬和繪畫中亦有體現,如四川華鎣安丙3號墓右壁舞伎(見圖9-1)[9],瀘縣石橋鎮新屋嘴村二號墓侍女穿圓領窄袖衣和長裙,用革帶束腰(見圖9-2)。宋摹本《韓熙載夜宴圖》中也可以找到外著圍腰的舞伎(見圖9-3)。就目前圖像材料來看,圍腰只圍于圓領窄袖袍外,故宮博物院藏的那面銅鏡還可見圓領袍外加圍腰的準確描繪(見圖10-1),與美國弗利爾美術館藏宋代飲茶圖團扇中的捧盒侍女形象幾近一致(見圖10-2)。但湖州安吉、湖南省博以及廊坊征集的這幾面銅鏡圖像中(見圖11-1、圖11-2),侍女明顯著交領袍,外加圍腰,袖口也不緊窄。筆者推測這一現象應當是在銅鏡翻模或是照范本磨刻時出現的圖像混雜,想必在銅鏡制作之時對圍腰穿法已經十分陌生。基于此,可將一些出土信息不詳的銅鏡大致做出年代的參考判斷,即這類鏡圖像生成年代必定較故宮藏鏡類晚,銅鏡制作年代遠遠遲于南宋。

另外,細讀上海博物館藏銅鏡畫面左側,侍女旁邊有一組植物(見圖12),可分辨出石、竹,但石頭上面矗立的幾枝是何植物呢?筆者推斷應當是對枯木形態的簡化處理。宋代文同與蘇軾借“枯木”表現自我的清高氣節抒寫生命憂懷,開啟了文人“枯木”作畫的風尚,金代畫家王庭筠繼承“枯木”畫法。北宋文人不求形似,“樹石不取工細,意似便已”[10]的美學思想為元代“枯木”繪畫興盛、代表畫風的形成奠定了基礎。元代盛熙明有言“近世喜畫枯木及竹,然枯木須作霜高脫葉之狀,不可作枯死木也,竹須是作竹葉。”[11]及至元代,蒙元統治下這一題材成為文人雅士安頓苦悶、悲涼情緒的一種表達方式,文人“枯木”畫發展到鼎盛。藏于北京故宮博物院的趙孟頫《古木竹石圖》(見圖13-1)以及倪瓚的《古木竹石圖》(見圖13-2)等是為傳世代表作品。畫面中枯樹枝干虬勁怪奇,立于巨石旁,竹葉細矮叢生,頗具率性縱逸之趣。而這樣的組合形式與銅鏡中描繪得頗為相似,想必是在枯木竹石題材流行風尚下的有意借鑒與傳抄,只不過比卷軸繪畫語言更為簡練和概括。在同樣知識背景和語境下,觀眾產生了觀看圖像的視覺默契和意趣。而也可能正是因著這一點改動與添加,使得這面本是粗鄙匠人制作,不入“大雅之堂”的銅鏡滿足了使用者標榜附和高潔審美趣味的心理需求。再加上這面銅鏡為七瓣菱花形,就目前發現整理的銅鏡來看,宋代銅鏡為八瓣或六瓣菱花,七瓣極少見到。[12]結合器形及圖案,筆者推斷這件銅鏡在延續宋代仙人龜鶴圖像模式基礎上加入時代特有元素,應最早出現時間為元代。

上海博物館藏鏡、廊坊征集銅鏡以及國家博物館藏銅鏡仙人頭頂均有三個圓點連線的“︿”形(見圖1、圖7-2),究竟代表何意?筆者推測應當為三臺星。三臺星本是太微垣(位于北斗的南方)二十星座之一,有六顆星。[13]《史記·天官書》云:“魁下六星,兩兩相比者,名曰三能。”[14]古人從天人感應的理論出發,用三臺星作相關聯的吉兇預測。[15]后被納入道教,成為道教神譜中主管人生死壽夭之星神。三臺星置于符中則皆呈以線相連之橫列三圓圈,亦有作中間一圈略略高起者(見圖14)。在道書中,三臺地位日益尊貴,被進一步神化,三臺之上臺為虛精開德星君,中臺稱六淳司空星君,下臺為曲生司祿星君。[16]《法海遺珠》卷十四,“告斗求長生法,識三臺法曰:‘三臺六星,……學仙修真之士尤宜識之。每見三臺六星,即便拱手存拜,密念咒曰:上臺虛精,中臺六淳,下臺曲生,除臣死籍,注臣長生,居位高遷,列居天庭,心意開朗,耳目聰明,三魂永久,延壽千齡,上朝金闕,瞻謁玉清,乘龍駕云,位登仙鄉,急急如律令。三臺生我來,三臺養我來,三臺護我來,急急如律令。’”[17] 元妙宗《太上助國救民總真秘要》卷二“三臺星形”曰:“上臺一黃,去卻不祥;中臺二白,護身鎮宅;下臺三青,治病除精。臺星到處,大賜威靈,誅鋤兇惡,敕療群生,太上筆法,符到奉行。”[18] 足見三臺星神的佑護延壽作用。

以上是神符書寫系統里的三臺星,那么有無將星圖直接與人物形象組合出現的實例呢?六朝道經《上清金闕帝君五斗三一圖訣》中論及守一之道:“存北斗覆頭上,柄指前,如此百邪不敢干,兇炁自滅亡要訣也。”[19]濟南市馬家莊北齊墓葬壁畫內容當為此種道法的體現:在北壁上繪墓主正襟危坐,似在修煉,兩童子分立左右。頭頂上方繪北斗圖,象征墓主人身居北斗中央華蓋之下,隨斗運轉,修煉成仙(見圖15)。宋代本命星官壓勝錢中,項生圓光的本命星官頭上亦有三圓點相連組成的“︿”形(見圖16)。[20]本命神的概念是基于十天干與十二地支的六十種組合,一個人的生辰年份對應著北斗七星中的一個星神,因此,早期道教的一個重要方面就是將本命神與北斗七星神的崇拜結合起來。[21]《太上玄靈北斗本命延生真經》:“凡人性命五體,悉屬本命星官之所主掌,本命神將、本宿星官常垂蔭佑,主持人命,使保天年。”[22]宋代有供奉自己本命神者,如洪邁《夷堅丙志·無足婦人》載,京師汴梁有一士人為鬼所魅,危難之時有偉人救之,士人拜謝,偉人曰:“我即子之本命神,以子平生虔心奉我,故來救護。”[23] 道經《上清鎮元榮靈經》還提到可以通過稱誦本命星君名號以消災避難:“凡人,不問貴賤,年生大小,皆屬北斗星君。記其所屬星君,若有急難困厄,當呼其名,救我助我,三呼三拜止,其星辰即救之。若不記所屬星君,通呼七星名,救護解之矣。此天道大要也。”[24]平日祈禳本命星神或是危難時稱誦名號可救度災兇,化險為夷,解決和滿足實際需求。這枚壓勝錢的左側有神符,筆者大致辨認出“三尸”“尸鬼”等字,再聯系右側本命星官以及其頭上三臺,應當意在祈求北斗、三臺、本命星官幫助,去除尸注之鬼以保生人平安。唐宋時期,道教對北斗大力推崇,提升北斗地位,增加北斗職能,北斗司掌人之壽命福祿,崇祠北斗可以消災去厄,延命致福。在這樣的背景之下,北斗七星、三臺星以及本命星神成為統一的信仰體系,形成了共同的集體認知。因而筆者推斷鏡中仙人頭上的三臺星就是北斗信仰的體現,包含著護佑延生的作用。

二、鏡中仙人身份判斷

以往學者籠統定義項負圓光者為仙人,但究竟具體指代哪位神祇?這樣的仙人龜鶴組成的畫面又究竟有何隱喻含義呢?

洛陽關林廟北宋磚室墓西北壁磚雕,上雕一人,手持一幅展開一半的立軸畫,學者徐嬋菲認為“上畫一棵大樹(極似松樹),樹冠上有一只展翅飛翔的鶴,樹下是戴冠有頭光的菩薩頭像。”[25]據考證,畫面表現的,應為宋代“獻香雜劇中”的獻畫場景(見圖17)。所謂獻香雜劇,是在慶生賀壽時表演的“道盡祝壽話,說遍吉祥語”的小戲,又稱“上壽雜劇”。[26]仔細觀察立軸畫面內容,仙鶴神祇形象組合出現,并且神祇冠飾與仙人龜鶴鏡中冠飾極為相似,故而筆者推斷賀壽畫中應當不是學者認定的菩薩頭像,實為道教神祇。那么在當時作為慶壽題材畫作中的“主角”究竟是誰呢?

北宋初期田錫《乾明節祝圣壽》有詩曰:“古字數行仙藥訣,蛟綃十幅壽星圖。遠方拜表來朝貢,兼賀虹流電繞樞。”[27]提到在宋太宗壽誕乾明節,臣子們紛紛進獻壽星圖的場景。另北宋朱彧《萍洲可談》卷三載:“近世長吏生日,寮佐畫壽星為獻,例只受文字,其畫卻回,但為禮數而已。王安禮自執政出知舒州,生日屬吏為壽,或無壽星畫者,但用他畫軸,紅繡囊緘之,必謂退回。”[28]北宋王安禮出任舒州執政,適逢生日,下屬官吏敷衍了事以其他畫作充當壽星圖作為賀禮。可見在北宋賀壽送壽星圖的習俗蔚然成風。細檢文獻,壽星圖實則五代已有繪制,如《益州名畫錄》中記載五代石恪有畫作壽星圖,[29]《宣和畫譜》亦有西蜀畫家黃荃畫“壽星像三,南極老人像一,寫十真人像一,秋山壽星圖一”等記載。[30]

北宋畢仲游《希魯奉議四兄生日》有云:“畫工畫青松,慘淡千年姿。遼鶴俛不啄,又有龜如綦。丈人坐中間,白發衣帔?。云是東方宿,來為壽者師。再拜致此圖,惟兄能似之。骨強老于松,心靜靈于龜。形健瘦于鶴,自與長年期。”[31]又有洪邁在《夷堅丙志•錫盆冰花》提到外舅公生辰“家人取常用大錫盆洗滌,傾濁水未盡,盆內凝結成冰,如雕鏤者。細視之,一壽星坐磐石上,長松覆之,一龜一鶴,分立左右,宛如世所圖畫然。”[32]可見,有宋一代,壽星坐磐石,松樹,龜鶴(鹿)成為組成壽星圖必不可少的元素。這樣的圖像繪制模式至少在北宋就已出現,所以洛陽磚雕中描繪的應當就是壽星圖,而銅鏡鏡背甚至可能就是依靠這樣的卷軸畫為粉本制作完成的。那么,作為畫面主體的壽星又具體是何形象呢?

“壽星”并非實質存在的天星,《爾雅·釋天》云“壽星,角亢也。”[33],它是中國古代歲星紀年,是指歲星軌跡所到的角宿與亢宿之間的天區,古代并無拜祭作為“空間名稱”的“壽星”。司馬遷和班固均提及:“老人見,治安;不見,兵起”,漢代人把老人星的出沒與否,視為判斷國家安全的象征標準。唐代張守節在《史記正義》注釋“老人見”說“老人一星,在弧南,一曰南極,為人主占壽命長之應。見,國長命,故謂之壽昌,天下安寧;不見,人主憂也。”[34]唐玄宗時期將老人星祭祀融入君王誕辰慶典,及至宋代,《文獻通考》詳細記載“老人星”出現的時間和地點,對星象預兆更加關注。隨著道教觀念融入民間信仰,老人星實現了人格化與形象化,由星宿崇拜轉變為壽神,也稱為南極仙翁。北宋晁元禮“紫府真仙, 暫謫居塵世。慕道高情, 照人清骨, 是壽星標致。”[35]所言及“壽星”,即為人格化的壽神。宋朝人胡納撰寫有《見聞錄》:“嘉佑八年冬十一月,京師有道人游卜于市。貌古體怪,飲酒無算,都人士異之。好事者潛圖其狀。后匠侍達帝。引見賜酒一石,飲及七斗。次日天文臺奏:壽星臨帝座,忽失道人所在。仁宗嘉嘆久之。”[36] 南極老人成神后于宋仁宗時降世,天上的壽星也相應受到影響和感應,臨近代表人間帝王的帝座星。雖然文中言及“貌古體怪”有“好事者潛圖其狀”,但并沒有提及如明代壽星高高突起額頭的典型形象特征(見圖18),仍舊是以“道人”妝扮接近世人。前文北宋畢仲游詩作亦提到壽星為“白發衣帔巾皃”,即為一白發老者著帔的道家裝扮,足見,宋朝或較之更早的南極形象為典型道教神仙形象,和明以后的南極仙翁像有著很大差異。

浙江德清縣乾元山吳奧南宋墓出土一尊青白釉塑像(見圖19)。人物束發戴如意冠,身著道袍,頭部大小與常人無異,半瞇著眼,雙眼微吊,右手拿如意,安坐于座具上,身旁一只鹿回首翹望。嘴角兩側和下顎中間各鏤有孔眼,推測應當是為了塑像燒制完成后安插更為逼真的胡須而特別設計預留,只不過胡須腐朽不可得見。1975年江西鄱陽縣南宋咸淳四年(1268年)墓中也出土類似坐像(見圖20)。筆者推測這類塑像表現的應當就是宋代南極仙翁形象。而這樣的形象與本文著重探討的“仙人龜鶴鏡”中主體人物形象若合符契。故而筆者推斷這類鏡中仙人就是指代南極仙翁無疑。

三、仙人龜鶴鏡功能區分

魏晉以降,席地而坐逐漸被登榻而坐所替代。及至宋代,椅子、凳子等高坐具使用更為普遍,陸游《老學庵筆記》曾云:“今尤有高鏡臺,蓋施牀則與人面適平也。”[37]由于整個起居生活視角的升高導致了鏡臺本身較之前增高,甚至被放置于一個更高的水平面上。而銅鏡的放置和使用方式也隨之發生了改變。宋代鏡臺一種如白沙宋墓壁畫中繪的鏡架(見圖21-1)[38],《云笈七簽》亦繪有類似鏡臺圖(見圖21-2)[39],銅鏡由繩或帶系住鏡鈕固定于鏡架之上;還有一類為靠背椅式[40],即將銅鏡斜靠于鏡臺上(見圖22)。但不管采用何種置鏡方式,必定會對鏡背造成遮擋,所以并不存在使用者和處于那個空間中的人對于鏡背裝飾的觀賞。而在銅鏡不使用時,也不會成為一件奢侈品陳列展示,一般是被包裹保護好放回奩具中,或是直接放回鏡箱。既然如此,這樣的仙人龜鶴圖案究竟有何意義,是否能用于日常照面?

宋人如何看待神仙,如何對待神像?這一問題直接關系到普通百姓是否會將項負圓光的仙人銅鏡用于日常梳洗照面。《夷堅志》記有一賣豆小兒對呂洞賓塑像十分恭敬,“一日,瞻視嘆息間,象忽微動,引手招之,持一錢買豆,兒不取錢,悉以畚中豆與之。象有喜色,以紅藥一粒授焉,使吞服,即覺恍惚如醉。還家,索紙筆作文章,詞翰皆美,至于天文地理,無所不通,不茹煙火食,唯飲酒吠棗,如是歲余。”[41]該兒童因為每天虔誠朝拜呂洞賓的神像,終于得到仙人所賜的“仙藥”。又《睽車志》記載程迥供奉一個五六寸的玉真娘子神像,“乃一美婦,僅長五六寸,而形體皆具,容服甚麗,見人殊不驚,小聲歷歷可辨。自言:‘我玉真娘子也。偶至此,非為禍祟,茍能事我亦甚善。’其家乃就壁為小龕,香火奉之,頗能預言,休咎皆驗。好事者爭往求觀,入輸百錢,乃為啟龕,至者絡繹。”[42] 程迥因所奉神像靈驗而以此賺錢。再如《(嘉定)赤城志》卷三十一載:“開禧二年,火逼檐梠,竟踰河而南,有枕廟居者,抱一神像置于室,火亦不犯,人傳以為異云。”[43]諸如此類的例子很多,顯然都具有夸張和神異性質,事件真實與否并不是探究的重點,而從中反映宋人對待神像的崇信態度則是毋庸置疑。不管是否為虔誠的道教信徒,又因何種目的侍奉神像,神像在宋人眼中都具有神圣性,只要謹慎侍奉就會得到庇佑收到回報。倘若按照宋代使用日常照面銅鏡的方式將這樣的南極仙人鏡安置于鏡臺,勢必會遮擋壓蓋鏡背圖案,對神祇多有不敬之處。因而筆者推斷,這類銅鏡并不適合于日常梳洗照面,而應當有其特殊功用。

那么究竟這樣的南極仙人龜鶴鏡有何作用呢?從目前搜集的此類銅鏡資料來看,多為墓葬出土,但并非一定是冥器,因為可以發現不少使用鏡鈕磨損以及鏡面打磨的痕跡。需要注意的是,銅鏡在宋元時期價格并不低[44],據程民生考證,宋代維持一個人一天最低生活費用約需20文,普通居民每人每天平均100文左右[45],饒州幫人舂米每日工錢30文,一個月工錢也購買不到一面普通的銅鏡。雖然銅鏡作為日常消費品,并且趨于平民化,但是仍然屬于高價產品,故而專門制作用于墓葬似乎不太符合實際情況。所以這類銅鏡應當是在日常生活中使用,待到下葬之時作為陪葬器物繼續發揮作用。所以筆者嘗試分析銅鏡功用也將分為兩大類,一類為生人的日常使用,另一類則是作為明器于墓葬空間中發揮作用。

首先來分析銅鏡在生活場域里的功用。上一節提到洪邁《夷堅志》記載外舅公生日當天,錫盆結冰,凝結成壽星龜鶴圖,并且洪邁談及出現此次奇特現象之后,外舅公升遷為兵部侍郎[46],顯示了壽星預兆祥瑞的功能。金末元初文學家元好問為老人星畫像補寫贊文,并談到寫贊的起因是,忻州天慶觀道士能預測命運,其宗族人便請人畫老人星像紀念他。后來畫像雖存而贊文模糊難認,這才補寫《老人星贊》。能預言的道士被奉為老人星,也從側面反映出元代之前仍然保留有老人星知吉兇的預兆功能,并且得到普通百姓的普遍接受和認同。天津博物館藏鏡本有鏡鈕卻在鏡緣另鉆孔(見圖2),應當是用于懸掛。筆者進而猜想,通過將這樣的銅鏡懸掛、擺放甚至是攜帶,就算自身不能獲得預知命運禍福的能力,亦能在生活中常見壽星并祈求降下祥瑞,亦或是危困之時以期通過祈禱感應壽星得到照臨與庇佑。

就道教存思修煉而言,銅鏡亦能發揮作用。宋朝張君房《云笈七簽》卷十八轉載《老子中經》,談到人體內的“南極”:“泥丸君者,腦神也。乃生于腦,腎根心精之元也。華蓋鄉蓬萊里南極老人,泥丸君也,字元先,衣五色珠衣,長九分,正在兆頭上腦中,出見于腦戶目前。思之長九分,亦長三寸。兆見之,言曰:南極老人,使某甲長生,東西南北,入地上天,終不死壞迷惑,上某甲生籍,侍于道君,與天地無極。”[47]王琛發認為“南極”的概念對應著“長壽安康”,是著重通過體外體內神明相應,修煉自體小宇宙,而南極“真靈”隨時隨地可以“生活”在任何人的生命里。[48]這對于本文探討銅鏡功用,亦是極具啟發意義。唐宋存有大量覽鏡詩,例如白居易從鏡中感悟時間:“朝見日上天,暮見日入地。不覺明鏡中,忽年三十四。勿言身未老,冉冉行將至。白發雖未生,朱顏已先悴。”[49]衣若芬曾撰文討論白居易經由照鏡“看見自我”以至認知自我、體會人生。[50]照鏡不再只是為了觀照容色,更是成為審視“真實自我”的工具,拓展了認知“自我”的途徑。鏡背南極仙翁形象即是點明道教存思內外南極星神的內丹之法,使用這樣的銅鏡觀照頭部,即可審視感知自身“泥丸君”之所在,而通過修煉感應自身的南極真靈,實現鏡中神與腦中神合二為一。存思修煉此法便可達到延壽長生的目的。另外,《道樞》載:“次南向扣齒九通,而祝曰:南方朱烏,丹霞太微;九道降煙,發布景輝;服食靈晨,飲以丹池。祝已,以舌舐下唇之外,取津咽之三十過,存液之赤氣入于其心。行之十年,南極老人來授以景丹之經矣。”[51]通過堅持叩齒、祝禱、咽液等修煉術十年,就能獲得南極老人所授的煉丹經法。南宋方岳詞作《酹江月·壽松山主人》有云:“更喜萱庭南極老,親授長生秘訣。養浩頤然,后昌青紫,天報公陰德。”[52]可見即便不是道教信徒的普通百姓,亦相信南極老人掌有長生秘訣,通過修煉就能實現延壽長生。而通過日日觀照南極仙人銅鏡,提醒自身勤加修煉,以盼早日獲得長生秘訣。

對于銅鏡在墓葬中的作用,徐蘋芳先生在《唐宋墓葬中的“明器神煞”與“葬儀”制度》[53]一文中明確說明了鏡作為厭勝之物,強調鏡的驅邪避禍、除鬼厭勝的意義。死者身邊放置銅鏡,不僅是相信靈魂不死在另一世界也需護佑,而對生者來說,亡人已入幽冥,怕見到鏡之光明,用鏡以防止侵擾子孫。東勝州故城[54],出土有元代壓勝錢(見圖23),錢直徑8.2厘米,是目前見到的最大的壓勝錢。不管是圖式還是尺寸這枚壓勝錢與四川出土南極仙人龜鶴銅鏡(見圖24)基本一致,筆者猜想,此類銅鏡應當如壓勝錢一樣用于墓葬,同樣是起到驅邪避兇以利生人的作用。

圖23 元代壓勝錢(正面)(直徑8.2厘米,內蒙古托克托縣博物館藏,石俊貴:《東勝州故城 出土的厭勝錢 》,《內蒙古金融研究》2003年第4期,第474頁,圖一)

四、小結

作者簡介:王惠瑩,浙江科技學院