研究 | 邰高娣:北京民間年畫中的“月光馬”研究

北京民間廣泛使用的民俗用品,其吸收了民間木刻版畫的技藝手法,成為我國年畫藝術中獨具特色的門類

一、北京紙馬與“月光馬”

紙馬是我國民俗用品中最具代表性的一種,其寄托著人對神佛的敬畏并傳達人的訴求。

紙馬的歷史悠久,先秦至漢唐之際已有其思想之源流,隨著漢代造紙術的發明與唐代雕版印刷術的普及,對于神佛的信仰逐漸轉向紙馬這一實物,媒材也由畫像磚石等轉移到雕版印刷的紙張之上。

北宋時期,孟元老《東京夢華錄》卷七中有“士庶闐塞諸門,紙馬鋪皆于當街用紙袞疊成樓閣之狀”以及“二十四日交年……燒合家替代錢紙,貼灶馬于灶上”“近歲節,市井皆印賣門神、鐘馗……天行帖子”等記載, 說明北宋時已有“紙馬鋪”專營紙馬售賣。

清代趙翼在所撰的《陔余叢考》中引:“天香樓偶得云,俗于紙上畫神像,涂以彩色,祭賽即畢則焚化,謂之甲馬,以此紙為神所憑依,似乎馬也。然蚓庵瑣語云,世俗祭祀,必焚紙錢甲馬,有穹窿山施煉師(名亮生),攝召溫帥下降,臨去索馬,連燒數紙不退,師云,獻馬已多,帥判云,馬足有疾,不中乘騎,因取未化者視之,模板折壞,馬足斷而不連,乃以筆續之,帥遂退,然則昔時畫神像于紙,皆有馬以為乘騎之用,故曰紙馬也。”

不但交代了紙馬乃為神所憑依的物質載體,更說明了其用于祭祀、祭畢焚化的使用功能和方法,以及畫在紙上,涂以彩色的形制。

北宋時期的紙馬雖無實物傳世,但從出土于北宋巨鹿城址中、今藏國家博物館的“三姑置蠶”人物雕版可初步判定,其應為祭祀蠶神的紙馬刻版。

另據王樹村先生考證,甚至木版套色印刷也是宋代時最先在紙馬上出現,而宋以前的佛經版畫等均為墨線印刷。

遼金元時期,隨著政治中心的北移,繁盛的中原紙馬也流行至北京等地。至明清開始,多樣的民俗活動促使北京的紙馬呈現出形式多樣、種類豐富的面貌,因其可達百種之多而被稱為“百份”。

明代劉侗、于奕正在《帝京景物略》“春場”條目中不但如實記錄了北京庶民百姓一年四季的民俗活動,并極其詳盡地介紹了各個節日中使用紙馬的用途和形式,是迄今為止記述明代北京紙馬最完整的文獻之一。

紙馬的大量使用也催生了眾多印行北京紙馬的作坊,如明代北京東四牌樓北的“汪芝麻胡同”,相傳舊稱“汪紙馬胡同”,即因元代此處有汪姓印刷紙馬的作坊,故得此名。類似的還有“胡芝麻胡同”,即今天的黑芝麻胡同等,均是因有制作紙馬的作坊而得名。

清乾隆二十三年(1758),潘榮陛在《帝京歲時紀勝》一書中以時間為序記載了歲時出售的各種紙馬,并稱紙馬為“云馬”或“寶馬”,還記有位于魚市東街的紙馬專賣店“宏源號”。

此后,清光緒年間富察敦崇所著的《燕京歲時記》中亦按時序更為翔實地記載了有關北京紙馬的祀神活動。

“月光馬”為北京當地中秋節時使用的一種紙馬,于明代即已在北京流傳,民間對其稱謂頗多,有叫“月光馬兒”“月光碼兒”“月光紙”“月光神祃”“月光神馬”“月光碼”“月宮碼”的,還有叫“兔爺碼”“月宮符像”的。

其版型多樣,兼具闊大與精小,畫面復雜,變體亦多,不似北京紙馬常見的“百份”之規格和樣式,在北京乃至全國紙馬中都較為特殊。

《帝京景物略》卷二“春場”條中稱月光馬為“月光紙”,并詳細描述:“八月十五日祭月,其祭果餅必圓,分瓜必牙錯瓣刻之,如蓮華。紙肆市月光紙繪滿月像,趺坐蓮華者,月光遍照菩薩也。華下月輪桂殿,有兔杵而人立,搗藥臼中,紙小者三寸,大者丈,致工者金碧繽紛。家設月光位,于月所出方,向月供而拜,則焚月光紙,撤所供散家之人必遍。月餅月果,戚屬饋相報,餅有徑二尺者,女歸寧,是日必返其夫家,曰團圓節也。”

明末清初之際,陸啟浤在《北京歲華記》中描述北京中秋民俗時也寫道:“中秋夜,人家各置月宮符像,符上兔如人立;陳瓜果于庭,餅面繪月宮蟾兔,男女肅拜燒香,旦而焚之。”

至清代時,北京貼用月光馬的習俗仍然延續,《燕京歲時記》載:“京師謂神像為神馬兒,不敢斥言神也。月光馬者,以紙為之,上繪太陰星君,如菩薩像,下繪月宮及搗藥之玉兔,人立而執杵,藻彩精致,金碧輝煌,市肆間多賣之者。長者七八尺,短者二三尺,頂有二旗,作紅綠色,或黃色,向月而供之。焚香行禮,祭畢與千張、元寶等一并焚之。”

《燕京雜記》中有“中秋夜,人家賀月宮,圖中繪兔人立,男女陳瓜果拜兔爺”的記載,《北京指南》第二卷的描寫基本翻自《帝京歲時紀勝》,其中寫道:“十五日至月圓時,設月光馬,上繪太陰星君如菩薩像,下繪月宮及執杵作人立形之搗藥玉兔,大者三四尺,小者尺余,工致者金碧繽紛。俟月出,供以瓜果,月餅,毛豆枝,雞冠花,蘿卜,藕,西瓜。婦女向之盈盈下拜,曰拜月,男則否,故京諺云:男不拜月,女不祭灶。拜畢,焚紙馬,撤供品,設果酒肴饌于庭,家人團坐,飲酒賞月,謂之團圓節。”

此外,《大興縣志》傳抄本中亦有“八月十五日祭月,其祭用果餅,剖瓜瓣,如蓮花,設月光紙,向月而拜,焚紙撤供散家人”的記述。

凡此種種,都明確了明清時期北京在中秋節掛祀并焚燒月光馬為民間慣常的行為,并且從明清到民國時期,這種習俗并無太大變化。民俗專家常人春曾對北京民俗有過這樣的論述 :“京俗從康乾興起,道咸定型以來,至民國末期,只處于數變的過程中,并沒有發生質變。”這一點,同樣在中秋貼用月光馬習俗上得到映證。

二、“玉兔搗藥”圖像

的來源及流傳

月光馬作為中秋祭月紙馬的一種,其主體圖像并不是“月光菩薩”“嫦娥奔月”一類的神祇,而是“玉兔搗藥”,其淵源已久。

楚人屈原是最早將兔子和月亮聯系在一起的人,其在代表作《天問》中寫道:“夜光何德,死則又育 ? 厥利維何,而顧菟在腹 ?”這句話提出了兩個重要信息,其一是月亮具有“死則又育”的能力,其二是月中有“菟”,即“兔”。

由此可見,戰國時期,人們即已將月與兔相關聯,對月中之兔充滿想象,并賦予兔一定的神通。但因為此時還沒有相關的圖像佐證,故難以知曉此腹中之“菟”為何種造型。

從如今所見的馬王堆漢墓帛畫和洛陽燒溝61號漢墓壁畫、山東孝堂山東漢畫像石等出土物中可以看出,西漢及東漢中期以前,和月亮相關的兔子形象多作奔跑狀,并非搗藥玉兔形象。直到東漢晚期,山東滕州官橋鎮大康留莊和山東安丘出土的漢墓畫像石中開始出現了玉兔搗杵的形象,一直延續到魏晉南北朝時期,如晉人傅玄就曾在《擬天問》中寫道:“月中何有,白兔搗藥。”

自此,“玉兔搗藥”作為一種固定圖式被后世所延續,并出現在不同材質上。

“玉兔搗藥”圖像與月亮密切關聯,還常與神話人物西王母搭配出現,蘊含著升天、長生、祥瑞等寓意。

這種關聯并非空穴來風,而是有著深刻的對自然宇宙的信仰與崇拜之根源。首先,祭月習俗在我國由來已久,《周禮 · 春官 · 大宗伯》中記有“以實柴祀日、月、星、辰” 的祭月方式。

《禮記 · 祭義》中對祭月的規矩做出詳細解釋:“祭日于壇,祭月于坎,以別幽明,以制上下。祭日于東,祭月于西,以別外內,以端其位。日出于東,月生于西,陰陽長短,終始相巡,以致天下之和。”

《禮記》的這段話還提出月出于西方,與東方之太陽相對。《山海經》中記載西王母因所居于漢中原以西的昆侖丘而得名,《吳越春秋 · 勾踐陰謀外傳》更是直接點明 :“立東郊以祭陽,名曰東皇公。立西郊以祭月,名曰西王母。”

通過這些典籍的記錄可發現西方與月關系緊密,又對應著太陰,故民間亦將西王母奉為太陰之精,而漢代圖像中在西王母身邊出現“玉兔搗藥”的緣由也顯得有跡可循。

其次,西王母在神話傳說中掌管不死藥,人們聯想并借用“玉兔”所搗之藥正是西王母所掌之長壽不死之藥,似乎順理成章。事實可能也正是如此,漢代《樂府詩集·董逃行》中有“采取神藥若木端,白兔長跪搗藥蝦蟆丸。奉上陛下一玉柈,服此藥可得神仙”的描述,進一步印證玉兔所搗之藥服用后可升仙之說。

而在我國民間,兔子也被人們廣泛認為具有長壽、多子等祥瑞屬性,唐代《賀朱全忠進白兔表》中寫道:“臣等覽《晉中興書》‘征祥’說曰:‘白兔者,月精也。’《抱樸子》云:‘兔壽千歲。滿五百歲則色白。’顧野王云:‘王者恩加壽考,則白兔見。’”

綜上所述,“玉兔搗藥”的圖像也逐漸演變成神仙世界的一種象征,廣受人們的崇敬和祀拜,至明代,出現在“月光馬”中的“玉兔搗藥”圖像,已跳脫出和西王母的搭配,而是在“玉兔搗藥”的主體圖像之外,增加了月光菩薩、關公、觀音、達摩等眾多神祇,圖像元素更加豐富,搗藥兔也出現了或跪、或站的不同姿勢。

但不容忽視的是,“玉兔搗藥”依然沒有脫離與月亮的關系而單獨存在,其仍然是依附于祭月文化的一種圖像表現。

三、北京“月光馬” 的圖像形制與特征

北京月光馬圖像形式的定型與發展的過程較之其他紙馬類型,并不算長,幾乎集中于月光馬出現并流行的明清至民國時期,其形式也并未有太大變化。

從目前搜集到的三十余幅北京月光馬年畫可見,色彩上分為墨線和套色印刷兩種,形制則分為單層、二段式或三段式三種,且不論哪種形制,其共同點是主體圖像均為一呈站立狀的玉兔在桂樹月殿之下搗臼,而上、中部分的內容則有所不同,生發出多種變體。

如今可見的三段式構圖的月光馬通高105厘米左右,橫長約50至75厘米不等,除下段圖像均為玉兔搗藥外,上段和中段都不盡相同。

包括如下幾種:

1、上段為送子觀音,中段為關公灞陵橋挑袍;

2、上段為送子觀音,中段為關公讀春秋;

3、上段為達摩渡江,中段關公讀春秋;

4、上段為雙座財神,中段為關公挑袍。

另據王樹村先生記載,還有一種三段式月光馬,上段為文昌帝君和魁星,中段刻觀音菩薩,下段依然為玉兔搗藥,但從所搜集的圖像中并未發現此幅。

二段式構圖的月光馬通高多為76厘米,橫長41厘米;但也有更小的尺寸,通高僅為36厘米,橫長也不過22厘米,與通常我們熟知的紙馬大小無異。

其圖像的上段多為水月觀音、送子觀音、雙座財神、關公讀春秋以及眼光、子孫、泰山三娘娘等,下段依然為玉兔于月宮搗藥圖。

單層構圖的月光馬所見較少,僅繪玉兔搗藥的圖像,且該圖像與二段式、三段式月光馬的下部幾乎一致,所以也有可能此單層月光馬實為二段式、三段式的下半部,只是分開印刷了而已。

筆者于2008年曾在王樹村先生家拍到過幾張北京月光馬的圖像,其中有整張的,也有分為兩段的,但從紙張的邊緣并未看到有裁切或手撕的痕跡,由此可得出一個基本判斷:即三段式構圖的月光馬年畫印制時大多并非為一整張紙,而是分為上、中段一張紙印刷,下段為另一張紙印刷,最后拼合而成,中國藝術研究院收藏的月光馬即屬此類;另有幾張搜集到的月光馬雖然印制在同一張紙上,但從上、中段與下段的分界線條和色彩可明顯判斷出,上、中段與下段圖案分屬兩塊畫版。

法國法蘭西學院、王樹村先生處均收藏有若干張僅印刷了下段玉兔搗藥內容的月光馬,進一步證明北京月光馬分層或分段式的印制方法。

無論哪種構圖的月光馬,對其上圖案進行簡單分析,可發現幾個有意思的問題:

1、《帝京歲時紀勝》中提到月光馬上部為“月光遍照菩薩”,《燕京歲時記》等著作中也提到上部為如菩薩樣的太陰星君,但從留存至今的月光馬來看,上部人物雖為菩薩像,但身邊有類似龍女、善財童子和韋陀相伴,所以后世研究者均認為其為水月觀音或送子觀音的可能性更大,而非太陰星君。

月光馬中的觀音懷中多抱嬰孩,而另一類月光馬上也有子孫娘娘,再加上兔在民間亦有多產的吉祥寓意,這些圖像的設置,恐與北京民間流行“女子祭月”的風俗關系密切,即女子在拜月之際也兼有祈子的愿望。

2、月光馬圖像上多繪關公挑袍、關公讀春秋的故事。因輕財重義、忠勇守信的美德而流傳后世的關羽形象在民間美術品中塑造頗多,年畫之中尤盛,內容多為人們耳熟能詳的灞陵橋挑袍、夜讀春秋、千里走單騎等,在人物造型和構圖形式上呈現出程式化的特征。

如所有已知的關公讀春秋的圖像,一般均繪面如重棗,五綹美髯,著青巾青袍的關羽側身伏于案前秉燭夜讀,兩旁侍立有捧印者關平和持刀的部將周倉。

從搜集到的多幅繪有關公讀春秋的月光馬可看出,在人物形象、服飾以及構圖布局上,其圖像基本沿襲了年畫中典型的關公讀春秋的樣式,呈現出一種“模件化的圖像志”特色。

3、二段式的月光馬上繪有多幅雙座財神的形象。圖繪兩位形貌基本一致的增福財神并肩而坐,一穿綠袍,懷抱如意,一穿紅袍,手托元寶,二人左右兩側或為侍者,或為進寶回回之形象,中間有聚寶盆,里面的金銀財寶爍爍放光。

畫面空處填以幔帳及流云等。此雙座財神的圖式在北京的紙馬中較為少見,而在距京不遠的天津楊柳青年畫中卻多有這種雙財神的紙馬形式,或可說明北京月光馬在一定程度上受到了楊柳青年畫的影響。

4、達摩渡江的內容在全國其他產地留存至今的年畫中均不曾看到,目前僅見于北京月光馬中,圖中所繪達摩祖師肩荷錫杖,掛芒履,赤足踏蘆葦,漂于江水而不沉,神情特征刻畫到位。

5、北京月光馬中的玉兔形象皆如人立,不似慣常概念中可愛、幼小的白兔形象,而是高大威風,不僅比觀音、關公、諸佛、達摩、三位娘娘、財神、四天王等形象大得多,甚至比身后的廣寒宮還要大出些余。

玉兔占據著月光馬畫面中絕對主導地位的設計理念,突出顯示了人們將祭月與祭玉兔相等同的思維和心理。

6、美國哥倫比亞大學圖書館收藏的一幅三段式月光馬中,最上一層是裱糊的綠地花紙,其中印有墨線菊花、蝴蝶等吉祥圖案,中段為一字排開的眼光娘娘、泰山娘娘、子孫娘娘,下段為玉兔搗藥。此種在天干部分貼花紙的形式,在另一幅水月觀音、關公讀春秋、玉兔搗藥的圖式中也有出現。

此外,從民國時期的老照片中也可看到,當時人們于中秋節時祭拜的月光馬頂部亦有此花紙,應為裱飾月光馬所用,形式特別。

7、三段式的月光馬中有幾種是在上、中段的兩側各刻有纏枝植物,每側枝葉中均勻分布有四個挖空的圓圈,要么上書“福、如、東、海、壽、比、南、山”八字,要么畫“乾、坤、巽、震、坎、離、艮、兌”的八卦圖符,將祈福心愿、忠勇重義以及佛道信仰融于一圖,體現了儒、釋、道三家思想及民間信仰在民間美術創作上的合流。

通過梳理現存的月光馬圖像,還可發現月光馬的制作手法多樣,所用的紙張以紅地和黃地為主,少量偏黃色的白紙。印制技藝上也有區分,如用紅紙印刷的多為三段式構圖,分兩種設色方式,一種僅以墨線刷就,在上、中、下每段圖像的主體神像面部加涂金色或貼金箔,突出主體形象;另一種是除了印墨線外,還在人物、器物及建筑輪廓處加印一道銀線,并用藍色做一些塊面的涂染,使整個畫面顯得工致、古樸,屬月光馬中的精品。

如用黃色地的紙刷印,則多為紅、藍、綠、黃等色套印而成,有的還在關公面部涂紅色,玉兔全身涂金,顯得色彩豐富、金碧繽紛。

張江裁輯錄的《舊京風俗志》稿本中對月光馬的形式、規格、所繪內容做過較為詳細的記錄,與如今可見的月光馬最為相似。

其中寫道:“月光碼兒者,乃用秫稭(秸)插成一長方之牌形架子,最大者寬約二尺,長四五尺,最小者,寬約四五寸,長一尺余,中糊一板印設色之紙畫。大者分成三部,小者亦兩部,上為大諸總圣,系玉皇大帝,與風云雷雨諸神,亦有為一佛二菩薩者,亦有為觀音者,亦有為達摩渡江者,亦有為財神者,中為關壯繆像,或財神土地神像,下部則廣寒宮殿閣之形,娑林樹下立一兔作搗藥形……紙地多系黃紅兩色,繪畫涂色,以金紙貼臉,架之兩端,各插以紅黃紙裁成之斜旗。”

此外,該書還注明了月光馬的售賣地點及祭祀方式:“此月光碼在京紙店或油鹽店,均有售賣。至十五日之夕,將此神碼供于棹上,再陳各種果品,旁置磁瓶,左右各二,其一插雞冠花,其一插帶葉毛豆一枝,又藕一盤,蓋用以祀兔者。”

其中,插雞冠花象征廣寒宮中樹景,插帶葉毛豆枝則用以敬獻玉兔。

因月光馬在中秋向月供拜后即焚化,故存留至今的圖像并不多,從筆者搜集到的三十余幅月光馬圖像可清楚看到,月光馬從明清發展至民國,圖式上呈現出極度相似的特性,大多應為明清版的續印或者翻刻。

此外,月光馬由于形制和制作工藝的差別,所對應的使用人群亦有不同,《帝京歲時紀勝箋補》稿本載:“宮中所用者彩畫特工,人家所用者,多為印板添色者,且有大小之分。”

另據王樹村先生的考證,不同的設色和構圖的月光馬乃是根據普通人家、商業買賣者、讀書之家等不同顧客而印繪的,充分說明了月光馬在北京的使用范圍甚廣。

四、月光馬與“兔兒爺”

流行于北京城鄉的泥塑兔兒爺,不僅是與月光馬一起在中秋節時祭拜的民俗用品,還是北京孩童喜歡的兒童玩具,其種類多樣,與月光馬有著千絲萬縷的聯系。

兔兒爺是北京中秋祭月時置于案桌上祭拜的一種泥塑,張次溪《北平歲時志》中稱其為“北平名產”,并說“他處或無,有亦或不足逮也”,足見北京兔兒爺制作講究及在北京的普及程度。

有關兔兒爺的研究已有很多,人們普遍認為兔兒爺出現于明代末期,其根據是明末紀坤《花王閣剩稿》中所述“京師中秋節,多以泥摶兔形,衣冠踞坐如人狀,兒女祀而拜之”的記載,但此時并未提及“兔兒爺”的稱謂。及至清代雍乾時期,潘榮陛《帝京歲時紀勝》中:“京師以黃沙土作白玉兔,飾以五彩妝顏,千奇百狀,集聚天街月下,市而易之。”依然沒有稱其為兔兒爺。

清乾隆末年楊米人《都門竹枝詞》中寫道:“團圓果共枕頭瓜,香蠟庭前敬月華。月餅高堆尖寶塔,家家都供兔兒爺。”首次出現“兔兒爺”的叫法,但未注明其是何種材質和造型。

清末陳康祺《郎潛紀聞》和震鈞《天咫偶聞》中又稱泥塑兔子為“兔兒王”“兔王爺”,有“八月中秋夜,踏月買兔兒王”和“十五日晚祀月,兒童祀泥兔王爺”的記載。直至晚清富察敦崇所著《燕京歲時記》中對“兔兒爺”有了明確定義,并對兔兒爺的形制、規格做了較為細致的說明:“每屆中秋,市人之巧者用黃土摶成蟾兔之像以出售,謂之‘兔兒爺’。”此后,《舊京風俗志》中也提及“兔兒爺乃泥制,以極細潤之黃泥,用磚模刻塑,亦有由手工捏塑者。”

從以上文獻中可發現,“兔兒爺”之稱謂應到清中晚期才逐漸成為約定俗成的叫法,且明清典籍中均無將兔兒爺與月光馬同祭的信息。

但在流傳至今的民國時期的老照片中,可清晰看到彼時人們中秋夜敬奉月光馬的場景,兔兒爺被擺放在供桌之上,與懸掛的月光馬同受人們祭祀。

雖不知何時起兔兒爺與月光馬始被人們置于一處進行祭拜,但顯而易見的是,兔兒爺比之月光馬,其功能更加豐富,它不僅在中秋節被用來祭拜,也作為兒童玩賞之物,且玩具功能更加普遍些。

另外,關于兔兒爺的造型來源,翁偶虹在《北京話舊》中認為最早的兔兒爺是受月光馬上的玉兔形象影響而產生,薄松年先生在其《紅袍金甲兔兒爺》一文中也傾向于此說。

再次聯系《花王閣剩稿》中的描寫及其后的兔兒王、兔王爺等稱謂可看出,泥塑兔在最初時確實具有“如人狀”的特征,這與月光馬中月輪桂殿前“如人立”的玉兔多少有點類似,只是在后期的發展過程中,兔兒爺被轉化出了更多其他的造型,如穿上戲裝,跨黑虎而坐等,使兔兒爺的神性逐漸減退,變得更加世俗化。

不僅在形象上與月光馬中的玉兔相去甚遠,而且因其立體造型、形象多變、易攜帶的特點,更加受到孩子的歡迎,進而演變成他們手中的玩具,不似月光馬只能用來祭祀懸掛并焚燒的單一功能,也體現了民間祭月在清晚期至民國時具有一定的娛樂化特征。

五、其他祭月紙馬

如前文所述,北京年畫中的一大宗即為紙馬,其中的祖先像、行業神、儒釋道神祇不勝枚舉。

北京當地及與其交界的河北、天津等地的紙馬中也有大量的“太陰星君”“月光菩薩”等,同樣在中秋節時用作祭祀使用,雖然其形制和月光馬差別較大,也頗值得探究并分析一二。

但首先得關注一個本體問題,即月神到底是誰?這直接關系到八月十五月圓之夜,所供奉的是哪位神仙。這個疑問學界與民間各有說法,前文所引《吳越春秋》中稱西王母為月精,而《全唐書》中則稱白兔為月精,也有當代研究者認為嫦娥即月神,而道教和佛教也均有自己不同的信奉對象。

道教月神也稱為“太陰星君”“太陰皇君”“太陰天尊”“太陰月光”等,全稱“月宮黃華素曜元精圣后太陰元君”“月宮太陰皇君孝道明王”等,作女像,以白色月光為飾,也常稱其為太陰娘娘或月姑。

清代時,祭月紙馬多由道觀頌悼焚燒。《帝京歲時紀勝》記載:“十五日祭月……云儀紙馬,則道院送疏,題曰:月府素曜太陰星(皇)君。”《太上洞真五星秘授經》中記載:“太陰真君,主肅靜八荒,明明輝盛,如世人運炁逢遇,多有慘慘之憂,宜弘善以迎之。其真君,戴星冠,躡朱履,衣素紗之衣,手執玉簡,懸七星金劍,垂白玉環佩。宜圖形供養。”

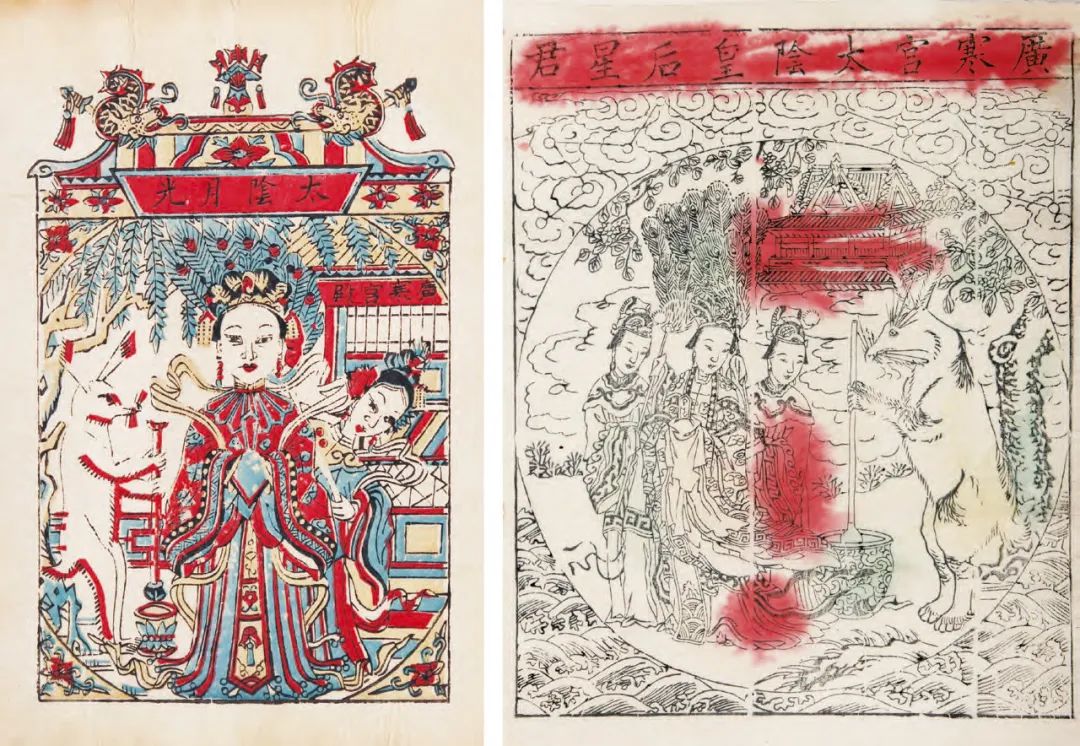

中國國家圖書館和王樹村先生處收藏有多幅《太陰星君》的北京紙馬,其形制與“百份”紙馬相似,規格大者縱53厘米,橫48厘米,小者縱21厘米,橫19厘米,亦有縱30厘米左右者,太陰星君的造型也大致相似,只在邊緣裝飾部分有些許不同,王樹村先生收藏的更工精些。

該紙馬繪龍階之上、月宮之中,太陰星君側身而坐,身后為一輪圓月背光,頭戴冠,執玉簡,姿容綽約,瑞相端嚴,與上述文獻中的描述基本吻合。星君之下,一匍匐玉兔亦籠罩于圓月背光之中,呈翹首遠望之姿。

圖中裝飾紋樣頗多,上有帷幔下垂、月光普照,中有祥云、仙草、海水點綴,下有龍紋、“卍”字不斷頭紋樣,左右有如意云頭及銅錢紋樣,裝飾布局與民間年畫極為類似,此外,在工藝上,此類圖像也如北京百份僅印墨線,簡單手繪上彩的制作技法繪制。

與北京相鄰的天津楊柳青和河北等地,亦有此類紙馬,圖像與北京紙馬不同。

今藏于中國國家圖書館的一幅天津祭月紙馬名為《廣寒宮太陰皇后星君》,其圖式于一方形圖案中繪一圓形月亮,上方有祥云、七星紋樣,下部有海水翻滾。遠景處月宮巍峨而立,近景中為二宮娥執扇簇擁著頭戴華冠、身著華服的太陰星君,一旁有玉兔立于月桂樹下搗藥。

此圖延續了天津楊柳青年畫一貫的精細之風,無論是對圖中的人物及玉兔形象,還是月宮、搗臼,均有較為細致的刻畫。最特別的是,為了極力凸顯玉兔的神性,圖中玉兔形象十分醒目,甚至高大過旁邊的三位仙人。

另一幅名為《太陰月光》的河北祭月紙馬,整幅圖像背景為廣寒宮,殿宇巍然,宮中的月桂樹高大繁茂,再現了人們想象中的月宮景象。樹下正中為頭戴鳳冠,身著彩服的太陰星君捧圭肅立,后有侍者舉扇,一側為玉兔搗藥。整幅紙馬用紅、綠、黃套印而成,對版齊整,印制嚴謹,并在玉兔身體部分留白,為民間年畫少見之手法。

佛教稱月神為月光菩薩,也稱月光遍照菩薩。傳說其為藥師佛的脅侍之一,可遷變眾生苦厄。唐代三藏法師玄奘譯《藥師琉璃光如來本愿功德經》中記載:“于其國中,有二菩薩摩訶薩,一名日光遍照,二名月光遍照,是彼無量無數菩薩之上首。”

民間在祭月時已有玉兔搗藥之圖像,月光菩薩又與藥師佛相關聯,皆有祈求無疾病及長壽、不死之寓意。但縱覽北京及周邊天津、河北地區的《月光菩薩》紙馬,其并無太多佛教特征,不論是月光菩薩之造型,還是紙馬之形制,均與前述《太陰星君》紙馬極為相似。

由此可見,只要能體現祭月類紙馬的使用功能,即通過祈拜禱告的行為酬謝月神以達到祛災添壽的期望,有時神祇形象反倒會被模糊處理,正如美術史家高居翰所寫:“繪制功能性繪畫—用于室內裝飾、或公共節日、家庭歡聚時作為應景的禮物—的城市畫坊畫師,總是力圖使題材及畫風均能與功能或使用的場合相匹配……這些繪畫既不蘊含‘高遠’的態度,也沒有‘超離塵世’。”

結語

對于北京民間“月光馬”年畫的研究,雖然始自20世紀80年代,但研究內容較為集中,且稍顯簡略。

整體來看,對“月光馬”年畫的研究成果十分有限,缺少系統性的梳理和研究。筆者自2008年開始,通過對王樹村先生、中國藝術研究院圖書館、中國國家圖書館、中國美術館等個人和機構收藏的年畫進行整理,從中發現多幅“月光馬”。

近年來,又接連收集到幾幅美國哥倫比亞大學圖書館、法國法蘭西學院收藏的“月光馬”。以較豐富的月光馬圖像,呈現出“月光馬”年畫的整體面貌。

北京“月光馬”廣泛吸收民間木刻版畫的技藝手法,成為我國年畫藝術中獨具特色的門類,并對北京民間社會的影響深遠。因其與北京當地的生活狀態、風俗信仰密切相關,值得深入挖掘和研究。

與北京臨近的天津、河北等地的年畫中也多有祭月紙馬,這些與中秋有關的民俗用品,共同豐富著民間祭月行為的圖像景觀,并為祭月習俗注入了祈求多福、多壽、多子的文化內涵。

近代以來,北京年畫受到較大沖擊,完全中斷了生產,甚至在非遺保護各項政策及措施實行以后,因為材料缺乏、后繼無人等現狀,北京年畫始終沒有恢復制作。一起衰落的,還有北京的祭月習俗,與之相關的“月光馬”年畫更是無跡可尋。

在全社會大力提倡非遺保護和弘揚優秀傳統文化的背景下,通過本課題的研究,希望對北京民間年畫的技藝恢復、民俗回歸起到一定的推動作用,并在當今的社會變遷中,對借鑒年畫的圖像、內涵等元素而進行的創新設計帶來一定的參考價值。

(邰高娣:中國工藝美術學會民間工藝美術專委會副秘書長、中國藝術研究院美術研究所副研究員)