研究|米德昉 :宋代巴蜀石窟藝術中的“世尊付法”像考察

禪宗的出現可謂是佛教中國化進程中的一場革命性轉變。自八世紀以來,禪宗對中國文學、藝術、哲學、宗教等領域帶去巨大而深遠的影響。反映在藝術史中,便是創生了大量表達禪宗思想與意境的美術作品。這些作品或出自文人士夫,或出自行道禪僧,或出自民間藝匠,題材以表現禪門祖師、羅漢、高僧、釋迦、觀音等為主,兼及山水與花鳥,往往流露出奇崛曠古、蕭散淡逸的氣象與作風。宋代是中國禪宗美術取得極大發展的時期,杭州、慶元府、成都等地成為禪宗美術創作的中心,其影響波及東亞諸國。

禪宗美術一般選取禪門中具有“公案”“教諭”“付法”“禪機”等意義的人物或場景作為描繪母題,試圖帶給觀者以澄澈心境、啟迪智慧的精神療效。習見于美術史的作例諸如《達摩禪定》《二祖調心》《六祖斫竹》《丹霞燒佛》等等,這些人物或事件在禪宗開宗立門中無疑具有重要的影響和象征意義。不過在禪宗為自己建構的歷史中,最具影響力的莫過于釋迦涅槃之際在靈山法會上的“付法”事件,即著名的“拈花微笑”公案。然而,如此標志性的歷史畫面在禪宗美術中卻難尋蹤跡,不能不耐人尋味。

近些年在巴蜀石窟中發現數例“一佛一弟子”式組合造像,形式特別,為傳統圖像志或典籍所不見。李哲良、劉長久、胡文和等認為這一圖式表現的是禪宗“拈花微笑”情景,學人多因襲此說,依據何在?迄今未見系統考證。鑒于此,本文在全面調查的基礎上對此系造像題材展開初步研究。

釋迦涅槃之際付法于弟子一事見諸于多部佛典,但所載簡略,且版本多樣。比如在《增一阿含經》中講:“我今持此法付授迦葉及阿難比丘。所以然者,吾今年老以向八十,然如來不久當取滅度,今持法寶付囑二人,善念誦持,使不斷絕,流布世間。”這里說釋迦同時付法于迦葉和阿難二人,但在更多經典中認為釋迦付法于迦葉一人,再由迦葉付于阿難,如此相延下去。當然,后者之說為世所公認。但是即便這種公認的說法也存在細節之差,在歷史的推移中呈現出由簡到繁的敘述軌跡,到后來禪門中渲染為著名的“拈花微笑”公案。

漢譯佛經中有關世尊付法之事多與祖師傳承體系結合而記之,最早見于東晉時期所出佛經。如《舍利弗問經》(譯者不詳)列出“孔雀輸柯王”(阿育王)前迦葉至優婆笈多5位祖師;佛陀跋陀羅譯《達摩多羅禪經》中,列出迦葉至不若蜜多羅9位祖師。之后北涼曇無讖譯《大般涅槃經》、南齊曇景譯《摩訶摩耶經》、南梁僧伽婆羅譯《阿育王經》、南梁僧祐撰《薩婆多部記》等,也述及付法事宜,并列出為數不等的傳法祖師。上述經典對付法一事僅一筆帶過,沒有對其經過加以描述。

一般認為主述付法因緣者當屬《付法藏經》。該經歷述西天傳法世系,前后三譯,唯第三譯存世,即北魏延興二年(472)吉迦夜共曇曜譯《付法藏因緣傳》(六卷)。該書系太武帝毀法時為證佛教法統,據舊記編纂而成。其中紀錄了“西天傳法世系”,從迦葉至師子比丘共二十四位(或二十三、二十五位)祖師,系統記述了早期佛教的師承系統。該書在中國宗派佛教體系的形成中產生較大影響,隋唐之際出現的三論、天臺、地論、禪宗等皆以此為據創建了各自的法統。書中對付法環節有如下記述:

(世尊):“如我今者將般涅槃,以此深法用囑累汝(迦葉),汝當于后敬順我意,廣宣流布無令斷絕。”迦葉白言:“善哉受教,我當如是奉持正法,使未來世等蒙饒益,唯愿世尊不以為慮。”

禪宗確立之初十分重視師承,法海所集《壇經》中列出自七佛至惠能自己共四十代傳人。云:

六祖言:“初傳受七佛,釋迦牟尼佛第七,大迦葉第八,阿難第九……南天竹國王子第三子菩提達摩第三十五,唐國僧惠可第三十六,僧璨第三十七,道信第三十八,弘忍第三十九,惠能自身當今受法第十四(四十)。”

惠能只對祖師譜系做了交代,未對世尊付法一事刻意描述。唐貞元十七年(801),沙門智炬撰成(一說與勝持合著)《雙峰山曹侯溪寶林傳》(簡稱《寶林傳》),在《壇經》基礎上重新楷定為西天二十八祖并東土六祖譜系,之后成為禪宗公認的法統說。《寶林傳》對世尊付法細節有如下的描述:

(世尊)告弟子摩訶迦葉:“吾以清凈法眼,涅槃妙心,實相無相,微妙正法,將付于汝,汝當護持。”……復告迦葉:“吾將金縷僧伽梨衣轉付于汝。”

另外,《卍續藏》收錄《大梵天王問佛決疑經》一部,有兩個卷本,著譯者及成書時間不明。據說一直藏在“韓苑”,為王安石所“偶見”。其中言靈山法會中有大梵王“獻花”請佛說法,遂引出付法一事。云:

爾時如來坐此寶座,受此蓮華,無說無言,但拈蓮華,入大會中,八萬四千人天時大眾,皆止默然。于時長老摩訶迦葉見佛拈華示眾佛事,即今廓然,破顏微笑。佛即告言:“是也,我有正法眼藏,涅槃妙心,實相無相,微妙法門,不立文字,教外別傳……今方付屬摩訶迦葉。”

《大梵天王問佛決疑經》當是在《寶林傳》的基礎上衍化而來,這里“拈花”與“微笑”情景的出現使付法場面富于戲劇化。至為關鍵的是,其中“不立文字,教外別傳”后來成為禪門之“剛宗”,而“拈花微笑”也成為禪宗第一公案。世尊付法一事遂定格于此。

然而廣為周知的是,禪宗歷史頗多虛飾偽說成分。《大梵天王問佛決疑經》學界公認是中國佛教徒所偽讬,并非印度傳入。日本曹洞宗學僧忽滑谷快天認為此經“乃為拈花出據于秘經的妄談”。由此一來,“拈花微笑”一事也自然被視為禪門杜撰了。對于此類真偽問題的討論非本文之責,我們所關心的是,即便“拈花微笑”一事純屬虛構,那也是基于“世尊付法”史實上的點綴,與其他“偽說”一樣是構成禪宗歷史的一部分。不可否認的是,該“公案”作為一段美麗的傳聞為中國信眾所樂道。

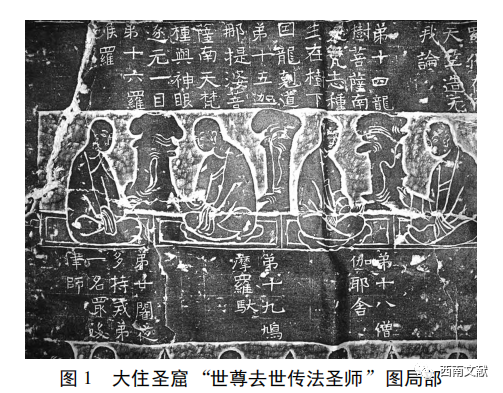

隋代以來,隨著佛教團體內部宗派意識的日益增強,法統世系的確立成為各家開宗立派的首要任務。在《付法藏因緣傳》《薩婆多部記》等書的影響下,除了譜系類著述的編撰外,反映師承系統的祖師圖像日漸流行。現存遺例以中原河南地區為多,如開皇九年(589),河南安陽靈泉寺大住圣窟線刻“世尊去世傳法圣師”圖,自“第一摩訶迦葉”至“第廿四師子比丘”共24身祖師(圖1)。另有成于仁壽年間(601-604)的河南沁陽懸谷山千佛洞石窟作例,窟內環四壁下方浮雕傳法祖師像,皆有題記,呈逆時針排序,自第一身“佛垂滅度以諸法藏付大迦葉”至末“次付師子比丘”共25身。另外,莫高窟隋代第292、427窟塔柱南、西、北三面繪比丘立像,其中前者繪祖師27身,后者繪30身,皆呈右繞塔柱之式,每身人物側上方有榜題框,題記模糊不清(圖2)。王惠民推斷可能是“祖師像”,本文贊同此說。

上述作例中,靈泉寺大住圣窟營建者僧人靈裕(518-605)屬地論學派,弱冠之年在道憑(488-559)門下“聽于地論”,故祖師圖的制作反映了靈裕在地論宗創建上的努力。同樣,對于懸谷山作例,學者也傾向于視為地論宗一系所構法統譜系。莫高窟所繪祖師像與何種學派相關有待進一步考證,鑒于隋代期間禪宗尚未確立,祖師系統更是未加梳理,故早期祖師系列造像與禪宗關系不是十分密切。

7世紀以來隨著禪宗的興起,具有“正宗定祖”意義的祖師圖譜日益受到該宗重視。洛陽地區是北宗一系的陣地,當時享有“二京法主,三帝門師”之譽的神秀在此力弘漸教,盛極一時。玄宗先天二年(713)惠能圓寂,弟子神會北上洛陽,在菏澤寺為惠能建真堂,“會序宗脈,從如來下西域諸祖外,震旦凡六祖,盡圖繢其影”。之后神會于洛陽大播頓門,使南、北宗間宗義之爭加劇,此時祖師譜系在宗派正統性的地位爭奪中尤顯重要。故唐代以來龍門石窟、包括兩京一些寺觀所制祖師付法像,更多應出于禪宗一系。

現存實物最早的為武周時期(684-705)龍門東山擂鼓臺中洞和萬佛溝北側看經寺窟作例,人物均為浮雕形式,位于窟壁底部,環壁呈順時針方向列隊行走狀。其中前者自“佛付法大迦葉第一”(迦葉像已毀)至“次付師子比丘第廿五”結束,共有祖師像25身,隊伍前方一年輕比丘與二童子抬供案作導引(圖3)。眾祖師像上方題刻銘文,內容為節錄于《付法藏因緣傳》中祖師間的“囑累”經過及人物傳等,是該系題材中題記最多者。后者造作時間較之中洞略晚,窟內下方環壁刻付法祖師像29身,無題記。

除此外,《歷代名畫記》中也記載兩京地區寺院大殿諸壁、回廊等處多繪有僧像,一般稱作“繞殿僧”“行道僧”或“行僧”等,形式布局與上述石窟中類似,應該多為祖師付法系列像。比較明確的是唐代盧棱伽、韓幹擅羅漢僧,二人合作在西京西塔院“繞塔板上《傳法二十四弟子》”。其他如“景公寺東廊南間、東門南壁畫《行僧》,轉目視人”;“(大云寺)西南凈土院《繞殿僧》至妙,失人名”;“(東都長壽寺)佛殿兩軒《行僧》亦吳(道子)畫”;“韓幹《行道僧》四壁,在文殊堂內”。另外,唐景云二年(711)《涼州大云寺古剎功德碑》記于大云寺“南禪院回廊畫付法藏羅漢圣僧變”等。

蜀地作為禪宗陣地之一,在長安造像風氣影響下,也流行付法祖師一類圖像。8世紀來作為武則天出生地的川北廣元石窟出現類似的“行道僧”像,環壁(或僅左右壁)以順時針方向繞行狀,不過僅鐫刻了10身弟子。具體見于千佛崖第366、744窟、觀音崖第88窟等。其中第366窟(菩提瑞像窟)弟子中領隊者一年老僧,執長柄香爐,當為迦葉,其前方2身小比丘并5身奏樂人作導引(圖4、5),其余作例中無導引人物。同時,《益州名畫錄》也載成都大圣慈寺內,乾元初(758-760)盧棱伽“于殿下東西廊下畫《行道高僧》數堵,顏真卿題,時稱二絕”;寶歷年間(825-827)左全繪《行道二十八祖》等。廣元石窟所見作例從弟子人數上未構成完整譜系,但該形制顯然受到兩京寺觀佛殿之祖師系列圖像配置的影響。

宋元時期是禪宗美術取得巨大發展的時期,與當時興起的文人畫互為輝映,在題材選擇和表現形式上變得十分靈活。其間祖師付法像的繪制仍然為禪門所重。如嘉祐六年(1061)契嵩撰《傳法正宗記》十二卷并制“定祖圖”一面進獻仁宗帝,乞賜編入大藏。所不同的是,宋代時期禪宗已根深葉茂,祖師圖譜發揮的作用已不像開宗之初那么重要,故很少去描繪完整的序列像,而是以達摩為祖的六代宗譜圖為主。代表性作品有日本高山寺藏北宋至和元年(1054)所刻的版畫摹本《禪宗六祖像》。南宋時期大理國張勝溫完成《梵像卷》,其中描繪了迦葉、阿難、達摩、慧可、僧璨、道信、弘忍、惠能、神會一系像,這里西天祖師僅選取三位權作代表。除此外,以單一祖師像、羅漢系列或具典型意義的禪門“公案”也成為樂于表達的題材。諸如石恪《二祖調心圖》、李公麟《白衣觀音》、梁楷《六祖斫竹圖》《六祖撕經圖》《出山釋迦圖》、牧溪《羅漢圖》、因陀羅《丹霞燒佛圖》等。

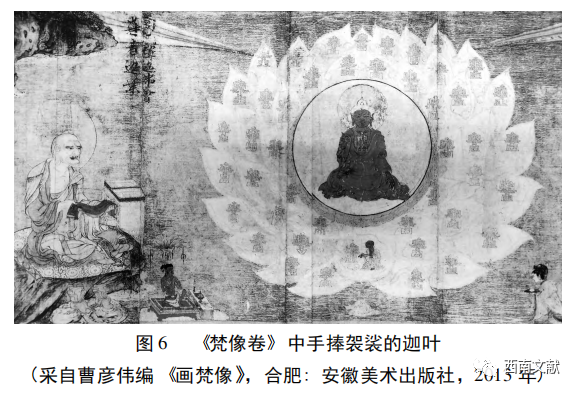

歷代禪宗美術作品中,涉及付法主題的以祖師間的譜系傳承內容為主,典型的世尊付法迦葉的場景基本不見,“拈花微笑”就更不用說了。不過大理國時期張勝溫《梵像卷》祖師系列像有點例外,其中迦葉手捧袈裟,面向趺坐于一巨大白蓮中的釋迦(圖6)。根據畫面的構圖分析,這里釋迦以常見的主尊形式出現,左右配置十六羅漢和眾弟子。畫面中有一個需要注意的細節是,白蓮下方中間,繪一身很小的老年比丘,胡跪,手捧衣物,面朝上,當是迦葉了(圖7)。顯然,此畫面無疑也是在強調付法,只是世尊手中沒有“拈花”,但出現“付衣”畫面已經是比較罕見了。

世尊付法一事作為佛教歷史中重要的一環,為各宗所重,并在具體細節上經幾度渲染,禪宗更是演繹出了“拈花微笑”的生動場景。然而如此具有畫面感的事件,卻未形成佛教美術表現的題材在更廣泛的領域傳播。究其根因,佛教各派所重者非佛陀“授法”,而是具有正宗定祖意義的祖師“傳法”譜系。如同大足寶頂廣大寺清代碑記在解釋寺名淵源時如此言之:“以能廣行大迦葉,故以‘廣大’為寺名”。宋代以來,隨著佛教地域化趨勢的凸顯,在四川和云南出現了表現“世尊付法”故事的圖像,尤其是四川地區憑借自身濃厚的地緣文化優勢,在該題材的表現上可謂獨辟蹊徑,別開生面,創造了佛教美術的新領域。

付法或禪門祖師系列圖像在巴蜀地區存例并不多,從諸如《成都古寺名筆記》《益州名畫錄》《大圣慈寺畫記》等地方畫史所記來看,以成都為中心的諸多寺院中曾有大量繪壁,除了祖師付法系列像外,未見確切的世尊付法圖記載。唐宋時期在佛道信仰盛行的背景下,巴蜀地區鐫造了數以千計的摩崖造像,成為今天考察當地宗教美術史的重要依據。這些石刻遺跡中出現數例以“一佛一弟子”為主的組合像,為傳世佛教美術所不見,有學者主張是“拈花微笑”題材。

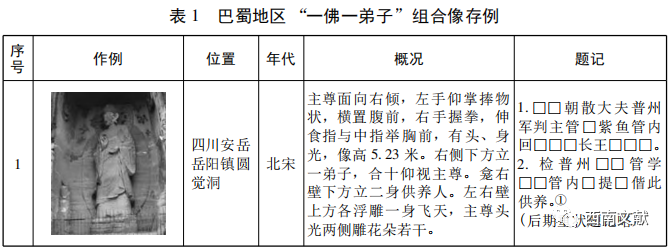

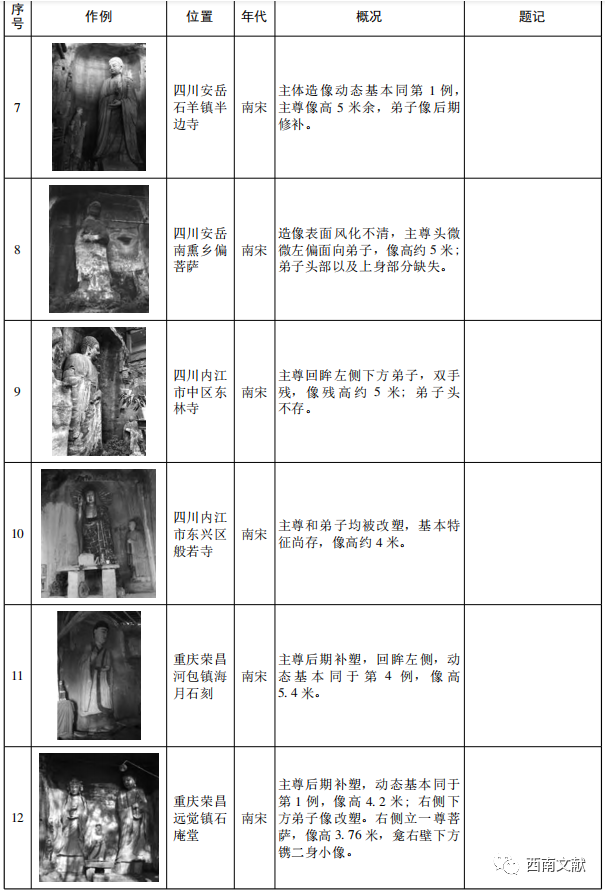

根據目前的調查,巴蜀石窟中現存“一佛一弟子”組合像13例(詳見表1),主要分布在川東的安岳、資中、內江、榮昌、大足等地區,從造像風格判斷,鐫作于北宋中后期至南宋時期,其流行大約持續了一個世紀。

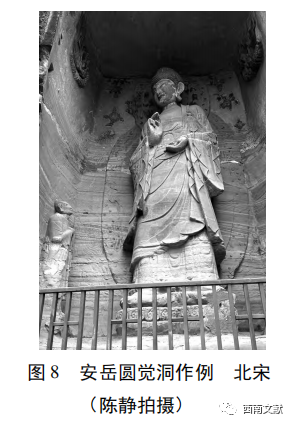

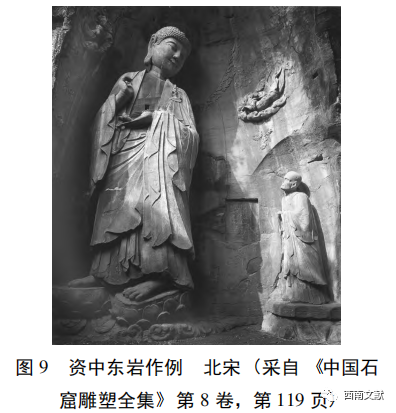

此系造像在表現形式上具有一定的程式性,一般為:主尊佛立于蓮臺,左手仰掌捧物狀,橫置腹前,右手伸二指舉胸前,面帶微笑,側身回首俯視下方弟子,弟子面容蒼老,表情肅穆,合十仰望佛陀,二者目光相對(圖8、9)。在體量上佛陀高大偉岸,占據了龕內大部分空間,弟子僅其身高的二分之一或更小,反差巨大。此外,佛陀像高度基本保持在4-5米間,部分超過5米(大足三寶寺龕佛僅高0.36米,算是個例),這在當地宋代造像中屬規模較大者,因而顯得格外突出。

諸例中弟子或居佛之左、或居佛之右,二者手勢、對望的姿態固定不變。個別作例中有供養人、菩薩等像出現,一般體量較小,位居龕內次要位置,并未影響到佛與弟子作為主體的地位。像安岳圓覺洞、資中重龍山作例中,龕角位置各有兩身供養人像。榮昌遠覺鎮石庵堂作例雖遭后期補塑和彩繪,仍保持了大部分原構特征。略有不同的是,該例中出現了一尊菩薩,正面立姿,體量接近佛尊(圖10)。其右側龕壁立兩身小像;左側是對望中的佛與弟子(弟子像改塑)。根據佛尊螺髻、衣紋等特征判斷,鐫作時代在12世紀末以后,其中為何加進一身菩薩不好理解。同樣,鐫于1193年的安岳峰門寺一例中,龕右壁位于弟子左上方,也出現一身立姿菩薩像,腳踩祥云赴會而至狀(圖11)。另外龕左壁下方以及龕外兩側有數身像,風化難辨,從殘存袈裟判斷,可能是弟子一類像。上述二例屬此系造像的后期作品,在形式與內容方面發生一些變化當在情理中。

這一系列造像中部分龕內有供養、裝修、游人等題記,但均無涉主題內容。其中安岳圓覺洞、峰門寺等作例在后期裝修記中除了稱主尊為“釋迦佛”外,未見其他有效信息。

上述調查顯示,這種以“一佛一弟子”為主的組合造像主要集中在宋代時期的川東地區,在傳播與流行上明顯具有時代性和區域性特點。另外,此系造像鐫作形式與內容相對固定,巨大的體量使其紀念碑特性十分突出;同時,佛陀個性化的形姿、表情與手勢,流露出佛教藝術中的“瑞像”特質。

在程式化的塑造模式中,弟子面容蒼老、高鼻深目,與佛教美術、尤其當地石窟造像中常見的迦葉形象十分一致,所以判其身份為迦葉應該問題不大。這樣一來,所謂的一佛一弟子當是釋迦與迦葉了。那么二者對視的畫面是在傳遞什么信息呢?確如所言是“拈花微笑”場景嗎?一般而言“拈花微笑”的核心意義在于世尊“拈花”和迦葉“微笑”的瞬間碰撞而靈犀相通。若借用圖像去表達,“拈花”與“微笑”應是畫面中的標志性符號。然而,此系組合像中,最明顯的是未見佛陀拈花,迦葉表情從保存較好的幾例看,或微笑(安岳圓覺洞作例),或凝重(仁壽作例)。另外,據說靈山法會中佛陀是坐于大梵王變現的寶座上的,而非站立姿態。圖中關鍵細節顯然與所傳“拈花微笑”的典故不合。

需要提及的是,在安岳圓覺洞、資中東巖、仁壽大佛溝三例中,主尊身光兩側出現若干飛動的花朵。在佛教經變畫中常有“天女散花”“不鼓自鳴”“伎樂歌舞”一類景象描繪,作為對佛說法場景的渲染。本為習見之事,但在石窟中將散落的花朵鐫刻在主尊像兩側龕壁的做法并不多見,即便在巴蜀地區同樣如此。上述三例屬此系造像中的早期作品,之后諸例中未再出現花朵。這些花朵是否隱含某種寓意,應該有所思考。

我們暫且擱置此問題,進一步對此美術個案展開解讀。龕中佛陀與弟子相互對視,無言的交流中凝聚著宗教的神秘氣息。從資中東巖的作例看,佛陀邁步前行狀,回首面向身后弟子,似乎在道別,弟子駐足相送,不舍之情溢于言表(圖9)。其中安岳圓覺洞、半邊寺以及大足三寶寺造像中佛陀腳踩云朵,衣擺飄向一方(三寶寺例),像是從天而降,在視覺效果上具有明顯的動態感。畫面中佛陀與弟子并沒有在乎前來觀瞻或禮拜的信眾,不與外界發生任何互動。顯然,這種安排一開始就沒有打算把佛陀和弟子當作被禮拜的“偶像”,而是通過戲劇化的場景設置,期待觀者領略到畫面所表達的主題意涵。

既然判定這是在表現釋迦與大弟子迦葉間的發生的故事,那么,在佛教史上除過“付法”外,還有什么事能有如此大的影響力和標志性意義呢?所以,我們可以認為這種“一佛一弟子”的特殊組合反映的正是世尊付法迦葉的歷史事件。

總覽此圖,佛陀腳下流動的祥云、意欲前行的步伐,表面上在暗示即將“離去”,實則對“涅槃”的委婉表達。驀然回首,在與迦葉的目光碰撞中完成臨終囑托——付法。藝匠并未拘泥于文本描述,沒有將宋代時出現的“拈花”“微笑”“付衣”等易于識別的標志性符號反映在圖像中,而是刻意抓住佛陀與迦葉“無言對視”的瞬間,將禪宗中“心印”相付的思想精神微妙地呈現出來,在藝術手法上可謂匠心獨運。

此時再看龕壁飛動的花朵,會不會是對“拈花”意趣的聯想呢?馬德先生在對莫高窟隋唐洞窟中迦葉塑像的研究中也遇到此類問題。他指出:“最典型的就是唐代晚期的第196窟佛壇上群塑像中的迦葉,因為這里所有的塑像手部均己殘缺,所以我們無法判斷釋迦牟尼手上是否持有印花;但從迦葉尊者臉上的燦爛笑容可以看出,匠師們在這里表現拈花微笑的意圖是十分明顯的。值得注意的是佛陀的背光中繪有莫高窟裝飾圖案中的代表作品‘雙鳳銜花’,如果我們把這理解成向佛陀獻花的話,佛陀身邊迦葉尊者的微笑也就一目了然了。”第196窟典型是一鋪說法圖,與本文討論案例在形式與內容上均相差懸殊。盡管在背光中出現“花朵”這一點上二者有著一定的相似性,但我們依然認為將流行于巴蜀地區的“一佛一弟子”圖稱為“拈花微笑”,與畫面精神不甚契合,名之以“世尊付法”圖當為妥帖。一個疑問是,《益州名畫錄》中提到高道興、竹虔分別繪于成都大圣慈寺的《丈六天花瑞像》以及張南本繪的《靈山佛會》等不知是否與本文所談“世尊付法”像有關。

與之略類案例是,日本京都凈土宗禪林寺派本山“永觀堂”存一木雕阿彌陀像,佛陀立姿,轉首回顧左方,故稱作“回顧彌陀如來”(圖12)。據說該寺第七世住持永觀律師(1033-1111)一次際遇彌陀,佛引領其經行,忽然回首凝視永觀,似言:“遲矣!”。后為志此事而創此像。該像時代一般認為是12世紀末(平安后期至鐮倉初期),較之本文所論付法像的出現至少晚數十年,可以看到前者在佛陀回顧動態的表現上與后者異曲同工。日本佛教與四川淵源較深,唐宋時期諸多來華日僧參學于蜀僧門下,個別深入蜀地;同時,亦有川僧遠渡日本弘教者。在此文化交流背景下,該彌陀像是否與當時巴蜀付法像有關聯待考。

圖12 日本永固安堂“回顧彌陀”像

一佛一弟子式的世尊付法圖,作為巴蜀地區出現的原創性佛教美術題材,其流行與宋代禪宗盛行的歷史背景密切相關,尤其以成都地區為中心的巴蜀禪宗的勃興分不開。

巴蜀為禪宗重鎮,民諺稱“言蜀者不可不知禪,言禪者尤不可不知蜀”。歷史上禪剎相望,大德輩出。清代成都昭覺寺住持丈雪通醉禪師輯《錦江禪燈》二十卷,錄巴蜀禪宗人物430人。之后,1992年四川省佛教協會與宗教志辦在此錄基礎上編成《巴蜀禪燈錄》一部,總錄唐至清時期四川(含重慶)籍禪僧多達629人。這些僧人或駐足本土,敷衍經論;或游方宇內,卓錫名寺,“聲光震輝,號為極盛”。毋庸置疑,巴蜀僧人在中國禪宗史上扮演了重要的角色。

巴蜀禪宗開啟端者當推初唐智詵禪師(609-702),其受學于東山弘忍,與神秀、惠能同門,師后歸資州(治今資中縣)德純寺,先后化道三十余年,開創了智詵、處寂、無相、無住一系禪脈。智詵一系外,巴蜀地區還誕生諸多宗師級人物,如創“洪州禪”的馬祖道一(709-788),力昌禪教一致的圭峰宗密(780-841),講《金剛》名冠成都的德山宣鑒(782-865)等,對后世影響甚著。

宋代是巴蜀禪宗發展的輝煌期,尤其在南渡前后至宋末一段時期內人盛道隆,不僅在國內居于主導地位,而且也影響到日本佛教,極大地推動了東亞佛教的繁榮與發展。12世紀初以來,臨濟宗楊岐派在法演、克勤、清遠等的弘傳下呈力壓群雄之勢。法演的高足成都昭覺寺克勤禪師(1063-1135)是巴蜀禪宗中的又一巨匠,曾得高宗賞識,賜號“圓悟”。其門下高足云集,著名的有大慧宗杲、虎丘紹隆、靈隱慧遠、大溈法泰、華嚴祖覺等。法演—克勤一脈是繼智詵—無住一脈后在四川形成的又一重要禪系,可考人物多達80余,在中國禪宗史上有著舉足輕重的地位。

唐宋時期禪宗的勃興無疑是巴蜀佛教的一大表征,其傳承發展不論從宗派,還是人物方面均呈現出一定的地緣色彩。這種深厚的佛教文化基礎,為后來禪宗美術的滋養和生長提供了沃土。世尊付法圖像流行之際,正值圓悟克勤禪系隆興蜀中之時。這一題材出現于佛窟,并非出于偶然或巧合,應與這種宗風或思潮的盛行密切相關。這些造像大多無題記,不能確定其發心鐫造者是禪門僧徒還是普通信眾。從安岳圓覺洞作例中殘存的題記捕捉到,該付法像由當時普州(治今安岳)通判施資鐫造。世俗人物的崇奉,在一定意義上折射了當時禪宗深入社會民眾的程度。

當然,還有一個因素是,唐宋時期巴蜀地區安定的社會和繁榮的經濟促進了文化藝術的蓬勃發展。表現在美術方面,不論是世俗的,還是宗教的,均取得極為卓越的成就。宋人李畋云:“益都多名畫,富視他郡,謂唐二帝播越,及諸侯作鎮之秋,是時畫藝之杰者,游從而來,故其標格模楷,無處不有。”鄧椿《畫繼》亦言:“蜀雖僻遠,而畫手獨多于四方。”五代西蜀翰林院畫師云集,涌現出標稱百代的黃荃父子,開創了美術史上獨樹一幟的“黃家富貴”體。在宗教美術領域,主要體現在以佛道題材為主的雕刻與繪畫的繁榮。

石刻造像堪稱是巴蜀地區宗教美術之大宗,成都及周邊地區先后出土的70余件南朝雕像是中國5-6世紀佛教造像的重要遺存。摩崖石刻更是遍布境內,最近的調查顯示僅巴蜀地區歷代石窟寺及摩崖造像近2800余處,幾乎占據了全國總數的一半。其中五代、宋造像,無論數量、還是藝術水準均居全國之首,宋代時還涌現出以文、伏二氏為首的著名家族工匠團隊。蘇東坡驕傲地聲稱:“唯我蜀人頗存古法,觀其像設尤有典型。”在宗教繪畫方面,雖實例遺存鳳毛麟角,但從文獻記載來看,唐宋時期以成都大圣慈寺為首的諸多寺院壁畫極為豐富。《成都古寺名筆記》載:“成都畫多名筆,散在寺觀,而見大圣慈寺者為多。”據宋人李之純統計,僅大圣慈寺一處如來、菩薩、天王、神將等萬余尊,經變故事類百余堵,其中“羅漢、祖僧一千七百八十五”。寺觀壁畫的興盛定是得益于畫家的云集,僅就禪宗美術方面而言,唐以來涌現出盧楞伽、左全、張南本、貫休、石恪、牧溪等巨匠,在羅漢、祖師類題材的表現上堪為世代楷模。尤其禪僧貫休,五代時“王蜀先主賜紫衣師號”。其筆下羅漢、弟子“胡貌梵相,曲盡其態”。太平興國初,太宗搜訪古畫,成都知府程羽將貫休作《十六羅漢》進呈。后世流傳其羅漢畫像摹本甚多。

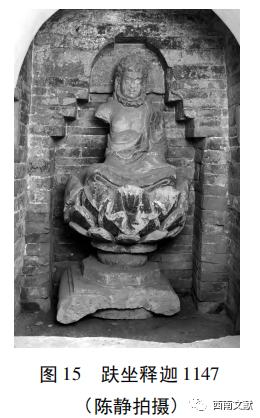

盡管現存實例及畫史文獻中難覓世尊付法圖像確切的信息,但宋代時期巴蜀石窟中集中出現反映禪宗思想的造像,顯然與本土興盛的禪宗文化和發達的宗教藝術背景分不開。需要提及的是,除了本文討論的付法像外,南宋時期在川東地區還出現其他禪宗題材造像,最具代表的是合川淶灘二佛寺石窟中的釋迦與六祖等組合群像(圖13)。另有大足寶頂山石窟寺《牧牛圖》、入定觀音像(圖14)以及北山多寶塔第128龕內趺坐釋迦像(圖15)等。此外,小佛灣經目塔題刻了“正法[眼藏],涅槃[妙心]”“六代祖師傳密印,十方諸佛露家風”等反映禪宗思想的內容。這些造像與偈語無疑是宋代時期巴蜀禪宗發展在石窟寺中的具體體現。

結語

宋代以降,中國佛教唯禪宗一家獨興。其間西南巴蜀地區憑借濃厚的宗教氛圍和繁榮的經濟地位,成為禪宗經營的重要領地。禪門向來重師承,熱衷于祖師圖譜的制作,在此背景下,巴蜀石窟中出現一系列以“一佛一弟子”為主的組合造像,表現的正是世尊付法迦葉的主題。

這一題材的遺存皆為摩崖造像形式,主要分布在川東地區,此況與當時巴蜀石窟藝術的造作活動密切相關。宋代時期中國石窟寺的開鑿大面積萎縮,這一局面同樣也出現的四川盆地,唐代時幾乎遍布于境內的造像活動急劇回落,此時唯川東一帶仿佛靈光一現,鐫作之風驟然興起,為巴蜀乃至中國石窟藝術的輝煌抹上最后一道重彩。或許,這種造像風氣在民間的興盛,一定程度上刺激了禪宗藝術家的創作靈感,從而成就了這一具有浪漫主義色彩圖像的誕生,并以摩崖鐫刻形式流傳于后世。

巴蜀世尊付法像的出現與流行,既具時代性,又具區域性,其紀念碑式的塑造模式為禪宗美術的討論提供了新的案例。

原文載于:西南文獻公眾號