研究 | 管懷賓:公共藝術與地緣文化重構——以日本越后妻有三年展和瀨戶內國際藝術節為案

Hi~

《公共藝術與地緣文化重構——以日本越后妻有三年展和瀨戶內國際藝術節為案》經由作者管懷賓先生授權轉載,文章原刊于《新美術》2015年,No.10,125-131.

——以日本越后妻有三年展和瀨戶內國際藝術節為案

一、公共藝術與公共性問題

很長的時間我們都在糾纏公共藝術其公共性的話題,這是一個既古老,又在不斷演釋的現實命題。無論在西方近現代思潮和當代藝術界,還是在上個世紀二戰后歐美公共藝術發展的年代,這個問題一直被提起。尤其是這些年來,伴隨全球化現象和中國快速的城市化進程,有關公共領域、公共藝術的“公共性”命題不斷成為人們追問的對象。

關于“公共領域”,在德國思想家哈貝馬斯(Habermas)[1]看來,它“是介于國家與社會之間,公民參與公共事務而不受干涉的領域,在這個領域公共意見能夠形成,公民作為一個群體來行動,自由的表達和公開他的意見。”然而,哈貝馬斯“公共領域”的概念對于中國人的日常現實來說,還是一個并不切實的話題,或許只是一個有待實現的愿望。對于這樣一個復雜的話題,本文不可能作過多的展開。簡單地說,公共領域是我們現實社會生活的一個領域,某種接近公眾輿論或者說符合民意的東西能夠在此形成,所以面向公民開放這在一定程度上得到保障。至于公共藝術,是指設置或發生在公共領域的藝術形式,它無時不與它者、公眾發生關聯,其公共性體現了藝術家、社會和公眾的某種認同和信息碰撞,可以說公共性是公共藝術存在的前提和條件。雖然這是一個極為復雜的命題,它涉及到政治學、社會學等諸多方面,但更重要的還是將它放到一個當代社會的現實情境中加以思考,使公共領域的概念具有現實的意義,因為它涉及到地緣政治、經濟、文化等方面,并且相互交叉構成我們的現實生活。筆者曾在 《2005年上海國際城市雕塑雙年展的文本集》中,撰文“都市公共藝術的現狀與需求”[2]探討過公共藝術的相關問題。我在當時的文章中,一方面探討了都市發展、公共領域的建設與公共藝術的生存關系。

我也分析梳理了中國公共藝術所存在的若干問題,包括:

1、行政法規建制的欠缺;

2、政治歷史及教育性題材的偏重;

3、行政權力超出專業學術的力量;

4、皮條客的藝術騙子充當了公共藝術的中介人;

5、新一代中國雕塑家自身的欠缺;

6、當代藝術的先鋒力量缺少介入等這樣幾個方面,并且較為深入地闡述了導致這些問題的原由。

八年過去,問題并沒有伴隨時間的飛輪而消失。我也并沒因為自己作為一個公共藝術的踐行者而失去在這大的格局中的困惑與問題。事實上,我們的行政主管領導、城市規劃師、建筑家、景觀設計師、藝術家依然忙碌于各自本位的單元,依然缺失協同創新的理念。公共藝術并沒有在一個互動共享、綜合協調、整體規劃前提下獲得更好的生存土壤,所有單方面的努力都仍然是片面并缺乏系統規制的。由于這些年商業資本的迅猛介入和當代藝術市場的泡沫化,公共藝術的“公共性”問題和它的責任擔當問題被進一步淡化。中國公共藝術與公共雕塑其學術性研究幾乎一直在中國當代藝術另一條跑道上低效地維系著運行,眾多輪回的研討似乎成為圈子里的閑話,而不觸及問題的本質,也沒有在現實運營中生效。

今天看來藝術與公共領域,還不只是一個協同共存的關系,優秀的公共藝術需要以其自身獨特的形式構架和語言細節來展示作品,并體現個體意識的社會關聯。同時形式創造作為載體而非公共藝術的終結方式,它應當與社會、人群存在一定程度上的互動關系,并由此拓展視覺與想象的外沿。公共藝術與其地緣文化的其它方面都在同構當代生活、當代審美的新內涵,并且它在一定程度上推進著地域政治、經濟文化和生活品質的提升。

本文將不想糾纏太多概念敘述,而希望以日本“越后妻有三年展”和“瀨戶內國際藝術節”兩個展覽為例,探討公共藝術在與區域發展、地緣文化重構等條件并不對等前提的作為和可能,這兩個案例帶來的啟示性和有效性不僅限于日本社會,對于中國公共藝術的發展無疑也有重要的借鑒和研究意義。

二、走出白盒子,重振當代藝術的地氣

過去的一百年,美術館、博物館作為公共領域在拓展19世紀啟蒙式美術館、博物館的過程中,建立了一整套的運營、管理、傳播的話語系統。尤其以西方為主導的美術館系統已形成了相對穩定的專業機制和展覽模式。一方面,人們習慣了用這種方式去收藏、保管、展示藝術作品,并且推出新的有創造力的藝術事象。另一方面,這種專業的職業化趨向也拉大了藝術與生活和大眾的距離,藝術創作也在一定程度上受制于這個模式的約束。其實,我們今天很多的藝術雙年展、三年展也在沿襲這種模式,體現了一致的都市文化的價值觀。包括威尼斯雙年展中的一些國家館建制,策劃、運營基本上都與美術館的既有規制相一致。

我們不能不承認,這種模式已經不能滿足今天這樣一個信息社會的多元審美和價值觀趨向發展要求。公共藝術也從單向啟蒙到多向對話交流轉型。藝術家的作品也從原本相對自律的觀念和形態逐漸轉向重視作品與觀眾的互動,強調作品在公共領域中的知性傳達和體驗性關聯。

伴隨著上個世紀六七十年代風云滌蕩的藝術思潮和各種藝術事象相繼推進,當代藝術在一定程度拓展了專業化語言的界域,而力圖在一個更廣闊的精神領域獲得對話與交流。一方面這種趨向推動了美術館的機制改善;另一方面一些雙年展、三年展的展覽樣式也在發生重大的變化,藝術本體面臨新的轉型。公共藝術作品的空間視線開始流動,開始形成媒介交叉的趨動;當然這也對它的發展提出新的內涵和語義上的訴求。

這種希望藝術重構新關系的傾向,可以說與馬塞爾·杜尚和約翰·凱奇以及波依斯所提出的問題相關。就公共藝術的發展而言,它要求藝術家對作品、觀眾、場所這幾個基本要素有所協同。并在公共領域建構中確立相互作用、相互并存的關系。“越后妻有三年展”和“瀨戶內國際藝術節”在日本的發起和策劃與這樣一個專業背景相關,作為這兩個展覽的總策劃,日本著名策展人北川富朗希望跨越作為美術振興和國際交流的概念,從而在本質上對公共藝術與區域文化,觀眾與展覽的關系做出一個積極的回應。

今天人們已經習慣了以“大地藝術節”和“藝術與海洋的冒險”相稱這兩個展覽。這里的“大地藝術”,并非等同于我們已經熟知的,發生在上個世紀六、七十年代歐美的大地藝術(Earth Art)定義,盡管這里面有著某種傳承上的淵源,另外它也區別于一般意義上的野外藝術展概念。這里主要還是借指日本“越后妻有三年展”和“瀨戶內國際藝術節”的特色。這兩個反常規雙年展、三年展樣式的展覽。前者是以山巒、梯田、森林、沙川、廢校、舊宅等非展示的公共空間作為舞臺;后者是以日本瀨戶海的數個島嶼上的一些廢棄的民居和公共空間作為公共藝術展示和活動的場所。兩個地域都孕生了一系列有意義和奈人尋味的公共藝術作品。它的意義顯然不只是地理界限的突破,同時更在于一種人文地理上的逾越。它展示了當代藝術在公共領域的多種可能性和走出都市的藝術活力。在這里藝術家走出個體的象牙塔,與當地住民、志愿者相互協同,并創作出超越慣常經驗的作品,藝術家與觀者、作品與環境不只是一個主客體的存在,它們兼具了互生共溶的關系和思考方式。

三、關于“越后妻有三年展”和“瀨戶內國際藝術節”

筆者有幸從首屆越后妻有三年展開始,數度深入到這兩個展覽的現場進行了相關考察,并先后撰文《從都市到農村——走出都市的美術活力》[3]、《大地的藝術——越后妻有三年展2009》[4]對展覽進行了一定程度的研究與介紹。另外2009年筆者的作品《時間外的旅行》參加了第四屆越后妻有三年展,進一步深入了解到展覽策劃運營的細節。實際上,這兩個展覽帶給我們很多有關當代藝術生存空間、藝術與社會、公共藝術與地域文化共建的思考,對中國當代公共藝術的發展而言無疑具有多方面的啟示性。

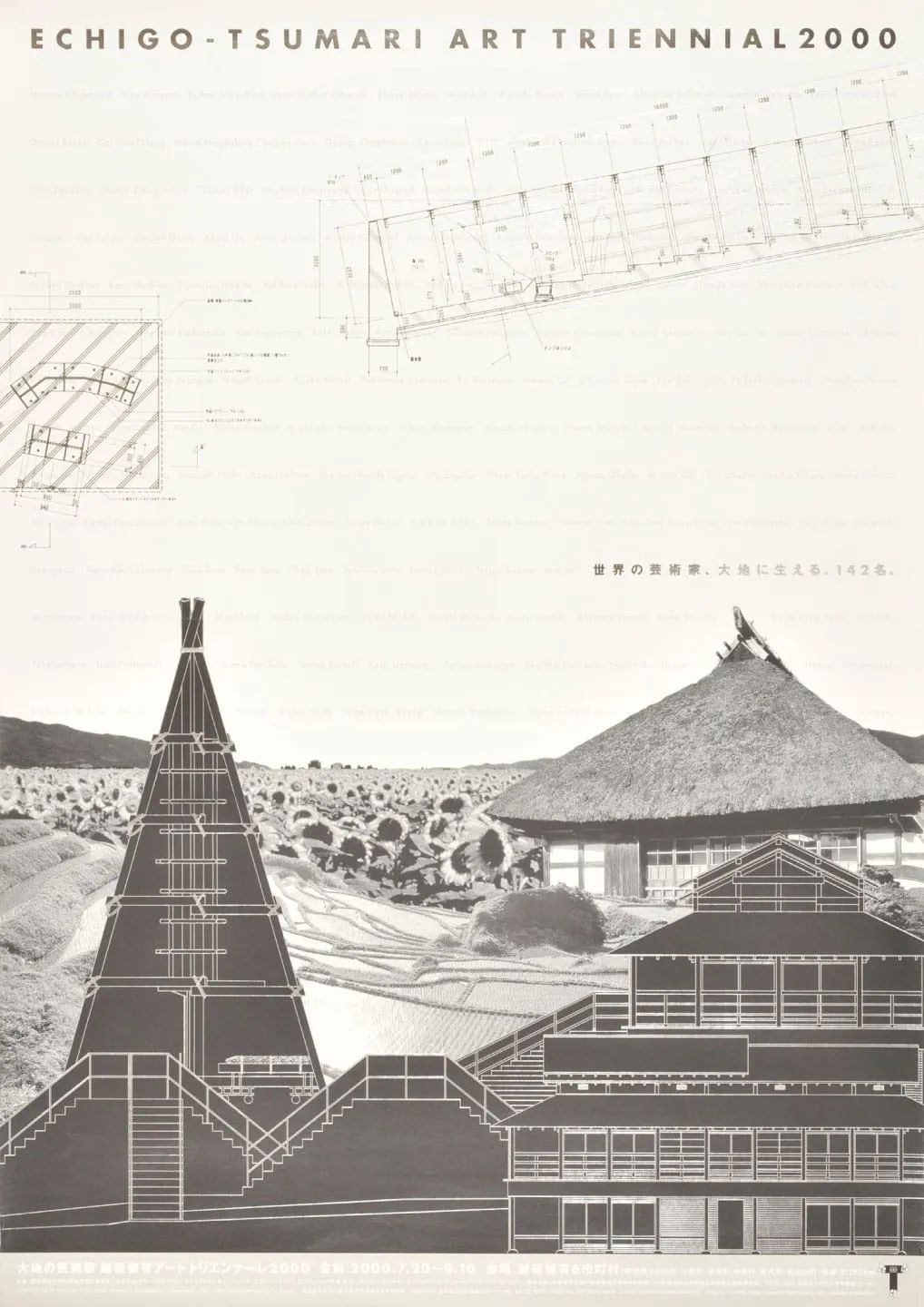

“越后妻有三年展”的作品,主要分布在越后妻有中心腹地大約760km²的土地上,這里的面積相當于東京23區的總和,人口7萬5千。而瀨戶內自古就是日本交通的主脈,擁有多方面的傳統文化和自然景觀。兩者都是日本社會較為典型的老年化區域,都在失去昔日的活力。2000年首屆“越后妻有三年展”在越后地區落戶,這也標志著日本當代藝術界面對來自藝術內外困惑和質疑反思的一次出走與“長征”。當初這個三年展的設立旨在通過藝術方式和媒介的創造力激活地域文化與經濟的潛在價值,并重新探討都市與地域,藝術與公共領域、藝術家與住民的關系。也借此匯集、促進地域與外界、青少年與老年之間交流的關懷熱情,重梳自然、文明、人類間的關系,這也是公共藝術存在所不可或缺的前提。

十年風雨、數度春秋,“越后妻有三年展”已取得長足的發展和積累,也有了更為明確的理念歸屬。如果說首屆“越后妻有三年展”時人們對它的存在與成長還質存疑慮,那么今天對它似乎更多了一種共存的寄托。它體現了一種嶄新的藝術與地緣文化、藝術家與住民、到訪者之間的關系。無論從文化策略還是內部技術層面的操作,“越后妻有三年展”和“瀨戶內國際藝術節”分別從內陸山地和海洋島嶼的自然風土中打造了各自的特色與品牌。尤其在經濟形勢嚴峻的條件下,摸索了一整套具有啟示意義的方向和經驗,也越來越受到日本社會和國際藝術界的廣泛好評,成為亞洲最受國際藝術界關注的三年展之一。

首先,持續國際當代藝術一線藝術家與策展人的參與,使藝術界的先端話題或常規都市公共藝術領域難以解決的話題,通過這兩個展覽得到拓展與深化。這也為大多數雙年展、三年展打造了一個對峙并存的版本。無論對畫廊、博物館制度下藝術形態的出走、重構;還是公共藝術的學術化;以及當代藝術大眾關懷的建構都具有非常深刻的啟示性。再則,從地域角度來看,經過十年五屆的運營,“越后妻有三年展”以藝術驅動觀光旅游的品牌效益已經形成。三年展的導覽手冊上架于全國的書店,它的內容涉及到作品的布點、藝術家簡況以及交通、食宿、觀光的介紹。時尚雜志、網絡和大眾媒體也以它亮出新的文化與旅游形式,使它走出了藝術界內部的自娛自樂,而成為社會普遍認同的共享領域。盡管由于展線的龐大、作品的分散,給許多到訪者帶來參觀的不便,但我們從那些充滿熱情來自世界各地的參觀者和迂迥于山區國道上尋覽作品的日本各地車輛的狀況,依然可以感知展覽的影響與感召力,使這兩個人口稀疏、逐漸被遺忘的地區重新獲得關懷。據說每屆都有數十萬國內外的參觀者到訪越后,2009年“越后妻有三年展”和2010年“瀨戶內國際藝術節”的到訪觀眾分別超逾37萬和94萬人次。可想它對激活地域文化、經濟所產生的積極作用。

另外,“越后妻有三年展”內部的組織與運營機制以及資金來源已從最初兩屆的政府負擔,順利地轉向由民間文化藝術振興財團、藝術基金、企業贊助相合力的基本構架。并獲得很多國家住日使館和藝術基金的支持;與此同時,策展團隊還將一些荒廢多年的學校修善改建成展示空間和藝術家工作營或者旅館、餐廳。使它成為藝術家與到訪者的驛站和整個展覽重要的中間環節,這在很大程度上緩減了政府財政支出的壓力和運營系統的經費不足的問題。

“越后妻有三年展”在組織結構上,有一個以策展人北川富朗為代表的極為專業的團隊,也邀請世界著名的策展人參與策劃。另外民間與政府共同合力,地方政府的觀光交流部門也參與到推廣與宣傳工作,有效地打造著三年展的品牌,使它正朝著一個良性循環的方向發展。無論從展覽規制還是運營模式、參與格局、經濟效益來看,都是目前亞洲其它雙年展、三年展所難以相比的。尤其是越后妻有三年展的展覽策略與理念,這是一個通常畫廊、博物館經驗所難以想象的范圍,并且它的作品展示環境的多樣性、復雜性都應當說是空前的。

另外,三年展的作品形態基本涵蓋了當代藝術最為完善的樣式,從大型室內外公共藝術、公共雕塑、裝置藝術到建筑、景觀、設計的交叉介入;從空間多媒體到影像、攝影作品的跨界共存;從互動的藝術計劃到行為與過程藝術的碰撞;從原生態的自然環境到廢校、舊宅改良后的展示空間,方便了藝術家和到訪者,作品的展示都得到較大程度上的靈活對置。一方面參展藝術家的身份顯示了多元交叉的特點,展覽中既有像安東尼·貢布里、克里斯蒂安·布爾坦斯基、阿布拉瑪維奇等這樣的重要藝術家,也包含了每一屆從世界范圍方案應征入選的藝術新秀。實際上包括往屆永久性保存的作品,目前“越后妻有三年展”現場可以看到來自40多個國家與地區的300多件作品,同時這些作品也更多地呈現了跨媒介跨專業的形態。另外展覽期間持續的研討會、工作坊、現場表演等藝術交流活動更大程度上推進了藝術家、住民、觀眾、志愿者之間的交流;不少世界各地藝術院校教授研究室的集體參與,再度揭示當代藝術與教育的問題,也為新一代藝術家們贏得了充分的展示平臺。藝術家們以更主動的姿態介入到越后妻有這塊土地,在對地緣文化與自然條件有一個充分了解、體驗的基礎上,提出貼切的創作方案和作品。在這里場所的意義不只是空間化的規模;藝術家將慣常的理念與嶄新、突異的環境相碰撞,充分展示他們對歷史與記憶、對時間與空間的再構意義,并在多方協同的基礎上產生具有根脈與生長性意義的新藝術表現形式。

同樣“瀨戶內國際藝術節” 的策劃,一方面進一步深化推進“越后妻有三年展”已經形成的亮點,同時也在很大程度上挖掘海洋文化與島嶼資源之間的特色。努力克服日本及世界性經濟蕭條所帶來的負面影響。廢校、舊宅的修復整備既擴大了作品的展示空間和形態,也形成公共藝術與日常生活的良性循環。

綜觀“越后妻有三年展”和“瀨戶內國際藝術節”的意義,在于它對現行展覽模式包括操作方式所提出的新視角;在于它尋求在地域文化、策展人、藝術家、作品之間建構一個新的文化生態。尤其是它有意走出都市的展覽策略,為我們提供了具有時代意義和區域文化價值的展示可能。在這里藝術家、策展人不只是將國際性的先端話語帶到越后妻有,更多的是從不同的角度解讀他們對于地域與場所的理解,并使當代藝術的觀念問題變得深入淺出,縮短了當代藝術與社會大眾的距離。它促進了藝術本體的轉形以及它在社會動蕩期的積極作用。使“越后妻有三年展”和“瀨戶內國際藝術節”從世界眾多的雙年展、三年展方式中脫穎而出,不只是場所的標新立異,而在于它揭示了很多藝術內部以及藝術與當代社會的本質問題,同時也在于它在操作與實驗性層面上都具有深刻的啟示性意義。

四、新公共藝術的訴求

實際上,無論是公共藝術還是公共性雕塑、裝置藝術都離不開藝術家在創造過程中對于場地的感悟和對區域文化的解讀,精神與觀念的訴求離不開當代文化語境,時代與文化的走向總是賦予作品形式創造更深內涵和要求。藝術家有效的工作在于把脈地緣文化的特點,把握個體創造與集體經驗和大眾文化資源之間互通對話的可能,并從中建構新的人文關懷和公共意識,以先銳的藝術批判精神干預不穩定的社會價值取向和低俗的審美趣味,以展現其飽滿的藝術創造和新公共藝術介入當代文化現實和生活的可能。

草間彌生《紅南瓜》2019第三屆瀨戶內國際藝術節作品,青地大輔攝

對今天中國社會的發展而言,大規模的市政工程、鄉村建設都或多或少地附庸著公共藝術項目。不管其真正的動機為何,客觀上還是創造了一定的機遇。這是一個有待進一步拓展充實的領域。一方面中國當代藝術的總體發展需要建構這個稍稍滯后的平臺,另一方面這也是未來地緣文化經濟發展不可或缺的活性化動力。當代公共藝術與地緣文化、歷史與現狀的碰撞,帶給公眾新的視覺文化景觀和地域文化標識;同時也在一定程度上喚起人們對文化與公共領域、周遭現實的認知和思考。問題在于我們如何有效地在世界公共藝術發展模式之外,尤其在新的視覺傳播方式交叉橫世的今天,重新在區域發展、公共建設中介入新的公共藝術方式;如何建立新的公共領域和學術認同包括信息傳播系統成為關鍵,而不被利益驅動的誘惑所牽制。

當然,這個系統性工程的梳理與建構涉及到多方面的協同共創,但就藝術內部而言,我們的批評家、策展人包括藝術家需要準確地把脈地緣文化的特色和公共藝術的發展現狀與問題,并以鮮明的立場和非常專業的方式重建自身的責任擔當,及時介入這個公共領域的建構。而不再是某種無定向學術漫游、或簡單地屈從利益的分配。這要求我們的策展人、批評家急需提升自己的知識判斷和建立內外交叉的批評機制,直面當代文化和社會現實的需求,在學術文脈的基礎上建立符合中國國情、包括個地方特色、可持續深化的命題。同樣藝術家需要對應地緣、場所的特點,并在集體經驗和慣性的審美意識之外喚醒自身個體語言的創造,而非簡單地屈從行政干擾和項目利益帶來的誘惑。無論我們的城市還是鄉村不再需要那些虛假過時的審美裝飾和舶來品,我們的公共領域也不能再成為廉價的公共藝術與垃圾雕塑的飄浮的寄生地,而應當作為彰顯藝術原創力,映襯時代精神以及城市人文關懷的公共領地。

2013年12月于杭州度園

管懷賓

1989年浙江美術學院畢業(現中國美術學院)2004年東京藝術大學大學院博士后期課程畢業(博士學位)。現居中國杭州市,中國美術學院教授/博導/跨媒體藝術學院院長。在中國當代裝置藝術中,管懷賓善于將傳統文化元素和感知方式,解構并溶入到自身的語言系統和作品構架之中;將中國古典造園美學融入其空間裝置形態,他的作品總是揚溢著中國當代藝術中的另類氣質,從中我們能感受到他在空間營造的過程中所顯現濃郁的人文情懷與意境旨向;使傳統文化元素在當代藝術語境中獲得廣泛的延伸與拓展。他的藝術是自由的,他不拘泥于固式的思考與固定的媒介,而執著于觀念與精神的追求。同時他的藝術也是自我的,既非形而下的技術所為,也非完全放任的自我宣泄。在他看來藝術是觀照自我、認知世界、叩問世界的過程,他的作品總是一場穿行精神的視覺體驗。

作者 / 管懷賓

編輯 / 王一珂 校對 / 任一飛