研究 | 岳嵩:纖維的構建與感知——堀內紀子鉤織的空間奇跡

時間:2023-02-08 來源: 中國工藝美術學會 瀏覽量:

1816 分享:

在后現代主義思潮的影響下,上世紀70年代是現代纖維藝術發展史上最具開拓性和實驗性的時期,纖維藝術從空間緯度和創作觀念兩個角度都發生了蛻變性的轉變。以瑪格達蓮娜·阿巴康諾維奇(Magdalena Abakanowicz)、雅戈達·布伊奇(Jagoda Buić)為代表的歐洲傳統紡織背景的藝術家將編織工藝從平面裝飾性推向了空間秩序體系。另一方面,以羅伯特·莫里斯(Robert Morris)和為代表的美國雕塑家們拋棄了傳統硬質材料,去研判纖維媒介的隱喻精神,從哲學和人文的角度去回應后現代主義時期的社會公共理想和個人心理寄托。帶著批判與解構的態度,美國纖維藝術借著第二波女權運動中切入了公共文化的視野。而在東西方文化交織中,日本纖維藝術家堀內紀子(Toshiko MacAdam,圖一)是這場持續性的纖維藝術運動中的重要的并具有開拓性意義的實踐者,她使用鉤織和打結技術創作出色彩斑斕的纖維結構營造出新空間秩序,以互動的范式改變著參與者的感官體驗,從觸覺與知覺感知的交互中構建了一個交織著傳統工藝與創新結構、⼉童⼼理與生存空間的交叉性實踐領域。堀內紀子幾十年的探索不僅展現了一個全新的空間秩序和理念,同時也示范了纖維介入公共藝術領域內的方式和途徑。

堀內紀子于1940 年出生于日本,她對紡織品的興趣最早可以追溯童年,她的母親對編織的喜愛使得堀內紀子耳濡目染了解到了一些簡單的編制技法,這為堀內紀子的紡織藝術生涯埋下了種子。1964年堀內紀子在日本多摩美術學院學習紡織藝術,1966年前往美國密歇根州的克蘭布魯克藝術學院研究生學習。日本和美國教育背景的交織,讓她成為一個既對傳統編織工藝的有著執著的熱情,亦對空間張力及紡織結構充滿的興趣的青年藝術家,這也成為塑造她日后藝術風格的重要因素。在從現代主義到后現代主義的轉承中,纖維媒介在東西方的藝術家手中不約而同的進行著實驗性的創造,他們試圖營造一個區別于以往任何媒介的迥然不同的空間秩序。在從1942年開始,馬塞爾·杜尚(Marcel Duchamp)在紐約的一場超現實主義展覽中,用數百英尺長的麻線延伸重疊縈繞了展覽空間,他將麻線材質的“物性”毫不隱諱的暴露:延展性和擴張性去對抗現代主義以來建立的固化空間美學,這是現代主義之后第一次纖維媒介對統空間秩序的挑戰。(圖 2)而由于久遠的編織歷史,壁毯藝術雖然依舊主導著二戰前后歐洲傳統紡織藝術的陣營,但卻有“脫離墻面”的發展趨勢。克羅地亞藝術家雅戈達·布伊奇1966年創作的《墮落天使》融合了南斯拉夫的編織技藝,力圖拓展壁毯的空間可能性和概念維度。1969年,波蘭藝術家瑪格達蓮娜·阿巴康諾維奇的立體編織裝置《紅色阿巴康》(圖三)在第四屆洛桑壁毯雙年展上橫空出世,向傳統提出了挑戰:壁毯賴以生存的地方,不應該僅限于墻面,而應該是各個自由的空間。在現代主義的影響下,歐洲的壁毯從墻面走向了三維空間的緯度,這種風尚席卷了幾個東歐國家,特別是波蘭、捷克斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞、南斯拉夫。似乎在西方世界,不同國家和地區都在向傳統藝術秩序宣戰。然而,堀內紀子在美國的學習經歷讓她看到了與日本傳統編織藝術和歐洲厚重的致密的壁毯不同的發展方向,也許是受到了60年代美國本土編織藝術大師萊諾拉·托尼(Lenore G. Tawney,圖四)和雕塑家伊娃·海塞(Eva Hesse)的影響,堀內紀子早在1969年的作品《懸掛101》(圖五)便顯現出獨特的風格:與歐洲陳列在博物館里的“架上”壁毯裝置相比,更多的照顧了纖維與空間的相互依存又彼此消長的關系,用通透的線性語言向空間四面延展,延伸編織結構的張力于重力的同時,還存留著東方藝術中純粹寧靜空靈的意境。作為一位年輕的藝術家,日本和美國交織的教育背景和生活經歷讓堀內紀子的纖維創作在突破與解構的時代中展現出汲取和交融的風貌。

1.堀內紀子(1940—),Toshiko-Horiuchi-MacAdam 2. 超現實主義展廳中的纖維裝置,馬塞爾·杜尚,1942 3.《紅色阿巴康》,瑪格達蓮娜·阿巴康諾維奇,1969 不僅如此,堀內紀子似乎有更大的野心。她很早就開始關注纖維與建筑的關系,在她看來建筑和纖維之間有千絲萬縷的聯系。“當我看到安東尼奧·高迪的作品時,我立刻意識到他的形式與紡織品自然相連。然后當我看到伊斯法罕的清真寺時,我意識到清真寺的形狀和覆蓋其內外表面的鑲嵌瓷磚不是分開的。”[1]高迪流暢的線條和自然有機的外形營造的充滿韻律動感的建筑,以及伊朗清真寺的表面紋樣裝飾對她的纖維創作產生重要的影響。1976年創作《纖維柱/羅馬式教堂》(圖6)是堀內紀子在參加法國昂熱的壁毯展覽時創作的作品。“我花了一整天的時間坐著,吸收空間,光以及柱子投下的陰影,鐘聲。腦海中浮現出一幅畫面。然后我花了兩天半的時間計算:面積、可用材料的數量、我可以工作的速度、技術。之后經歷了測算面積,設計結構,編織和組裝,最后在第三周的時候完成了創作。”[2]該展覽的地點是一座羅馬式教堂,她用鉤織的網狀結構搭建了數個由半圓形拱門組成的纖維拱廊。《纖維柱/羅馬式教堂》中層層疊疊的纖維結構與編織圖案在建筑空間中形成了通透并賦有質感的契合,這是堀內紀子第一次充分展現出對于纖維媒介與建筑空間關系的思考。6.《纖維柱 / 羅馬式教堂》,堀內紀子,1976 1977年,堀內紀子用素色的金銀線通過創作了《漂浮立方體的氣氛》(圖7),該作品目前收藏于日本京都國立近現代美術館。[3]米爾特·康斯坦丁(Mildred Constantine)和杰克·勒諾·拉爾森(Jack Lenor)出版的纖維藝術史上最重要的著作《藝術織物:主流》(The Art Fabric Mainstream)這樣描述了:“她數百條金銀線進行編織,將它們拉伸成爭氣曲面造型,并將它們組合成一個立方體。然后,憑借外界強大的泛光燈視覺效果,作品宛如泛著光暈的光芒”。[4]作品中重疊與通透的結構,冷靜與柔和的色彩已經充分的呈現了堀內紀子對于空間的理解和熱情。《纖維柱/羅馬式教堂》和《漂浮立方體的氣氛》以及1987年為日本野乃市文化中心舞臺背景創作的《夜光柱》(圖8),這幾件作品體現出典型的日本紡織藝術對單色材料的微妙研究。米爾特·康斯坦丁還認為在這些作品中,堀內紀子展現出對于大規模手工編織工作的熱情,對于人的勞作價值的重視,這是與當時很多從事設計領域的紡織藝術家有所區別的。對于空間的認知、手工價值的追求和本土文化的理解都成為堀內紀子后期藝術風格的重要因素。

1981年的沖繩縣海洋紀念公園《針織奇跡空間》終于形成了堀內紀子的線性空間藝術語言:重力與張力交織的通透空間。由纖維材料本身與鉤織工藝結構產生的延展性,以發散的形式向周圍而擴張,將流動的空間張力與固定、剛性的建筑表面形成對比,為原本規矩的空間帶來了變幻的彈性。隨著重力收縮和張力彈性的變化,原本靜態的冰冷空間被注入了溫暖的動態活力,與恒定不變的建筑形成強烈的對比。與傳統硬性、恒定的材料相比,纖維材料的延展性在網狀工藝結構不僅能夠隨心所欲的達到物理上的延伸,并且能通過“張力”的趨勢形成心理上的滿足與占領。阿恩海姆在《藝術與視知覺》中提到“藝術家們認為,這種不動之動是藝術品的一種極為重要的性質。”[5]他認為藝術形式上的張力在本質上是物理與心理的對應,“按照這種解釋,這種運動的并不是作品固有的,而是觀賞者在觀看的過程中把以往的經驗加入到作品中去的。”[6]在重力與張力的轉換之間,收縮和膨脹的纖維鉤織結與建筑空間形成虛與實的層次關系、軟與硬的互補和通透的氣息。堀內紀子的系列創作已經展現出一個完成的獨特的材料語言和空間秩序:延伸與占領、離散與滲透、疊加與通透、介入與互動、靈活與非永久性,這種由材料屬性和工藝結構的特點形成的空間秩序是一種獨有的構建方式,它有別于任何一種材質的屬性和語言,打破了經典紀念碑式的中心化、恒定不變的的傳統公共藝術空間關系,形成迥然不同的風貌。堀內紀子于1986年出版了《從一條線》,記錄了自己如何將纖維的線性語言轉換為空間秩序語言。在那個西方為主導的后現代主義藝術時期,一個日本藝術家對于形式語言的探索甚至影響到了歐洲和美國纖維藝術的創作。堀內紀子在空間秩序與張力上的探索為后人的纖維藝術的創作提供了借鑒經驗,相比與傳統的平面壁毯和中心化主體性的軟雕塑塑造,藝術家們更鐘情與利用纖維媒介的特征在大型的建筑和公共空間中展開多維度的立體搭建,在此后很多藝術家的作品中我們能得到這個印證。“今天,堀內紀子的作品與巴西藝術家埃內斯托·尼圖(Ernesto Neto)或加拿大藝術家珍妮特·埃切爾曼的裝置作品在視覺上有一些相似之處。毫無疑問,堀內紀子的創作帶來了間接性的影響。但更仔細的觀察就會發現堀內紀子作品中藝術形式和功能的整合,通過邀請孩子們的能量參與到她的作品中,聚焦在完全不同的觀眾中。”[7]堀內紀子的作品不僅創造了新型的空間藝術語言,同時又是一個交織著纖維媒介與人文關懷的娛樂世界。

堀內紀子對纖維藝術發展的貢獻絕不僅僅是營造了一個新的空間秩序,更重要的是搭建了一個纖維與心理行為及人文觀念的交互媒介。其實,在創作《懸掛101》的時候,堀內紀子已經是一位在纖維藝術運動中較有影響力的青年藝術家,然而就如其他藝術家一樣,她的早期作品一直在博物館和畫廊展出,只可遠觀不可觸摸,仍停留在對于藝術的形式語言探索中。20世紀70年末,隨著西方纖維藝術運動的全面展開,堀內紀子也經歷了一次相當激進的創作觀念的轉變。

1966年在克蘭布魯克藝術學院獲得碩士學位后,堀內紀子曾在紐約著名的紡織品設計公司鮑里斯·克羅爾織物公司(Boris Kroll Fabric Company)工作了一年,由于對創作的追求讓她最終選擇在大學任教,包括美國哥倫比亞大學師范學院,喬治亞大學和日本東京藝術專科學校、京都藝術大學。[8]然而,早在堀內紀子在克羅爾織物公司擔任設計師期間就開始思考纖維與人性的關系。她認為纖維就宛如人的第二層皮膚,輕薄可以拉伸,觸感柔軟親切。相比于其他材質的構建,纖維材料和結構明顯具有得天獨厚的優勢,不但觸覺層次則更加豐富,質感多樣化,更重要的是與人有天生的親近之感。真正讓她的作品賦予了人文色彩轉變的是緣于一次偶發的靈感,讓她第一次發現了纖維與“人性”語言的互通。1971年,當她正在籌備吊床主題的編織藝術展,突然兩個孩子闖進來未等阻攔就直接爬上了懸掛在半空的一件三維鏤空紡織雕塑中,這個動作讓堀內紀子意識到織物開始呈現出前所未有的活躍狀態:隨著孩子身體的移動,織物形成反射性的回饋和結構張力的變化。而更加重要的是,孩子們探索新的游戲空間時發出的毫不掩飾的喜悅之聲。此刻的堀內紀子堅定的認為這是一個新的創作維度,這種觀念也稱為埋藏在心理的一顆種子。直到1979 年,堀內紀子受景觀設計師⾼野⽂明的邀請而獲得了建造她的第⼀個⼤型“兒童公共藝術”的機會:為日本沖繩國家公園創作大型纖維藝術裝置《針織奇跡空間》。這件作品獲得了前所未有的成功,同時也成為了她之后對于兒童公共藝術創作的濫觴。此后,堀內紀子在日本、韓國、新⻄蘭、中國、意⼤利、⻄班⽛和美國的公園、學校和博物館、購物中⼼等公共空間不斷的創造她的“兒童纖維公共藝術”,包含日本札幌瀧野鈴蘭丘陵國家公園⼉童⾕《彩虹之巢, 2000》(圖9-10)以及2009年日本箱根露天博物館《針織奇跡空間2》(圖11-16)等有重要代表性的作品。

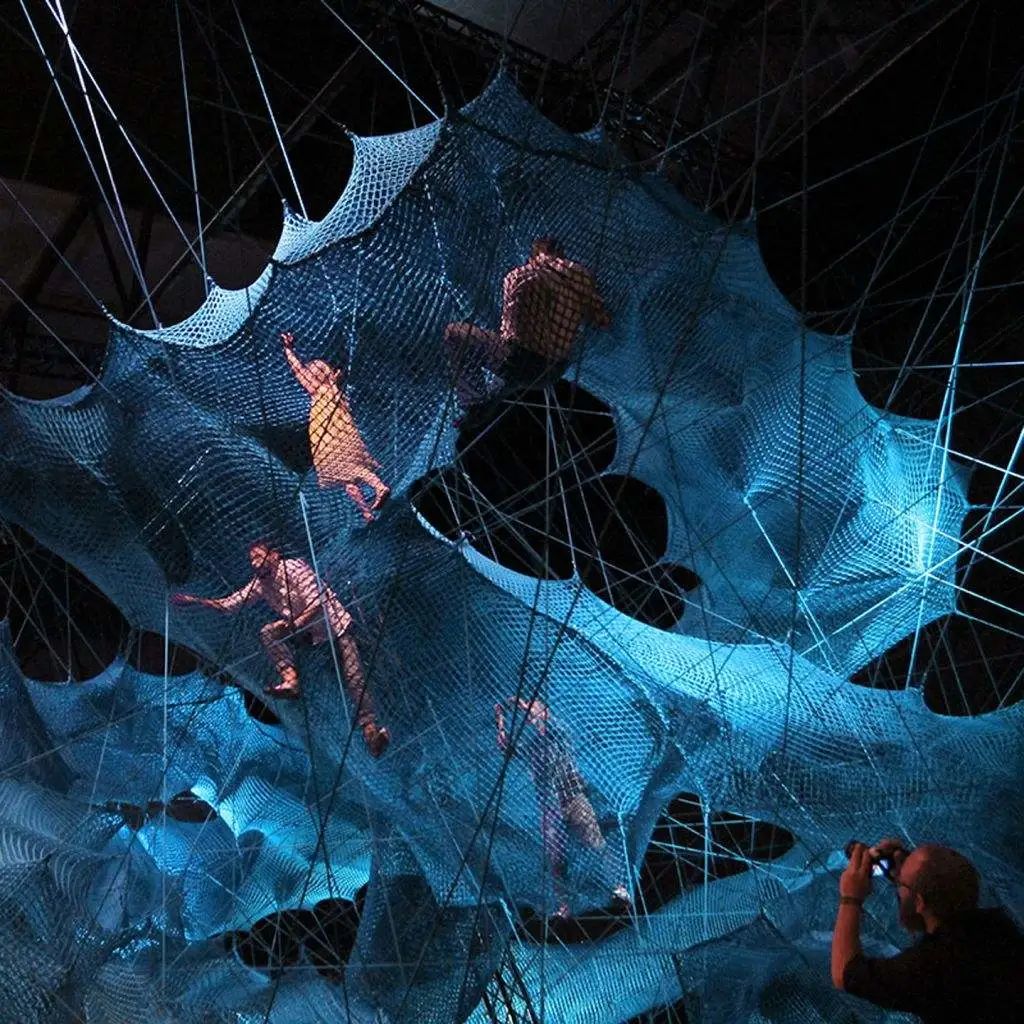

9.《彩虹之巢》,日本札幌瀧野鈴蘭丘陵國家公園,200010.《彩虹之巢》,日本札幌瀧野鈴蘭山坡國家公園,200011.《針織奇跡空間 2》設計圖,日本箱根露天博物館,2009 12.《針織奇跡空間 2》的結構張力,日本箱根露天博物館,2009 13.《針織奇跡空間2》,日本箱根露天博物館, 2009 14.《針織奇跡空間2》,日本箱根露天博物館,2009 15.《針織奇跡空間2》,日本箱根露天博物館,2009 16.《針織奇跡空間2》結構草圖,日本箱根露天博物館,2009 《針織奇跡空間》是堀內紀子針對兒童感知體驗構建的互動式藝術實驗,從這件作品開始滲透著她對于個體與潛意識的感知。《針織奇跡空間》對孩子有一種莫名的感召:孩子們可以在如同母親子宮一般的纖維裝置內盡情玩耍,尼龍材質和鉤織結構帶來的柔軟肌理吸引孩子們不自覺的攀爬和觸碰,不停的改變著裝置的形態,軟性表膜對孩子微小動作給予敏感的反饋,也從觸覺的交互中喚起了人類最深處的經驗基礎:如同子宮般的熟悉和柔和,溫暖和親切。兒童對于堀內紀子作品的喜愛無疑是源自于這種本性的召喚,來自于人類行為長久積累產生的一種本能或者說是“潛意識”,并且這種潛意識會被賦予先入為主的優先權。此時此刻,纖維的天然優勢被無限的放大,成為鏈接媒介與心理的鑰匙,這種情感鏈接是纖維材料最特殊和獨有的材質天賦,很多藝術家也善于去利用這個優勢:巴西纖維藝術家埃內斯托·尼圖的作品(圖17)皆以通透的、富有彈性的、薄紗似的布料和棉線編織而成,在一個非規定的情景中,觀眾會情不自禁的進入他的作品內部,對柔軟的材料進行拉扯、延伸,從而形成對抗,產生互動。觀眾徜徉在類似“襁褓”的纖維裝置內部,在作品創造的氛圍中放松和感受。他的創作隱藏著非理性的“潛意識”:通過創造肉身的經驗映射帶來感官的吸引,引誘參與者反思個體與空間、自然的關系。堀內紀子無疑是這個實踐領域探索的先驅,如果說堀內紀子的創作對后來的纖維藝術家產生了重要影響,不如認同為藝術家們對纖維材料有同樣的認知:纖維材質對心理的引誘隱藏著人類本性需求的底層邏輯:對于安全感和舒適感的訴求。美國藝術家奧利·金潔(Orly Genger)的作品(圖18)是對極簡主義大師里查德·塞拉(Richard Serra)的大型鋼制雕塑《弧》的材質顛覆:強烈的個人訴求、冰冷的材料和空間的阻斷性,讓《弧》(圖19)成為一個著名的失敗的公共藝術案例。奧利·金潔選擇用尼龍繩構建相似的形態,搭建非永恒感的、流動的,柔韌的場域。在奧利·金潔的作品中,纖維媒介吸引著人們靠近、觸摸,玩耍、躺臥,交流,從而實現公共藝術的獨有的社會性功能。17.《蓋亞母親樹》,埃內斯托·尼圖,蘇黎世中央火車站,201818.《紅黃藍》,奧利·金潔,紐約麥迪遜廣場,201319.《弧》,里查德·塞拉,紐約聯邦廣場,1981 此外,堀內紀子的藝術實驗還包括纖維改善兒童潛在孤僻心理的可能。她在東京研究院當值期間曾與其他兩名學者研究了日本兒童生活環境問題,她觀察到當時東京的大多數的獨生子女缺乏社交互動性這一現象,以及居住環境封閉所導致的兒童心理健康負面影響。1971年,她曾向東京一所幼兒園捐贈一件纖維裝置供孩子們娛樂,并以此觀察孩子在娛樂中的情感體驗區別與增進社交互動的意愿,兒童的反應將是她作品質量和美感的最終決定者。雖然當時作品的采用是⼀種相對劣質纖維材料,由于孩子們的喜愛,這個纖維裝置只保持了六個⽉,但是這卻確定了她日后創作的核心和方向。此后她相繼創作的《針織奇跡空間》、《彩虹之巢》、《諧波運動》以及《針織奇跡空間2》等代表性作品都是沿襲這個實驗態度,有意鼓勵兒童在纖維鉤織的網絡結構表面進行身體移動,自由漂浮的感覺和由重力引起的微妙的振蕩讓探索過程充滿樂趣和互助,并在攀爬的過程中感受交流的快樂和幸福。孩子們不是像藝術博物館那樣通過觀察來學習的,相反他們是以一種交互的感官驅動去體會娛樂互動的愉悅。纖維給予的人們心理和文化干預往往是通過“直覺的感知”和“社會幸福感”的反應來實現的,以此可見纖維材料在公共藝術創作領域的獨特優勢。纖維材料不僅隱喻著人類的經驗基礎,同時滲透著文化價值觀的連貫性。藝術家們通過纖維媒介隱喻當代社會中的個體能夠實現“安全感”與“幸福感”的途徑,并讓參與者能夠得到心理映射和反饋。這種極具普適性的情感寄托適用于藝術家自己,同時也適用于所有觸摸過這些作品的人,也由此潛移默化地拉近了作品與人的關系。堀內紀子的作品展現出作者對兒童心理健康發展的關注與探索,她的“兒童公共藝術”項目超越了個人藝術行為,是帶有治愈性的社會性群體實驗,這種從媒材特征引發的公共藝術語言使用亦是藝術家在考量思辨對象、構建語境時所嘗試的創作觀念和創作方法的實驗。 堀內紀子的創作展現出了傳統工藝、材料結構與空間方案的綜合性考究。1971 年,受到兒童潛意識行為帶來的靈感,在她的吊床主題編織藝術展之后她將這件作品捐贈給了由山田初江設計的東京幼兒園。[9]雖然已經使用了一種相對耐磨損的由日本開發的維尼綸(Vinylon)[10]材料,然而手工編織的網狀結構在不停的互動和磨損下只堅持了6個月就不得已被撤除。為了讓纖維裝置更加持久,1979年,在日本箱館露天博物館委托設計的《針織奇跡空間》在手工鉤織的結構中加入了機械打結的工藝,這樣使網狀的纖維結構變得更加牢固耐用。“這件纖維裝置作品吸引了包括家庭和學童在內的許多參觀者,一天之內多達 6000 人”。[11]《針織奇跡空間》不僅創造一個充斥著張力,吸引人們跳躍、攀爬和玩耍的互動環境,并且材料與工藝的提升讓作品的使用壽命從6個月提升到令人驚嘆的 28 年,直到2007年被《針織奇跡空間II》 所替換。《針織奇跡空間》的成功讓堀內紀子獲得了源源不斷的委托性設計項目,為了應對相對復雜的設計工程,她與她的丈夫查爾斯·麥克亞當(Charles MacAdam)于1990年在加拿大新斯科舍省布里奇敦成立交互娛樂設計和手工制造公司(Interplay Design and Manufacturing),他們后期的纖維裝置都是由這個工作室開展的跨界合作所完成。四十年的商業實踐,讓堀內紀子的纖維藝術創作形成了一個跨領域的合作模式,包含了傳統工藝、機器加工、結構設計、工程搭建、建筑空間。比如,2000年工作室與東京的結構工程公司 T.I.S.合作[12]為日本札幌瀧野鈴蘭丘陵國家公園⼉童⾕設計“彩虹之巢”,T.I.S.公司提供的工程性結構設計保證了纖維裝置在使用上的安全性和壽命。堀內紀子工作室早已形成一個完整的設計和制作流程:由新斯科舍省布里奇敦一家公司提供特制的尼龍材料,這些尼龍材料會被運往美國西海岸進行機械打結,完成負責承重的模塊化節點(SpaceNet)。然后再返回堀內紀子工作室進行進行孩子們跳躍、玩耍的彈性部分(AirPockets)[13]的手工鉤織和染色環節。(圖20)工作室還會定期對每一個完成的項目定期安全檢查,并將磨損部位加固或更換。這一切都似乎讓堀內紀子的纖維裝置朝向建筑性的生活空間發展。21.《諧波運動》,意大利當代藝術博物館 2013 其實,堀內紀子確實也有意去嘗試新的思路。2013年,堀內紀子與查爾斯·麥克亞和日本結構設計師今川則秀(Norihide Imagawa)合作,一起在意大利羅馬的意大利當代藝術博物館安裝了另一件名為《諧波運動》的作品。[14]由于這個項目并不僅限定于兒童使用,因此從設計之初便在結構上充分考慮到成人體重與材料結構的關系,這就要求工藝和結構較之以往更加牢固。(圖21)同時堀內紀子也希望娛樂關懷不僅僅局限于兒童,還應照顧到更多的人群,或許這是一個解決未來人類生存空間的可行性方案。如同孩子的青睞一樣,《諧波運動》贏得了成年人的喜愛,人們放下緊張的情緒,肆無忌憚的享受彈性的纖維結構給予的回饋。雖然堀內紀子并不承認自己是一名建筑師,但是她的作品有已經被稱之為一種前衛的“實驗性建筑”。或許是受到纖維的感召,越來越多的建筑師也被吸引參與到這類作品的創作中。加拿大建筑師菲利普·比斯利(Philips Beelsey)將含有微型處理芯片的傳感器置入巨大的織物組織結構中,使作品中的元素根據環境因素的變化而產生動作反應,看上去就像某種有生命的物體。(圖22)“這些作品具有如織物般嚴謹的內部結構和有機的外形,展現了比斯利對于未來智能建筑空間的構想—一種有生命、會呼吸,并且能夠介入人類生活的居住空間。”[15]紐曼小組(Numen/For Use)在四面徒壁的空間搭建網絡管道形態的纖維裝置,纖維材料在空中交織,生成復雜和有情緒的、潛意識的表面,裝置的外表看起來柔軟而透明,仿佛超越了建筑本身的空間限制,當觀眾走入其中,會產生一種自由漂浮的感覺。(圖23)尤其是在大型的公共空間中,他們擅長使用的纖維材料填充空間時是帶有虛實關系的,不能說是柔化原本的建筑特點,而是結合建筑,為建筑增色。不管是東方還是西方,自古以來纖維都是建筑中的必不可少的材質補充,溫暖的材質柔和了建筑的硬質和冰冷感受,讓居住的容器場景增添了人文關懷的味道,同時作為建筑的延伸,纖維的構建從形態上豐富了建筑空間內容。從另一個角度,堀內紀子等人的實踐正在把纖維本身朝著結構化、工程化、互動性和體驗性方向發展,這都在某種程度上預示了由纖維媒材構成的公共藝術作品的向著新型建筑化方向發展的可能,而當這一概念向建筑學方向發展時,勢必會提供了一種積極的可能性。柔軟的纖維公共藝術作品不僅是材料上的創新性探索,也不僅是單純地吸引大眾參與互動,更是借此探討自然人類空間以及未來生活方式之間的理解。 今天,離堀內紀子第一次為兒童創作纖維公共藝術已經過去了51年,她仍以每天8個小時的工作狀態不停的鉤織著她的兒童纖維裝置,而這半個世紀似乎也成為了現當代纖維藝術發展的一個縮影。在二十世紀后半葉,纖維藝術在歐洲和美國走了兩條不同的發展和推廣道路:歐洲悠久深厚的編織文化,讓他們不愿放棄傳統壁毯的精英紀念碑式氣質,通過群體性的創作讓壁毯脫離墻面邁向三維空間緯度;同時通過搭建政府、展覽與藝術家和收藏通道,以定制化的壁毯創作解決室內空間裝飾方案,這里包含了大量復制現代主義代表性畫家的壁毯。而在美國則呈現完全不同的一番景象:編織文化的歷史斷層反而成就了那些來自其他領域的美國本土的藝術家,如伊娃·海塞、羅伯特·莫里斯,他們雖然沒有如同日本、歐洲那樣的紡織傳統背景,但是他們卻在藝術觀念的角度去實驗纖維媒介的維度,讓手工制作被認定為工藝與觀念表達的藝術行為;由于被貼上了純藝術的標簽,纖維藝術得到畫廊為主體的藝術品市場的推廣,成為一種面向大眾的消費并被廣泛的接受的具有流通價值和收藏價值的藝術形式。傳統工藝能夠進入流行文化體系也是纖維媒介能在美國迅速融入公共文化的根本原因;除此之外,二戰后世界藝術中心的轉移,來自歐洲和東方的纖維藝術家給美國帶來了傳統工藝的價值認同,同時他們也接受了美國大眾文化思想,促進了手工文化與公共文化的融合。因此越來越多的公共藝術創作開始青睞于隱喻著“平民化”纖維媒材,回應80年代以來的民主平等的主流社會思想。然而在區別了不同的發展途經后,我們會發現東方、歐洲、美國的紡織藝術家、染織藝術家、雕塑家都不約而同的走向一個共同的方向:以纖維材料為媒介、以地域性文化為載體的空間性實驗。這背后反映了纖維媒介的一個重要的文化屬性:強烈的文化的包容性和適應性,以及與生俱來的人文關懷功能。 堀內紀子是這次波及了全球的纖維藝術浪潮中的代表人物,她的創作觀念和藝術風格便是在這個文化交融的背景中催生的。由于東西方的教育背景和教學經歷,讓她的創作始終交織不同文化因素。她的工藝熱情和創作靈感源自于日本工藝文化和社會問題,她的實踐動機和目的卻映射著西方文化理念。縱觀堀內紀子的藝術創作經歷,也正是因為她對傳統工藝的堅守,讓她的創作雖然并不具有持續性的自我批判和顛覆精神,但是她在人文關懷領域的實驗卻影響了80年代以后的纖維藝術在公共藝術領域的發展。堀內紀子的創作實踐應該給予我們積極的思考。在今天全球化與信息化的兩個重要時代標簽里,纖維作為一個與公共、親和等關鍵詞相聯系的藝術種類,它所展現出來的包容性態度和實驗性精神在當下的文化土壤中正在發生新的變化。當我們在討論工藝美術或材料藝術的當代性問題時,不應僅僅把眼光局限于設計與創作本身,應著眼于時代更迭中生活方式的改變,著眼于本土文化和資源優勢的挖掘,著眼于生活與藝術的創造者與體驗者的關懷需求,從而在一個更為廣泛的領域去思考材料和工藝的價值與可能性。