研究 | 潘魯生: 云崗紋飾造型研究

紋飾是各民族人民集體創作的藝術形態,是中國傳統文化研究的寶貴素材。云岡紋飾作為北朝石刻藝術的典范,其造型體系反映了佛教傳入中土后各民族紋飾交流、交融的發展軌跡,是各民族文化交流的見證。本文在分析云岡紋飾風格流變及造型特征的基礎之上,探討了云岡紋飾的宗教意義與歷史價值,構建了云岡紋飾編繪譜系框架,對云岡紋飾造型和符號體系做了系統梳理,補充了云岡學研究圖像的缺失。

佛教在傳播過程中極為重視經卷教義的圖像化表現,其中佛教紋飾作為中華造型體系的重要組成部分,反映出了中國文化的特有造型形態與符號內涵。自作為像教的佛教藝術形成以來,以圖言志,以圖傳法,其紋飾形態類型、內涵極其豐富,充分發揮了圖像藝術的敘事性功能。中國佛教美術與紋飾發展受到印度、龜茲等沿途地域文化藝術影響,在多種異質文化交流、交融中誕生的云岡紋飾是特定歷史時期中西文化交流、交融的具體表現。

"紋飾”一詞來自于我國傳統的造型藝術概念,具有與圖案、紋樣相近的意涵。從字面上看,紋飾包括“紋”與“飾”兩個方面:紋即紋樣,主要解釋紋的名物是什么;飾即裝飾,說明紋樣結構和裝飾方法,要符合某種裝飾目的、結構和要求,在一定意義上,二者是相輔相成的關系。自古以來,中國各族人民創造了類型豐富的紋飾形態,每個歷史時期都形成了代表性的紋飾造型特征。從新石器時期彩陶紋飾,到青銅器、畫像石、瓷器、紡織品、玉器等歷代器物上的紋飾,這些既有民族文化特征又有時代印記的紋飾體系,包容在物質和精神文明發展歷程中。漢唐以來本土紋飾與佛教東傳過程中各民族的紋飾融合,形成了龐大的富有包容性的中華紋飾體系。《明會典》有“紋飾以金”的記載,其意涵是指附飾于建筑、器物、服裝上的裝飾性花紋。以紋飾質,以紋表意,是中國人思想內質的外在表現。在佛教美術中,紋飾所表達的符號內涵正符合像教“以藝術入志”的宣傳和布道主旨,由此形成具有裝飾意味的紋飾體系構成。

中國人向來重視紋飾,儒釋道以文質為彰表,正所謂“文質彬彬,然后君子”,文質是一對辯證的哲學關系。荀子曰:“凡禮,事生,飾歡也;送死,飾哀也;祭祀,飾敬也;師旅,飾威也。是百王之所同,古今之所一也,未有知其所由來者也”。可見裝飾與禮儀之間的關系,也能看出“飾”的深層內涵,即形式與內容的關系。魏晉南北朝史籍中關于“紋”與“飾”也有多種解讀。東晉史籍《西京雜記》載,“漢諸陵寢,皆以竹為簾,簾皆為水紋及龍鳳之像,昭陽殿織珠為簾,風至則鳴如珩佩之聲”。“水紋”與“龍鳳之像”皆為傳統吉祥紋樣,均被中國諸宗教藝術所吸收利用。南朝梁僧祐《出三藏記集》載:“拘夷國寺甚多,修飾至麗。王宮雕鏤立佛形象,與寺無異”。可見龜茲石窟寺中,“修飾至麗”滿足佛教教義的傳播,從而發揮像教的藝術感染力。故云岡石窟“因山為壁,無壁不佛,無佛非石,雕飾奇偉”,圍繞石窟造像而形成的系統化裝飾集合,可以統稱為“云岡紋飾”。

云岡石窟第二十窟露天大佛與光背紋飾

北魏石窟寺營造始自道武帝天興年間。《魏書·釋老志》記載北魏道武帝天興元年(398)頒布詔書云:“夫佛法之興,其來遠矣……信可依憑。因敕有司,于京城建飾容范,修整宮舍,令信向之徒,有所居止”、“是歲,始作五級佛圖,耆闍崛山及須彌山殿,加以繢飾”。文中“建飾容范”,即指“五級佛圖”“耆闍崛山”“須彌山殿”類佛教建筑紋飾,其主要功能為安置造像,而對該類建筑物進行“繢飾”反映了此一時代的審美境界。紋飾出現在石窟建筑、造像、服飾、佛教器具中,其形態包括骨骼結構和填充紋樣構成,具有相對統一的體系特征。北魏皇室禮佛始自道武帝,如上所言,這位開國皇帝出于國家治理意圖而下詔為佛教“建飾容范”,開啟了北魏禮拜佛陀的社會風尚,也為文成帝、獻文帝、馮太后、孝文帝開窟造像奠定了思想基礎。

第9窟前室北壁下層西龕盝形龕內的交腳菩薩

北魏太平真君五年(444),太武帝滅法,佛教發展短暫中斷。文成帝登基后,于公元460年,令沙門統曇曜開鑿石窟,將其地址選擇在位于平城西郊的“神山”武州山,現云岡石窟編號第十六窟至第二十窟即開鑿最早的所謂“曇曜五窟”。《魏書·釋老志》記載,“和平初……曇曜白帝,于京城西武州塞,鑿山石壁,開窟五所,鐫建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕飾奇偉,冠于一世”[1]。宿白先生據《大金西京武州山重修大石窟寺碑》分析,云岡石窟的建造“自和平初迄正光五年,計六十四年”。盡管歷經一千五百余年的風化侵蝕,相當數量云岡洞窟的壁面紋飾及石刻龕像已經損毀,但綜合考察現存254個編號洞窟,仍可探究其雕刻紋飾的整體面貌。

第13窟南壁第3層七佛立像

《易經》載“形而上者謂之道,形而下者謂之器”,紋飾造型向來遵循道氣統一的原則,器以藏禮、紋以載道是世人制器尚象的結果,由此學者披圖尋覽,即形下之器以悟形上之道,此為紋飾研究之要義。任何一種紋飾都與當時的國家意志、生產力、審美水平、材料、工藝、技術緊密相關,其裝飾方法與內涵息息相關,各民族紋飾體系的交融互鑒是中華傳統造物文脈的發展過程。云岡紋飾的產生是中外文化交流的結晶,具有各民族文化交流、交融的典型意義,是世界紋飾發展史的重要一環。石窟建筑形制由印度傳入,非中國固有之建筑樣式,主要功能是為佛教徒修禪提供諦觀之所,在造型和題材上與南亞犍陀羅藝術具有明顯的關聯性,其風格流變具有重要的研究價值。由于國家意志的介入,云岡紋飾整體上呈現出了中西合璧、裝飾富麗、雕琢規范、形式多樣的藝術風格,以石窟空間為載體,裝飾結構獨特,紋飾填充富有符號語義,構成方式與魏碑、墓葬裝飾等其他美術體系一脈相承。

作為公元5世紀產生的石窟造型藝術體系的重要構成部分,云岡石窟的紋飾體系和造型方法不斷演進發展,其紋飾體系構成、雕刻造型風格、工藝手法和創作思路等為后世石窟藝術的發展提供了典范,是探究佛教紋飾藝術發展深層機制的重要素材。

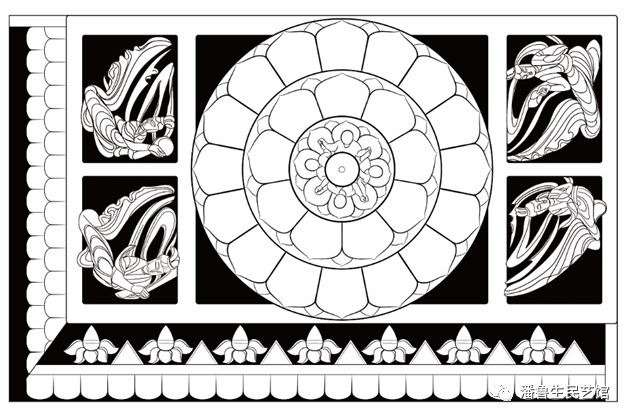

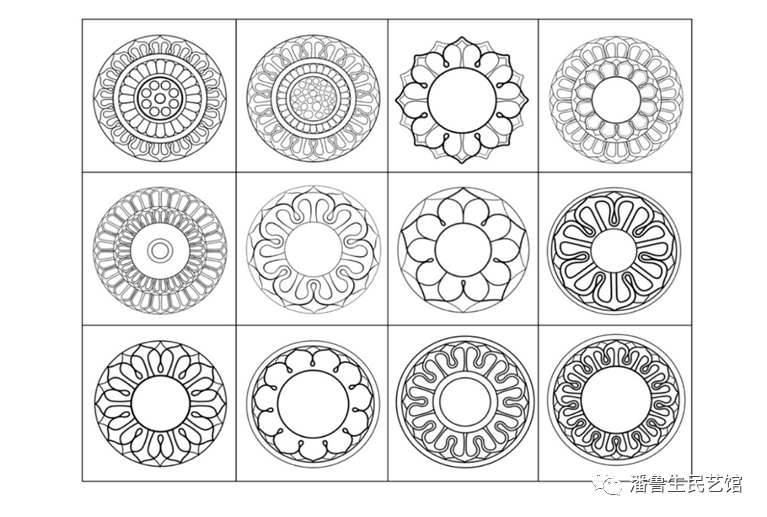

云岡紋飾的中心主題以佛教藝術為內核,一切紋飾皆圍繞像教的宣教主旨構建,主題的不同造就了不一樣的紋飾風格。從石窟開鑿結構上分類,云岡石窟形制主要有大像窟、佛殿窟、塔廟窟三種類型。龕是壁面裝飾的基本單位,對于一個龕,造像是裝飾的中心,而龕的基本單位是紋飾的單體結構,比如蓮花、忍冬的構成方式。從紋飾題材類型上看,云岡紋飾中最具有代表性的紋飾是忍冬、蓮花植物紋飾,以及龍、鳥等動物紋飾。云岡紋飾構成包括單體紋飾、適合紋樣、二方連續、四方連續等類型。此外石雕工藝的藝術特點,造就了云岡紋飾大量的角隅紋飾的應用,從而形成層次分明的套層結構,氣勢宏偉壯觀。造像是云岡紋飾的中心,云岡造像包括佛、菩薩、四眾、天龍八部等完整體系。根據造像主體形態差異,云岡工匠以龕為基本裝飾單位組織畫面,形成了穩定的圖式系統。

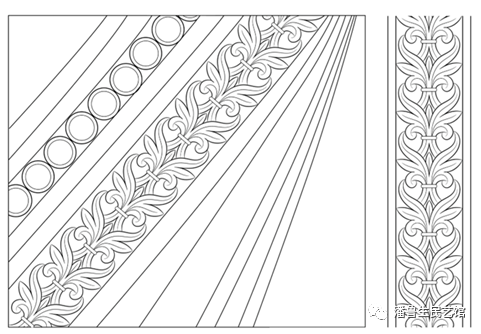

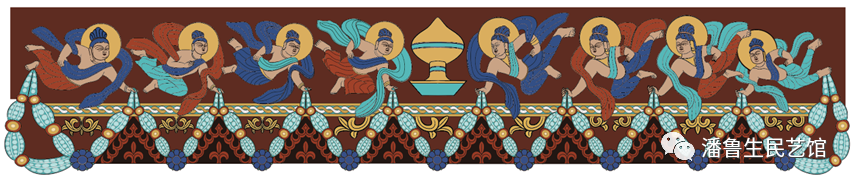

云岡石窟開鑿大致經歷了三個時期,每個時期的紋飾雕刻風格都存在較為明顯的差異:第一期洞窟開鑿于460~464年間,包括第16~第20窟,即曇曜五窟,早期洞窟多為大像窟。這個時期,云岡石窟由皇家主持開鑿,各窟以大像為主體,人物題材類型全面,造像風格體現為西風東漸,雄健灑脫。這五個窟的壁面多為橢圓形,穹隆形窟頂,窟門上方有明窗,專家推斷這是仿印度草廬式構造;主像體量巨大,占據窟內絕對空間,主體特征明顯,紋飾主要見于造像衣紋及背光、身光,風格趨于簡潔明快。佛造像包括彌勒菩薩、彌勒佛、思維菩薩等基本類型,該時期造像承襲印度及西域諸國的像法風格。單元龕格多以三佛及彌勒為基本組合形式,主尊多“廣頤、短頸、寬肩、厚胸”,第19 窟、20窟主像,第17窟東壁坐佛體現了秣菟羅像法風格。第16窟主尊面容及發式與古希臘阿波羅塑像形式及犍陀羅造像風格有明顯的相似之處。佛陀衣飾多為通肩、袒右、貼體形態,菩薩則斜披絡腋,胸前裝飾瓔珞,具有犍陀羅及秣菟羅造像衣飾風格。這個時期飛天造型豐腴飽滿,頭部裝飾圓形頭光,配飄帶,形式統一,如第20窟露天大佛的背光位置飛天頭身比例約為1:4.5,形象憨態可掬,造型特點突出。第18窟佛弟子形象雕刻高鼻梁,眼睛深凹,體現出明顯的西域形象特征。這個時期的石窟雕刻,龕型以圓拱龕、盝型龕為主,單體紋樣主要有蓮瓣紋、聯珠紋、忍冬紋三種類型,以二方連續的帶狀紋飾構成裝飾于佛像衣紋及頭光、背光等處,整體紋飾造型風格簡潔明快,自由灑脫。

第19窟主佛胸前僧祇支衣紋

第二期洞窟開鑿于465~494年間,包括第7、8窟,第9、10窟,第5、6窟,第1、2窟,第10、11、12窟,以及空間體量較大的第3窟,該期洞窟形制主要為塔廟窟和佛殿窟,壁面為長方形,具有前后室,除穹隆頂外,還多了平頂樣式。平頂樣式意味著藻井裝飾空間的形成,藻井裝飾結構和填充紋樣是這個時期的代表形態。云岡藻井多以斗四藻井為主,成組出現,由于立體雕刻特點,飛天以圓雕、平雕等形式出現,平棋枋和覆斗壁面上的飛天造型由逆發型飛天和高發髻飛天成組出現,在屋頂和壁面之間以立體圓雕飛天做支撐結構,既滿足了功能需求,有豐富了雕刻層次,繁而不雜,滿而不亂,時運港紋飾獨特的造型方法。

第7窟 窟頂裝飾

這個時期紋飾繁縟,主尊衣飾背光、須彌座、龕體、壁面、窟頂、中心塔柱四向,乃至地面,均作裝飾處理,瓔珞紋、邊飾帶形式和各式紋飾類型逐漸豐富多樣,融合漢畫云氣紋、瑞獸紋,造型氣韻生動,形成了新的構成方式。在建筑結構上,這個時期的復合龕更為多樣,多角度的角隅紋樣填充豐富;在平棋藻井上,圓雕伎樂天與浮雕飛天的結合,各種雕刻方法應用自如,平棋枋上的逆發天人與覆斗壁上的高發髻飛天成對出現,營造出層次分明的立體空間,在平棋格交叉處的蓮花形成軸心對稱的格局,動中取靜,端莊而靈活。這個時期的主像雕有釋迦佛、多寶佛、立佛、倚坐佛、彌勒菩薩等造型題材,形象豐滿健碩,衣飾類型逐漸發生變化。這時期的造像胡貌梵相,褒衣博帶的漢式服飾開始出現,如第1、2、3、6等窟主尊及脅侍造像已經由南亞樣式的貼體衣紋演變為“褒衣博帶”式服裝,這既反映了北魏孝文帝漢化改革政策在佛教領域的影響,也反映了創造者把個體生命感受融入佛教造像的裝飾意匠。

第15窟窟頂波狀忍冬紋

第6窟中心塔柱西面上層寶蓋龕格瑞獸紋

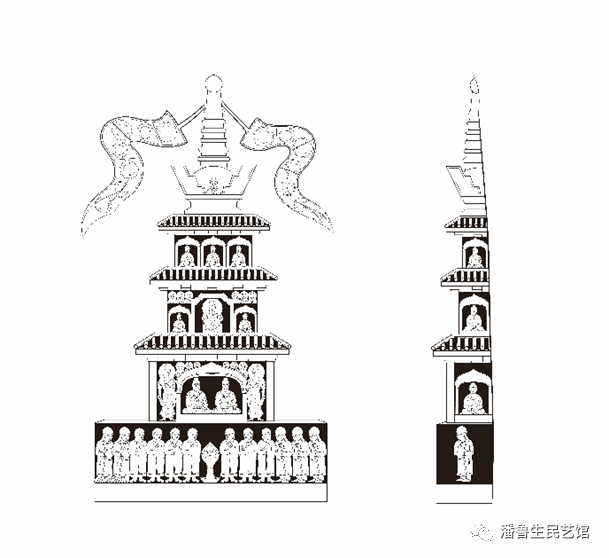

除了人物造像外,這個時期的其他華麗的紋飾題材逐漸多樣化。最為突出的特點是整體紋飾風格表現為以中化西,在結構樣式中吸收了中式建筑的結構與構件,將宮廷與佛殿結構相結合,風格宏偉而典雅。中式浮雕塔在這一時期大量出現,在窟室裝飾中起到了分隔壁面空間的作用。此類浮雕塔經過了一個漸進式的發展過程。第7、8 窟后室西壁裝飾于盝型龕側的四層山花蕉葉化生樣式塔柱,為浮雕塔裝飾之雛形。塔的基座由力士承托,自下而上五方由三角帷幔紋裝飾石條構成了四層塔的主體,山花蕉葉生長于塔頂。此后開鑿的第9、10、5、6、13等窟出現了形式多樣的具象樓閣式浮雕塔,上層的山花蕉葉裝飾有的為相輪所取代。一層塔上圓下方,頂部多裝飾有五重相輪。三層塔平面呈方形,塔下有方座,屋脊有合角鴟吻,剎頂有五重相輪及寶珠。五層塔平面呈方形,每層的面闊、高度均向上遞減,強化了視覺上的穩定感。這些浮雕塔的形制大多來源于中國漢代木構樓閣式建筑。佛龕形制,除了原有的圓拱龕、盝型龕外,新出現了模仿木構殿堂樣式的屋型龕。屋型龕上十分具象地鐫刻了檐柱、額枋、斗栱、房基、欄桿,中央正脊雕飾有金翅鳥以及鴟吻,有的以三角形火焰與鳳鳥紋裝飾。第5、6、13等窟的屋型龕裝飾體現得尤為明顯。第7、8窟盝型龕帷幕上增加了鋪首造型獸面裝飾。柱頭裝飾不僅有源自波斯的獸型,還出現了卷云式柱頭及束蓮柱等多種形式。此外,廊柱的樣式非常豐富,希臘卷曲的愛奧尼亞柱式,貌似源自于茛苕紋樣式的山花蕉葉形柱頭,從中明顯看到希臘、波斯、新疆龜茲等沿途紋飾造型的融合。塔柱裝飾也出現了中式木構出檐。柱礎的疊澀裝飾忍冬和蓮瓣紋帶,裝飾以瑞獸的造型,這種附加裝飾的手法在龕楣、建筑鴟吻裝飾中的豐富手法多種多樣。在前期摩尼寶珠的基礎上增加了漢式博山爐,組合方式也逐漸多樣化。

第11窟南壁明窗東側方塔正側面紋飾效果圖

第11窟南壁明窗東側方塔正側面紋飾效果圖

第9窟前室北壁窟門套圭化生忍冬紋

單體紋樣、連續紋樣、復合紋樣等各式組合樣式在這一時期顯得更為豐富。源自波斯的忍冬紋,在第5、6、9、10、11、12、13 窟中增加了三角忍冬、環狀忍冬、纏枝忍冬、環狀套圭忍冬、龜甲忍冬等豐富樣式,這個時期云岡忍冬紋飾的類型非常多樣,造型亦簡亦繁,內容豐富靈活,形象生動活潑。各窟窟頂平棋藻井團蓮飛天組合靈活多變,壁面、平棋藻井、龕格、角隅位置的飛天形象格外豐富,造型靈活多變。瓔珞、華繩、束帛裝飾是由犍陀羅傳入的希臘紋樣,這些紋樣與傳統中國建筑構件的拼合雕刻也能夠看出裝飾風格的演變。

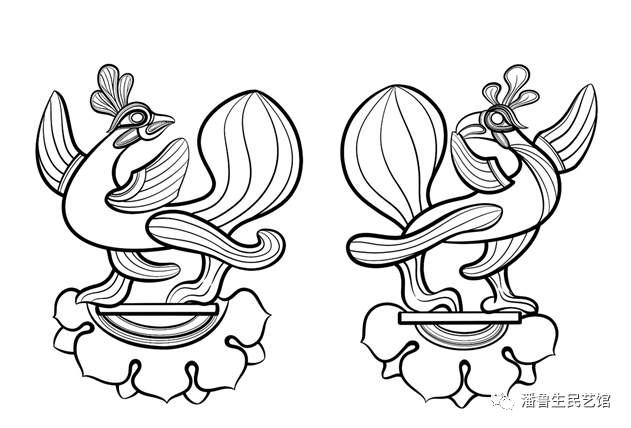

第10窟前室北壁明窗龕外鳥紋

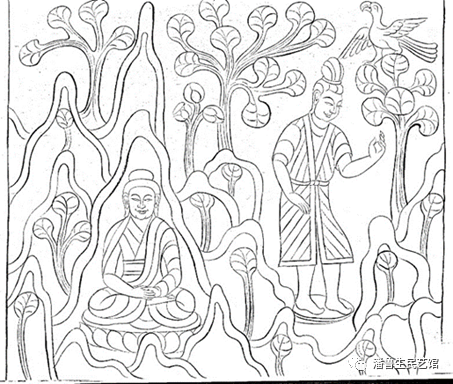

由印度傳入的金翅鳥、蓮紋,自波斯傳入的獅子紋樣等紋飾類型,融合了中國漢畫石刻藝術中的青龍、白虎、朱雀、玄武四瑞紋飾,還有圣樹、瑞獸、花草、出行車馬行列、狩獵等場景,在這個時期的窟龕紋飾中也多有體現。石窟裝飾中還有一些宣傳佛教義理的敘事性畫面,通常雕刻在窟室下層壁面離人視點最近的位置,可見匠人在雕刻規劃中對人因訴求的考慮。這些畫面結合佛教法事活動儀軌,以視覺講述佛傳故事,如第6窟下側的佛經故事,從乘象入胎、腋下誕生,到逾城出家、降魔成道等情節,內容跌宕起伏,畫面引人入勝,這種敘事性情節具有歷時性特點,從而使畫面情節連續而富有邏輯,故事情節通俗易懂。

第6窟南壁東側第2層佛經故事 入山求道

通而觀之,該時期來自印度、波斯及西域諸國的佛教藝術形式,與中華大地上周、秦、兩漢、魏、晉相承相繼的紋飾造型系統交匯、融合,諸佛、脅侍菩薩、天宮伎樂、金剛護法像、四眾法相神韻飽滿,背光、寶冠、龕格、塔柱、邊飾雕琢精致華美,整體風格呈現莊重典雅、富麗堂皇的藝術風格,紋飾造型體系越發趨于完整和豐富,至此云岡不僅是佛教空間,更成為內容華美的藝術殿堂。

第三期洞窟開鑿于495~524年間。孝文帝遷都洛陽以后開鑿的西部諸窟,沿著崖壁開鑿了密集的小窟龕,主要包括第20窟以西的諸洞窟群,第4、14、15窟和第11窟以西崖面上的小窟,以及第4~6窟之間的中小窟室,也為本期建造,這個時期模式化形制突出,題材內容趨于世俗化傾向,樣式混雜多樣,平棋藻井、寶蓋裝飾、龕型結構、紋飾構成愈發程式化,造像造型形象瘦骨清像,飛天體態曲線流暢、富有動感,靈動飄逸,可謂云岡紋飾發展的程式化時期。這一時期窟室小型化,龕面雕飾以及平棋藻井紋飾豐富多變,原有的規范和秩序逐漸被打破,整體呈現出靈動飄逸的藝術風格。人物造像的風格改梵為夏,整體呈現出“秀骨清像”,飛天高發髻和曲線體態富有流線型特征。

第33-3窟 窟頂紋飾

由于孝文帝遷都洛陽以后工匠群體的平民化,以及供養人的世俗化需求,造成了石窟開鑿的主題變化,形成了紋飾主題世俗化的發展傾向,由此在西部諸窟中,佛教紋飾與民間紋飾體系進行了融合,基于民間信仰的紋飾體系上行下效、變遷融合成為這個時期的突出特點,單元龕格具有完整三尊像、脅侍菩薩、供養人和銘文的結構更為完整。第35和39窟等洞窟外邊的窟門兩側的護法力士形象沿用了中期窟的造型,成為一種范式。最為突出的是,這個時期的平棋藻井越發概念化,其組合規律更為多樣,化生主題更為明確,從連珠紋到蓮花紋,再到蓮花化生的演變規律十分清晰,與中期藻井相比,由于洞窟規模縮小,其主題更為世俗化,符號語義更加明確。此外,晚期窟較之于之前題材更加世俗化,音樂樹、伎樂天和民間百戲人物的形象,體現開鑿洞窟的供養者的世俗理想和精神取向,使晚期窟題材多樣化,富有情感內涵和象征符號特色。

整體來看,云岡石窟紋飾的骨骼構成,主要通過佛龕、塔柱、藻井紋飾進行空間分割,形成裝飾不同的紋飾區域,與佛莊嚴法相對應,形成了靜中有動、動靜結合的審美意境,打破了靜寂之中的單調感。由于石雕技藝的工藝獨特性,云岡紋飾的色彩屬性發揮地并不明顯,但是從雕刻手法的使用上可謂爐火純青。

云岡紋飾附著于主尊造像、龕體、塔柱、壁面,鐫刻手法有剔地起突、減地平钑、壓地隱起、素平陰刻等類型。其演變總是遵循一定的骨骼線展開,比如“一”字形帶狀骨骼、“S”形骨骼、“十”字形對稱骨骼等,結合不同的表現主題,形成了團狀、波狀、嵌套等多種紋飾形態。單獨紋樣的有序排列,又形成了二方連續、四方連續的構成樣式。云岡紋飾構成與敦煌莫高窟相比,既有統一性,又有獨特性,在二者的比對中可以補充紋飾色彩的不足。如三角形角隅忍冬紋,在云岡的屋脊上出現,而敦煌莫高窟的藻井上具有很多同類紋飾是作為角隅紋樣使用,其色彩搭配的方法也比較多變。云岡石窟的同一個石窟中,往往紋飾類型、題材和風格都比較接近,或許是雕刻匠人的同期性,造成同一個窟的紋飾造型和雕刻風格的相對一致性,由此即便有殘缺的壁面,也能夠推斷出相應的題材類型和雕刻方法。如第16窟南壁窟門與明窗西側盝形龕的雕刻形制與東側基本相同,但在細節上有細微差別,由于南壁窟門與明窗東側沒雕完,且破損嚴重,通過參考比對,可以辨析出二者的異同,未雕刻完成的部分只雕刻了圓形頭光與飄帶輪廓,可見云岡紋飾雕刻的流程痕跡。此外,紋飾系統的分類和分期研究驗證了紋飾圖像風格演變的軌跡,從中可以明顯感受到民族文化交流和交融的脈絡。

不同的工藝造型方法決定了紋飾內容與形式的風格特點,石雕為主的云岡石窟,空間結構的層次以石雕工藝形態完成,因此呈現出十分嚴謹的空間結構特征。云岡紋飾是斬山為窟、循石雕刻的結果,從工藝上看,雕刻造型與壁畫、塑像有著不一樣的特點。這樣大型的造像裝飾造就了其宏偉的氣勢和浩瀚的空間體驗,形成了能夠釋解佛教語義和符號內涵豐富的紋飾體系。按照空間裝飾結構可分為壁面、窟頂、地面、佛龕、佛造像、須彌座、中心塔柱、明窗門樓等主要功能區域。壁面雕刻、明窗門樓、中心塔柱、平棋藻井、地面的建筑裝飾,造像服飾、冠飾配飾的裝飾,以及佛龕的龕楣、華蓋、佛座、背光的紋飾等,還包括作為分割使用的帶狀邊飾,各種形式豐富的角隅紋飾等。用于壁面與頂面、地面,佛龕與佛龕,門與壁面等分割位置的紋飾帶以蓮花、忍冬為主;佛龕是紋飾構成的主體結構,可呈現方形、圓形、三角形的紋飾填充區域,從外而內層層疊加,填充植物、動物、花草、樹木等紋飾題材,產生層次分明,裝飾繁瑣的紋飾分布特點。

第12窟 后室窟門頂部交龍紋飾

在各個區域中,紋飾的排布方式根據裝飾主題的需要,呈現各種不同的紋樣填充方式,如單獨紋樣、適合紋樣、二方連續、四方連續、角隅紋樣等形式衍生附會與不同物體上形成裝飾風格。在門樓上,山岳、樹木、動物的菱形穿插不同于龜茲壁畫的分割,在前后關系上呈現凹凸關系形成的立體層巒疊嶂,明窗上傾斜45度角的邊飾形式,都加大了石雕紋飾的縱深感,與自然的光線交相呼應,將天時納入石窟空間,從而使石窟在不同的時間豐富多樣的光線變化。

云岡紋飾的雕刻類型非常全面,減地平钑、剔地起突、素平陰刻等后世總結的雕刻方法,在云岡石窟中均有出現,手法應用自然連貫,妙趣橫生,耐人尋味。尤其是寶蓋的底部、內側,龕楣的轉角和墻面等位置,常常角隅補充、適合紋樣、大小漸變等裝飾手法,使整個石窟雕刻渾然一體。此外,云岡紋飾造型中,還大量使用中軸對稱、重復漸變、變異、均衡等造型手法,融合了建筑工藝特色,充滿匠心意趣,足見1500年前工匠的精湛技藝。

云岡石窟中的團蓮

從紋飾的題材類型看,云岡紋飾中花草、瑞獸、火焰、幾何、瓔珞,以及佛像尊像、服飾紋飾等這些佛教美術中的常用題材類型,顯示出與犍陀羅風格的延續關系,同時結合綯索紋等漢代常用的石雕裝飾帶,非常清晰地展現出中西紋飾交融互鑒的痕跡。比如古希臘羅馬時期的赫拉克利特形象,以冠飾獅頭帽和胸前系扣的爪狀交叉形構成,這種形象在云岡紋飾中出現,引起了許多學者的關注。又如古希臘伊奧尼亞式柱頭形式出現在云岡紋飾中,作為柱式的新樣式,融合了山花蕉葉、中式樓閣式塔柱的形式,體現出了一種中外造型的融合。云岡的背光紋飾中,形態多樣的火焰紋與忍冬、蓮花、化佛主題的帶狀紋飾組合,形成了具有鮮明云岡特色的背光形態,減地平钑的火焰紋、剔地起突的化佛邊飾、素平陰刻輔助雕刻,形態硬朗,富有金石韻味。豐富多樣的云岡紋飾具有承上啟下的作用,在這一短暫歷史時期,石雕紋飾題材和手法得到了極大的豐富,這種大型石窟中紋飾系統的應用,展現出當時工匠精湛的技藝,其自如的應用方法極大地豐富了傳統紋飾題材樣式,是北魏石雕藝術的集大成,具有重要的歷史文化價值和藝術價值。

第9窟 前室北壁窟門上部手持瓔珞飛天

第10窟前室北壁明窗西側龕內二佛并坐

云岡石窟的雕鑿特征首先要體現在空間結構上,通過洞窟開鑿營造出寬闊、堅固的空間,起到觀瞻禮拜的作用。云岡石窟的大像窟、佛殿窟、塔廟窟三種類型,結構上均有明窗、窟門、壁面、窟頂,塔廟窟有中心塔柱,前后室窟有列柱。在裝飾手法上有著循石造型、適型而造、充實為美的特點。其次,石窟開鑿的不同歷史時期,其雕刻內容、風格有著明顯的差異,從紋飾類型上能夠看出明顯的演變規律,作為一種文化信息傳播的載體,紋的內涵總是滿足一定的表達要求。再次,云岡紋飾與其他石窟紋飾相比,其紋飾題材類型有統一性也有特殊性,在紋飾方法上具有承前啟后的作用。

第6窟 南壁中部第3層屋形龕

云岡紋飾最為突出的特色是轉角裝飾的雕刻,由于石雕藝術的立體和空間造型特點,將剔地起突、減地平钑、素平陰刻結合起來,雕刻手法靈活多樣,富有變化,且具有美化和實用等復合功能。如第9、10窟的圓雕夜叉形象除了具有裝飾功能以外,還起到了加固支撐作用,滿足了窟頂支撐以便起到牢固的結構功能需要。在穹廬龕與壁面的弧形轉角處,二佛并坐的兩個背光之間,填充了夜叉的形象,既滿足視覺豐富度,又闡明故事主題,這種填充紋樣非常巧妙的出現在龕楣背部、底 部,頂部與避免分割的角隅、帶狀區域,獨具匠心,充滿智慧。

作為佛教建筑藝術的云岡石窟雕刻,具有“斬山營窟”“循石造型”“器以藏禮”“紋以載道”的造型特征與色彩裝飾特點,反映了佛教東傳過程中多民族文化交流、交往、交融的紋飾題材內容和形態演進的歷程。云岡紋飾的裝飾方法有石雕和彩繪兩種主要形態。在石窟雕刻中,雕刻形式交錯使用形成的陰影起伏層次豐富的空間形態也是裝飾藝術的重要手法。從裝飾設計的角度,這種以金石雕刻的方法營造石窟空間,宣揚圖像主體的藝術形式,與壁畫、泥塑相比展現出特殊的審美意境。

云岡石窟是我國享譽世界的三大石窟寺之一,是中外文化交流的結晶,具有各民族文化交流、交融的典型意義,是世界紋飾發展史的重要一環。美術史家劉汝醴認為,“云岡的石刻是北族的精神加上犍陀羅藝術的式樣和漢民族文化傳統的融合表現,是綜合而成的一種潑辣有力的藝術創造”。佛教東傳過程中,各民族藝術和文化的融合伴隨著沿途貿易與交流,無論從歷時還是共時維度,云岡藝術形態都是佛教美術中國化樣式轉型重要的節點。北魏工匠“鑿石開山,因巖結構”所創造的云岡石窟禮佛場景“真容巨壯,世法所希,山堂水殿,煙寺相望”,作為特定歷史時期由國家主持建造的石窟寺,云岡紋飾記錄了佛教自印度及西域傳入中土后發展賡續的歷史軌跡,開啟了佛教藝術中國化發展的新階段,尤其是中期石窟雕刻出現的中國宮殿建筑式紋飾,豐富了中國雕刻藝術的表現手法,在此基礎上發展出的中國式佛像龕,對后世影響深遠,對于深化中國美術形態認知和梳理佛教中國化的歷史脈絡具有重要價值。

原文載于潘魯生民藝館公眾號