研究|譚曉寧:紋的秩序與人的秩序——貴州施洞苗族母花本紋樣造型文化研究

時間:2023-03-18 來源: 中國工藝美術學會 瀏覽量:

573 分享:

母花本又叫老母花,是用來儲存紋樣信息的載體,是施洞苗族婦女挑花織錦[2]時不可或缺的重要參照物。母花本一是為織造者提供紋樣“形”的信息,二是為織造者提供紋樣“織法”的信息。也就是說母花本同時具備了儲藏紋樣“形式”和指導如何“織造”的兩大功能。苗族婦女在挑花織錦時通過確定紋樣在布面上所占經組織線的數量,來指導織造時織機上顯花經線的數量進行織造。也就是說這是一個極為精細的復制過程,也只有通過施洞婦女嫻熟的技藝和特殊的讀圖方式才能掌握這門古老的工藝。簡言之,母花本就是用棉線將本地的傳統圖案挑繡于布面之上,用以作為服飾紋樣摹本并指導如何織造紋樣的繡片,是臺江施洞地區傳統織錦、刺繡紋樣的母樣本。施洞苗人能從母花本的紋樣上區分出族群和支系的歸屬,因此母花本亦是該地苗人辨別族群、區分支系的重要參照物。除此之外,因苗族是一個沒有文字的民族,苗族的歷史除了口傳記事的苗族古歌外,母花本上的紋樣也是記錄苗族歷史的重要依據。

施洞地區的母花本有彩色和素色之分。[3]彩色母花本布幅尺寸約為長20—40厘米,寬12—18厘米,素色母花本布幅尺寸約為長35—55厘米,寬30—35厘米[4]。彩色母花本多用于服飾衣領、衣襟處的裝飾性紋樣,因此花紋較小,每個紋樣單位約為長3—7厘米,寬0.3—1.5厘米,一張彩色母花本一般由20—60個小紋樣組成;素色母花本是施洞織錦圍腰的主題紋樣,因此紋樣面積較大,每個紋樣單位約為長15—25厘米,寬4—8厘米,主要以龍紋、鳥紋為大宗,一張素色母花本上約有3—9個紋樣組成。

圖1 施洞苗族素色母花本

圖2 施洞苗族彩色母花本

母花本上的所有紋樣皆以布面底部的經緯線為參照標準,用刺繡中數紗繡針法穿針引線,通過母女間的口傳身授將代代相傳的紋樣記錄在布面上。在制作過程中紋樣的形式和尺寸都是通過計算經緯線的跨度來確定下針的位置和針腳的大小,以此確保紋樣的準確性。彩色母花本紋樣構成簡潔,因而制作相對簡單,是初學者制作時常用的紋樣;素色母花本是婦女技術成熟后制作的復雜紋樣,因其圖案繁瑣,制作難度大。筆者在田野考察中得知一個村寨里往往只有一兩位年長的婦女會制做當地苗人心目中最“漂亮”[5]的母花本,這些母花本在村寨中作為范本被不斷的借用和模仿。

紋樣數量眾多,內容龐雜、空間安排繁滿是施洞母花本的主要構圖藝術特征。其中較為抽象的“幾何紋的復合構成”和“不完整圖形的構成”也加大了紋樣的辨析難度。加之施洞母花本不僅有儲存紋樣形式的功能,施洞婦女還會借母花本來指導織造時的挑花過程。由于挑花時是以紋樣所占的母花本上經組織線位置的數量為摹本織造,而經組織線的數量是以“根”為計算單位,所以織造時每一根經線都不能出錯,所以在這樣龐雜、繁滿的母花本上準確數出每一個紋樣所占的經線數量是一件非常困難的事情。施洞婦女因此將“路”引入母花本的構圖之中,借由“路”的秩序將繁雜的紋樣分組,再以組為單元將繁雜的紋樣分解成若干小單元,將其規制在一個個既定的位置上,這樣既便于分類,又減少了在織造時因繁雜無序而出現的數錯經線“根”數的錯誤。

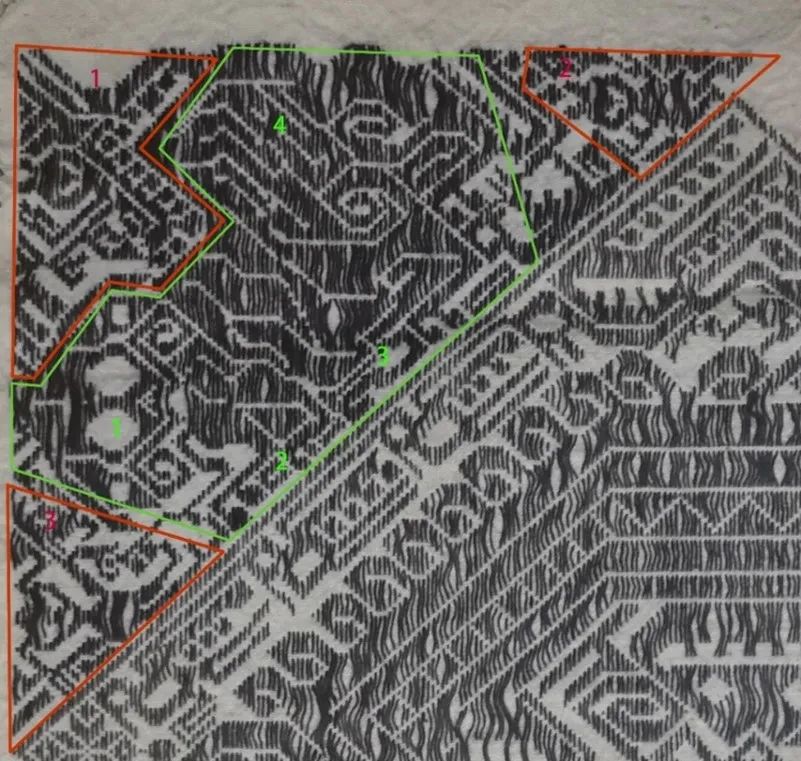

施洞苗族婦女將素色母花本上的線條稱之為 “路”。“路”[6]即是母花本中紋樣間的界線,是用來區隔、分類紋樣的線條。籍由這種“路”的指示,人們才能在繁縟復雜的紋樣中清晰的辨別出紋樣的大小、種類和名稱。在這種線條的制約和限制之下,苗族婦女把所需要的母花紋樣安排在既定的空間之內,有了這種“路”的制約,即使再繁縟復雜的紋樣也各得其位,秩序分明,在依樣織造織錦圍腰時才能達到準確無誤。施洞織錦圍腰中的紋樣構成骨架主要以菱形為中心呈放射狀向四周擴散,類似于一個大菱形環套一個小菱形的循環構圖模式。從整體上看施洞織錦圍腰構成的主要方式是以中央菱形區塊為中心,中央菱形上面為四條平行的“路”線組成,下面為三條互相平行的“路”線組成。每一條路線以中間的夾角為中心構成中軸對稱。借由“路”的劃分,圍腰上的紋樣被分隔成一組組獨立的單元填充在框架之內。因此,母花本中的紋樣也以這種菱形的幾何紋路為單位將各種紋樣填充其中,形成一組組題材、內容明確的裝飾紋樣母本庫。這些題材由動物、植物、器具、人物的形象構成,并且可以根據需要靈活組合成極為復雜的紋樣,還能按照“路”的走向把單元紋樣適合進織錦圍腰的各個部位和塊面之中,從而使整體造型彼此相關,融為一體。

母花本的紋樣組合不是一成不變的,當地婦女總是會在“路”的限制內尋求紋樣組合的最大自由度。當地婦女可根據自己的不同喜好對紋樣進行重組、置換,組成新的裝飾單元。同時,“路”也限制著紋樣組合的方式,紋樣各個部分的位置不是任意安置,主體紋樣龍紋總是放置在菱形的中心位置,其他裝飾性輔助紋樣,如鳥、蝴蝶、花則填充在上下菱形框的路線之間,這也由此建立起一種以龍紋為主其他附屬紋樣為輔的秩序。這種“路”紋不僅在母花本中起著空間上區分紋樣的作用,它還在織錦圍腰中起著區分紋樣色彩的作用。不僅便于織造者能夠準確織造,還便于受眾能夠清晰觀看,按照路紋的指引與分類讀懂紋樣的形式語言。“路”紋既在視覺體驗上起著形式美的作用,又在分類、區隔紋樣的需求下擔負著功能美的需要,“路”紋在方寸之布上建立起了紋樣之間既具形式美又符合功能需求的的秩序。

圖3 母花本中用于區分圖案的線條

格式塔派認為,人的心理意識活動都是先驗的“完形”,即“具有內在規律的完整的歷程”,是先于人的經驗而存在的,是人的經驗的先決條件[7]。施洞苗族母花本的鮮明特征就是母花紋樣組合的不完整性。施洞母花本的紋樣多是以中軸線為坐標分為上下對稱和左右對稱。在“一路”單元內的圖形中往往出現一邊是完整的形象,而另一邊是殘缺的形象。這樣的構圖方式恰恰體現了苗族婦女的智慧。即當地婦女在按照母花本的紋樣織造時,并不需要對母花本的各個部位進行完整分析然后再組合成整體的判斷,而是能夠直接對不完整的母花本紋樣做出整體的把握,對母花本的不完整紋樣進行心理上的重塑,在心理上形成一個完整的形象,這個形象不是現實中的實體形象,而是織造者意識活動中的形象。即“對一個不完整的形狀進行完結,而將其看作是一個完整簡潔的形”[8]。施洞母花本中不完整紋樣組合的構圖智慧主要體現在織造時的準確性和節約時間成本的控制上。如圖4、5所示,該紋樣組合是屬于左右對稱的一組整體紋樣,紋樣中間為八瓣花,左右兩邊分別是形式不同的兩條魚形紋樣。圖4中即是魚與八瓣花的完整組合形式,而圖5中八瓣花右側則留有一處空白,此處按圖形的左右對稱法則應該是與圖4完全一致的魚的形象。苗族婦女之所以省略該部分紋樣,是因為從其與之對稱的另一邊便可知道該缺失紋樣的完整形象,因此不必把同樣的紋樣重復制作一遍,這樣既節省了重復制作的時間成本,也降低了二次重復制作同一紋樣所可能出現的誤差和錯誤。因此當地婦女在依照母花本織錦時只需依照母花本中相互對稱的其中一半紋樣便可準確織造出與之相對的另一半紋樣,這樣不僅能保證紋樣的準確性還能保證母花本作為族群歸屬的精確辨識度。

圖4 母花本中完整紋樣組合

圖5 母花本中不完整紋樣組合

另外,母花本制作的時間成本相當高,其每一針,每一線都必須嚴格按照布面底部經緯線的跨度穿針走線,針腳的大小按占用紗線的根數為計量單位,不能有絲毫差錯,如果母花本上的紋樣數錯一針,那么織錦上的紋樣也會跟著出錯。因此,即便是小小的一個紋樣其時間成本也是非常高昂的。因此苗族婦女在“讀”不完整的母花本時,她們會根據以往經驗去把握不完整紋樣的整體性和抽象性,根據已有紋樣的形式自動填充出不完整紋樣的形式,以達到畫面的整體感和和諧性。也就是說技術嫻熟、經驗豐富的苗族婦女在織造不完整紋樣時大腦中會有一個事先存在的完整紋樣形式,她們在織造中會有一個根據不完整紋樣創造完整紋樣的過程,也就是從心理上對紋樣進行完整形的重塑,這也是一種有意識的具有內在規律的設計過程。這種技能的獲得需要長期的訓練和經驗的積累,以上這種運用不完整的紋樣組合進行織造完整紋樣組合的過程即是苗族婦女智慧的體現。

復合紋樣是施洞母花本中的基本構圖形式。施洞母花本上的紋樣不僅構圖巧妙,其紋樣中人與動物之間的組合方式、人與人之間不同角色的安置也體現出施洞苗人內在的思維模式和看待“我群”與“他群”之間的視角。施洞母花本主要由人物形象、獅子形象、龍、蝴蝶、魚、鳥、花、椅子等形象組成,構圖方式巧妙。其中花與鳥的組合,人與龍的組合,人與獅子的組合更是結構嚴謹、造型獨特。在手法上施洞素色母花本通過物象之間的雜糅、解構、重組、平移等手法將動物、植物、人造物、甚至大自然與社會中的一切事物重新組合成型,不拘泥于時空的限制,在二維平面內構成新的紋樣,往往這種新的紋樣會具有整體大于部分之和的力量,被賦予新的內容和意義。如四瓣花與飛鳥的組合構成蝴蝶紋樣,蜘蛛紋與四瓣花的局部花瓣組合構成鳥紋,鳥紋又與整體四瓣花再次組合構成蝴蝶紋。這種由幾何紋樣復合而成的紋樣整體上給人感覺精巧、細致、繁復而不顯凌亂,有著嚴整的秩序和邏輯語言。

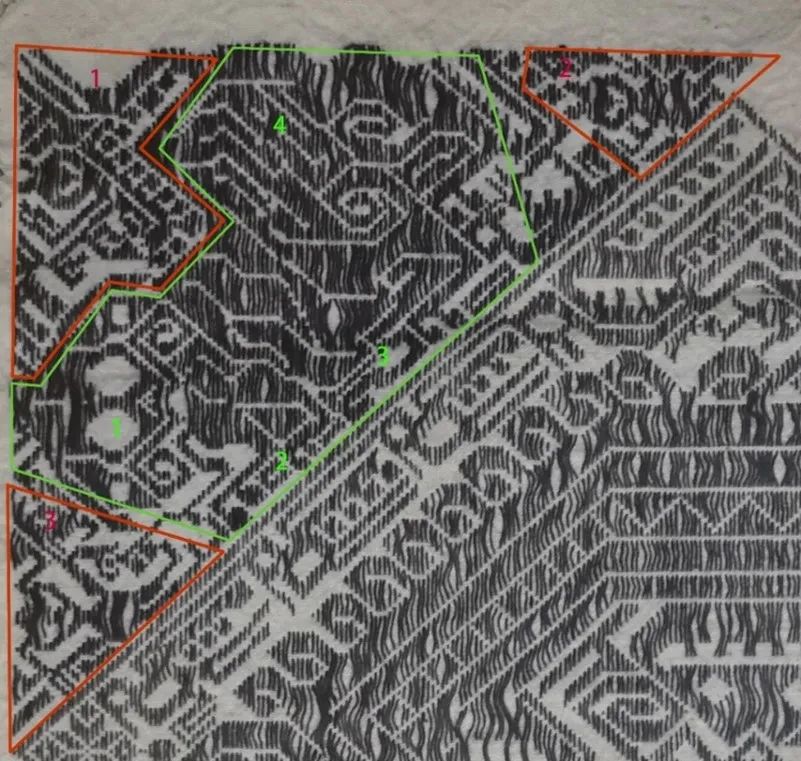

在施洞母花本中有一類以獅子與人物為主題的組合紋樣。從空間上看是四個動物、人物形象的組合,從時間上看則是“控制”與“被控制”身份之間的較量。以圖6[9]中的母花本為例,綠色線框內為獅子的形象,碩大的雙眼,四肢匍匐于地面,后半身高高翹起,給人以威猛、雄壯之感。紅色線框內為三個不同的人物造型。最上面1處為一個躺在椅子里的人物形象,該椅子正好處在獅子后背的中間位置,給人以“以獅子為坐騎”的尊貴感與敬畏感。畫面中人物形象的設計是“仰面側躺”,腿部悠閑的翹在獅子的頭部位置,突出了人物的優越感和閑適感;畫面的左側3處也就是獅子的頭部是另一個人物形象。人物張開雙臂,手中握繩,似乎在駕馭獅子使其服從人的招喚和行走方向。畫面的右下方2處是第三個人物形象,其位置在獅子尾部。人物雙手前擺,貌似在催促獅子前行,與左邊的人物形象形成呼應關系。畫面中威嚴、兇猛的獅子變身為人的坐騎,體現了苗人把自然力形象化后所表現出的勇敢和支配自然力的征服欲。畫面中三個人物的不同位置和不同姿態傳達出人物迥異的身份和社會關系,體現出了施洞人在鄰近支系中的優越地位。母花本中的紋樣傳達出施洞人對自我身份的認知和定位。

圖6 施洞母花本(獅子與人)

住在清水江邊的施洞人稱呼當地臨近地區的人為仆人、傭人[10]。原因是清水江邊的施洞地區因距離清水江近,曾是清水江的碼頭,籍由乾隆年間施洞開辟港口以及清水江的船運和木材貿易,帶動了施洞地區的發展,經濟條件優越于清水江流域的其他地區。因此施洞人經濟條件較好,有一定的財富積累,無論在物質上還是心理上都有一種天然的優越感,這種優越感也借以施洞婦女的雙手記錄在施洞苗族的母花本上。

“前人不擺古,后人忘了譜”,與漢族“以文載道”的文化承繼模式不一樣,苗族是一個沒有文字的民族。苗族記錄本民族的文化歷史有其獨到的方式:“以歌記事”和“以圖記事”。“前人不擺古”中的“古”指的就是苗族獨特的記事方式“古歌”,古歌中記錄了苗族同胞從兄妹合婚后生下的不健全的“起初的人”在經過重重磨難后,不健全的人最終變為健全的人的過程,而在施洞苗族母花本中也以圖的形式將這種兄妹合婚的歷史重現出來,具有重要的記史價值和歷史朔源的我群構建;“龍紋”、“傘”則是施洞苗族婦女“以圖記事”中比較有代表性的裝飾符號之一,其背后都有極為深刻的文化寓意。

在施洞母花本中有一種比較特殊的人物形象,當地人[11]解讀為苗族古歌中的“起初的人”。紋樣最大的特點是人物形象的不完整性,此人物有手無腳,只有上半身。這并非出于織造者的疏忽,也不是隅于空間的限制而有意省略了下半身。從圖7[12]中的構圖可以看出與之并列組合的鳥的形象非常完整,并未因空間的狹小而省略其身體的結構,鳥的整個身體通過轉折、變形、位移等方式安排在既定的位置上,其形象生動自然,嘴巴、爪子、尾巴無一缺失,完整生動,并沒有局限于空間的限制而省略任何一個細節部位。因此可以看出,除非此人物形象的不完整性是有意為之,否則心靈手巧的織女是不會放棄任何一個展示自己水平的細節的。也就是說此人物形象的不完整性就是這個紋樣的完整內容。

圖7 施洞母花本(綠色線框內為半身人物紋樣)

那么問題是:該人物形象是誰?為什么只有上半身?從苗族古歌[13]和當地老人的解讀中得出的答案是,這是姜央的后人,也就是姜央與妹妹生出的肉球變化成的第一批“最初的人”。在黔東南聚居區的苗族古歌《兄妹結婚》[14]中講述,洪水滔天之后,寨子上斷絕人煙,只剩下哥哥“相兩”和妹妹“相芒”二人,他們經歷了在面對如何“傳子孫,造后代”的問題上遇到的種種磨難和考驗。最后兄妹倆游方成雙后,生下了“橢圓崽”,其形象是“橢橢像冬瓜,圓圓像南瓜,是崽沒耳鼻,是兒無嘴巴,怎樣接宗祖?如何傳后代?”[15],后姜央用柱刀把橢圓崽砍成十二堆,剁成十二份撒在了“五嶺坡”,之后肉塊變成了人,但還不是健康完整的人,有的“有耳不能聽”,有的“有嘴不能說”。在苗族古歌中姜央兄妹求助于“千噶里”和“加噶對”,通過“去砍三萬竹,去割三萬草,積在丟望略,堆在咱望達,火燒竹子爆,娃崽就說話”[16]的辦法,使不完整的人變成真正的人。最終 “竹爆響聲嘚,娃仔應聲嘿,竹爆響聲噠,娃仔應聲哈,一響一聲應,娃仔說話了”[17]。通過這一系列儀式后橢圓崽們才成為真正意義上完整的人,才有了古歌中的“有腳能走路,有手能做活,有眼能看物,有嘴能說話”的娃崽。苗族古歌中“半身人“的形象反映出苗族人民對于直系血緣婚不良后果的一種原初認知,以及對近親繁衍所造成的的危害和警示,在沒有文字記錄的苗族社會,心靈手巧的苗族婦女擔當起了民族的“史官”,將苗民的歷史和重大事件忠實的記錄在布面之上。

施洞的苗語發音為“散響”[18],翻譯成漢語為“貿易集散地”的意思。施洞自古以來就是清水江的貿易碼頭,近水而居、因水得利、靠水致富是施洞苗人在經濟上優越于其他支系的重要原因之一。龍居江海,能興風喚雨,又加之施洞特有的風俗“龍舟節”的影響,因此施洞苗人愛龍、敬龍,龍紋也因此成為施洞母花本紋樣中的重要題材,龍紋不僅僅用作裝飾的目的,也是用來建構施洞苗人的身份并以此建立起一種“以富顯貴”的等級秩序的載體。

施洞苗人對于龍紋的使用有一套約定俗成的分類和界限。施洞所在的臺江縣一共有九個支系,其服飾風格分為九種類型,分別是:方你、方鳩、方翁、方南、方白、方秀、方黎、翁芒、后哨。[19]在九個支系的婦女頭飾中,只有施洞地區所在的方南型頭飾上插有龍頭形銀簪。筆者在參加2019年4月18日的臺江縣姊妹節時,采訪過當地的施洞苗族婦女,她們自認為是苗族中的貴族,認為龍頭銀簪是施洞苗族婦女的專有飾物,其他人是不能戴的,問她們為什么只有施洞婦女能戴龍頭銀簪,她們的回答是:“外人戴上之后承受不了,會生病”。由此可以看出在施洞苗人樸素的世界觀中,她們將龍頭銀簪作為一條涇渭分明的界線將“我群”于“他群”隔離出來。以“外人戴了承受不了,會生病”當作破壞這種分類秩序的懲戒手段,這雖然是一種被暗示的心理上的懲戒,但當地人對于這種不成文的懲戒深以為然,都會自覺遵守“我群”與“他群”之間的秩序,從而使龍頭銀簪成了當地人支系間不能逾越的界限。因此,當地苗族婦女毫不掩飾她們對佩戴龍頭銀簪的優越感和自豪感,心安理得的享受著由“苗族貴族”這一頭銜所帶來的滿足感和榮譽感。

圖8 施洞龍頭型銀簪

施洞苗人這一“貴族身份”與該地的水上貿易密切相關。清水江中游的施洞地區自清代乾隆以來就是重要港口。“清雍正八年 (1730)疏浚清水江,乾隆三年(1738)開辟施洞市場,施洞由此成為清水江中游轉運貨物的碼頭。”[20]“清代、民國時期施洞曾是臺江最大的貿易集散地,開初市場設在施洞壩場。工業品、食鹽、手工陶瓷、農用物資、絲綢等由湖南洪江航運到此,再轉運縣境各地。后遷至碼頭,每逢集日,大小木船數百只。”[21]施洞人因此深諳水性,集結成幫,當時名震一時的清江幫即是由此而來。因此施洞苗人籍此地理優勢,開始積累原始資本,得以較快致富。施洞苗人自稱是苗族中的貴族[22],不僅將龍紋織繡在母花本、圍腰、刺繡上,還將龍紋鍛造在施洞婦女的頭飾銀簪上,這種裝飾動機皆體現出施洞苗人因富而貴的優越地位。從對施洞經濟貿易的梳理可以看出,這種優越的地位以及對“貴族”的自稱,皆是來源于施洞地區經濟上的優勢及對財富的占有。因此,可以說施洞銀簪上的裝飾符號“龍紋”是彰顯施洞人身份以及用來區分其他支系的視覺符號。進而,龍紋也由此建立起施洞苗人心目中“我群”與“他群”之間的秩序。

傘是施洞織繡紋樣中頻繁出現的裝飾題材之一,在施洞婦女一生的重要節點如婚嫁、走親、姊妹節、龍舟節等重大儀式活動中,傘都是施洞婦女隨身攜帶,不離左右的標志性物件,因此“傘”作為施洞苗族織繡的標志性符號也是規范其族群歸屬秩序的重要符號。“務冒席”[23]是施洞母花本中的一個重要人物形象,她是苗民心目中的女英雄。施洞母花本中務冒席被塑造成為一個手持雨傘,背馱娃崽,身穿九斤半裙子的女性形象。相傳務冒席是施洞鎮舊州村人,還有一種說法認為務冒席是施秉縣雙井鎮龍塘村人[24]。此人武藝高超,身手不凡,能撒豆成兵,手中的傘撐開后不但能抵御敵人的千軍萬馬,還有隱身防敵的作用。她在抗擊清軍的起義中英勇殺敵,以一擋萬。

苗歌中對務冒細的描述為“苗族英雄務冒席,一箭射死九個敵……”據傳她手中的神傘,子彈打不通,刀劍砍不動。[25]圖9中務冒席手持雨傘,這是施洞苗族女性較為典型的女性配飾[26],傘被象征為女性的保護工具。在當地婚嫁、姊妹節等重大儀式中傘是必備之物,成為施洞女性的獨特飾物。在臺江施洞苗族的婚嫁中,雨傘是必不可少的一個物件,貫穿在婚嫁的始終,女方出嫁時,除了事先備好的衣物、嫁衣、鞋子外,雨傘更是非帶不可。當新娘辭別父母時,母親含淚把傘送給即將出門的女兒。在男方迎親時,接親的主要儀式是接傘。一種說法認為傘是古代母權制的遺風,象征古代的巢居。[27]在施洞苗人的婚嫁之中,新娘在進男方家門時,要嚴格遵循一系列的接傘儀式。新娘在進家門的第二天,男方父母要委托善于辭令的男人帶一活鴨懸掛于傘稍上去女方家認親。

圖9 施洞母花本(女英雄務么席)

除上述新娘帶傘的含義以外,在施洞傘還代表舅權,象征姑媽的女兒嫁回舅家這一“還娘頭”的習俗,反映出母系社會后期交換開親的遺跡。[28]還有一種說法是苗族的始祖姜央在娶妹妹為妻時,因是近親結婚怕遭雷劈,因此躲進芭蕉樹林,在芭蕉葉底下躲過一劫。施洞婚嫁儀式中的傘因此也是芭蕉葉的象征。傘庇吉祥的寓意,施洞女性深以為然,因此傘作為施洞苗族女性的專有物件成為庇護施洞女性的載體。

苗族民間敘事詩《阿蓉和略剛》中記載“有樹才開花,有藤才有瓜,姑娘扛媽媽的傘,女兒要嫁回舅家……女兒扛媽媽的傘,姑娘要嫁回舅家,阿蓉出嫁了,阿蓉好心傷。” [29]傘在施洞苗族社會中作為一種與女性密不可分的符號被逐漸固定下來。苗族社會在經歷了母權—舅權—父權這一系列的社會制度的演變之后,必然會遺留下前述社會制度的遺風和風俗習慣。傘作為母權制的殘余,在舅權制度占主導地位的時期,正如《阿蓉和略剛》中所述,曾作為苗族女性的貼身物品來被迫迎合“回娘頭”這一舅權制下的血緣婚姻。直至后來舅權意識逐漸衰弱,苗族社會正式進入父權階段以后。傘始終作為一種獨特的女性符號被保留在女性出嫁的完整過程中。

傘的符號化象征著女性在苗族歷史上女性最受崇敬的時代—母權制時期的遺風。也是其對遠古母系氏族共同的女性始祖的追憶。因此施洞婦女在刻畫女英雄務冒席的作戰兵器時,有意識的將男性化的武器“刀”、“槍”、“劍戟”轉換成庇護女性幸福吉祥的傘,傘籍此成為施洞女性的專有護符,也由此建立起區分“我群”與“他群”之間的秩序。

母花本作為施洞苗人的一種集體記憶圖式,作為一種區分族群邊界與規范族群秩序的符號,透過施洞婦女的雙手把該地區的人、事、物轉化成裝飾紋樣后統一安排在二維平面之內,經過世代傳承逐漸建立起秩序井然的紋樣母體系統。并借由紋樣母體系統的象征意義暗示出施洞苗人為本族群的身份認知所建立起來的分界和秩序。可以認為施洞苗人以“紋”為據,建立起我群與他群之間的界限。也借由母花本的紋樣系統表現出施洞苗人所認知的我群世界、以及對自我身份的建構和對該民族歷史的符號化記錄。

2022首屆物質文化與設計研究青年學者優秀論文評議,第三組 工藝美術和設計理論 二等獎。作者簡介:譚曉寧,清華大學