學術交流

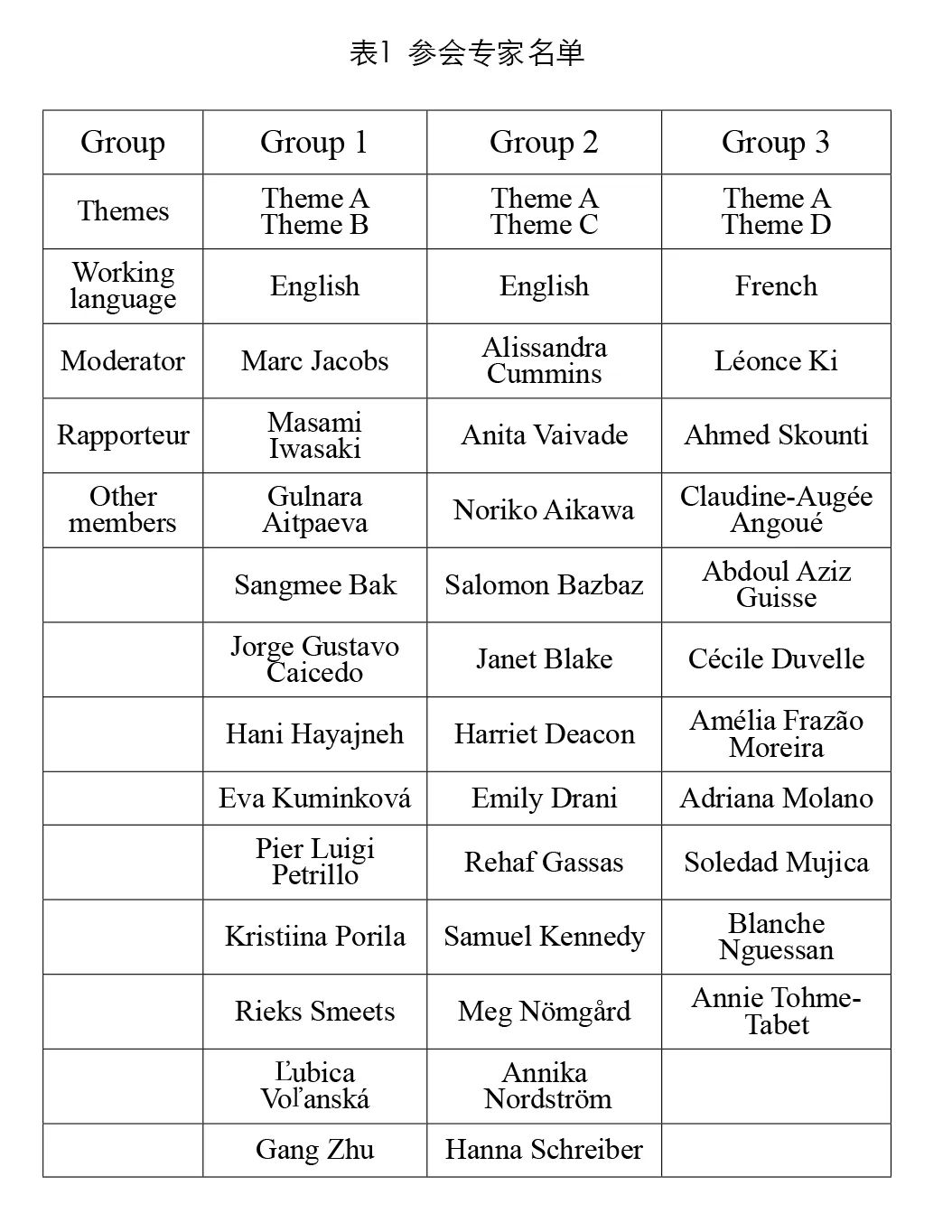

研究 | 敏承華 朱剛:聯合國教科文組織非物質文化遺產保護趨勢研究(下)

作者簡介:

敏承華,南京理工大學馬克思主義學院博士研究生,主要研究方向為非物質文化遺產、民族學、馬克思主義理論等。

朱 剛,中國社會科學院民族文學研究所副研究員,主要研究方向為民族文學、民俗學、口頭傳統、非物質文化遺產等。

來源:中國非物質文化遺產公眾號

(上述文字和圖片來源于網絡,作者對該文字或圖片權屬若有爭議,請聯系我會)