研究 | 譚曉寧 徐東升:施洞苗族母花紋樣的生成與轉化研究(二)

時間:2024-01-15 來源: 中國工藝美術學會 瀏覽量:

109 分享:

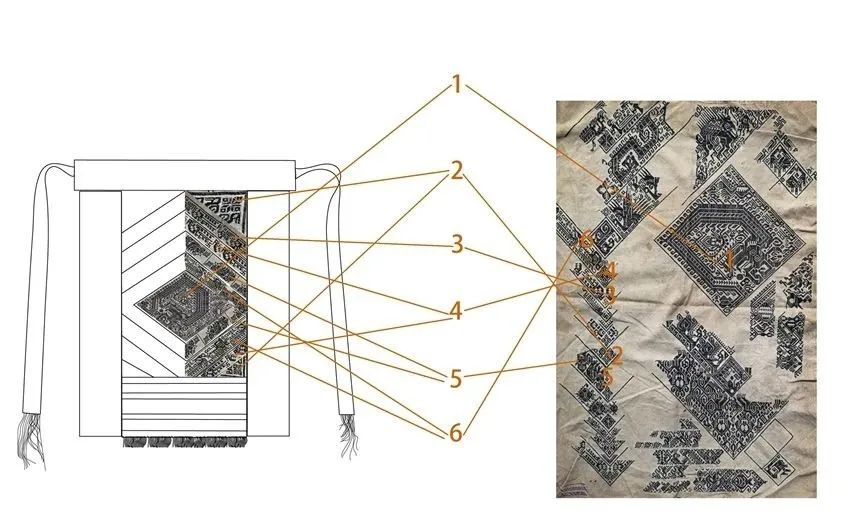

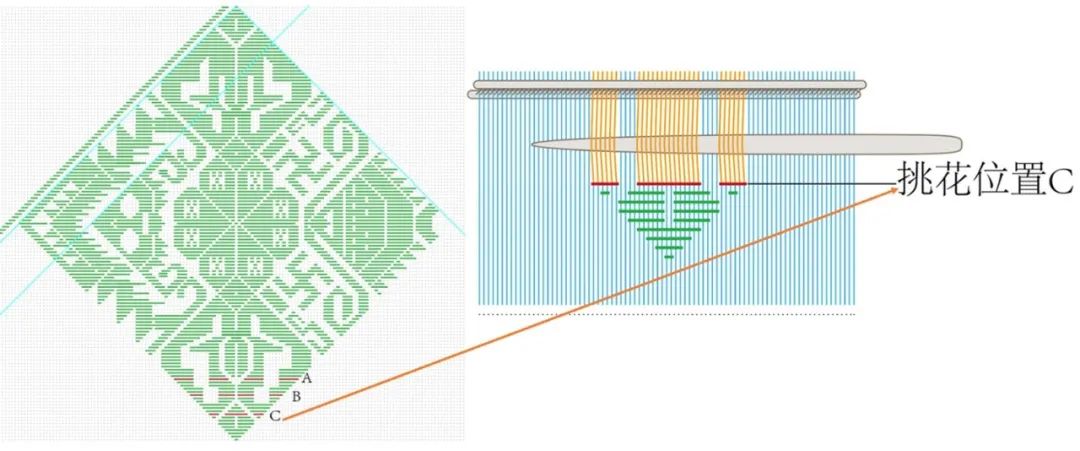

施洞苗族母花紋樣的轉化主要是指,利用挑經數紗的方法將刺繡紋樣轉化為織錦紋樣。具體而言,就是將有限數量的刺繡母花紋樣通過打散、組合、重構等方法轉化為可以無限重組的織錦紋樣。在這種轉化語境下,母花繡片作為織造時的“紋樣庫”,母花紋樣則作為紋樣庫中的“預制零件”為苗族女性提供庫存之需,進而將其轉化為新的織錦紋樣。對于施洞苗族母花紋樣而言,將以刺繡形式存在的母花紋樣轉化為以織錦形式存在的服飾紋樣,這不僅是技術層面上的閉環,亦是施洞苗族女性修習技藝全流程的完結。施洞苗族母花紋樣兼具形式上的穩定性和組合上的靈活性之特征。如何在轉化中既能保持母花的穩定性又能達到母花在形式上的多樣性和豐富性?這看似一個矛盾,實際上,心靈手巧的苗家女性通過“轉移”“組合”“打散”“重構”的設計手法,將“有限”的母花紋樣轉化成“無限”的視覺文本。也就是說,在母花的使用過程中,每一個母花紋樣都作為“視覺語素”來使用,構成整個母花紋樣系統中最小的、不可再分的視覺圖形單位,它既可以作為獨立運用的視覺單位,又是構成龐大視覺語匯系統的素材。這些元素在轉化過程中獨立存在,不斷復制。它們的數量是有限的,但通過不同的排列組合,可以達到視覺符號的不斷擴容,從而達到從有限到無限的量變累積。如此一來,在轉化后的視覺形式中既能保持其“母”的本源性,又實現了紋樣的多樣化和豐富性。(圖10)

施洞苗族母花繡片與織錦圍腰上紋樣的對應示例

施洞苗族“母花紋樣”從“有限”到“無限”的轉化是施洞苗族織錦紋樣繁縟奪目、神秘多姿的重要原因之一。“母花紋樣”作為一種被復制、臨摹的“母題”“標本”,是因其具有“原型”“標準化”的特征。從“母花紋樣”到織錦紋樣的織造過程就是“標準化”零件以不同的組合方式迅速“組裝”的過程。母花紋樣上作為視覺語素存在的紋樣個體在形式上是固定不變的,但位置卻可以自由變化。“母花紋樣”上的每一個紋樣都如同“拼圖”的一個單元,在織造時會按照施洞苗族的神話傳說、圖騰崇拜、歷史故事、生活情境等選擇不同的“紋樣”進行組合,這種組裝的過程與“拼圖”一致。以人紋為例,人紋除了與龍紋搭配,還可以與蝴蝶、鳥、花等各種紋樣組合。換言之母花繡片上的紋樣就是一個“模件庫”,施洞苗家女性根據織造的需要不斷從這種“標準化”的模件庫中提取庫存進行自由組裝。出于裝飾的需求,施洞苗家女性就是利用這種數量有限的裝飾母題——“母花紋樣”進行無窮無盡的組合排列,根據敘事情節的需要,將不同的紋樣“模件”進行位置的挪移和置換。

這種通過“模件化”系統對紋樣進行序列整合、位移的手法,不僅是一種構圖技巧,也在最大程度上保持了紋樣母題的穩定性和其自身攜帶的內涵。同樣如雷德侯所言,“如果認為每一裝飾母題和具體形象都有特定的圖像志意義,并且假定饕餮紋的每一變體都充滿象征色彩,則同樣有失偏頗”[11]。不可否認,施洞苗族織錦紋樣自身攜帶著豐富的內涵、象征寓意以及遠古的歷史性敘事情節,但是“模件的組合有一定的隨意性”[12],在施洞苗族織錦紋樣中,除了有蝶母圖騰、苗族古歌中的敘事情節外,也有部分紋樣的組合只是出于織造者的個人喜好和追求形式上的豐富性。如人紋與花朵的組合、蝴蝶與花朵的組合,這類組合更像是出于形式美的需求而自然拼湊的紋樣形式,并沒有指向明確的深刻寓意。

母花紋樣的這種“模件化”組合排列形式,首先確定該族群支系的紋樣母題,然后通過拼合、嫁接這些紋樣個體,從而創造出源源不斷的苗族織錦裝飾藝術。也就是說,對于織錦紋樣而言,母花上的紋樣就是預制的標準化組裝“模件”,通過不同方式組裝以后,這種有限的常備“模件”就會創造出變化無窮的單元組合。毫無疑問,裝飾的需求是施洞苗家母花創造的目的之一,以“母花”為載體的織錦紋樣是施洞苗家盛裝上衣和織錦圍腰上的裝飾主紋,這些紋樣無論是以單體形式出現,還是組合形式出現,都能適合進織錦幅面上的“路紋”之內,這與雷德侯論述的“文字體系中對模件的定義”一致,即“它們是可以置換的構件,能夠組合為裝飾單元”[13]。就其理論邏輯而言,施洞苗族就是在這種模件化的生產體系下,將有限的母花紋樣轉化為數量上可無限擴容的織錦紋樣。

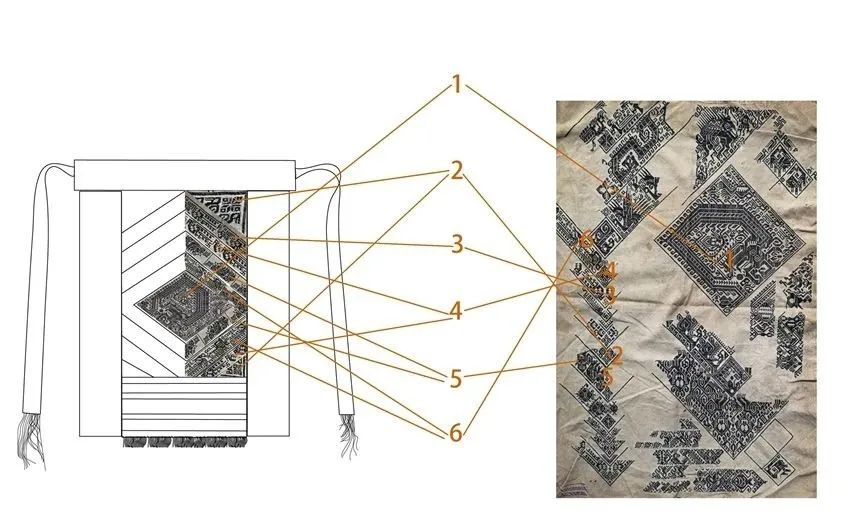

在施洞苗族,母花紋樣、織錦紋樣、織錦圍腰共同構成了從“繡”到“織”技術轉化的要素集合。織錦圍腰幅面上的構圖格式影響著織錦紋樣的呈現布局,同樣,織錦紋樣的呈現布局與母花紋樣的構圖格式也形成互動關系。

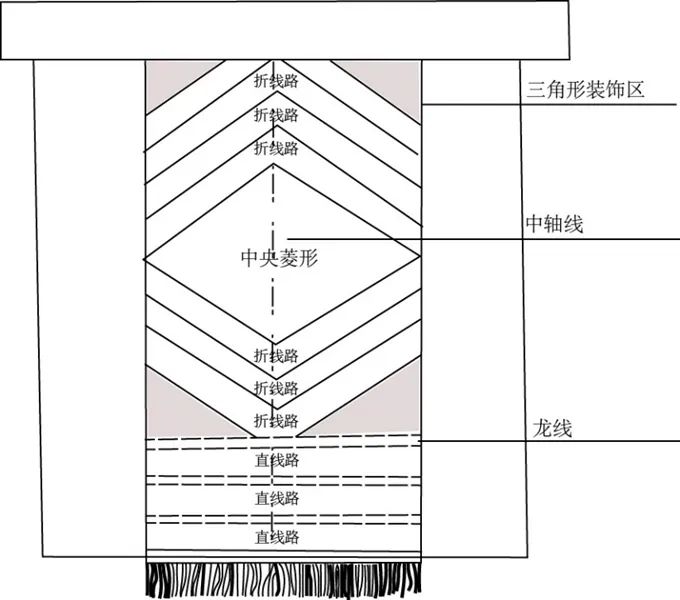

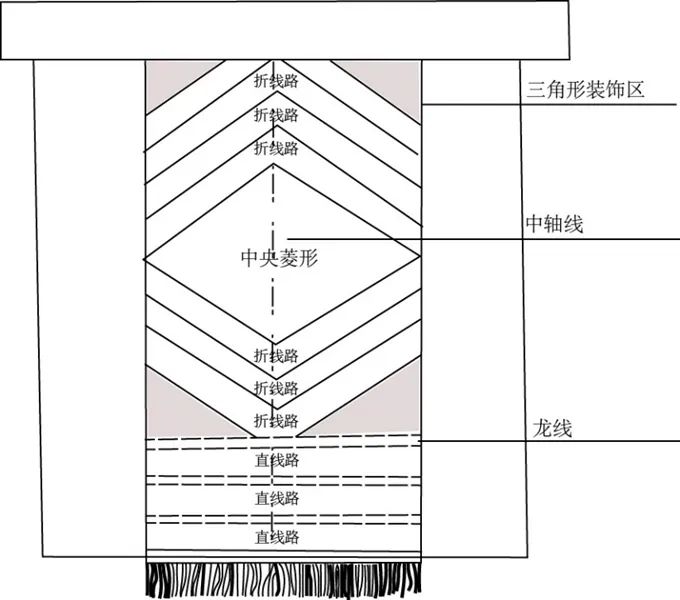

無論是從紋樣的結構形式上,還是布局呈現上都具有高度的適配性。以圖11 為例,在施洞苗族,所有素色母花繡片上的紋樣并不是按照橫平豎直的方式進行排列,而是按照一定的傾斜角度來布局紋樣,采用這種傾斜的編排方式是為了在后期織造過程中適配織錦幅面上的紋樣布局。施洞苗族織錦圍腰是以位于幅面中軸線上的中央菱形為構圖視覺中心,在布局上以中央菱形為參照物,向上下兩個方向輻射出多層互相平行的折線,每一層折線的折角均位于中央菱形的中軸線上,形成一種左右對稱、上下平行套疊的秩序感。兩條折現之間的傾斜空間,施洞苗家稱之為“路”。(圖12)

施洞苗族母花的紋樣布局

整個織錦幅面上的紋樣就分布在中央菱形及其“路”內。其中菱形內的紋樣是面積最大、主題最突出的紋樣,是織錦圍腰紋飾的點睛之處,也是整個織錦圍腰的視覺中心。這種觀看方式勢必也會對織造技藝產生要求,在織造過程中首先要確保織錦幅面中間紋樣的完整性,至于邊緣紋樣是否完整則按照織物幅寬尺寸來靈活取舍,針對如何在織造過程中保證中間紋樣的完整性,施洞苗族女性創造出了有別于其他地區的獨特織造方式。(圖13)

其中確定第一針的位置是其有別于常規織法的最大特色,第一針的位置不同于其他地區從織物的兩端開始,而是從織物最中間的位置開始,即從織錦圍腰處于中軸線上的中心點開始織造,這種織造方式能夠保證織錦幅面上中間紋樣的優先織造權,繼而能夠保證中間紋樣的完整呈現。

施洞苗族另一個獨特的織造環節叫作“鋪路”。所謂鋪路就是使用一根被彎曲成V 形的絲線作為參照物,將V 形線的頂點安放在第一針的中心點上,再按照母花紋樣的傾斜度不斷調整V 形線兩條邊的傾斜度,以使織錦紋樣的傾斜度與母花紋樣的傾斜度一致。接下來,會根據母花繡片選擇每一“路”內所需要的紋樣,反復篩選。這個過程會持續很長時間,一旦決定下來,整件圍腰的紋樣走向、傾斜角度、紋樣大小都不能隨意改變。這個過程在織造環節中起著承上啟下的作用,非常重要。鋪路環節確定之后,施洞苗族女性就開始從中間第一針向兩邊織,待第一緯完成之后,從第二緯開始便恢復到常規的織法,即按照從左往右或從右往左的順序織造。施洞苗家女性在織造時既不需要漢族復雜的花樓設備,也不需要少數民族的竹籠提花,而是僅憑這一方小小的母花繡片就能織出繁縟、瑰麗的神秘紋樣。(圖14)

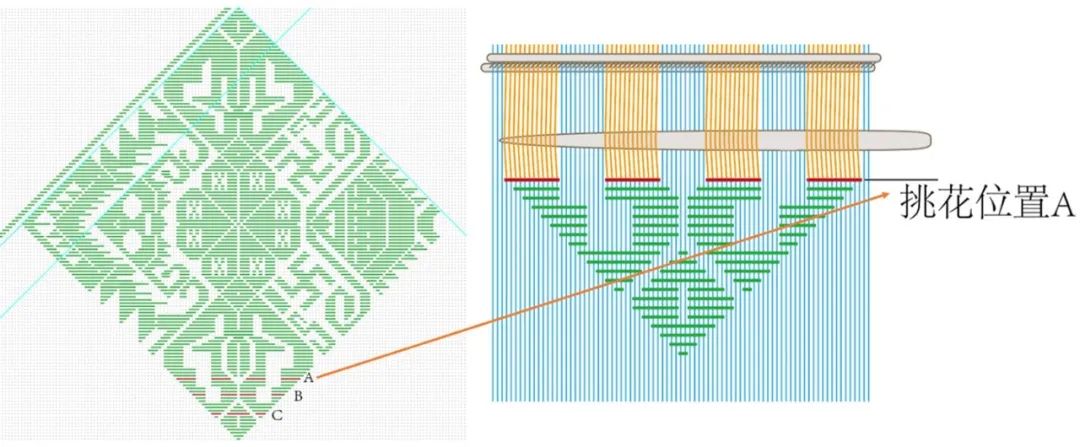

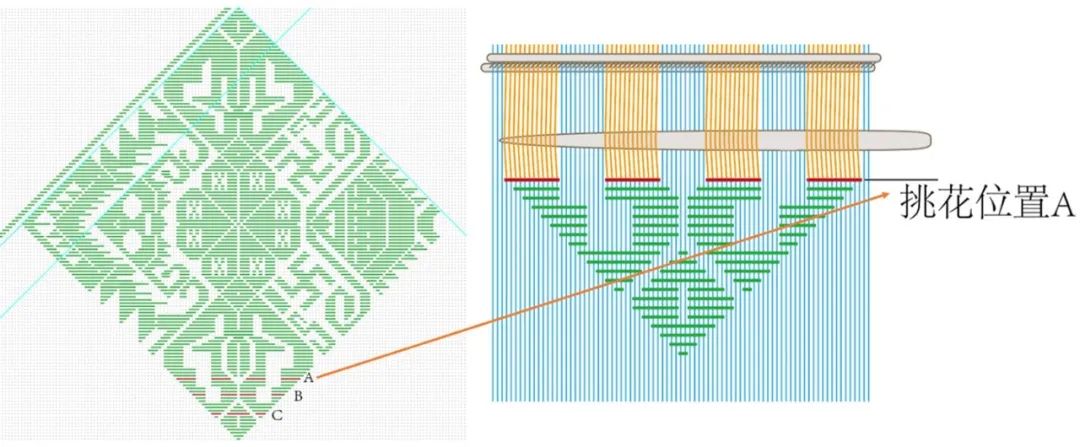

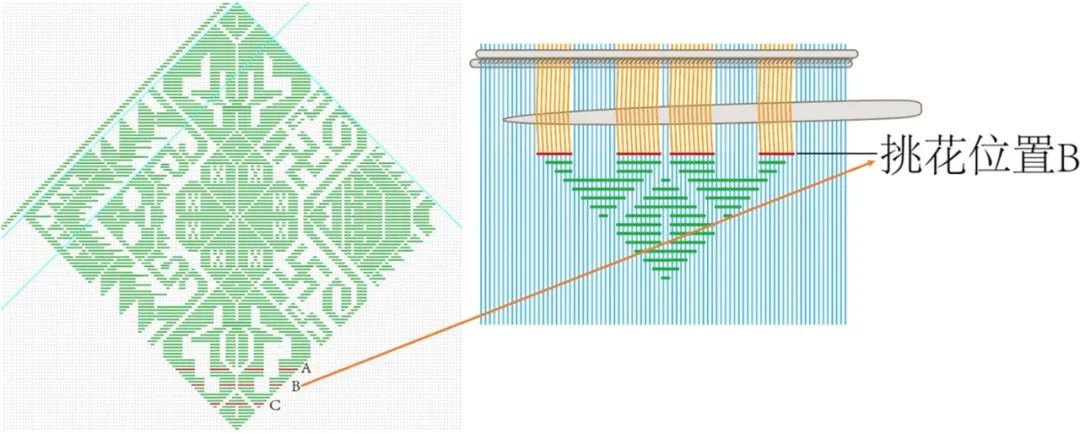

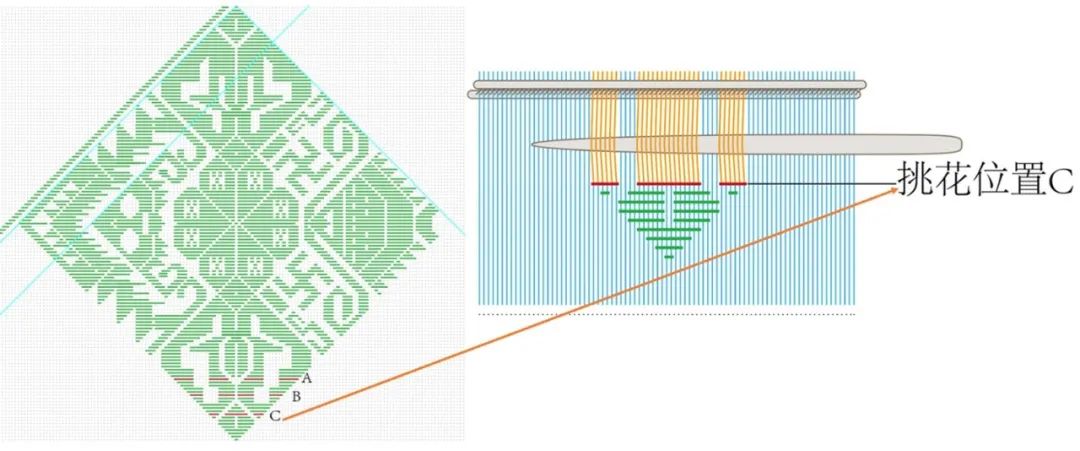

織機上的花本信息(左圖為大花樓織機的線制花本, 右圖為竹籠機的線制花本)施洞苗家織錦技藝的核心是“數”,從第一緯投梭到最后收尾無不與“數”息息相關。如圖15、16 所示,在織造過程中“數”的對象有兩個,一個是“數”母花繡片上紋樣所占底組織經線的數量,另一個是“數”平鋪于織機上的經線數量,按照計算出來的經線根數進行投梭打緯。這個“數”的過程就是把母花繡片上的圖案復制到織錦幅面上的過程。

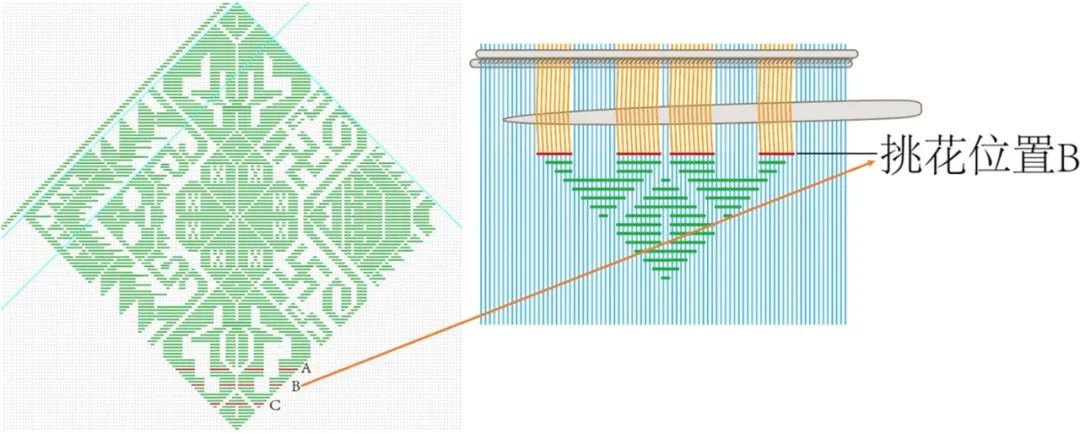

施洞苗族挑經數紗示意圖(用竹針將母花繡片上A 組經線依次挑到竹針上)

施洞苗族挑經數紗示意圖(用竹針將母花繡片上B、C 組經線依次挑到竹針上,不起花的經線則壓在竹針反面)苗家女性在織造時將母花繡片放在織機旁邊,按照母花繡片上紋樣輪廓線占經組織線的數量進行織緯。織造時從右往左依次數紗投緯,在數紗過程中要嚴格按照母花繡片上紋樣的跨經數量為準,母花繡片上紋樣部位所占幾根經線,織造時起花緯線也要跨相同數量的經線。只有母花繡片上紋樣的跨經數量與織錦上紋樣的跨經數量完全一致時,紋樣才能被準確無誤地復制到織錦幅面上來。假若過程中出現“數紗”有誤的現象,則相鄰部位的紋樣也會受其影響。織錦配色就是在挑經數紗的基礎上,將織錦幅面上需要配色的經線一組一組數出來,再用結成線圈的絲線綁縛于所需的經線位置處,最終使配色絲線固定在織錦幅面上,以達到正面織反面看的效果,如圖17 所示。總體而言,施洞苗家織錦的過程,就是在母花繡片的指導下數紗投緯的過程。在這個過程中沒有像漢族花樓機或少數民族竹籠機那樣預先編好花本,這種直接由二維紋樣轉換為花紋信息的過程是在人工“數”的過程中完成的。數紗的過程耗工巨大,每織一緯都要重復數紗,是一個手、眼、心、腦高度協同配合的過程。這種費時耗工的織作技藝之所以傳承至今,與施洞苗家女性是分不開的。當熟練掌握這一技藝之后,施洞苗家女性對“數”有了驚人的準確掌握和強大的估算能力。

客觀而言,母花繡片作為紋樣的模本與技藝指導的載體有其長處,也有不可回避的短板。相較于花樓織機和竹籠機來說,其長處是信息存儲方式從立體(線制花本)轉為平面(母花繡片),從大空間轉向小空間,從攜帶、存儲的單一性轉為攜帶、存儲的靈活性。具體而言,一方面,母花繡片改變了織造時紋樣信息存儲的方式,紋樣信息從儲存在笨重龐大的花樓上、竹籠上改為存儲在小小的一張方寸之布上,既節省了存儲時所需的空間,又便于儲藏。另一方面,以繡片作為織造信息存儲的載體改變了以往“固定不變”的存儲空間。母花繡片體積小,便于攜帶,因此這種織造信息存儲的載體可以在人與人之間、家庭與家庭之間,甚至在村寨與村寨之間自由流動、傳閱,加速了母花紋樣在支系間的傳播和流通。

母花紋樣也憑借這種公共性、動態性塑造了其在族群中的穩定性和共識性。同時由于母花紋樣是凝固在布面上的織造信息,因此不論是對于紋樣還是織造信息而言,都是固定不變的,那么這種穩定性也促進了施洞苗家族群紋樣的傳承,為彰顯支系的凝聚力和向心力奠定了基礎,也進一步加強和完善了族群內部的身份構建。母花繡片作為織造信息存儲載體的不足在于,這種看似簡單的存儲方式實則加大了織造過程中的時間成本,由于沒有將織造信息進行預先轉化,在每一梭投緯的過程中都會人工持續數紗,整個數紗過程反復而冗長,極其考驗人的耐力和專注力。漢族云錦通過提拉花本耳子線進行織造,少數民族則是通過解拽竹籠花本線進行織造,這種預先結花本的方式在織造過程中無須再關注紋樣的跨經問題,省去了數紗的環節。母花繡片存儲織造信息無法達到這種一勞永逸的效果,只能在織造過程中一緯一緯數紗,憑借的是時間的累積和技藝熟練后的靈活性。(圖19)

施洞苗族織錦母花紋樣與織錦紋樣對照示意圖

結語

長久以來,織繡技藝作為施洞苗族女性的立命之本,在個體的主觀實踐性與族群的客觀評判性相互滲透的影響下,不斷塑造著苗族女性的個體行為,已然成為一種創造性的、穩定性的“慣習”行為方式。在此基礎上,母花紋樣作為施洞苗族紋飾符號的母題,其生成過程具有典型的公共性和流動性特征。母花紋樣的生成同步于施洞苗族女性的成長經歷,亦是族群內部從女性個體實踐轉向群體評估的動態演進過程。母花繡片作為“儲形”和“釋技”的載體,承擔著織造過程中對于“形的呈現”與“技的引導”的雙重功能。在織造中,母花繡片作為紋樣生產的母題系統,將“母花繡片”中的紋樣通過整合、位移、重組的方式,實現從“有限”到“無限”的轉變。從技藝層面上看,這亦是母花繡片作為“模件化”系統的生產路徑。因此,作為族群文化母題的母花繡片,具有清晰的結構模式、“敘事動力”[14] 和意向構成,不僅具有相對完備的技藝引導,還攜帶著族群文化生成的原始脈絡,成為一個充分本土化的符號概念,具有強大的闡釋力和傳播力。

作者:譚曉寧,山東工藝美術學院;徐東升,鹽城工學院設計藝術學院

責任編輯:張書鵬

文章來源:裝飾雜志

(上述文字和圖片來源于網絡,作者對該文字或圖片權屬若有爭議,請聯系我會)