研究 | 譚曉寧 徐東升:施洞苗族母花紋樣的生成與轉化研究(一)

時間:2024-01-14 來源: 中國工藝美術學會 瀏覽量:

55 分享:

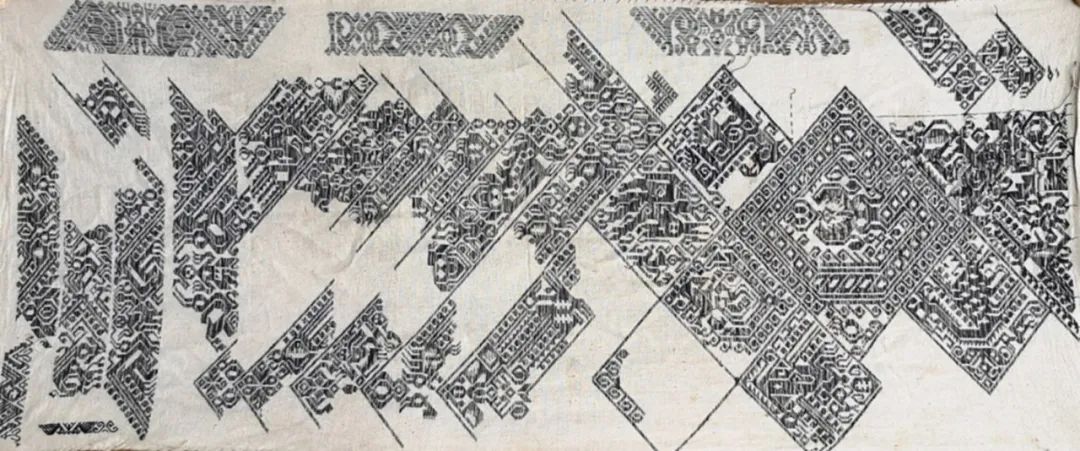

母花紋樣作為施洞苗族紋飾符號的母題,其生成過程具有典型的公共性和流動性特征。母花紋樣的生成同步于施洞苗族女性的成長經歷,亦是族群內部從女性個體實踐轉向群體評估的動態演進過程。母花紋樣具有固定、準確且意旨鮮明的指向性和引導性,在轉化過程中母花紋樣作為模件體系中的單元,通過形式上的重構和技藝上的轉化將有限的母花轉化為無限的織錦紋樣,并在此基礎上強調族群的普同價值,以增強族群的凝聚力。文章基于施洞苗族女性技藝的“慣習”邏輯,分析技藝成為族群建構中“內核穩定”的深層要素,這種集體無意識深刻地影響著施洞苗族獨有的族群性與族群認同建構。“母花紋樣”是貴州省黔東南州施洞苗族地區織錦紋樣的母本。從其存在形式上看,母花紋樣指的是一種古樸稚拙的方形繡片,當地人們稱之為“母花繡片”“母花”“老母花”或“母花本”,長久以來作為織錦紋樣的模本存世。[1] 母花紋樣是深入闡釋施洞苗族織錦紋樣的重要組成部分,也是認知施洞苗族社會歷史文化的典型素材,是施洞苗族服飾圖像符號的母題。對于施洞苗族的母花紋樣而言,它具有較為特殊的存在方式,用一句話概括就是“成于刺繡、用于紡織、傳于代際”,意即母花紋樣的生成和應用,無論是從形式上還是技藝上都是一個動態的變化過程,這種帶有流動性和轉化性的技藝特征是反映該族群極具地方特色的技術現象和文化現象。(圖1)

施洞苗族母花紋樣(左側為彩色母花,右側為素色母花)

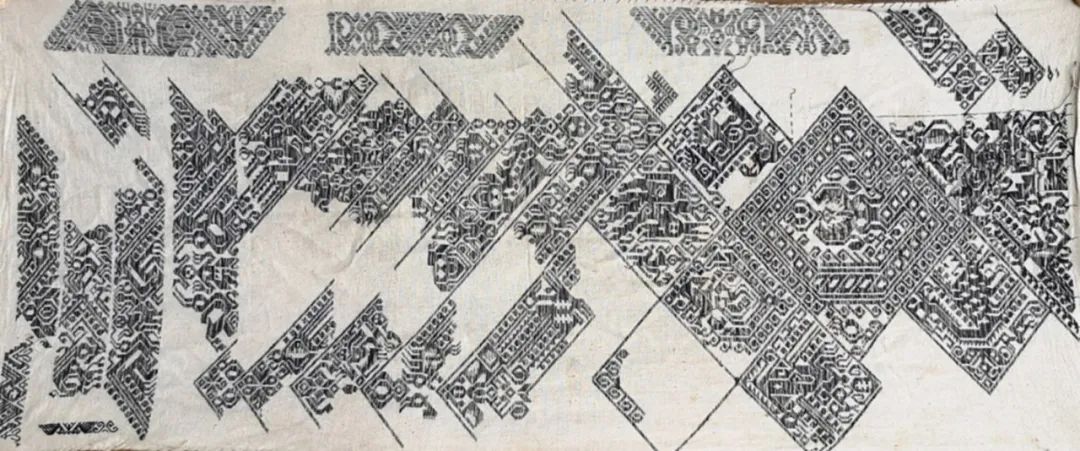

左側為黔東南州臺江縣革一母花紋樣,右側為云南省呈貢地區模子花紋樣

對于貴州苗族而言,施洞母花紋樣并不是孤立存在的,在黔東南舟溪地區、革一地區、劍河地區都有母花紋樣存在。同樣在云南省呈貢地區也有刺繡形式存在在“模子花”紋樣,該地的高家莊、馬金鋪村、小莒村、規化村都有保存完好的母花紋樣。(圖2)

值得關注的是,在上述提到的母花紋樣中,雖然母花紋樣的制作技藝相似——都是以刺繡的方式呈現紋樣內容,但其功能、目的卻不盡相同。通過田野調研發現,除施洞苗族以外,上述母花紋樣的功能皆是用于“儲存”“記錄”紋樣的形式,屬于靜態的儲存方式;與之相異的是,施洞苗族的母花紋樣除具備儲存紋樣形式的功能之外,還兼具釋放“織造”技藝的功能,這種技藝上的動態轉化致使施洞苗族的母花紋樣從內容上完成了從刺繡紋樣到織錦紋樣的轉化,在數量上則達到了從有限到無限的生成過程。造成這種差異性的原因,一是源于不同地域的文化個性,主要體現在紋樣表達的敘事風格和敘事內容的不同。二是源于紋樣造型、布局方式的不同。三是源于紋樣最終呈現形式及載體的不同。這些差異性是微觀施洞苗族母花紋樣的生成與轉化研究的、隱性的,以地域內約定俗成的方式進行,因此這也是一個容易被忽略的特殊存在。鑒于此,文章以母花紋樣的創作主體施洞苗族女性為切入點,以母花紋樣的生成與轉化為主要探索內容,兼顧上述觀點進行分析。

施洞苗家女性自出生以來就與“織”的命運聯系在一起,“生而為織”的一生在傳統“重梭促織”的社會里尤為突出和明顯。以施洞苗族為例,在上世紀70 年代以前出生的苗家女孩經常以苗語“敢艾”[2] 來命名,“敢艾”翻譯過來就是蠶的意思。以蠶來命名女孩無疑是希望女孩能像蠶一樣勤勞、能干且擁有高超的紡織技藝。在施洞苗家女性老人“過世”俗稱為“成蝶”,以“成蝶”來隱喻女性老人“圓滿”完成人世間的所有“活路”。“成蝶”既是對女性老人勤勞一生的認可與肯定,從一定意義上說也是一種“褒獎”,在施洞苗家的世界觀里只有“成蝶”之后才可以到天上“踩鼓”[3],才能與祖宗相聚。(圖3)

施洞苗族女性織繡現場

由此可知,對于施洞苗族女性而言,從一出生的“敢艾”命名到過世后“成蝶”理想身份的實現都與“織”有著密切的關系。“織”之婦工貫穿著施洞苗族女性從生到死的全過程,并且在苗家女性“生前”作為評判女性是否為“合格”女人的評價標準,在苗家女性“死后”則是隱喻女性是否能“成蝶”的潛在評價依據,最終會成為能否順利上天“踩鼓”的重要影響因素。在施洞苗家女性老人離世后,“上天踩鼓”意指與祖宗團聚,從更深層面講就是“歸宗”。“歸宗”從本質上意味著身份的認可,即回歸生命的源頭。施洞苗族女性就是通過“織”的一生,勤勤懇懇地踐行“生而為織”的本分和職責。因此“織”使施洞苗族女性在活著的時候,身份得到認可和肯定,死后身份得以升華和“歸宗”。在生與死之間,施洞苗族女性的生命通過“織”得以圓滿地完成“閉環”,如蠶之化繭成蝶。因此作為“織”的主體,施洞苗族女性勞其一生,用“巧工”,用手頭的“活路”將自己塑造成為被家庭、支系、族群認可的優秀女性。“母花紋樣”的制作修習是“男耕女織”中“織”的內容之一,具體而言是在學會“織”之前的必備技能和前提條件。男耕女織的清晰分工、母女相傳的母花紋樣以及紋樣織造的全程參與都是施洞苗族女性“在場”的現實依據,也是施洞苗族女性作為母花紋樣、織錦紋樣創作主體的直接體現。

在施洞苗族,母花紋樣的生成不是一蹴而就的,而是經歷了一個從彩色母花[4] 向素色母花[5]的生成過程,同時這也是施洞苗族女孩成長、成熟的過程。從其生成過程來看,一張成熟的母花繡片只有在經歷了從“個體實踐”到“集體價值評判”之后,才能算得上是一張被族群認可的“花花漂亮”[6] 的繡片,才能從私人領域走進公共領域,才會在代際之間傳承。也就是說,對于苗族女性個體而言,學習繡花是一個私人事件,但對于施洞苗族女性學習繡花這一現象而言,這又是一個人人參與的公共性事件。但這并不意味著每一位苗族女性的繡片都能作為模本在村寨內、在代際間傳承。只有那些在族群內被公認為是“花花漂亮”的母花紋樣才能作為模本在村寨間流動,才能在代際間傳承,才能真正地從私人領域走進公共流域,具備母花紋樣的流動性和公共性的屬性。這個過程是建立在族群審美價值判斷和技藝評判基礎上的公共行為。在施洞苗族,能夠一代代傳承下來的母花紋樣就是在這種自發的遴選機制下脫穎而出的,因此從彩色母花紋樣到素色母花紋樣的修習是一個變化的、流動的過程,亦是一個由易而難、由私到公的進階過程。施洞苗族族群內部有一套自成體系的生成邏輯,廣為流傳的一句話叫作“會繡不算會,會織才算會”[7]。從這句話中很容易比較出兩種技藝之間的難易程度。概括而言,在施洞苗族,織錦技藝的難度是遠遠高于刺繡技藝的,這也決定了施洞苗家女性在學習技藝時的先后順序,先學習刺繡,后學習織錦是初學者一以貫之、不可更改的規律。因為織錦技藝建立在熟練掌握刺繡技藝的基礎上,織錦技藝能否順利完成涉及初學者對母花紋樣的制圖、讀圖、解圖的一系列過程。在具體制作上也有先后順序,即作為初學者,首先要學習彩色母花,待彩色母花技藝熟練之后,再進行素色母花的學習。施洞苗族有這樣一種說法:“小孩子會拿針時就要學習繡花。”[8] 這個階段指的就是彩色母花紋樣的學習。(圖4)

六七歲的小女孩會跟隨家人學習刺繡,所學的大多是一些簡單的、在族群內部耳熟能詳的紋樣。從繡片的用色特點上看,彩色母花紋樣用色豐富,常見紅色、紫色、綠色、橙色等組合使用,主要以單個紋樣組成,如鳥、蝴蝶、花、萬字紋等,造型簡單,多以獨立或二方連續的形式出現。由于紋樣體積較小,一張繡片上少則十幾個紋樣,多則可以容納一百二十余個紋樣。這種類型的紋樣多用于施洞苗族盛裝衣領處的織錦帶裝飾,也有少部分紋樣作為刺繡時的模本使用。在繡片上使用彩色棉線進行制作主要是為了便于區分紋樣與紋樣之間的關系,使紋樣之間明晰可辨。另外,彩色母花紋樣的生成還有一個較為獨特的地方,這種繡片上的紋樣并非一次性完成,而是根據學習者的領悟能力和進度陸續繡上去的,紋樣間會有一個時間差,短則幾個月,長則數年。當學習者熟練掌握了一個紋樣或某幾個紋樣之后,就會將其刺繡在彩色母花本上。因此彩色母花本上的紋樣是有時間跨度的,在這個過程中苗族女性會隨機使用不同顏色的棉線進行制作,就很容易理解了。使用彩色棉線進行刺繡一是為了增加紋樣間的辨識度,二也符合該年齡段學習者的心理特征,會給初學者枯燥的學習過程增加一些趣味性。當施洞苗族女性熟練掌握了彩色母花紋樣的制作之后,就會轉入素色母花紋樣的學習階段。相較于彩色母花而言,素色母花是施洞苗家女性技藝成熟后才能制作的紋樣,其操作難度大,耗費時間長。在施洞苗家被公認為品質優良、“花花漂亮”的素色母花并不多見,一個村寨內能作為模本流傳下來的數量屈指可數。(圖5)

素色母花紋樣品質的高低與后期織錦技藝操作環節是否順暢密切相關,是引導織錦技藝流程的唯一參照物,因此對于族群而言,對素色母花的遴選是較為嚴格、挑剔的。在素色母花的學習過程中,無須再使用彩色棉線進行輔助制作,而是使用統一的深色系棉線,一般以黑色為主,偶見素色母花上有少量彩色棉線點綴其間,如動物的眼睛、翅膀、爪子等部位。這種繡片多以組合紋樣為主,體積相對較大,經常以“路”為單位一組一組出現在繡片上。“路”是施洞苗家歸類、計量紋樣范圍和數量的單位,一“路”即“一組”“一排”的意思。繡片上每一“路”內的紋樣都是以適合紋樣形式出現,多個紋樣組合在一起適合進矩形路框之內。這一類的紋樣體型相對較大,數量也相對減少,一張素色母花繡片約有六至十“路”紋樣組成,每一“路”內的紋樣大多都是形式不同、內容各異的組合紋樣。素色母花的制作過程相對于彩色母花而言,是連續的、不間斷的、一氣呵成的,但素色母花紋樣本身的復雜性決定了在制作上會持續相當長的時間。

施洞苗族女性從六七歲時就開始學習刺繡。在正式制作母花紋樣之前,苗族女孩都會有一個長時間的練習階段,主要以造型簡單的紋樣為主,其中“柱子花”[9] 就是首先要學習的紋樣之一。“柱子花”從不單獨使用,而是作為裝飾紋樣成排佇立在裝飾位置上。(圖6)

母花紋樣“柱子花”是施洞苗家女性古衣袖肩處的典型紋樣,也是辨別族群歸屬的重要標志。它一般以五根或七根并排,每條紋樣之間加飾其他紋樣。有文獻認為,該類紋樣取五七之數寓指施洞苗人建房子時的梁柱數量,使用奇數是模仿苗人房屋的建筑結構。筆者在實地調研中采訪了多位施洞女性,她們認為使用五根或七根才好看,在采訪邰BD[10] 大姐時,她把“柱子花”繡片展開,將最中間的一條“柱子花”與衣服上的 “肩線”對齊,說“這樣兩邊花花就一樣多了嘛,兩邊一樣才好看”。(圖7)

由此可知,施洞苗家取“柱子花”五根或七根為基數的原因,與服飾制作中“肩線”的位置有關,通過調整“柱子花”的位置可以確保肩部繡片的均衡與齊整。在制作過程中,“柱子花”所在的繡片位置以位于“肩線”的正下方為宜,在確定位置的過程中還要保證“柱子花”繡片在“肩線”兩側是左右對稱、大小相等的。因此,取五根或七根柱子花時,正中間就是第三根或第五根,在服飾制作的過程中,只需要將第三根或第五根“柱子花”與“肩線”對齊,使之在一條直線上。如此一來,袖肩處的繡片不僅能確保處在“肩線”的正下方,還能使繡片左右對稱、大小相等。(圖8)

由此可見,母花紋樣“柱子花”的使用不僅僅局限于美觀,取五七之數與制衣時繡片的裝飾位置有關。當花紋的數量為奇數時,處于中間位置的一條“柱子花”便是這組花紋中的“中位數”,以(n+1)/2 來計算,此時只需將屬于“中位數”的“柱子花”與“肩線”對齊即可。此時“中位數”兩側的花紋無論是在距離上還是位置上,抑或是數量上都是相同的,這就產生了均齊、平衡、穩定、對稱的效果;當花紋的數量為偶數時,無法將整組花紋分成均等的前半部分和后半部分,就無法產生一條位于“正中”位置的分界線,因此繡片的中心位置就無法與“肩線”對齊,所產生的后果就是繡片位置偏左或偏右,達不到均衡、穩定、對稱的審美效果。

可見,施洞苗家母花紋樣“柱子花”在服飾上的使用除了達到美觀的效果以外,也是作為一種測量的參照物使用的。這種奇數圖案的組合承擔起了苗家女性制衣時測量工具的角色,使肩部繡片的裝飾在沒有精確測量工具的情況下,依然能夠做到裝飾花紋的左右對稱和繡片中部與“肩線”對齊。施洞苗家女性就是在這樣看似無意、實則盡含“巧飾”之功的細節里想辦法、找規律,在小小的花紋中蘊藏著施洞苗家女性代代流傳下來的工藝技巧和造物智慧。

基礎紋樣掌握之后就會轉入復雜紋樣的修習階段。以施洞苗族典型紋樣龍紋為例,這類紋樣同樣也具備自足的生成邏輯。在施洞苗族,龍的形式是多元的,有單體龍、雙龍組合、龍吃娃娃、俯沖的龍、飛升的龍等,包括龍身的彎曲方向與彎曲角度都呈現出多元特征,但在素色母花的呈現上卻始終有一個不變的符號,那就是龍的“雙角”。施洞苗族棄“龍角”轉而使用“牛角”成為該族群獨特的文化現象,以至于在素色母花轉化為織錦紋樣之后,仍然保持了這種個性鮮明的呈現方式。(圖9)

在施洞苗族龍角統一使用“牛角”代替,以突出本族群個性。在諸多龍紋形式中,牛角成了龍紋的突出裝飾元素,無論畫面中龍以何種形式出現,牛角都是作為重要元素被強調。施洞苗家女性在織錦紋樣的配色過程中無論對配色部位如何塑造,都不會改變龍頭上“牛角”元素的完整性,牛角都會被獨立出來,配以醒目和統一的色彩,使之形象完整,色彩突出跳躍。即使在裝飾繁滿的織錦幅面上,人們也能一眼辨認出牛角的位置和形狀,甚至在龍紋形象模糊,龍紋與背景混雜在一起的織錦幅面中,也能憑借一對醒目的牛角來定位龍紋的位置。

在施洞苗族之所以用牛角來替代龍角,是源于牛在本族群的特殊地位。在該族群“苗龍”又叫“牛龍”,既喻龍,又喻牛,是苗族始祖母蝴蝶媽媽之子,因此就具備了祖先崇拜和圖騰崇拜的意義。特別是在苗族每十三年舉辦一次的重大祭祀儀式——鼓藏節的祭辭頌唱中,從“牯牛”到“接龍”一直到“祭祖”,其中“牛”“龍”“祖先”的互動似乎是一個身份靈活轉化、最終指向祭祖的過程。龍紋形象的專有屬性在臨近周邊地區也有廣泛認知,施洞鎮借清水江的水利優勢,在清雍正年間就是清水江的主要碼頭之一。施洞因“開辟苗疆”,成為鎮遠、施秉到臺江的重要交通樞紐,遂被稱為該地得天獨厚的商業碼頭,在清代成為苗疆一大市會。施洞苗家對他們的財富之源——清水江水系尤為敬重,進而將能興風喚雨的龍奉若神靈,期待龍能保寨興家,風調雨順,為施洞苗家帶來富足的生活。因此在素色母花紋樣的生成過程中,牛龍就成了一個辨別族群歸屬、明晰族群身份、強化族群凝聚力的典型符號。作者:譚曉寧,山東工藝美術學院;徐東升,鹽城工學院設計藝術學院

責任編輯:張書鵬

文章來源:裝飾雜志

(上述文字和圖片來源于網絡,作者對該文字或圖片權屬若有爭議,請聯系我會)