研究 | 謝亞平、盧楓:設計,是實踐的文化——基于一個傳統手工造紙村落可持續發展的思考(二)

時間:2024-02-12 來源: 中國工藝美術學會 瀏覽量:

163 分享:

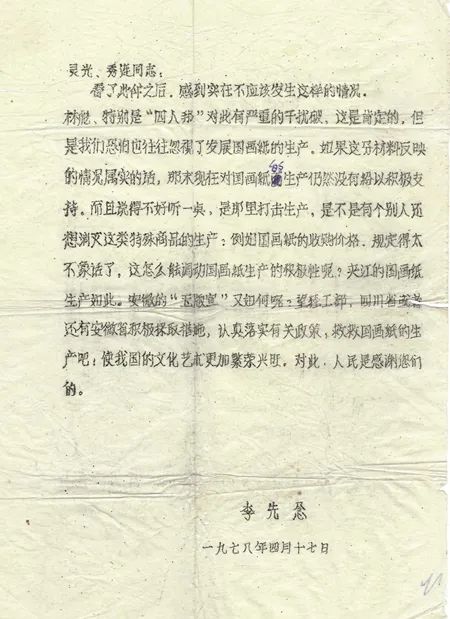

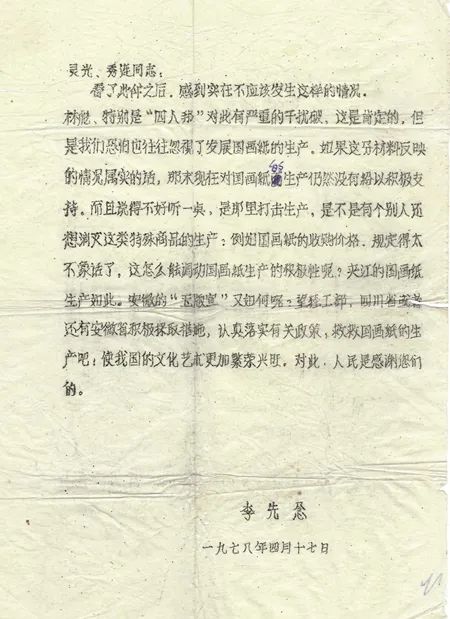

所謂韌性,是指物體不易斷裂的性能。在文化范疇中,韌性是指文化能夠持續創造和演化的能力,這依賴于文化主體生產動力對消費主體價值需求的前端供給及后端反饋。一旦其中主體存在的土壤變質或者價值導向不明,文化就會逐漸失去韌性。因此,持續勾連生產鏈與價值鏈是保障文化韌性的核心。總體來看,文化的生產主體以“人”為核心,但其價值指向卻是相對多元的,這種多元主要包含著價值的雙重判定。其一是文化作為身份價值的內容,這一重是人區別于世界萬物以及同類群體的標準所在,前者是通過文化的意義創造區別于一般自然生產之物,后者形成了不同區域以及群體的多類型文化,是文化多樣性的重要標準。其二是文化作為使用價值的內容,重點在文化生產領域形成的“工具”“審美”“技術”“關系”等價值,帶有明顯的需求解決與目的完成的指向。作為著名的“蜀紙之鄉”,馬村的手工造紙產業作為商業化的民間工藝,其價值導向以群體化的功能使用為主,并有著悠久的歷史。其造紙產業源于唐,盛于清,特別是清代康乾時期被欽定為“貢紙”“文闈紙卷”。但優良的商品屬性并未長久支撐產業的興盛,特別是近代以來的戰爭、產業變革與資源消耗,使造紙業的生產銷售鏈條斷裂,商業環境與業態關系失去活力。1978年4月,李先念副總理批示“救救國畫紙的生產吧”(圖11),各縣回應并采取了積極措施。在產能方面,1978年8月,籌建縣國畫紙廠,以造紙生產的全面機器化來增強產能效益。在品牌方面,1985年,開始籌建全國第一家手工紙業博物館,以紙產業歷史標榜產品品質。雖然這些變革在20世紀80年代及之后提升了產量和影響力(圖12、13),但其核心生產對象依舊是以功能為基礎的物用產品。而且隨著機器生產的程序簡化和標準化,匠人群體的存在價值被擠壓以及紙種類的定向生產,嚴重破壞了手工藝生產創新的土壤,馬村的造紙業陷入萎靡之中,僅有幾家手工紙坊繼續從事生產,造紙產業鏈與價值鏈已經呈現出單向的緊繃,文化韌性持續減弱。

圖11.李先念批示,圖片來源:謝亞平拍攝

圖12.馬村紙廠產品價目表(1900—1992),圖片來源:謝亞平拍攝

圖13.1990年雅嘉齋書畫營銷,圖片來源:謝亞平拍攝

在馬村的文化韌性恢復上,四川美術學院設計團隊強調了產業鏈與價值鏈的重新勾連,其行動基礎包括兩個方面:其一,傳統手工藝村落具有良好的產業基礎與價值服務體系,無論是業態分布還是業緣系統,甚至地方民俗中都有著充分的對商品生產的認知與實踐基礎,有助于雙鏈的順利勾連。其二,產業歷史發展所積累的生產文化與地方傳統的結合,展示出獨具魅力的文化基因,能夠促進更為新奇的體驗與視覺沖擊的消費內容,提升產業的品牌力與競爭力。基于此,設計團隊對收集整理的地方文化資源進行了體系劃分,表現在三個層面:第一層面,物的關系—技藝層,這一層是基于生產要素的發掘,主要圍繞造紙相關的材料、工具、設施等內容。第二層面,定義探索—知識層,這一層主要是基于生產過程中的經驗與知識界定,主要圍繞造紙相關的語言、工序、民俗、符號等內容。第三層面,人的關系—社區層,這一層是基于生產相關的人際關系及相關的交流方式的整理,主要圍繞生產制度、業緣業態、契約信仰等內容。三個層面的體系梳理,基本整合了作為造紙村落的文化內容。而重新勾連則需要重新引導“生產—消費”的循環過程,激活生產主體的生產動力與理清消費主體的價值需求。前者,基于主體所需的經濟條件支撐、生產平臺提供、評價機制完善、社會公眾認可等內容,設計團隊積極補充產業服務體系,為不同的生產主體提供文化創作的平臺支撐,引導文化生產的完成。而在價值需求方面,設計團隊在基于造紙村落的文旅發展模式下,進行了不同消費對象的需求分析,主要為村民群體的生活價值、研究群體的學術價值、旅游群體的體驗價值,以及藝術群體的創作價值等,并圍繞這些價值,延展并豐富產業鏈條,增加產業機會,也豐富了消費者的價值體驗。在具體的實踐上,團隊首先擴展了紙文化產品的定義,提出一系列標準,延展了作為純粹使用功能的價值。如聯動四川省圖書館共建了傳統工藝工作站,與非遺傳承人共同推動紙質文物修復用紙的標準,以及文家樂民宿協會要求入會的民宿都應符合“五個一”標準,即:具備一個紙文化主題院落、開展一系列文化體驗活動、具備一定品牌特色、提供一套規范服務、引領一方文明鄉風。同時,我們還在醞釀建構夾江紙的品質標準,從源頭上定義地方文化的品牌性。其次,團隊還在深挖馬村紙業文化的理論深度與精神意義,引導鄉村的文化成為社會文化的主流和熱點,并建立文化話語權和知識權威,增強文化開發的多重價值性。最后,團隊還豐富了產業的存在形式,向線上進行文化消費引導,向線下探索產業聯動的可能,并進行紙文化展覽、紙知識教育等。如“紙說紙話”——夾江紙的探索與研究工作坊,豐富產品內容,推進在地教育,在多樣化的產品消費與文化研習中繼續實現產業鏈和價值鏈的可持續,恢復文化生長的活力。主體的生產傾向主要圍繞消費需求進行,當消費導向的價值鏈與產業鏈重新勾連時,新產品、新平臺、新路徑都在催動舊產業關系的變革,并帶來新的角色和身份。在以業緣為核心關系的傳統手工造紙村落中,這種變革也在逐漸帶動物緣、地緣、親緣、神緣關系的轉向,為新的鄉村關系提供了建構的基礎。雖然高校學術團體、藝術創作團體、政府管理部門、社會機構資本等多樣化、差異性的主體紛紛涌入,但基于共同致力于鄉村發展的目標下,主體之間仍保持著良性的博弈并展開積極的鄉建活動。總體來看,確立一種平衡穩定的場域關系對于鄉村具有重要意義。一方面,鄉村關系是保障各方主體進行權力輸出的路徑,提供一個共商共建的機制避免了矛盾的集中;另一方面,鄉村關系是激活生產效率的潤滑劑,多方均衡配比的生產要素能夠促進產業的高效發展。因此,這種平衡性受到鄉村產業布局的廣泛影響。傳統的手工村落,是以自然資源開發為核心的農業社會體系,尋求人與自然和諧關系、聚落合力發展、家族宗親尋求行業配合等,共同生成了多樣化的地方關系。近代以來的手工村落,是兼具自然及工業資源共用的工業社會體系。在效能導向下,村民對化學試劑以及物理動能有著高度的崇拜并作為產業競爭力,塑造了現代化的業緣業態基礎。當代的手工藝村落,在自然及工業的基礎上,更加強調了通過開發“文化資源”來重構新的文化。這是基于服務業上的考量,產業關系的重新布局也自然圍繞這一變革趨勢進行。從馬村的歷史發展來看,其鄉村關系的發展受到產業變革的影響劇烈。1978年,落實李先念副總理的批示后,紙產業轉獲生機。到1983年,實行造紙生產責任制,造紙工具、設備以及原料分配到戶[8],家庭生產的模式逐漸興起。但到了1990年,隨著紙業聯合社的成立以及多次更名與改設,夾江紙業在機遇與挑戰中努力發展。1994年后,夾江紙的銷售基本進入市場調節[9],特別是這一時期多家機械造紙公司的成立,帶來了機制紙產量的飆升。工業鄉村體系改變了傳統鄉村的社會關系基礎,表現在眾多手工紙商家、槽戶在這種競爭態勢下紛紛放棄手工生產或者轉投其他產業,僅有狀元紙坊、大千紙坊等較少的幾家手工槽戶繼續生產。這種變革以及當時新世紀初的“進城潮”,使馬村的人口結構、產業結構以及年齡結構發生重大轉變。根據四川美術學院研究生王璐在馬村下轄的石堰村統計的資料,1995年,從事家庭造紙的比例為45%,為139家;到2020年,這一比例降低到了15%。在村居住人口比例中,46歲及以上的達到了82%,特別是69歲以上的達到了50%,掌握一定造紙技藝的工匠也僅有6人。[10]這種歷史性的產業關系變革與鄉村人員流動,使石堰村的社會形態與結構處于不穩定的狀態之中,鄉村主體在外流和內同中逐漸趨于更小體量的群體類型。在失去差異化的能力下,鄉村發展囿于某一領域的持續供血,逐漸失去活力和生長性。基于這一考量,設計團隊以馬村一二產業為基礎,以著重發展第三產業為目標,進行鄉村新主體引流,并推進馬村鄉村關系變革的本質分析與博弈引導。在鄉村關系分析方面,我們認為馬村的手工社會已經發生了質的變化,表現在三個體系之中。其一,從經驗到知識的轉變。農耕文明的生產形式限制了對經驗的收集、整理與系統建構的機會,在較長的時間中,口口相傳、手手相教成為主要的傳承方式,但由經驗構成的社會網格體系難以鏈接現代龐雜信息量的傳輸以及高效轉化信息的產能。同時,隨著鄉村基礎建設的推進以及藝二代們的回歸,客觀環境以及主體條件有意愿及有能力去優化鄉村的經驗系統,重塑以知識共享為核心的業緣關系,為新的產業機會與市場需求提供知識化的產業原料具有緊迫性。其二,從記憶到真實的轉變。在20世紀以來的手工產業土壤破壞與生產收益的失衡下,以造紙產業為標識的鄉村集體現實逐漸流失為共同記憶,認知失衡,場景虛化。新主體對鄉村歷史的模糊導致主體感的缺失和弱化,需要在新的產業與社會關系中賦予新主體們積極的關系定位以及身份角色,創造真實歸屬感。其三,從情感到契約的轉變。馬村的手工社會性質雖然賦予了其部分商業化的屬性,但傳統農業生產帶來的地緣、血緣與神緣依舊發揮著較大的限制作用,村民的情感屬性成為日常生活、生產的主要道德擔保。在此基礎上的鄉村“五緣”結構自覺導向了感性化的標準,人情張力擠占了交易空間。但隨著鄉村逐漸面臨更大市場、更多群體,以及更廣泛的交流,強調“五緣”結構中的業緣傳統,發揮契約的規范價值,將鄉村的信用體系轉向理性化的邏輯,從村規村約到現代化成熟的商業體系,馬村的產業傳統也將迎來更多的創新機會與創意價值。基于此,在博弈引導過程中,設計團隊在復蘇一個產業、復原一個鄉村、復建一個社會關系的理念支撐下,更加強調適配當代產業布局下的關系組織,以此引導不同群體間的有效、公平博弈(圖14),包括新業態、新身份、新契約三個方面的構建原則。首先,在新業態方面,在手工藝者與消費者的直接商業關系中,補充平臺的服務力量,并引導進入社會關系空間的延展,推進線上線下虛實共存、多群體文化交流的知識共享以及跨學科建設的技術共創,主要依托傳統工藝工作站的布局管理。其次,在新身份方面,根據三個空間的布局體系,引導具有新力量、新知識、新資源的工藝從業者進入業態體系之中,辨識自我身份與功能定位,在對紙業新產品的生產交易中,逐漸形成紙業歸屬感,主要依托相關協會的成立和建設。最后,在新契約方面,發揮鄉約、公約與法約遞進式契約體系的作用,引導不同利益群體的自我道德約束與精神信仰,強調集體性的價值認同,主要通過村民公約、協會標準與教懲結合,促進良好社會秩序的形成。

圖14.主體博弈引導圖,圖片來源:盧楓繪制

在中國式現代化的進程中,對鄉村的重視被提到了前所未有的高度,全面推進鄉村振興既是時代命題,也是共同富裕的一份答卷,這是現實的實踐考量,但鄉村本身所具備的“落后性”在主客觀上都已經深入了人的認知領域。美國人類學家羅伯特·芮德菲爾德(Robert Redfield)在1956年出版的《農民社會與文化》中提出了“大傳統”與“小傳統”的概念,用來指涉不同的文化體系,前者以城市為中心,描述上層階級與知識分子的文化創造,而后者則以鄉村為中心,代表大多數農村的文化創造,并認為小傳統處于被大傳統同化的被動過程中。[11]但從中國今天的文化實踐來看,鄉村的小傳統反而具備著獨具魅力的資源特性,而大傳統也擁有先進的知識體系與生產經驗。二者的關系并非對立與高下,而是處于持續合流的過程中。這種合流的過程依賴來自大傳統環境下的設計師團體的參與,他們具備的實踐能力、轉化經驗,以及共情審美特性,決定了對小傳統的研究是基于平等互助的行動邏輯,同時帶來了鄉村文化生長、經濟發展與關系良性的助力。而從合流的實踐內容來看,正如設計團隊在馬村的實踐,從歷史文脈的彰顯,價值、產業雙鏈的勾連以及新主體的引導,確立了大小傳統具備了共商、共建、共生的場域環境。(圖15)而設計作為其中的文化變量,正在持續修正著大小傳統的差異與沖突,并為未來的鄉村發展提供引導性的力量。設計本身在這一過程中,也被不斷融入文化生產之中,成為實踐著的文化。

圖15.四川夾江馬村手工造紙村史館《人以何居》展板,圖片來源:四川美術學院設計團隊繪制

但這種實踐并未改變鄉村的本質,其最終結果依舊在向鄉土深處蔓延,作為傳統農耕文明的延續,鄉土不僅是思考人與自然本體的庇護所,更是一切生命及其生長動能的母體。設計與文化的合流,正是再從鄉土中尋得文化源流庇護并努力生長的過程。這種回歸,是對現代設計厚厚的玻璃幕墻和機械勞動的反擊,杭間教授在《手藝作為回“故鄉”的“任務”》一文中說:“‘手藝’在故鄉層面有了更多更好的意義。”[12]為了突破那堵“圍墻”,設計師在其中的任務正是建構起故鄉美好記憶的價值導向。而由手工藝及其物體系建立起來的記憶景觀和體驗程式,則在其中發揮著媒介的價值,引導著對故鄉文化的認同和本體的自省自覺。這種對故鄉的記憶眷念也支撐著中國人進行新時代的審美創造,并使地域性的文化精神再次扎根生長,宣示一種對本土美學話語的主導權,以此深度激活鄉村文化的生命力。謝亞平,中國工藝美術學會學術委員會會委員、重慶市民協主席、四川美術學院研究生院院長。

責任編輯:張書鵬

文章來源:裝飾雜志

(上述文字和圖片來源于網絡,作者對該文字或圖片權屬若有爭議,請聯系我會)