研討 | 劉巨德先生藝術作品座談會(二)

陰澍雨:這兩年我跟劉老師接觸挺多,因為我自己也畫花鳥畫,所以我們更多的會交流具體的畫法。陳老師從構圖角度切入到劉先生的藝術語匯,是一個很好的代入點。于洋兄談的也十分深入。我開始是學傳統風格的花鳥畫,特別是對于明清以來的傳統花鳥畫的研究,做得相對比較深入。我看劉先生的畫之后,發現差異性很大,這個差異指的是個人自身的知識結構和成長經歷。因為我是在杭州中國美院讀的本科,一直接觸的是從吳昌碩、潘天壽這樣下來的大寫意的脈絡,在這套體系當中,于洋兄也提到了,按照傳統的構圖方式,我們講的是章法,具體畫面當中講的是“開合”“穿插”“呼應”這些關系,我在看劉老師的畫時,會有意識看他的開合關系怎么處理。這時候我覺得劉老師以他的語匯已經解決了這個問題。就是中西方藝術語匯當中,劉先生自己說的,他并不是找差異,而是找共同點,找相似性的東西,都可能在他的繪畫當中得以體現。

我說的具體一點,我是畫花鳥畫的,桌上有一盆花,按照我們的畫法可能要選擇重點花頭塑造它,重點的塑造好以后,再營造它的氣氛,經過一些渲染等方法處理好畫面的調調,這張畫就畫成了。但是劉先生畫的靜物畫,包括大尺幅的作品,按照劉先生說的,是把重墨先畫一遍,他并不確定花頭一定要在哪個位置,一定要表現哪個是重點,隨著他的深入,會越來越明確,可能到最后他沒從那個花頭開始畫,但最后那幾個花頭都會很鮮亮得也都出來了。

《家鄉草》丨139cm×69cm丨2006

剛才劉先生說這樣的構圖不是技法,但我覺得它是個方法,一說方法,就涉及到具體的畫法,還有繪畫的思路和觀念在里面,融合到一塊。我覺得劉老師解決的,是用他的語匯把傳統中的三維空間與二維平面在構圖中都要解決的問題,在傳統的繪畫當中,就是虛實關系。看這張畫的穿插方式,比較傳統,我說的傳統就是傳統語匯用的多,比如水仙葉子的穿插,這個葉子在前面,后面的葉子就要穿插到后面,有了前后關系,線條就表現的很清晰。這個人物留下這塊白,最后染紅,人物后面再穿插線條,后面再有一個水面,再有天空,一層一層的前后關系,是靠相對比較實的穿插交代。我們看身后這張畫,特別典型,就像我所理解的傳統穿插組合方式,這張畫就特別代表劉老師說的先把重墨畫一遍,有點,可能最后成為石頭,也可能成為花頭上的果實,他先畫重的,由此再生發,由線條再塑造,在慢慢畫的過程中形象就出來了,中間這塊留白,又回到傳統的方式上去,是一個反復虛實相生、相互變化的過程。我想這個繪畫方式用虛實塑造空白跟中國傳統的留白都是相通的。劉先生就以這樣的手法把整個傳統語匯當中的這套規律轉化過來,是很不容易的。

《舞蹈家》丨105cm×70cm丨2013

《舞蹈家》丨105cm×70cm丨2013按照劉老師自己的闡釋和表述,我也慢慢理解,劉先生的思想很多是中國傳統思路,是哲學的黑白相生、陰陽轉換,全是從這套體系中出來的,但是他表現出來的是很當代的畫面。涉及到這里面的顏色,看著好像是個日本顏色,很亮,劉先生說我用的是礦物質的真朱砂,是最好的,地道傳統顏色,我問劉先生您不嘗試多用其他顏色,劉先生的回答是“跟墨最相配的就是我們傳統的中國畫里的中國顏色。”他就把這套體系,看上去很現代,是新圖式的創造,但你究它的根源還是傳統民族之路的根源。涉及到從構圖角度看劉先生的具體畫法,再談到劉先生創作的思路和藝術之路,劉老師經常談到龐薰琹先生和吳冠中先生,我覺得這還是以東方的民族藝術為根本的融匯中西文化、中西語匯的一條民族藝術之路。我是這么理解的。

所以,我們看劉先生的作品,從先前傳統圖式的理解去看,已經形成了一個轉化,而且做得相對來說有他的一套藝術語匯,把這些都融匯進去了,劉先生是什么都能畫,再怎么畫,一看就是劉老師的符號。他已經把這些東西都融入到他這一套語匯和體系當中去了。這也是我們作為晚輩的藝術家,要虛心向劉老師學習的,這個是很不容易的。

《遠去的琴聲》丨145cm×365cm丨2016

《遠去的琴聲》丨145cm×365cm丨2016陳岸瑛:幾位老師說得特別好。先說一個題外話,我注意到大家用了三個詞,一個是構圖,一個是作曲,還有一個是章法,涉及三個不同門類的藝術,章法屬于文學,作曲屬于音樂,構圖屬于美術。繪畫中的構圖,到底是接近文學中的章法還是音樂中的作曲?文學的章法是跟著任務走的,是講故事、說道理、還是抒情,不同的任務決定了不同的章法。作曲沒有一個要完成的外在任務,作曲本身就是任務。繪畫構圖到底是接近章法還是接近作曲呢?這個問題比較大,先放在這兒。現在我想趁熱打鐵,說點具體的。正好這兩件作品都擺在這兒,陰老師分析了,說一個的前后關系是穿插,一個是虛實相生。劉老師您自己說一下,這兩件作品,在構圖上有什么區別?

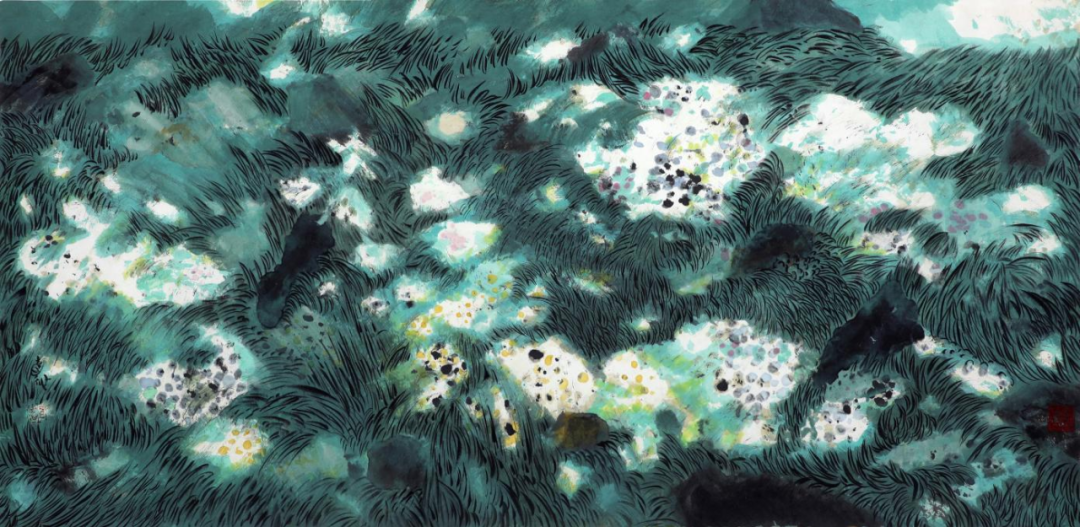

劉巨德:你們都很客氣,說得也挺準確,確實我這兩張畫不一樣。這張《遠去的琴聲》,就像陰老師說的,是一顆草、一朵花,一枝一枝往上長;我身后這幅《追日草》,是同時長,處處抽象地長,開始看不見是草,后來慢慢都是草。這個是兩者的差別。我后來發現,開始的時候不當草畫,也不當人畫,反倒容易畫好。開始一下具體到一株草,沒有渾沌的氣韻,畫得沒有偶然就不會好,這是我心里自己的感覺。

其實,構圖最終體現人對空間、生命、自然、宇宙的認識,涉及一個人的宇宙觀、生命觀,這個是在后面看不見的,例如渾沌、有無、陰陽、虛空等。再比如說奇中寓正,張光宇先生講這個問題,跟潘天壽先生講的“造險”很像,動蕩又安靜,這都是老先生積累的構圖經驗,一切在運動的關系中求平衡。

鐘老師是吳冠中先生的研究生,我的老伴,她對此挺有認識,她平常跟我說“畫要有宇宙感”。一看有宇宙感,你這個畫才能成為好畫。這句話雖然很抽象,但是挺具體。一說到宇宙問題,我就想多說一句,對宇宙空間的認識,又回到我剛才說的,有兩種思想,一種認為物質和空間是分開的,認為物質是在空間里轉動,空間是一個大容器,物質在里面轉。還有一種認識是物質和空間是一回事,不是說物質在這個空間里轉,這個物質就是空間,空間就是物質。不管物有多大多小多無限,它都是一個空間,也都是一個物質,它是一體的,是統一的。最后就分出了一元論和二元論。中國藝術是一元論,這個一元就是自然萬物和空間是一回事。因為中國文化認為萬物是氣的運動,無分別,氣化生出物象。第二個一元就是心和物,心和空間是合一的。這其中,畫里的空間和物象和我三個是平等的,互相在轉動,互相映射,互相影響。不是按照我的主觀預設去畫,創作的狀態是不能預設的。我不能預設一個東西,這是花,那是草,這是石頭,那是人,不能預設。題材不能預設,形象不能預設,構圖不能預設,所有一切都不能預設。畫面的空間、作者和所生的物象,它們在渾沌中互相塑造,互相作用,互相映照。這是我的作畫習慣,不一定適合別人,各有各的習慣,沒有標準,條條大路通羅馬。

《風吹過的后草地》丨68cm×138cm丨2022

《風吹過的后草地》丨68cm×138cm丨2022畫自身有一種節奏和力量主宰繪畫創作的過程。我覺得吳先生說的譜曲很有道理,要跟著自己的節奏走,跟著身心的波動走,其間,只需要你去選擇。一個作曲家,在自然里捕捉選擇好一個音節,這個音節就會變成旋律,這個旋律有節奏就組成了樂曲。作畫也不能選多,你只能選一兩個元素,象有限的音節一樣,從中生出了韻律,韻律中生長出萬物,所以作畫一旦節奏和韻律對了,其他都會對,節奏、韻律不對,其他一切都會錯。造型也好,構圖也好,色彩也好,都在節奏和韻律里行走,像萬有引力那樣,牽動著你走。你這個時候的手、心、眼、體都跟著那個節奏和韻律在跳動,畫牽引著你走,所有的一切都感覺是抽象的。所以吳先生講抽象美,他是有道理的,節奏和韻律是屬于抽象形態。

再有,作曲不太強調文學的內容,不同的內容可以是一樣的旋律。繪畫抽象的節奏和韻律作為空間運動的具體體現,跟你的心、體、手連在一起,跳動、共振。這個時候,一切都忘掉了,自己也忘掉了,忘我了,因為同時跳動,會從你的心里浮現出你潛在的記憶,即給你生命印象最深刻的那些記憶,記憶最后變成了想象。像我童年生活給我的記憶很多很深,那些空間的韻律就會把你童年河床底下的東西泛起來,印到畫上,這是自覺不自覺的,不是我有意要往這兒走,而是它自動就把這些東西勾出來了,映照出來了。所以,題材在你的潛意識里,平常給你生命里留下的是什么痕跡,最后都會泛出來。我剛才說的那個看不到的,就是你對繪畫的認識,對于宇宙的認識,那個就叫理性。西方人也強調畫后面的那個理性,中國人強調畫后面那個“道”,那個“道”就是理性的一個思考,最終繪畫都在探索自然最深處那個“道”的奧妙和人性之情,從原始藝術一直到現在,繪畫在不斷追問這個問題,繪畫實際是人類不斷探索追問自然和人性的圖像語言。

《阿詩瑪》丨250cm×501cm丨2017

《阿詩瑪》丨250cm×501cm丨2017像剛才說的兩種天體運動,到底哪一種是真實的,只有天體物理學家他們能回答。但是我們從繪畫的角度講,物象、空間、運動,這些是渾沌一體的,不分家的,繪畫不能有分別心。以桌上的這瓶花為例,我看見的首先是運動,不是花,是運動。要我畫,先畫上去幾個黑點,看它們怎么運動,這個運動是什么關系,什么節奏,先把那個拿下來,吳先生叫譜曲,像潘天壽先生、齊白石可能叫章法,西方人一般叫構圖,就是把這個空間占有了,這個占有一定是在限制中的運動,你這張紙是方、是圓、是長、是橫、是豎,決定著你筆墨怎么運動。

橫也好、豎也好,其實是一樣的,關鍵在于它是一種限制,是一種在水平里的自旋運動,還是在垂直里的正反運動,最終都是模仿太極的運動,這是構圖里最重要的。關于這個問題每個人的認識不一樣,構圖的觀念也會不一樣。但是我的觀念更傳統,就像陰老師說的,我完全是中國傳統式的,我是想學古人的心,我想了解古人怎么想,怎么想生命,怎么想自然,怎么想宇宙,怎么理解“道”。中國畫講意象,經常講寫意、意象。這個意象的深意,我覺得本質上是《易經》的易,意象看不見的深處實際上是易象。易象是變化的,意象也是在變化中生成的,永遠處在變動的剎那。所謂“知常求變”,易里有常有變,你只有懂得“簡易、變易、不易”才能懂得常,懂得變,你的構圖才是活的,走向未知的。從這個角度理解寫意,你就會知道,寫意有各種形態。不是說只有把墨潑一下就是寫意,寫意的形態是多種多樣的。關鍵在于從易象的角度理解意象,這樣造型也好、構圖也好、寫意也好,以及對藝術本身的認識也好,就會和自然、人性、人情、天性、天時、天道貫通,就會明白吳先生所說的“象大于形”,就不是你在現實中所能看見的那一部分了。我就補充這一點。

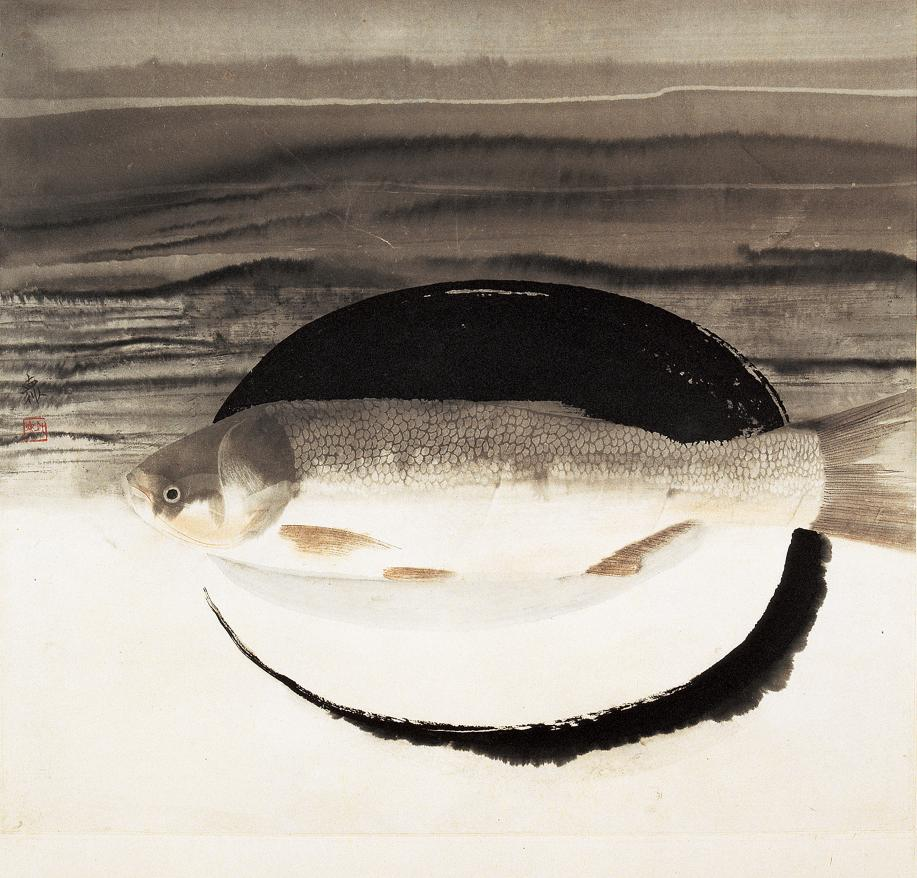

《魚》丨133cm×150cm丨2018

《魚》丨133cm×150cm丨2018陳岸瑛:劉先生說得非常具體,也非常形而上。我聽了以后,有一種豁然開朗的感覺。我們越來越逼近高手弈棋的棋理了。我先說一個分支的話題,再回到更具體的話題上來。劉先生特別提到了兩種宇宙觀或空間觀,這個問題在立體主義之后,是一個挺重要的理論問題。是像古典藝術那樣將空間理解成一個方盒子,用三維坐標測量座落其中的物體,還是通過繪畫雕塑創造出自己的空間,體積和空間一并構造,這個問題涉及到一個非常哲學的話題。要是追溯的話,可以追溯到笛卡爾的哲學和歐幾里得幾何學,一種典型的西方形而上學。這種形而上學將空間想象為一個容器,把事物想象為容器中擺放的物體。我越來越覺得這很可能是一個語言制造的陷阱,讓西方人產生了這種形而上學。當然,我現在只考察了英語,德語、法語沒有仔細考察,現在只是談一點初步的設想。中國人談世界、談宇宙時,談的是萬事萬物,這個表述在英文中是不存在的,在英文中,一般指事也用thing,某事發生是something happened;在英文中也有指事的詞,但這些詞,如affair、event、story等,不是和thing連用和對稱的,不像中文里事和物連在一起。這個差異會導致他們容易形成某種形而上學觀念,容易把物理解成和事無關的物,理解為事外之物;而在中國人的思維中,特別容易理解事中之物。比如說桌上的這瓶水,我拿起來喝,是一件事,這瓶水是事中之物。按照西方物理學來描述,這瓶水是一個物體,在空間中位移。中西方哲學的差異和劉先生講的兩種空間觀的差異挺像的。從西方形而上學視角來看繪畫構圖,就是將不同的物體擺放到有三維坐標系的空間中,彼此之間形成一種坐標關系。但是,如果想在畫中表現“事”的話,繪畫就不得不引入“時間”維度。實際上是先把空間跟時間分開了,然后再把這個時間放進去,這就顯得非常的牽強。未來主義和立體主義都想把時間因素放到構圖里去,立體主義是圍繞式的,未來主義是連續式的,它是從一開始就已經把時間、空間切開,究其根本,是把事和物分開了,首先描繪事外之物,描繪一個脫離任何事情的物,再想辦法通過第四維“時間”來暗示物體的運動。他們永遠無法理解劉先生這種生成式、運動式構圖。這在西方形而上學里,是難以理解的。我覺得這個恰好是我們的一個天生的、與生俱來的思維的優勢,但是這個優勢以前是被遮蔽掉的,以前很少有人從這個維度來想這個問題。我覺得劉先生和鐘先生談的宇宙觀、宇宙感挺有意思。這是一個很大的哲學問題。

《雀鳥靈光》丨145cm×363cm丨2016

《雀鳥靈光》丨145cm×363cm丨2016現在回到形而下層面,接著討論另外一個問題。剛才我聽出來了,劉先生認為繪畫構圖更接近音樂作曲,而不是接近文學中講故事、講道理的章法。劉先生說,仿佛繪畫有自己的生命,繪畫構圖是自主生成的。說到這個問題,我想起另外一個問題,在繪畫中,一般有兩種類型的構圖,一種是圖畫性的構圖,一種是圖案性的構圖。圖畫性構圖,一般來說會表現相對完整的場景,一個故事場景或一個事物場景,通常和我們眼睛看到的世界有一定的相似性。而圖案構圖,某個器物上的抽象圖案,在限定的空間中占滿位置的圖案,并不會要求它呈現的樣貌和我們看到的世界產生關系。圖案構圖和圖畫構圖,是不同的。劉先生之前專門提到過,裝飾藝術中的圖案構圖對他的繪畫構圖產生了較大影響,但是,劉先生在他剛才的表述里,提到塞尚的一句話,畫面上的世界,與我們看到的世界,存在一種等值關系。也就是說,繪畫構圖與觀看相關,而圖案構圖則未必,那么圖案構圖是怎樣對劉先生的繪畫構圖產生影響的呢?

看世界和看畫之間必然產生關系,在器物和圖案里不會產生這個關系,我就看它就行,不用同時想怎么去看世界。看畫和看世界之間,在歷史上一般形成這么幾種關系,一種關系是畫中的世界模仿了我們看到的世界;第二種關系是看世界的眼光受到了看畫經驗的教育和啟發,畫家教會我們如何來看世界,使我們看到了一個更真實的世界;第三種關系是畫中世界與眼中世界是平行世界,畫中世界好比是另一個現實世界,與我們的世界長得不一樣,但也可以用同樣的眼睛去觀看。大概有這三種關系,不管在哪個關系中,看畫和看世界之間都會形成某種必然的邏輯聯系。但是,圖案和世界之間不存在這種邏輯關系。因此,圖畫性構圖和圖案性構圖是兩個不同類型的構圖。劉先生的繪畫作品,基本上都是和看世界的經驗相關的。這個聯系不僅僅是說,繪畫構圖就是作曲,勾起了我的回憶或情緒,而是說,畫中呈現的世界,和我們每分每秒看到的這個世界,是有一種邏輯關系的。選一個最小的問題,我們只要睜開眼看世界,就能看到光,任何地方都有光,而劉先生的繪畫是有很強的光感的。而在中國傳統的水墨畫里,光的因素并不強烈,盡管它與我們觀看的世界也有很強的邏輯聯系,這又是為什么?對于這個問題,我比較困惑,劉先生和兩位專家能不能幫助我把這個疑團打開?我們究竟應該如何理解劉先生畫作中的光呢?

《昆侖山上的陰陽湖》丨180cm×83.5cm丨2023

《昆侖山上的陰陽湖》丨180cm×83.5cm丨2023于洋:這是很重要的問題,光影、筆墨,很多的學者都談過這個問題,尤其在山水畫里面,在20世紀的以寫實為改造的水墨畫里面都談的是光影、造型、透視和中國畫的造型關系。這個問題非常大,談起來是一個很系統的理論問題,因為我們今天在悅陽空間展場里面,結合作品來談,我們在這么鮮活的現場,還是要回到形而下來談:這個展覽里面最感動我的幾件作品,《草原悲鳴》《追日草》和表現大青山的那張畫,也回應陳岸瑛兄這個問題,他拋出這個話題,光或者是作品中的氣跟整個作品的關聯。這張作品來講,《草原悲鳴》非常意象化,跟傳統意義上的山水畫更為接近,同時表現這種夜景,或者是夜景的山水,談到光了,宗其香先生畫光,畫夜景的光是非常典型的,宗其香、李斛等都把西方素描關系的光影跟中國筆墨結合來畫夜晚、夜景,甚至50、60年代畫夜景,畫工地中的十三陵建設。

《夏日》丨68cm×45cm丨2004

《夏日》丨68cm×45cm丨2004那么,這張畫為什么感動人呢?首先你看到的,“恍兮乎兮、其中有物,恍兮惚兮,其中有象”,同時這張畫又是在意象之中有比較具像的提示,細看之中又是幾匹馬在非常漆黑的夜色之中圍著一圈低著頭,好像在休息,細看又不是,仔細看地上有一只死去的鷹的形象,對面這幅《遠去的琴聲》也有一只鷹,是一只非常英武的鷹的形象。這兩幅畫,一個明亮,五彩斑斕之下的白日夢,一幅是漆黑夜景之中的《草原悲鳴》。我相信這可能也是劉先生在童年時期在草原上的意象的記憶,或者是非常感動他的瞬間,他講到草原上面的,有一種宗教感,所有生靈在逝去之后,所有的人和動物都會去紀悼它,這件作品有非常深刻的抒情性的悲愴的一種意味在里面,這里面也就通過幾處留空,他其實又用中國畫即白當黑的,留白的手法,幾處空點來提示,這幾處空點好像是中國畫沒骨的方法一樣,又露出了輪廓,提示了空間感。這兩幅作品,這張作品雖然畫的是暗夜之中哀悼的題材,帶有宗教感、一般的神秘感的題材,背后又有對于人性、對于生命的一種感知、一種歌頌,他是通過一種雖然是一個紀悼生命的題材,但是是充滿對于生命的敬意這樣的一個主題。這里面確實有草原長調式的那種東西在里面。這也呼應剛才岸瑛兄講到的中國繪畫經常有通感式的關系,跟音樂、文學,包括跟建筑,我們經常借用很多的概念,劉勰《文心雕龍》講到“意象”“隱秀”,其實也都是畫論。包括講的章法和音樂里面的譜曲、作曲,通過這兩幅畫的對照,一幅是看似非常理性畫的,造型化、線性的,一幅用團團墨氣來表現,都是凸顯了敘事性、抒情性,在劉先生的畫里面,回應剛才的話題,劉先生的畫更加貼近音樂性,不知道他自己是不是承認,更加貼近一種音樂性,如果說和文學與建筑相比,有的人你一看就是建筑性、雕塑性,劉先生的畫為什么是音樂性的呢?他的畫流動,有一股氣息在流動,他非常重視這一點。很多概念是我們借用音樂的,我一直在研究主題性繪畫,“主題”都是音樂的概念,這個詞最早是從德文音樂術語中來的,主題最初指的是一段樂章里面最具有代表性、貫穿始終的旋律,這個就是主題。

《黃河》丨69cm×137cm丨2021

看劉先生的畫為什么是音樂性的呢?月光之下的悲愴、抒情,恍兮惚兮,實際上他是解構了形,或者他并不是主觀或者有意識凸顯這個形,他把形消彌在一個大面積的渾沌之中,或者說看似是一種非常“放”的角度去編排,但中間,他有大膽鋪設、小心收拾,有形的提示之后,使得作品非常巧妙帶有寓言式的,隱秘暗含了寓言的主題。很多畫都顯現出這一特點,包括對面的《遠去的琴聲》,這把馬頭琴也好,包括睡覺做夢的少女的形象。劉先生這樣的畫,一方面把敘事藏在抒情性里面加以表達,因為你要凸顯敘事性,形和情節非常重要,在我看來,劉先生的畫并不是非常重視情節,情節跟敘事在他來看是消彌在一個大的氛圍之中,大的情緒之中去把它融化掉了,這也是剛才講到構圖,講到傳統山水畫論的“三遠”,“三遠”是構圖嗎?是文藝復興以后的布魯內來斯基的那個“透視”嗎?根本不是,因為在畫論里面,“三遠”里面講的是意境,完全講的是三種意境,不是三個視角,三個物理空間。這樣的話,我們會看到這種方法觀念是什么,把豐富的東西,非常多樣性的東西簡化再簡化,簡化到一種形式,簡化到一個能自圓其說的一種方式來表現,這就是劉先生講到的統一,統一之后,又是時間性、又是空間性的,又是敘事性的又是抒情性的,并行不悖,在并行不悖之中,這里面也有包括劉海粟,從石濤八大的藝術里找到和塞尚梵高高更相通的東西。龐薰琹先生和當時的倪貽德先生的《決瀾社宣言》這里面有很多觀點涉及到這些觀念。

在劉先生的畫里面,他要把這么多的豐富性的東西要融化在他的畫里面,包括我背后的《追日草》,這無疑是整個展覽里面最點題的一幅作品。它非常的豐富,像一闕交響樂,按照劉先生的話來講,他不是一個一個畫,是一片一片的畫,是同時生長,一下子涌來,這樣的情感的表達是中國傳統意境,是音樂性的,這種音樂性又結合了西方的經典音樂的復調,還不是古琴的單線結構。

對于光的問題的討論是跟構圖的問題的討論可能又是一致的,因為在中國畫里面的留白的這種對于光線的暗示,既不是高光式的,三大面五大調的素描空間的那個光,同時又通過這個光去塑形,反過來通過留空表達這個形,這一過程又是一致的。這是我大概的感知。

《草原悲鳴》丨141cm×362cm丨2011

《草原悲鳴》丨141cm×362cm丨2011