研究|尼躍紅:關于圖形涵義的研究

時間:2024-03-23 來源: 中國工藝美術學會 瀏覽量:

62 分享:

在傳統圖案的研究中,圖案含義的研究一直處于空缺的狀態。本文通過對圖案原始含義的形式與功能的迫問,讀出其由組織結構、同構關系以及由情境邏輯揭示的意義,進而歸納出圖形在交流中所表現出來的指物、達理、象征、雙關等特征,并在這種暢游中得以窺見深藏在圖形表層之下的文化根源。

在現實生活中,任何視覺形態——不論是由人類創造的,還是大自然賜予的,都是有意義的。它們攜帶著標明自身的獨特信息,這些信息不僅是我們判斷事物之間相互區別與聯系的感覺依據,也是我們認識和理解事物,探索事物的本質特征,引導我們做出正確反應的依據。以往我們對傳統圖形的研究比較注重美學、歷史學、社會學、設計藝術學等方面的探討,較少把它作為人類交流的“語言”——視覺符號來進行研究,因而在我們對傳統圖形這門古老學問的研究中缺少了一個十分重要的視角——關于圖形涵義的研究。

在展開本文討論的問題之前,為了不引起概念的混淆,首先明確這里使用的“傳統圖形”與圖案是同義語,不同于抽象的視覺表現形式“graphic”(圖形),因為在漢語中或在中國文化的文脈中,圖案是一個有著確定含義的概念,而“圖形”(graphic)卻容易把人們引向抽象的視覺元素,后者不是本文探討的對象。

當我們面對大量史前人類遺留下來的視覺圖形或“藝術作品”時,最先引起人們興趣、激發人們探索熱情的,往往不是它們的美學特征,而是它們隱含著的意義——那些令人疑惑、費解的圖形、符號究竟向人們訴說著什么?我們的祖先為什么制作這些圖形?如果它們的確向我們說明了發生在遠古時代的某些事件,那么我們是以什么方式、通過什么途徑解讀到這些信息的?

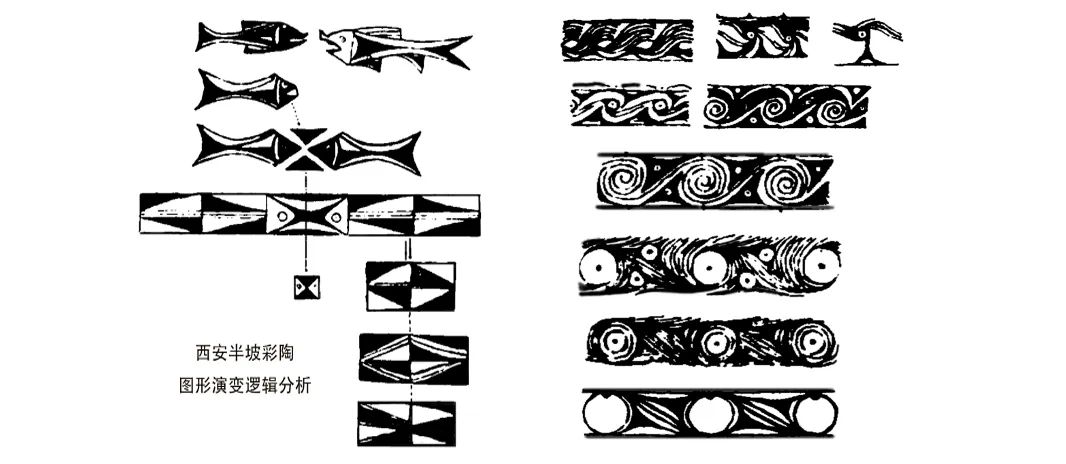

克里夫·貝爾(Clive Bell) 提出“美”是“有意味的形式”,認為凡是能夠喚起人的某種情感、感受的藝術形式都是能夠產生美感的形式。但是,以這種理論去解釋原始藝術,或僅僅把原始藝術看做“美的形式”似乎是不夠的,這不僅因為原始人創造的所謂“藝術作品”在它產生的那個年代并不一定出于獲得美感的目的,考古學所揭示的原始人類的所謂藝術事件往往有著更深刻、更直接的動因,指向了那個邈遠時代人類的心靈世界。例如,我國新石器時代的彩陶藝術,其中大量的圖案、紋飾被許多藝術家、美術史家譽為我國原始社會的藝術典范(圖1)。從這些圖形的組織結構和表現技巧來看,的確呈現了我國原始時代的工匠在掌握形式美的一般規律方面達到了相當高的水平,可以稱為名副其實的“有意味的形式”。然而,僅僅從美學的角度來衡量它們的價值是遠遠不夠的,“有意味的形式”除了可以被理解為美的形式以外,也是“有意義的形式”,而后者對于揭示原始藝術發生的原因、動力等問題具有更積極的作用。

圖1半坡彩陶圖案

有的學者認為:“現代人在史前藝術作品中領悟到某種美或藝術的意緒,主要指的是史前藝術給予人們的某種審美效應,亦即鑒賞效應,然而這種審美效應并不必然地就是史前藝術作品制作者的動機本身”,“史前藝術作品作為史前人類艱難生存活動的某種特殊的物化形態,它得以產生的動機并不是為了審美,而是別的什么東西”。還有的學者認為,我國新石器時代彩陶紋樣中的幾何圖形,是由寫實的動物形象逐漸抽象化、符號化而得來的,是一個由內容到形式的積淀過程。“在后世看來似乎只是‘美觀’、‘裝飾’而并無具體含義和內容的抽象幾何紋樣,其實在當年卻是有著非常重要的內容和含義,即具有嚴肅的原始巫術禮儀的圖騰含義。”

早在1962年,石興邦通過對大量彩陶圖案的分析,發現了不同圖形之間的某些邏輯關系,并據此推論:“在原始社會時期,彩陶紋飾不單是裝飾藝術,而且也是族的共同體在物質文化上的一種表現,彩陶紋飾是一定的人們共同體的標志,它在絕大多數場合下是作為氏族圖騰或其它崇拜的標志而存在的。”根據對圖形的邏輯分析,他認為半坡彩陶的幾何紋是由魚紋演變而來的,廟底溝彩陶幾何紋是由鳥紋演變而來的(圖2)。進而,他推論:“如果彩陶花紋確是族的圖騰標志,或是具有特殊意義的符號,仰韶文化的半坡類型與廟底溝類型分別屬于以魚和鳥為圖騰的不同部落氏族,馬家窯文化屬于分別以鳥和蛙為圖騰的兩個氏族部落”類似的情形在世界其他地方的考古發現中也有許多實例,在距今23萬年前的敘利亞格蘭高地發現的卵石小雕像,“其制作動機很可能就是最初萌發的圖騰觀念,或者說它們就是目前所知道的最早的,由原初圖騰觀念引發的史前藝術的序幕”。

圖 2.廟底溝與半坡彩陶紋樣演化的邏輯關系

北美印地安的納瓦霍人有一種傳統習俗——通過制作沙畫來達到祛除疾病的目的:他們用彩色沙礫、碳粉在地上撒成象征性圖案,在這些圖案旁邊舉行治病儀式,病人在信仰術士的指導下通過努力辨認沙畫來獲得祛病的精神力量。通過上述事例的分析,可以說明某些傳統圖形不僅僅是“有意味的形式”,而且也是有意義的形式,后者在解釋其創作的原始動機方面似乎更具有說服力。因此,筆者更支持把某些傳統圖形看做傳遞某種思想、信念的視覺符號,而不是為了獲得美感的裝飾之說。

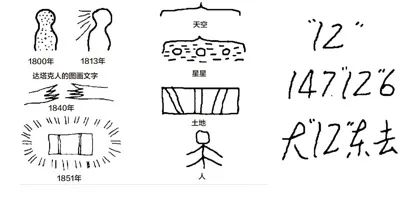

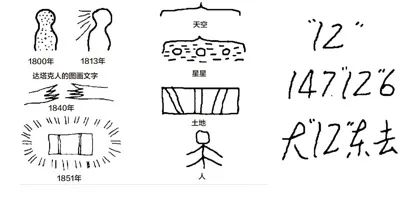

對于某些傳統圖形原始涵義的解釋,還有另一種觀點——把它看做記述生活事件、交流信息的“符號”工具。在文字產生之前,人們記錄生活事件、傳遞信息是通過圖畫的形式來實現的,這類圖形被稱為“圖畫文字”(pictography),用圖畫的形式表達思想、記載事實,起到輔助的交際、幫助記憶作用,但它不記錄語言,不能代表詞語,不能形成句子,只對喚起記憶、描述事件起輔助作用。我國著名的民族學家楊堃先生認為:最初的繪畫和雕刻都是用于記事和交流思想的,例如:出土于仰韶、良渚、馬家窯、龍山等新石器時代遺址的彩陶,其器物上的裝飾有許多是用于記事的符號或標記。西安半坡就曾出土了一百多個這樣的陶器,其中有二十多種表達事物數量、性質的符號,并認為是古代文字的萌芽。這樣的圖畫文字在近代許多原始部落中,如北美印第安人、愛斯基摩人、熱帶非洲的部落、美拉尼西亞人、密克羅尼西亞人等常可見到。它們不同于一般性的模仿或再現生活場景的繪畫,而是帶有某些明確的、象征性意義的符號,如畫三個太陽表示三天,畫十條短線表示十個人等。北美的達克塔人在牛皮上以圖畫的形式記載某年發生的重要事件(圖3),1800年,表示那年流行天花,1813年表示那年流行百日咳,1840年表示那年達克塔人與外人和好,1851年,中間一方氈毯,周圍坐一圈人,表示那年首次得到政府送的氈毯。

圖3北美達克塔人的圖畫文字,圖4納西族東巴文中的圖畫文字,圖5 結構的組織作用

我國納西族的東巴文,是一種很原始的文字,其中有一部分仍保留著圖畫文字的形態(圖4)。這些圖形已經擺脫了表現對象的自然形態,具有較強的抽象性、概全性,從記錄直觀的自然現象上升到表達人對自然現象的概括和理解。我們很難在原始人的繪畫和圖畫文字的動機之間做出嚴格的區分,換句話說,很難把那些描繪、刻畫在崖壁、獸皮、尸骨、器物上的圖形、符號看成是由兩種截然不同動機而產生出的東西,它們原本應該出于同一種目的——記錄生活事件、傳遞重要信息。這就如同遠古時代的科學與巫術迷信處于一個混沌、統一的整體一樣。

如果我們把傳統圖形看做傳遞某種信息的圖像符號或視覺語言,那么,“一切藝術形式的本質,都在于它們能傳達某種意義,任何形式都可以傳達出遠遠超出形式自身的意義”。這些意義是怎樣從形式中被我們感知的?至少有三個基本因素對圖形涵義的傳達起著重要作用。

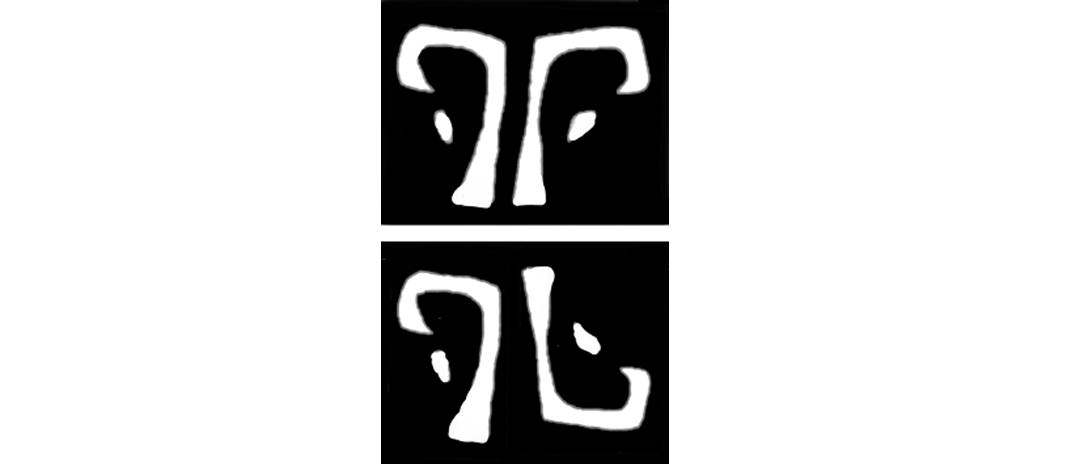

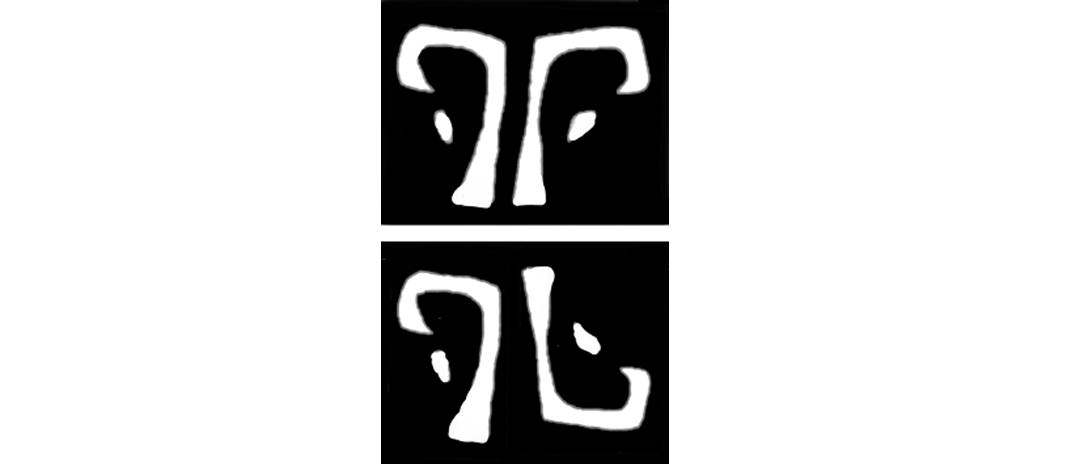

在人類的視知覺中,對任何形態的感知都是從分析它們的基本特征入手的,這些特征可以被看做事物的結構性質(包括部分與整體之間的組織方式,以及由此形成的外部輪廓),離開了結構,我們就無法獲知一個形態的意義。如 (圖5)所示,圖中第一行的符號含義在沒有結構背景的情況下很難確切地被人感知,當我們把它納入兩個不同的組織結構中,同一個符號代表了兩個完全不同的意義。在結構中我們超出了從某種東西中所真實得到的感覺信息,結構賦予了它真實的生命和意義。

圖6 意義存在于結構之中

(圖6)是一個具有一定抽象性的牛頭圖形,雖然它沒有外部輪廓,但看上去仍然可以感知到牛頭的基本特征。由上述兩個實例可以看出, 一個事物的外部形狀以及基本單元的意義是由它的內部結構決定的,這個結構對于人們感知其形態特征、獲得恰當的意義起支配作用,它構成了事物各部分之間的特定秩序,如果這種秩序發生改變(圖6下),雖然圖中視覺元素沒有變化,但由于結構方式的改變,使人無法辨認出原來牛頭的形象,圖形原有的意義被消解了。

我國古代的玩具智力“七巧板”,是將一個正方形分成大小不等、形狀各異的七塊,根據這七塊有限的形狀,通過不同的組織結構就可以創造出豐富的視覺形態,這可以說明結構在傳達形態意義方面起著核心的作用。一種結構必然會創造出屬于它自身的式樣。因此,筆者認為,創造一個形式,實際上就意味著創造一種結構,它使形態的本質特征得以呈現。“任何人對個別實體的完全客觀的感知是不可能的,任何觀察者必定從他的觀察中創造出某種東西。因此,觀察者與被觀察的對象之間的關系就顯得至關重要了。因此,可以說事物真正的本質并不在于事物本身,而

在于我們從各種事物之間構造并從它們之間感覺到的那種關系……任何實體或經驗的完整意義,除非它被結合到結構中去,否則便不能被人們感覺到。

”

(圖7)這是我國古代的畫像石刻,是中國古代神話與自然觀的集合體,圖中每個形態都代表著一個特定的意義,它們的結構秩序體現了以人為主宰的自然觀。《大戴禮》中說:“陽之精氣曰神,陰之精氣曰靈,神靈者,器物之本也。”《禮記·樂記》中說:“陰陽相摩,天地相蕩,而百化興焉。”將這種二元的“陰陽”觀念反映在藝術中,用藝術的形式闡釋遠古神話,必須有與之相應的形式結構。圖中央的兩個人物為東王公、西王母——隱喻陰陽之交合;鳥兔為日月,御者為羲和——太陽神的化身、萬物之主宰。從圖中我們領悟到:陰陽交合存于日月天地之間,而統帥這一切的便是人類始祖的化身——羲和。設想一下,這樣一種遠古觀念如果不是以這種特定的結構秩序來表達,是無法被人們感知的,如果圖中的每一個形象不是按這種秩序排列,那么,這一式樣所要傳達的意義便不復存在了。因此,結構在組織、構造圖形的涵義中起著決定性作用,它創造并賦予了任何視覺語言之間所要傳達之信息的邏輯關系。

2、同構關系

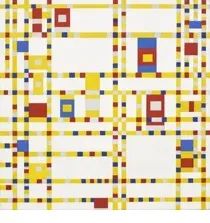

從某種意義上說,圖案形態可以區分為兩大類:再現外部世界的形態和抽象形態。人們創造這兩類形態的動機或許是不一樣的,但它們卻以同一種方式對視覺發生作用——用圖形傳遞信息、表達思想感情。前者表現事物的外部特征,是直觀的,因而,它的含義可以被我們從中直接把握到;后者不表現或不能表現事物的具體性狀,是寫意的,確切地說它只是一種形式符號。如果我們以再現的藝術觀去理解它們,那就不可能“看”到它的真實形象,也就無法理解它的內涵。然而,我們的確從中感受到了某種東西,那就是一種情緒,一種對世界秩序和思想觀念的理解,甚至可以從圖形中感受到某種非視覺的力量——對聽覺、嗅覺、觸覺的體驗。是什么樣的機制使抽象的視覺符號與這些感官體驗建立起聯系?這就是同構關系,抽象的視覺符號正是通過同構關系來把握現實世界的。所謂“同構關系”指的是事物之間存在的某種可以保持信息交換的關系,它是連接藝術與現實、人類與自然的一座橋梁。這一概念的發現為我們解釋抽象圖形為什么能夠準確地表達某些自然規律、人類的觀念,提供了有力的認識工具。很難設想,如果失去了這種認識能力,所有人類創造的抽象圖形還能給我們提供多少有意義的東西。舉例來說,我們都親身體驗過都市節日的氛圍,在筆直、狹窄的街道上躍動著的人流、繽紛的色彩與歡樂的音樂交織在一起。這一切通過我們的感覺器官,以某種形式印刻在腦海中。當我們看到以同樣的、經過概括、抽象化了的結構形式表現出來的視覺圖形時,這兩種形式之間就具有了同構關系,從而喚起了我們曾經體驗過的情感。

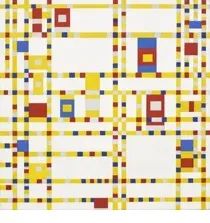

圖8 蒙德里安 《百老匯爵士樂》

這是蒙德里安以《百老匯爵士樂》為題創作的抽象繪畫作品,一個感覺正常的人、一個曾經有過某種體驗的人都不難從中感受到他所要傳達給我們的信息。由于同構可以賦予形式符號以某種意義,這就意味著形式符號可以把握現實世界。所以,視覺形式中的秩序不僅可以傳達人們對生活和世界秩序的理解,也可以傳達非視覺現象的秩序,這就是為什么我們往往可以用音樂中的概念來闡明繪畫中的規律之道理。我們不是常常可以在視覺形式中真實地感受到節奏、韻律等音樂形式的存在嗎?“藝術不是自然的替身,而是傳遞精神活動的一種特殊途徑,從康定斯基試圖建立一種以‘內在情感’為依據的抽象繪畫法則來看,正是為了造成一種情感上的震動,使畫面上呈現出某種視覺上的音樂感,這樣便為繪畫語言增大了自由的幅度和表現力。這種‘內在’的東西其實就是對世界秩序、某種結構的理解”。

在中國傳統裝飾藝術中有一個突出的特征,就是注重“意義”的表達,幾乎沒有哪一種藝術形式不把“意義”問題放在突出的地位。換句話說,在我們祖先的生存環境中,幾乎沒有哪一個重要的場所、器物上使用了不含有某種確定意義的裝飾。在這一點上,我們的確是把裝飾藝術當作傳遞思想的“語言”來使用的。例如:在我國新石器時代的彩陶、商周時期的甲骨文、青銅器,秦漢時期的畫像磚、瓦當等器物中都有描繪與太陽有關的圖形,說明太陽與遠古人類的生活和圖騰崇拜有密切聯系。這些圖形最初是簡單的、符號化的,發展到后來內容不斷豐富,逐漸演變成某種動物的形象,成了中華民族精神的象征(圖9)。這些圖形與其說是為了裝飾、美化殘酷的生活環境,不如說是為了傳達某種意志和思想,在資訊很不發達的時代里,它們實際上是一種教化的力量。

圖

9 商代后期銅鏡中出現的囧形紋

傳統圖形是歷史積淀的產物,它們因地域和種族的差異而呈現出不同的風貌。圖騰崇拜是人類歷史上共有的文化現象,每個民族有著各自的崇拜對象,有崇拜動物的,也有崇拜某種自然現象的。這些崇拜物即是這個民族的象征和標志,所有歷史上形成的風俗禮儀都可以追溯到這個源頭。

圖10 漢代畫像石刻中龍的形象,圖11 苗族刺繡中龍的形象

圖10、圖11分別是苗族和漢族龍的形象,它們都曾是原始先民們圖騰崇拜的對象,但是,由于兩個民族對龍的認知和理解存在著差別,因而,它們的形象以及從這些形象中漾溢出的情感是大不相同的。苗族人把龍看成是“吉祥仁慈的神物,能賜給人們金銀和兒女,英雄遇難龍能搭救。龍還能呼風喚雨,使五谷豐登。總之,把龍看成像西方的上帝一樣,十分崇敬,也期望自己的下一代能像龍一樣升騰上天,賜福于人們”。正因為如此,他們創造的龍體現著積極、樂觀的情調。而在漢族的文化傳統中,龍是云神的生命格,是開天辟地造化萬物的神靈,也是皇權威嚴的象征,人與神處于對立的地位。因而,漢族文化中龍的形貌是風云流動,行威剛健,騰變著一種邃古的力量,使人感到

敬畏,可望而不可及。

人總是在特定的文化環境中生存,始終受到這個環境的濡染。由此而形成的生活習慣、禮儀風俗、思維方式和信念都在潛移默化地影響著他對外部世界的認識,這種影響作為一種歷史的力量,在每一代人的心靈深處不斷積淀、延續,構成了文化發展的鏈條,這個鏈條就是我們所稱的“文脈”或“情境邏輯”。這種邏輯對于文化的發展起著正反兩方面的作用,從積極的方面說,它使一個民族的文明進步保持了同源現象,使不同時期的文化藝術體現出總體上一致的性,具有整合的作用。從消極的方面看,它容易使一個民族禁錮、封閉在已有的文明成果當中,厚古而薄今,惟我而獨尊,在沒有外力沖擊與交流的情況下,很容易造成文化發展的單一或停滯。

如果我們把圖形看做信息交流的重要手段,那么,它在這種交流過程中表現出以下幾方面的特征:

任何事物的外部形態都具有標明自身特征的作用,事物的性格和特點都可以通過其外部輪廓和結構傳遞給我們。我們創造一個形態,為的是使人們通過認知這個形態對其所代表的事物之性質、特征有所了解,并為區別不同的事物提供感覺上的依據。我們借用符號學中的概念來說明這個問題。指物性,是說圖形符號具有直觀的、表現事物外部形貌的能力——能指與被指之間存在形態上的一致性或相似形。在符號學中,這類符號被稱為“肖似性符號”。如圖12通過高度概括事物的外部輪廓和結構特征,使人可以輕易地指認出圖形所代表的對象。

圖12圖形的指物性

圖形符號不僅具有指物性,還具有表達事物規律、呈現事物內在聯系的能力,它可以超越自然狀態,把握事物內在的規律。“規律是事物發展過程中的本質聯系和必然趨勢”,是反復起作用、支配事物發展變化的內在力量。對于某一確定的時間和空間來說,規律是看不見、摸不著的。然而,我們從作為藝術形式的視覺圖形中的確“看到了”某些表達事物規律的東西。因為“藝術并不是對一個現成的即予實在的單純復寫,它是導向對事物和人類生活得出客觀見解的途徑之一。它不是對實在的模仿,而是對實在的發現”。這種“發現”的眼光早在幾千年前就體現在我們祖先創造的象形文字中(圖13)。事實上,我們對藝術并不苛求,我們所希望看到的只是事物之間的某種關系,只要我們用形象表達了這種關系,它的含義自然就會被人們正確地感知到。

圖13“火”的視覺圖形與古代漢字“車”的圖形

“達理”是指傳達或表現人們的內心之“理”,是人們對客觀對象本質特征的整體認識和理解,而非客觀事物自然狀態的重現。(圖14)是我國漢代畫像石刻“泗水撈鼎圖”,它是對自然空間環境的真實再現嗎?不是。然而,我們的確真實地感受到了天上、地下、水中人生鼎沸的熱烈氛圍。它在現實世界中或許是不

真實的,但在藝術中卻是真實的,因為它在本質上完整地表現了人與自然空間的關系,是“合理”的——合人們對這種關系的認識之“理”。正是因為圖形的這種達理性,為視覺圖形增大了表現的幅度。對于我國傳統圖形表現出的這種特征,不能僅從透視學的角度進行理解,還應從藝術觀、自然觀的角度進行理解,否則就不能真正體察中國藝術與西方藝術的區別。這種以表現事物內在規律和結構的視覺方式并沒有隨著古人的逝去而被塵封在歷史的記憶中,它依然頑強地活在中國民間藝人的內心世界。

圖15 陜北民間剪紙

(圖15)是陜北民間藝人創作的剪紙,在圖形的藝術處理上,人與景物的關系并沒有受到真實的視覺現象的束縛,人與毛驢采用的是側立投影的觀察方式,磨盤和碾子采用的是水平投影的觀察方式,將這兩種不同的觀察方式得出的結果應用在同一個畫面中,體現了民間藝人淳樸、大膽、睿智的創造精神。

3、圖形的象征性

用圖形來表達人們的某種思想、觀念,是從遠古時代就已經開始的有關符號應用的實踐活動。在迄今為止的考古發現中,世界各地均有以某種符號代表太陽,作為圖騰崇拜對象的記載(圖16)。這些圖形不是供人欣賞的藝術,而是作為族或類的群體標志和象征,它實際上是作為一種視覺語言來使用的。這種行為在符號學中被定義為“給予意義”的活動,符號的作用就是“給予某種事物以某種意義,從某種事物中領會出某種意義”。

任何符號都具有兩重性質:能指與所指。圖形的象征性可以從這兩重性質來加以解釋。其一,它是可以直接感受到的能指——符號本身;其二,它是可以加以推知和理解的所指——符號的含義。有人認為,象征性符號含義的確定最初是任意的,一旦被確定,便具有約定俗成的社會約束力。從我們掌握的考古事實來看,即使是遠古時代的圖騰標志,其來源也不是任意的,而是有生活根據的,否則,我們就不能正確地解釋人類思維的來源問題。

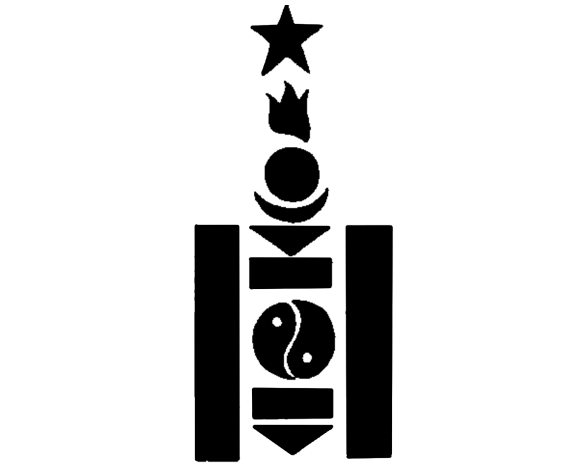

(圖17)是蒙古國旗上的“索云寶”圖形,蒙古族視其為本國人民自由獨立的象征。圖中每個符號所代表的意義均取自古代所作的解釋:“太陽和上弦月在傳說中分別代表蒙古民族的父親和母親,而上面的火苗則表示愿蒙古民族永遠繁榮和昌盛”。象征性圖形在我國的傳統文化中具有十分廣泛的應用,幾乎所有吉祥圖案都具有這種象征性,如龍、鳳、麒麟、朱雀、蓮花、喜鵲、蝙蝠、蟬、兔、桃等等。這些自然中存在的和“真實地想象”中的事物,被人們賦予了種種美好的情感,寄托著世世代代中國人祈求幸福、強盛、祥和的愿望。

4、 “圖”與“底”的雙關性

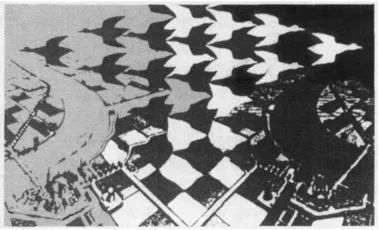

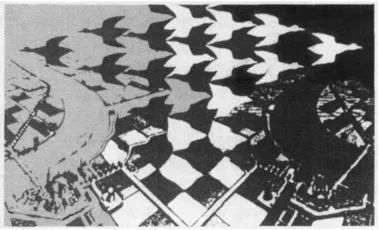

圖18 埃舍爾的版畫《白天與黑夜》

在人們閱讀圖形的經驗中,一般只從被描繪的對象中獲得信息,往往忽略了背景和空白的意義。要想讓人們把圖形與背景都作為有意義的內容加以關注,就必須使兩者攜帶同樣有意義的信息。使其形成相互依存、彼此不能被分離的整體,即矛盾的雙方互為存在的條件,失去一方,它方也就不存在了。因此,我們在構造一個圖形時,如果能把圖形與背景作為同樣有意義的東西來處理,我們就可以創造出一個結構嚴密、完整、攜帶最大信息量的圖形。著名的瑞士版畫家埃舍爾在這方面可謂達到了登峰造極的程度,他創作了許多令人難以置信的圖景。

(圖18)這是真實的天空與田野、白天與黑夜嗎?在現實中不可能存在這樣的情景,但是,埃舍爾在藝術中卻真實地為人們呈現了一個不可見的世界。他以一個數學家縝密、嚴謹的思維,藝術家大膽、熱情的想象力豐富了人們的視覺經驗。

值此本文探討了圖形的意義及有關的性質。對傳統圖形來說,必須把它納入文化發展的時代語境中加以理解,因為圖形的演變和發展實際上映射了文化的演變和發展,中國的傳統圖形更突出地反映了這一點。

一部圖形發展的歷史實際上就是文化發展的歷史,它記錄、鐫刻了每一個時代人們的思想和情感,瀏覽這個歷史,仿佛在圖形的詩意中暢游。從這個角度看,人類社會發展成今天這個樣子,應當歸功于文化的力量。“文化深深地改變著人類的先天賦予,它給予人類這樣深刻的思想和遠大的眼光,這在任何其他動物中都是夢想不到的”。

尼躍紅,中國工藝美術學會纖維藝術與設計專委會主任,

北京電影學院

原副院長、

教授。

責任編輯:張書鵬

文章來源:中國工藝美術學會纖維藝術與設計專委會