訪談丨馬嘯鴻:我們能否達到與元代文化相匹配的視覺素養(二)

三

澎湃新聞:

您十分警惕“漢化”的歷史敘事,指出也應該關注元代士人“胡化”的一面。漢化與胡化的進程是否有沖突、妥協?

馬嘯鴻:我對“胡化”一詞的態度較為矛盾,援引這個概念只是為了表示漢化敘事的對立面,同時我始終對二元對立深表懷疑。在我看來,二元對立是有害的,它嚴重阻礙了任何一種細微的思考。我的理解是,直到明初,大漢族主義才成為一種主要的文化力量(參見歐立德[Mark Elliott]的研究)。但即便如此,我們仍很難知道此前的人們會如何理解這些概念(華化、胡化等),因為我們的歷史視角會影響我們的判斷。在現代學術界,“華化”一詞的經典來源,是陳垣的著作《元西域人華化考》,這也令該詞影響深遠。當然,“胡化”這個概念在我們聽來是貶義的,似乎它玷污了原本純粹的漢文化或華文化(如果曾經確實存在的話)。

僅從一些交友關系和藝術合作中,我們就會發現元代人的生活更加復雜。趙孟頫就曾悼念過鮮于樞。1338年,奉朝廷之命,南方漢人揭傒斯和色目人康里巎巎合作,為蒙古官員竹溫臺(Jigüntei)撰寫、書丹碑文(《大元敕賜故諸色人匠府達魯花赤竹公神道碑》),該碑近年被再度發現。碑的陽面是漢文(揭傒斯撰文,康里巎巎書丹后鐫刻上石),陰面是回鶻蒙古文。這是一種妥協嗎?蒙古帝國為什么要妥協?

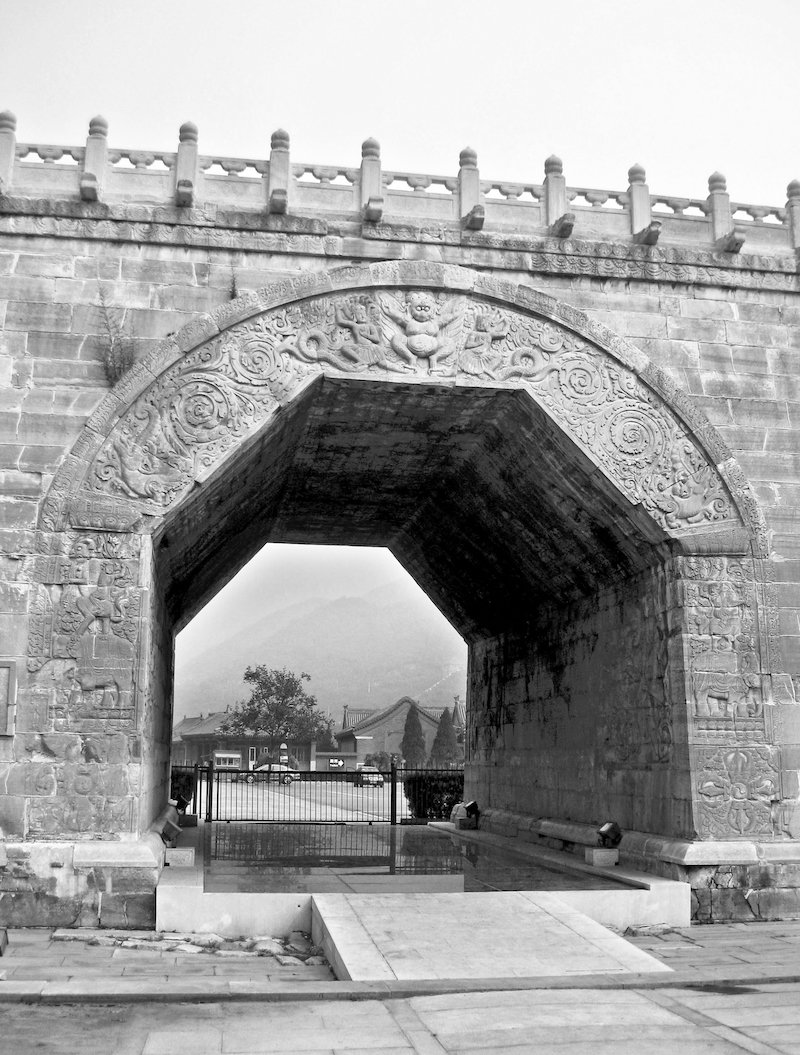

想想居庸關云臺那多語言銘文的日常性和復雜性吧。也想一想當時通行的國字八思巴文,它能用于轉寫多種民族語言,其形式看起來像漢文,卻是拼音文字。我認為,八思巴文的重要性遠超我們既有的認知,而且我猜大部分證據材料已毀于明初。考古證據表明它使用廣泛,尤多用于書寫姓氏。如果所有姓氏都用國字書寫,可能會使少數非中國人更容易采用中國姓氏。也許它的使用情況有點像清朝所有男子都留有滿洲式的辮子,只是它不帶有父權控制的色彩。

居庸關云臺拱門西壁銘文細節,北京北部

這處細節顯示了多語言的文本,但左下角的八思巴文所占面積最大,如果我們想更多地了解“華化”和“胡化”——鑒于這很可能只是為了延續二元對立(總是有利于同一權力集團),其價值并不確定——不妨看看精英的通婚。色目人康里巎巎和任仁發(南人)是姻親。我們還可以試想,在一個家庭中,若一位男性蒙古宗主擁有蒙古人、色目人和漢人妻妾,他們的孩子們是如何接受教育的?或者,若一個有權勢的蒙古婦女嫁給本地的當權者,比如成吉思汗的三女兒與她的丈夫共同治理華北地區,這樣家庭中的后代教育問題又是怎樣的?居于揚州的意大利女子卡塔琳娜·伊利奧尼(Katarina Ilioni)之夫可能是什么樣的人?元朝的政治、外交和商業精英在種族與文化上都是非常多元化的,但我們還沒有提出過很多整體性的問題,比如在這樣一個世界里,一個人是如何通過協商手段實現社會地位的向上流動,尤其是婚姻聯盟(中世紀的一種和親形式)所發揮的作用,它在蒙古人占主導地位的治國模式中至關重要。蒙古時期,以及契丹、西夏、女真甚至清代歷史的挑戰性在于,統治階級中相對較少的一部分人,是如何在一個多樣化、被賦予權力的二級行政機構的支持下,統治著遠比他們多得多、占主體地位的漢人。

澎湃新聞:

趙孟頫是您的主要研究對象之一,他“既被貶為降元叛夫,又被推舉為一代宗師”,他個人的藝術成就有哪些特點?對后世文化有哪些影響?

馬嘯鴻:趙孟頫這樣的人物在歷史上并不多見。他是中國南方的一位神童,后來成為元朝的通才和政治家,這讀起來真像一部帶有主角光環的傳記。是的,至少在他的早年,他似乎對公職生活深感矛盾,因為他還是剛剛被打垮的宋朝皇室的一名宗室成員。他發現自己難以忍受蒙古政權的一些(在他看來)惡劣至極的暴行,比如朝會遲到者將遭到鞭打。我們尚不清楚他本人是否也曾因遲到而受到鞭笞,但他成功地在那之后禁止了對朝廷官員的鞭責。

他也是一個非常引人注目的男子,其容貌“豐姿如玉”——任何人都能欣賞到這一點,包括稱他為“神仙中人”的忽必烈。我認為,忽必烈想召他做男寵(catamite)的說法是不可能的。趙孟頫自幼喪父,主要由由母親撫養長大,這意味著什么?一些精神分析者可以對此展開研究。他也是一個有家室的人,這一點也很有趣:他是管道昇(可能是中國藝術史上最著名的女性藝術家)的丈夫,也是其著名后人的父親和祖父。在其有生之年,元廷就已對趙-管家族青睞有加。1319年,趙孟頫的妻子可能是因腳氣病去世,盡管御醫已悉心照料。趙孟頫悲痛欲絕,不久后也離世而去了。能讓我們這樣談論的偉大藝術家并不多。

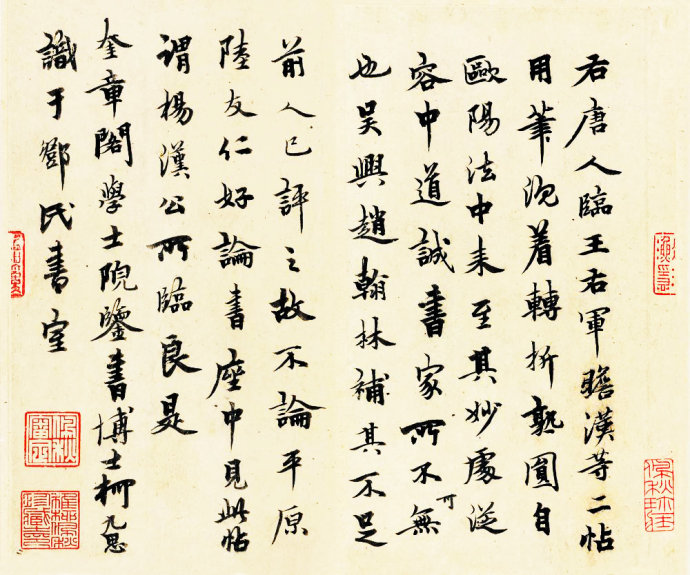

在后來的藝術史中,任何深入研習書畫經典名跡的人,都能在卷軸拖尾的跋文中尋見他的身影。在題跋中,趙孟頫通過自己開創性的批評實踐,深刻地塑造了后世鑒賞家回應歷史作品方式。在古代名跡上書跋絕不適合怯懦之人:你將被高度暴露在歷史的大舞臺上。不過,趙孟頫在此卻如魚得水:他在題跋時得心應手、游刃有余,并以自身獨特的風格影響著他人的行為。

趙孟頫并不是一位容易研究的藝術家,我已經花了很長時間來找譯者,以充分翻譯我關于趙孟頫藝術的專著(Zhao Mengfu: Calligraphy and Painting for Khubilai's China, Hong Kong University Press, 2011)便可資證明。我希望有人能勝任這項工作,希望能在2025年看到簡體中文版問世。

澎湃新聞:

地震、洪水等“天兆”向來被視為上天的懲罰,元朝統治者有多重視“天兆”?他們如何處理和應對“天人感應”?

馬嘯鴻:“天兆”不僅僅是警告,宋徽宗就記錄了眾多來自上天的吉兆,這些祥瑞得以留存于《瑞鶴圖》和《祥龍石圖》等畫作之中,但看看他的下場:他是“無能昏君”的典型。但是,后來又有哪個“無能昏君”成了偉大藝術家呢?像嘉禾(雙穗禾)、真龍應時出現等瑞象,在元代也從未過時。至于地方和民間文化中,似乎大多數元墓里都仍然繪有(儒家)孝道圖,其中許多都有天兆祥瑞,因此這種普遍的信仰體系是廣泛存在的。

對于蒙古統治階級來說,我們應謹記成吉思汗曾下令,蒙古人只應順從蒼天騰格里,它是宇宙中唯一的力量。對于地震或洪水等重大事件的深層意涵,過去之人的態度從輕信到憤世嫉俗無所不有,現在仍然如此。然而,只需親身經歷一次大地震,便足以動搖任何人的信仰。盡管如此,我更傾向于觀察朝廷會如何處理、管控帝國的風險和異常情況,而相關證據可見于《飲膳正要》等助益于宮廷生活的手冊,該書由忽思慧及其御醫同僚們共同編著。

奇怪的是,與西亞和歐洲相比,中國沒有太多關于14世紀中葉黑死病大流行的證據材料,但它對中國和內亞的人們必然造成了極大的破壞。對我們這些重視視覺和物質文化的研究者而言,“平話”(附圖的戲劇文本)是另一個重要材料來源。納爾遜-阿特金斯藝術博物館所藏《宦跡圖》卷(或作于元末)的證據表明,大都的朝廷一直在盡其所能地繼續處理國家的常規事務,直到最后都在參照成熟的、經過驗證的治理模式。

六

澎湃新聞:

元朝統治者和士人如何看待中國傳統的道德題材以及經典學說?建立奎章閣學士院有何用意?客觀效果如何?

馬嘯鴻:我常常在想,若僅憑殘存于主流經典中的內容,我們了解到的元朝形象將是何等偏頗。通過板倉圣哲策劃的宋元繪畫展覽,我們得以窺見保存于日本的中國和元朝藝術,它們展現了一種截然不同的視角,這種視角是未經明清學者組織編選或策劃過的,因而更能體現跨文化的聯系,例如禪宗的五山制度(Chan/Zen Gozan system)就反映了這點。

如果你觀察與元朝宮廷相關的傳世藝術品,便能發現其中蘊含著某種特定的美學趣味,如強調精湛的技藝和豐富的質地,但這不應被視為全部。即使加上考古發現的內容(其往往保留了更多地方或鄉土藝術傳統),也不能完全矯正那種既有印象。當然,中國的道德主題和古典學說對元朝統治者十分重要,這不僅是因為他們好奇心強、從本質上重視學習,還在于它們的間接效果,因為其對協助制定與執行政策的士大夫和其他人意義重大。奎章閣似乎是一種宮廷沙龍,是一種讓蒙古皇族、漢人和色目人朝臣參與游牧文化的方式,即在宴席、宴會和其他權力集會上將宮廷事務與享樂混為一談。現在,這些活動已經從戰場和獵場上華麗的皇家帳篷區,轉移到了京城寺廟和宮殿的建筑環境中。

公主祥哥剌吉,是14世紀20年代這種新型社交聚會的先驅人物(參見陳韻如在臺北策劃的展覽“公主的雅集”),但在我看來,她的作用尚未得到充分認識。如果觀察她的藏畫種類以及她委托王振鵬繪制的作品,我們就能感受到她通過文化活動追求的更廣泛的使命。王振鵬《伯牙鼓琴圖》以樸素的墨線描繪了一個古老的典故,其自然主義的表現手法令人印象深刻,是一幅精彩卻又富有爭議性的作品。我曾論證過,這是她通過自己的方式,向所有聲稱對蒙古治下中國偉大文化未來關心的人,無論是蒙古皇族成員還是漢族人,提出了一個尖銳的問題:你們將如何維護和傳承文化的精髓?這種對文化的關注,在本質上究竟會產生怎樣的深遠影響?

元朝末代可汗的長期統治所暗示出的表面上的穩定,也是個令人費解的問題。這是一個矛盾的現象。一方面,我們知道在14世紀四五十年代前后,國家很難應對洪水、瘟疫和其他方面所引發的挑戰。另一方面,以景德鎮為中心的跨亞洲文化事業正在蓬勃發展——畢竟這是青花瓷業大放異彩的時期,它也是有史以來最經久不衰的文化品牌之一。這里的關鍵在于藝術的能動性,以及我們用來解釋藝術的溯因邏輯模式:藝術作品如何改變或維持人們的行為與態度,又是誰有權制定這一發展方向?

馬嘯鴻(Shane McCausland),普林斯頓大學藝術史博士,英國倫敦大學亞非學院美術史與考古史系中國美術史教授,英國藝術與人文研究理事會(Artsand Hlumanities Research Council)成員。主要研究方向為中國美術史、中日繪畫交流史和中國視覺文化等。著有《趙孟頫:忽必烈時代中國的書法與繪畫》(2011)等;編有《顧愷之和他的警世卷軸》(2003),《古原宏伸關于宮廷侍女卷軸畫警世性的探析》(2001)等。同時為中國藝術的學術型策展人。