人物 | 楊奇瑞:藝術對話雕塑的“千高原”

時間:2022-12-16 來源: 中國工藝美術學會 瀏覽量:

360 分享:

本文以美術評論家、畫家王文杰與中國美術學院楊奇瑞教授對話訪談形式來詮釋人物創作的心路:最近,我們在位于杭州西湖區象山藝術公社的楊奇瑞工作室,就楊奇瑞正忙碌著準備的一場特殊展覽“大草圖”的理念和構思以及楊奇瑞的創作歷程,進行了一次深入的藝術對話。據悉,這個展覽的場地將延伸到工作室之外的廣闊自然,與杭州望江山下的河流樹林相銜接。林中的小路與河上的橋梁將成為觀眾的覽線,與其一樓展廳的覽線內外呼應。行人可以穿梭逡巡于自然與人文相交織的景觀。雕塑把自身融入自然,四時風景又把自然物事納入雕塑,雕塑將成為“他者的自身”而具有“塊莖”式的生發性。

楊老師好!剛才到您工作室時路過您一樓的展廳,見學生們正在布展,您是把《攻堅》這件雕塑解構成一組一組,分布在室內外不同的空間,這是一個什么樣的展覽?您在策展意圖上又有怎樣的考慮?它又將產生怎樣的視覺效果?

這個展覽的名稱叫“大草圖”,是圍繞著我的工作室展廳內外的一個展覽。

我的創作得益于學院科班的學習,這也是我的藝術身份,練就了深厚的造型基礎。所以我的一系列歷史題材主題性創作都是在這個造型基礎上實現的。2007年至2021年一系列國家重大歷史題材創作,特別是2019年—2021年創作《攻堅》的時候,可以說是我現實主義創作理念與寫實功夫的一個勃發,雕塑功底的部分得以發揮出來。但是另一方面呢,我在上世紀七八十年代讀大學的時候,就已經接觸了現代主義的藝術語言和藝術形式。中國美院的長項就是從學理上、藝術史的脈絡上進行創作思想的梳理,在這種情況下,我的興趣已經轉移到新藝術語言上。畢業后,又在河南省博物館和省雕塑藝術創作室工作過數年,讓我對古代傳統文化、傳統藝術有了相對深入的認知。后來《仇娃參軍》《棋圣》創作就得益于這一時期的積淀與思考。到海外游學,又讓我開拓了藝術的國際視野,以致有很長一段時間放棄了寫實雕塑的創作,而著力將中華傳統和西方現當代主義東西聯系在一起,創作的作品包含著強烈的傳統民族根性和現當代的形式語言。直至《巨匠廣場》《烽火藝程》等創作,才又開始回歸到現實主義題材和方法上來。但其中呢,都帶有我歷史上形成的綜合藝術語言的運思和創新,也就是寫實主義的創新、重啟和發揚,我的新現實主義創作里邊包含著對傳統藝術、比如說古代寺觀藝術、石窟造像的借鑒,對民族藝術的語言和現實主義風格的再思考、再認識。

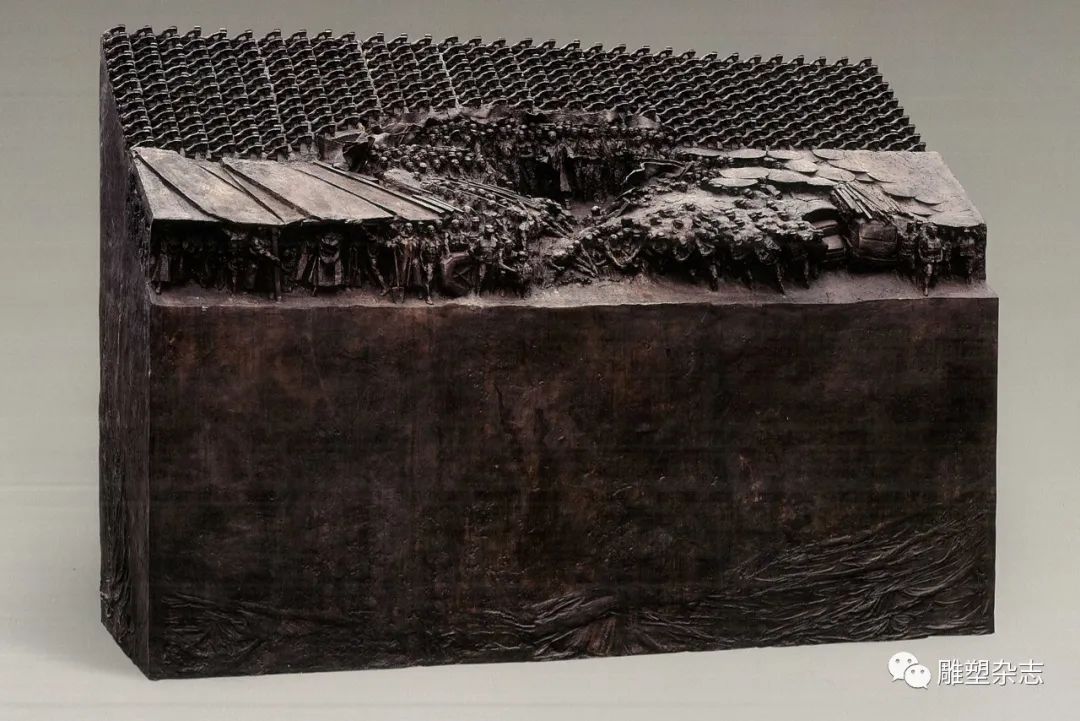

《攻堅》就吸收了中國傳統雕塑中的“懸塑”章法與石窟造像隨形賦勢的敘事營造,以寫實主義紀念碑人物塑造風格,通過順敘、倒敘、插敘、并敘等多種敘事手法,讓十二個歷史情節徐徐展開,從黃河船夫到紅旗渠建設,從石油工人風采到搶險救災壯歌等等,最后結束在筑建幸福路的鋪路勇士形象上。作品完成后,安放在北京新建成的中國共產黨歷史展覽館廣場上。

但是,我始終認為創作是一個開放的過程,而不是一個封閉的系統,它永遠是一種未完成時。每個人的人生是個“大草圖”,歷史也是個“大草圖”,每件作品都是“大草圖”,這也就意味著《攻堅》雖然已經落成,但它具有再創造的基質和潛能。在中國,現實主義雕塑藝術的魅力遠遠沒有被挖掘出來。我認為《攻堅》的稿圖還可以進一步深化、發掘、創造。所以我想將這件扎根中國土壤、具有民族精神和樹形生長特征的作品打散了重來,對原創作稿進行解構、重組,讓它從“樹形”轉換成“塊莖”和藤蔓的方式,去生發、延展和占領空間,等場景完全呈現后,觀眾們自然可以體會到另一種視覺的震撼,而且與立于底座上的整座雕像相較,將會更接地氣,更貼近大眾。這也是無邊的現實主義魅力之所在。所以,這個“大草圖”展覽有一個語言拓新的問題在里面,把紀念性、經典性、寫實性與傳統藝術融合,與當代的解構藝術融合,這是這個展覽的獨特之處。

W:

一個“塊莖”沒有開端,也沒有終結,它始終居于中間,在事物間,在存在者之間。樹強行規定動詞“是”,而塊莖則連詞“和……和……和……”作為自己的織體,正是在此種連接中存在著足夠的強力。《攻堅》這件作品以巍峨崇高的氣勢,以史詩般的雄渾壯闊,把百年革命中的幾個重要歷史節點凝固成一體,非常厚重結實,雕塑具有山岳般的語言,體現了風骨、氣勢、威力、神采,人物塑造形神兼備,剛毅、堅韌的表情下飽含著每一個人不同的性格特征和豐富的內心世界,達到感染人和震撼人的場性效果。法國雕塑家布德爾說“藝術必須從古老的根上生長出來,再讓樹枝伸向現在,等待著開花結果。”可以說,您的這件作品已經具有布德爾所說的雕塑的“樹形”特征。而您現在又要對這件作品進行再創作,以后現代“延異”的方式讓雕塑生長到自然中,把周圍的風景納入自身。我最近沿著您工作室到浙江音樂學院的林中小路走過幾趟,小路兩邊一塊塊方形的雕塑基座大大小小錯落于林間,我可以想象著這些基座上雕塑呈現的感覺,但覺得有些朦朧。

Y:

雕塑如同建筑,它不是孤立的實體,而是關系的實在。雕塑具有空間性、也具有時間性,整合著過去、現在、未來。

傳統雕塑原本具有“三一律”的情節,具有紀念碑的樣式和史詩般的英雄主義氣象。我現在想通過“大草圖”思維,將雕塑變成帶有平凡色彩、與觀眾零距離對視的蒙太奇般跳躍式的敘事作品,具有在地性的特征。不知你是否注意到離我工作室西面百米有一座鐵橋,在其兩側我又加了一個作為雕塑基座的橋,我的雕塑作品《娑婆世界》將在這里落成。

我想將《攻堅》中的英雄人物形象拉回到地面,與《娑婆世界》中的蕓蕓眾生在同一個地平線上,在形象之間形成呼應。“大草圖”將這兩者聯系起來,緣于我對人類性和人性的關注與思考。藝術作品不能僅是從形式到形式,它一定要有內涵、有思想,有藝術家的情感,有藝術家作為中國人的身份這些東西在其中。所以,我不同階段的創作其實貫穿著一個東西,就是我講的這個價值和藝術觀。我始終認為,有了價值觀和藝術觀這個前提,藝術語言才是真正自由的。我們時下的一般觀念認為,藝術以門類、技巧、媒介而分,自成一統,各自為界。其實我打破了這些區分。從價值上講,藝術有普世性、共同性,我就特別看重這一點,不管你做主題性創作還是當代性藝術,必須抓住藝術當中那個最深刻的東西、最具有共性的東西。

W:

這樣也會形成更為曠闊的場域特性。權能場有,依場而現。您創作上對于主旋律內容的把握非常到位,又能深刻領會當代雕塑“占領空間”的訴求和意向,對于當代性的形式支配恰如其分。您對“大草圖”雕塑語言的認知和實踐,也應和了尼采的意志沖動、福柯的皺褶疊現、德勒茲的塊莖生發和德利達的解構延異。當然,您的“意志沖動”屬于英雄主義、現實主義與當代藝術實踐平行展開的意志沖動;您的“皺褶顯現”是屬于大地肌理褶痕中的雕塑視覺涌現;您的“塊莖生發”則是一件作品與另一件作品的遙相呼應和重重無盡的“大草圖”式的、永遠處于未完成的生發;您的“解構延異”,則屬于將以往主題性創作中的史詩情結轉換成日常故事,以及雕塑與現實可親可近、觀眾與其作品零距離的解構延異。

Y:

《攻堅》這件作品的模型原稿被解構了,它的十二個相互關聯的情節,被分解成了一個個局部,錯落在室內外空間,有的依附于建筑的結構,貼近墻角和白壁;有的放置在外環境院落的圍欄上和大樹下,或懸于建筑外立面。這種布置使場性發生了巨變。這件作品放置在首都文化地標的場域與解構后放置到南方的山水園林間,場性的巨變帶來了作品形式意味和審美意味的巨變。空間的特征、場所、路徑使雕塑“主題”會隨著主體位移而發生改變。主旨首先與一道風景、或像路標一樣的特征相關聯。

W:

從一座雕塑到另一座雕塑,讓看到的景觀連續起來,讓視角運動起來,并合并成一個變化和時間的模塊,成為視覺連續統和互動儀式鏈。這在您的新展示方式中呈現出來,不僅占領空間,而且延異時間。德勒茲在《差異與重復》試圖提出⼀種有別于同一性哲學、主體性哲學的自然哲學,其核心是純粹差異和深邃重復這兩個概念。我覺得您的《攻堅》及其解構,就意味著純粹差異和深邃重復。

Y:

在《攻堅》作品“大草圖”中的塑膠稿延展中,我進行了差異與重復的實驗性探索和建構。而我在《中華樂章》中、在《杭州九墻》《成都九墻》《南昌九墻》系列作品中也同樣進行過形式上的差異與重復的探索。

《中華樂章》是我完成于2021年10月的新作,落成在西藏拉薩河畔,是核心區同心廣場的一個主題雕塑群,五十六個民族的代表性樂器雕塑環繞在石榴籽廣場,共譜中華民族的合奏之音。入夜,各種樂器頂端的五色激光束匯聚成代表著各民族團結的同心之光。

W:

這是一件主題性當代雕塑創作。但是您在這里運用了現成品夸張放大、媒介綜合的語言以及周而復始的“重復與差異”的構成,使作品具有了可觀、可觸、可聽、可互動的特征,從而具有音樂的旋律般的節奏、重復、輪回意蘊和魅力。《九墻》系列與這件作品異曲同工。那么在《九墻》系列中您又是如何開展差異與重復的實驗和“塊莖”式雕塑生成或生發的?

Y:

《九墻》系列確實是“塊莖”式延異的一個案例。這個系列可以追溯到1998年以其以后我相繼創作的《河坊街》《杭州軼事》和《舟掠湖夢》等,其中《杭州軼事》是當年“國際雕塑邀請展”的雕塑作品,被放置在太子灣山坡上。它的媒介物有磚瓦、泥土、沙礫、碎瓷堆砌的一垛斷墻,象一部沉甸甸的書,訴說著一段歷史的滄桑。巨大而方整且銹跡斑斑的鋼架將這一厚實的殘垣框住,一個中空的戶牖通透穿墻,可以窺視和洞見遠處的山光水色。兩扇木門裝置在鋼框上,還能吱吱嘎嘎地開闔轉動。觀眾的眼睛立刻會鎖定在那磚石陳述的飄零的往事。

W:

這件作品我看見過,您借助原始材料,既讓媒介語言有了自我指涉的功能,又通過隱喻和活的象征,讓媒介語言成為富有意味的形式和超越的指涉意趣。這種觸手可及的肌理使作品返回到本源的根性中,返回大地,建構起作品的世界與大地的世界之間超切的糾纏。那么,您又是在怎樣的一個機緣下創作了《九墻》系列的呢?

Y:

我由《杭州軼事》對逝水流年的憶往,生發出把作品整合到生活境域中的設想。2007-2009年創作的《杭城九墻》緣于杭州南宋御街改造項目,接到這個創作任務后,我就延續了利用現成品或對生活元素的夸張、重構的創作手段,所不同者是往事與現實的時間界限更模糊了。過去、現在、未來被統攝到作品中。《杭城九墻》位于南宋御街,包括“河坊閣樓”“無名閘口”“曾經故園”“雜院軼事”“石庫門們”“高宗壁書”“幾代土墻”“陌巷無覓”“官窯尋蹤”。

W:

這九堵精心打造的藝術之墻,截取當年生活的橫斷面,述說著老杭州的故事。墻上鑲嵌著自行車、木樓梯、鏡子、煤爐、電表、窯址、柴禾、碗坯、舊門等物什,來自于拆遷地老杭州人家,在一個鋼鐵框架圍合下,顯示出“杭城九墻”與周圍世界似隔非隔的獨立單元,塊莖式沿著御街生成蔓延,留下歲月印痕,這“九墻”記載著上世紀前杭州市民的日常景觀和狀貌。撲面而來的生活氣息,呼喚著人們對過去的回味,勾連起人們歷史文化的想象和多維度的感觸,使觀眾視覺、觸覺、味覺形成塊莖式蔓延的統覺。那么2013年創作的《寬窄九墻》與2014年創作的《南昌九墻》又有什么變化呢?

Y:

《寬窄九墻》位于成都著名歷史文化街區寬窄巷,由“青磚花墻”“百變門神”“中國郵政”“民居用品”“呼吸瓦墻”“驃騎思征”“老井鏡像”“寬窄重門”“耙耳朵”組成;《南昌九墻》位于金塔逸街歷史街區,街道全長660米,由金塔街、金塔廣場和金塔西街組成L型,融合歷史、文化、生活滄桑等要素。《南昌九墻》之《喬遷》是其中的一件獨特作品,它沒有傳統的雕塑技巧,只是裝置性組合雕塑,以反映一個時代的變遷。而舊城改造這一點,在世界上中國是獨一無二的。四十年再造一個國家的城市,這在人類歷史上都沒有。這件作品濃縮了一個中國人生活方式的變遷、空間的變遷。《南昌九墻》落成后,與《杭城九墻》一樣,瞬即成為南昌的網紅打卡地,成為當地的一個地標。好的藝術,它能產生人性的共鳴、意識的共鳴、空間的共鳴。《寬窄九墻》和《南昌九墻》這兩個“九墻”系列與《杭城九墻》一樣,都成為人們撫今追昔的街區藝術標記,組成了市井文化中的一個縮影,一道獨特而溫馨的風景線。但由于地域、歷史等的不同,又自然形成各地文化與生活的差異,而差異又滋生意義,重復的是形式、手段、媒介、節奏。

W:

德勒茲認為:重復即行動,呼應著更為隱秘的振動。最嚴格的重復以最大程度的差異作為自身的相關項。日升月落,大自然每天都在重復,但每一天都不一樣,都是新鮮的。詩歌的段落都在重復,但每一點都有變化、差異和深入、遞進。創造是為了揭示既有的眾多要素怎樣聚集、怎樣相互維系,從而在歷史場域中制造出某種差異。我注意到您從《杭州軼事》到三個《九墻》系列,運用了從拆遷中獲得的老磚老瓦、以及舊貨市場上淘來的老物件,原汁原味還原老街舊巷里的歷史文化、市井生活。讀之如一篇篇跳躍式、塊莖式的詩歌,也讓人看到鮮活生動的歷史生活的橫截面。在重復中顯現差異,在差異中隱含重復。以現代的視野反顧歷史,歷史屬于未來;以未來的視角觀照現代,現代屬于歷史。從《河坊街》《杭州軼事》《一坯土》《發掘報告》《九墻》等作品系列中,您的視覺切入點是歷史,從事的是視覺考古,在當代城市化境域中生成歷史意象和意境。是否可以說《九墻》與“大草圖”具有一脈相承的方法論和創作進路?是屬于“塊莖”式的蔓延?

Y:

“墻”其實是靜立不動的,有了墻,就有了民居、街區、村莊、城市。青磚、黃泥、石頭、木板,有的簡陋,有的莊嚴,有的高聳,有的厚重。墻是一道“界”,區分出鄰里街坊;墻是一道“障”,隔離出不同世界;墻是一道“屏”,圍合成家園單位;墻也是一種“彰”,標顯出門第家風。墻是道義和責任,承載著四時風雨,支撐著瓦椽棟梁,擔負著人們對于幸福與平安的冀望。墻也是文化和藝術,是壁畫壁雕、鏤窗楹門,人們把傳統的生活方式和生命理想都以物象化的構圖寄托在了墻上。隨著城市化進程的加快,以摧枯拉朽的速度被拆、被毀,那些曾經的歷史街區風貌蕩然無存,生活的文脈由此而被切斷。我本著喚醒歷史記憶的宗旨,以一種綜合的、當代的、互動乃至現成品、裝置、雕塑的方式,對沉淀于大地記憶深處的文化積層作出了發掘和展現。

W:

當人們忽然意識到,那些被拆被毀的街區、民居才是我們城市之魂卻又只能嘆息和遺憾時,驀然之間他們發現“墻來了”,一堵堵藝術之墻撲面而來,把人們卷入那曾經的過往。這是考古學、譜系學、也是地質學,您從“物”中求出可見性,讓人們望見時光的動態、反射以及時光與物的關系形成的包漿和閃耀。

藝術的形態和門類,取決于藝術使用的媒介和方法。在所有的藝術門類中,雕塑藝術的媒介最為豐富多樣。石頭、泥土、木頭、金屬、玻璃乃至種種現成品,都可以成為雕塑家的語言媒介。而您幾乎把金木水火土各種元素和媒介都運用的得心應手。在藝術上,您還涉足裝置、影像等多項領域。可以說在媒介語言上,您無所不用其極,達到了游刃有余的自由自如境地。您怎么會想到跨界去做這些藝術的?

Y:

藝術的手段都旨在服務于藝術的觀念和內容,而藝術的觀念和內容又源自各種不同的語境。媒介作為物,經過其“上手性”地捏、揉、鑿、打、鑄、焊、鍛、磨,本然之物已被賦予了帶有體溫的人性,而具有了精神情感的內在屬性。同時,當一件架上雕塑、抑或當代公共性雕塑被放置到一個空間,它也將如海德格爾所說的聚集起“天地人神”世界和大地四維的特性。包括《地球村》(2011)《呼吸瓦墻》(2014)等,這個創作系列的研究也一直在持續著。“大草圖”正是這個系列的延續。

《攻堅》中的英雄與《娑婆世界》表現的現實世界中蕓蕓眾生來去匆匆、此岸彼岸恍惚的身影,在一個時空中。最重要的是,這些雕塑的媒介物具有其所說的物性,每個被塑造的人都具有人之為人的人性,物之為物的物性與人性在天命中發生,在塊莖中延異,構成共感、共情、共理的“通性”。這就使得主體間的公共性具有了可感的肌理,甚至,主體的人與準主體的景也有了共同的審美維度。

W:

您2010年為上海世博會和2015年為中國美院畢業晚會等,還創作了以影像為媒介的作品,讓大家深刻印象,至今記憶猶新,揮之不去。雕塑從硬媒介向軟媒介過渡,“塊莖”生長方式也發生變化。您覺得這一變化帶來怎樣不一般的視覺效果?

Y:

在世博會浙江館設計創作中,我采用了一個巨型的龍泉青瓷碗做載體,通過實體與影像、投射與浮升,在虛擬的空間和現實世界的交互與映射中,在歷史的回溯與未來的展望中,在素材的挪用、變換、重新組織和賦義中形成了元宇宙的氣象與氛圍,故名之為《碗中乾坤》。這個意象也來自于我早年創作的《一坯土》,在《一坯土》中,碗是一個實體雕塑,用了一個銹跡斑斑的鐵打造出來,身上打著鋦釘,中間盛著城市化進程中遺存下來的一坯土,以寓意對土地根性的持存和守護。到了上海世博會浙江館的設計中,我又想到了碗作為媒介,以承載更多的內涵和信息,釋放出更大的能量和激情。

W:

您的影像作品是您雕塑媒介運用“塊莖”式蔓延的必然產物,具有更強大的公共性和感染力,展示的不只是實體模擬的相似性,而是通過還原和隱喻的力量,展示既微妙又顯明的人之情感與意象心理關系的相似性,從一個點拓展開來,又循環過去,光影的漣漪駘蕩成心象的無垠。

縱觀您的創作歷程,您的歷史題材與主題性創作從《仇娃參軍》到《眾志成城》再到《攻堅》,都可謂主題性創作的巔峰之作。它如同一顆樹的生長方式,葉茂根深、峰高谷深。而您的另一脈雕塑創作邏輯則是“塊莖”式生長方式,與主題性創作理性的、現實的、阿波羅式的、英雄主義的、紀念碑式的不同,它是感性的、即興的、充滿未知和意外的、跨媒體的、狄奧尼索斯式的、激情驅力的。沿著這個邏輯,您也創作了一系列作品,借用德勒茲的話,那是您雕塑的“千高原”。您自己認為在兩種類型的創作權重中您更傾向于哪一種?

Y:

這兩種類型的創作,我都是傾心傾力去打造的。在傳統經典寫實創作上,我既吸收了西方的戲劇性敘事,如我給中國美院引進的、希臘化時期帕伽瑪宙斯大祭壇浮雕那樣的紀念性、戲劇性敘事方式,也吸收了東方石窟藝術、尤其是中國的敘事方式。通過吸收消化,我避免了同質化、概念化、簡單化的處理。如此,在當代雕塑創作中,我也有了多維藝術思考和方法。

其實,藝術創作都是由于內心有一種迫不得已的情緒在,是這種內心與環境之間發生碰撞、形成壓力的產物。這兩者的地平線都是一樣的,那就是歷史、生活、時代。而它們的天際線則不一樣。高峰聳入云霄,高原廣袤無垠。我們既需要高峰意識,也需要廣闊的高原。我們需要被仰望、被膜拜的博物館作品,也需要與當下生活激蕩共生的公共性藝術。就我個人當下思考而言,我側重于高原的綿延,希望有一個與當代生活的地平線相平行的天際線。所以,我更多地會選擇雕塑創作“塊莖”式的發展與生發;更傾向于雕塑的“未完成時態”和“過程美學”。我希望雕塑作品始終處于“大草圖”階段,能夠有一種來龍去脈,在公共性的平臺上生長綿延、二度創作,成為更貼近廣大觀眾、使人人都能接受和共鳴的雕塑“千高原”。

楊奇瑞:

中國美術學院教授、博士生導師、院學術委員會副主任,中國城市雕塑家協會副主席、中國美術家

協會雕塑藝術委員會副主任、國家重大題材美術創作藝術委員會委員、浙江省特級專家,全國“德藝雙馨”藝術家。曾任中國美術學院視覺藝術學院院長、公共藝術學院院長、雕塑與公共藝術學院首任院長。創作與研究領域涉及雕塑、公共藝術、裝置、繪畫、戶外跨媒體藝術等。

主要國家和省級重大歷史與主題性創作包括:

《攻堅》(2018-2021,漢白玉北京)(主創)、《延安文藝》(2021,玻璃鋼,北京)、《啟航》(2021,鑄銅,嘉興);《烽火藝程》(2017-2018,主創,杭州)、《百年追夢——中共一大紅船》(2016);《戚紀光抗倭》(2016,主創);《眾志成城——1998中國抗洪》(2009,北京鑄銅),《根本大法—毛澤東》(2009,鑄銅,杭州)

主要個人研究與創作包括:《中華樂章》(2021,西藏拉薩,不銹鋼);《萬方入鏡》(2018,裝置雕塑,杭州);《巨匠廣場五座雕塑》(主創2016,鑄銅,杭州);《娑婆世界》(2015,鑄銅,2015大同·雕塑展);《同鑄共窟》(2015,鑄鋁,山西太原雕塑雙年展);《草原》(2014,不銹鋼,法國巴黎大皇宮國家博物館);《雪域高原》(2014,不銹鋼,法國巴黎盧浮宮);《色·相》(2014,鋼、玻璃、2014杭州國際當代玻璃藝術展,杭州);《九墻》組雕、共三個系列(2009—2013:綜合材料,杭州、成都、南昌);《呼吸瓦墻》(2012,鋼、水泥、機械裝置,第四屆西湖國際雕塑邀請展,杭州);《民間藝人》(綜合材料,2012大同·國際壁畫雙年展);《童年》(2009,不銹鋼,第三屆國際公共藝術邀請展,上海);《飛翔的城市》(2007,鑄銅,東京中日友好會館美術館);《發掘報告》(2005,鋼、橡膠、泥,2006第二屆北京國際美術雙年展);《上海鈕扣》(2002,青銅,第二屆上海國際美術雙年展,上海);《舟掠湖夢》(2001,木、水,第二屆西湖國際雕塑邀請展,杭州);《杭州軼事》(2000,綜合材料,第一屆西湖國際雕塑邀請展,杭州);《轅門》(1992,木,當年青年雕塑家邀請展,杭州);《仇娃參軍》(1991,仿陶,七一全國美展,北京);《棋圣》(1988,鍛銅,第七屆全國美術作品展,北京)。

主要藝術活動與設計:

1992《當代青年雕塑家邀請展》總策展人;2012中國杭州第四屆西湖國際雕塑邀請展主策展人、藝術總監;2010上海世界博覽會浙江館總設計師。