敬意|常沙娜:永遠的敦煌少女

時間:2023-01-16 來源: 中國工藝美術學會 瀏覽量:

888 分享:

車子開過一條條街道,看著熟悉又陌生的北京街頭,公交車站臺上大幅“敦煌父女 文化傳承”的海報招貼,讓久未出門,已經92歲的常沙娜又驚又喜。海報上,被譽為“敦煌守護神”的常書鴻,年輕儒雅,笑得靦腆;一旁,“永遠的敦煌少女”常沙娜,滿頭銀發,一臉燦爛。回望海報上那些早已刻進骨髓的敦煌飛天、花卉、紋飾,父親的聲音一遍遍在她耳邊響起,“沙娜,不要忘記你是‘敦煌人’。”

常沙娜在公交站牌前與“敦煌父女 文化傳承”的海報招貼合影。受訪者供圖

從21歲以敦煌藻井圖案設計國禮、共青團團徽,到參與設計人民大會堂、民族文化宮、首都劇場、首都機場,再到主持設計中央人民政府贈送香港特區的大型禮品雕塑《永遠盛開的紫荊花》……新中國不少重要的國家設計,都留下了常沙娜的印記。她說:“這些都是敦煌賜予我的童子功。”從1931年在法國里昂Le Saône河畔出生,到跟隨父親守護在千年藝術寶庫的莫高窟;從留美歸來遇到恩師林徽因,轉向工藝美術設計專業,到成為新中國任職時間最長的大學女校長,常沙娜用一生為新中國當代工藝美術留下絢麗的色彩。她說:“‘民族的、科學的、大眾的’創作思想,是文脈,更是自信,是一種民族性的、血液里的東西。”不久前,北京地鐵八號線前門站全新亮相。換乘站臺上,一組《萬木崢嶸》壁畫純凈而輕盈,一株株帶有北魏、盛唐時期敦煌壁畫造型的花木,極具中國風的美學元素,讓每一位匆匆而過的路人放慢腳步。

北京地鐵八號線前門站《萬木崢嶸》壁畫。本報記者強曉玲攝

這是常沙娜90歲的作品。即便在今天,這位杰出的美術設計家、教育家、藝術家依然會參與一些設計指導工作,而敦煌元素永遠是她靈感的源泉。她喜歡對前來拜訪的晚輩不停地叮囑:“向古人學習,要好好學習。”在她那間不大的工作室里,擺放最多的除了一些紋案作品,就是各式各樣“幸運草”的標本和紋樣。她喜歡幸運草,她說,“我是幸運的,因為我是常書鴻的女兒。”

1934年,常書鴻在巴黎畫的《畫家家庭》。受訪者供圖

“父親在哪里,我就在哪里”

北京順義潮白河畔一處安靜的小區里,剛剛從城里搬來的常沙娜已然適應了這里的安靜,她說“最近心情不錯”。此前,常沙娜住在一處沒有電梯的普通住宅里。早年為了照顧一位老職工,她主動將二層換到了四層,不承想一住就住到了90多歲,其間不少鄰居、藝術家們搬離小區,但常沙娜依然堅持住在那里。為了方便照顧,家人想跟她同住,被“獨”慣了的常沙娜婉拒。疫情三年,一位90多歲獨居老人的生活變得越來越艱難,直到最近才不得不與大家住在了一起。“這里很好,很安靜,沒有高樓大廈。”搬過來后,院子里種了不少花草。常沙娜言語中帶著妥協和順其自然:“等到春天花開了,這里更好看。”常沙娜喜歡花,喜歡畫花,作品也大多與花有關。提起曾經的設計,她說:“我是敦煌人,我的故鄉是敦煌,是爸爸把我帶到了那里,讓我得天獨厚地在千年藝術石窟的哺育下長大。”

1997年1月17日,常沙娜于深圳寫生,成為《永遠盛開的紫荊花》的創意。受訪者供圖

“我時常感覺‘沙娜’二字隱喻著某種緣分,正是這緣分,促使我跟爸爸走進了茫茫沙漠,走進了神奇的敦煌石窟。”片刻安靜后,她說,“我和敦煌的緣分,從出生就已注定。”1927年,常書鴻考入法國里昂國立美術專科學校。次年,妻子陳芝秀赴法伴讀。1931年常沙娜在里昂出生。她的名字,便是由流經里昂的母親河之一“Le Saône”音譯而來。1932年,常書鴻參加赴巴黎深造公費獎學金選拔考試,以一幅《梳妝少女》摘得桂冠,順利進入巴黎高等美術學校學習,一家人遷到巴黎生活。在常沙娜兒時的記憶中,家里常常聚滿了旅法的中國藝術家。常書鴻作為法國著名新古典主義畫家勞朗斯的得意門生,已在法國藝術界嶄露頭角,一家人在巴黎安定而幸福。在常書鴻1934年創作的油畫《畫家家庭》中,著中式旗袍的妻子溫柔嫻靜,手握畫具的常書鴻躊躇滿志,倚在父母懷中的小沙娜嬌憨可愛,無憂無慮。這是常沙娜兒時最美好的記憶。

觀眾在中國美術館參觀展出的常沙娜作品。新華社記者 魯鵬 攝

1935年秋天,在塞納河畔的舊書攤前,常書鴻驚奇地發現了法國人伯希和拍攝的《敦煌石窟圖錄》,隨后尋跡到吉美博物館,看到伯希和自敦煌藏經洞掠來的大量敦煌唐代絹畫。一向傾情于西洋藝術的常書鴻被中國古代藝術的絢爛輝煌深深震撼,他為自己對祖國傳統文化的無知、漠視和“數典忘祖”深感慚愧,決心離開巴黎,回國尋訪敦煌石窟。誰承想,這個一閃之念竟讓敦煌莫高窟走進他的生命,并相伴一生。1936年,常書鴻回國。次年,陳芝秀打點好家當,帶著常沙娜踏上歸國輪船。船未抵上海,“七七事變”爆發,受聘國立北平藝專的常書鴻安家北平的想法成了泡影。一家人在上海碼頭團聚,看著妻子從法國采買的大量家居用品,常書鴻感嘆:“我們現在要逃難了!”一名剛滿6歲、不會講中國話的孩童,隨著北平藝專的大人們卷入“西遷”洪流。一家人輾轉南方各省,在貴陽,母女倆遭遇日軍空襲,死里逃生。1940年,重慶嘉陵江畔,隨著弟弟的降生,一家人相對安頓下來。不久,常書鴻醞釀去敦煌的計劃有了眉目,在國民政府監察院院長于右任的力薦下,擔任“國立敦煌藝術研究所”籌委會負責人。

常書鴻在創作獻給全國科學大會的油畫(1978年)。新華社資料片

這個“瘋狂”的計劃遭到妻子和一些朋友的反對。常沙娜說,那是父親回國的夢想,因為時局動蕩被一再擱置,“我后來才知道,是徐悲鴻、梁思成等先生的支持,因為父親一直在講敦煌的事兒,他是杭州人,‘杭鐵頭’,他想的事兒一定要做到。”終于,1943年,常書鴻帶著他組織的第一批研究所工作人員動身去了敦煌。黃沙漫天中,見到魂牽夢繞的壁畫、彩塑無人保護,心痛中,常書鴻決定安家敦煌。在莫高窟臨摹壁畫的藝術家張大千臨走時,曾跟常書鴻開玩笑:“留在敦煌的工作將是‘無期徒刑’。”曾經那個在法國談天說地、喝著咖啡的風雅藝術家常書鴻望著破敗的敦煌說道,保護敦煌石窟、研究敦煌藝術是自己夢寐以求的事,“哪怕真是無期徒刑!”在常沙娜的記憶里,那是她第一次到敦煌莫高窟,父親興奮招呼他們時,耳邊傳來的聲音。她永遠忘不了1943年11月那個傍晚,她和媽媽、年幼的弟弟抵達莫高窟時眼前的一切:父親興奮的招呼,牛車上凍僵的人,千佛洞前早已凍成白花花一片的大泉河。

打扮為哈薩克姑娘在莫高窟對岸留影的常沙娜。受訪者供圖

還有那頓最難忘的“歡迎晚餐”:一碗大粒鹽、一碗醋,每人面前的一碗水煮切面。

“沒有。”常書鴻回答,“先吃吧,以后慢慢改善,明天我們就殺只羊,吃羊肉。”

那是她到千佛洞吃的第一頓飯。常沙娜說:“永遠忘不了那碗鹽、那碗醋,還有爸爸那無奈的眼神。”

1945年,母親因無法忍受敦煌的艱苦,不辭而別,14歲的小沙娜為了照顧年幼的弟弟和爸爸,只得輟學,挑起生活的重擔。

這期間,常沙娜收到一封法國政府的信函,征詢她是否“入籍出生地法國”,表示“歡迎歸國”。

常書鴻帶著沙娜和嘉陵在莫高窟洞窟內。受訪者供圖

“爸爸帶著我們進入洞窟,在洞口射進的陽光照耀下,里面有那么多從沒有見過的壁畫、彩塑,鋪天蓋地,色彩絢麗,我不明白這是些什么,只覺得好看、新鮮、神奇,在明明暗暗的一個個洞窟走進走出,就像游走在變幻莫測的夢境中。”常沙娜曾這樣描寫初識的莫高窟。敦煌的生活是艱苦的,常沙娜卻找到了甜的滋味,跟在大人后面登上“蜈蚣梯”臨摹莫高窟壁畫成了她最快樂的時光。“我喜歡進洞畫畫,看他們怎么畫,就跟著學。”常沙娜還記得,如今已經捐贈中國美術館的172窟盛唐壁畫《西方凈土變》的大幅臨摹作品,描稿、勾線、著色、渲染、開臉,用了整整一個月的時間。大人們都說“這個小孩畫得很不錯呦”,常沙娜畫得更起勁了。

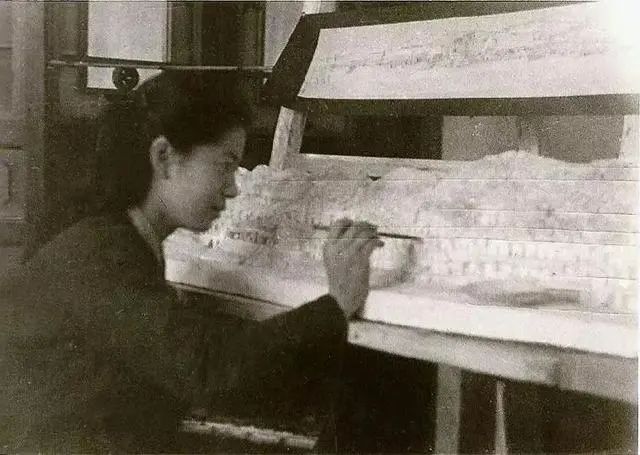

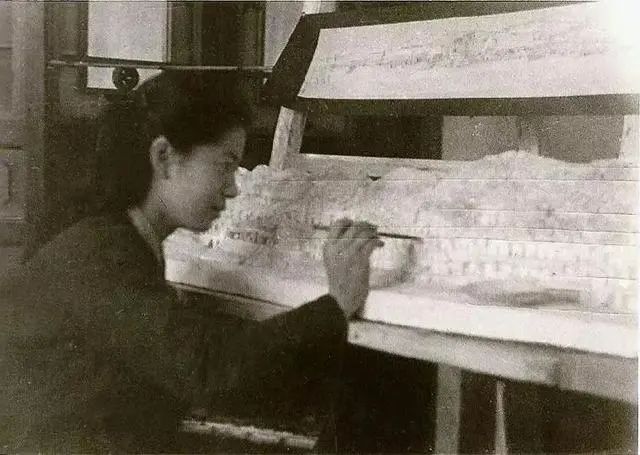

常沙娜在為莫高窟的石膏模型上色。受訪者供圖

后來,父親同意她每天像研究所的工作人員一樣去洞窟臨摹壁畫,并要求她將北魏、西魏、隋、唐、五代、宋、元各代表窟的重點壁畫全面臨摹一遍。同時還為她制定了一套嚴格的學習計劃:每天以唐人經書為帖練字,再朗讀法語一小時;安排學生董希文(后來創作《開國大典》的著名畫家)輔導常沙娜學習西方美術史,蘇瑩輝(后任職于臺北故宮博物院的研究員)輔導中國美術史。之前張大千在敦煌臨摹時,用圖釘把拷貝紙按在壁畫上拓稿,拓畫準確,但圖釘在墻上留下小孔,壁畫也遭到破壞。于是,常書鴻規定臨摹一律采用對臨,不能上墻拓稿。對臨難度大,但也迫使常沙娜練就了精準的眼力和造型能力,繪畫的“童子功”就此打下。“彩色的佛陀、菩薩慈眉善目地陪伴著我,頭頂上是節奏鮮明的平棋、藻井圖案,圍繞身邊的是神奇的佛傳本生故事……隨著太陽轉移,洞里的光線越來越暗,而我意猶未盡,難以住筆……”每天,常沙娜興致勃勃地爬進蜂房般的洞窟,就著從洞口射進來的陽光臨摹壁畫。她說:“我的學習經歷不同于一般的孩子,學習敦煌藝術就是我的童子功。”

觀眾在常沙娜的“花開敦煌——常沙娜圖案研究與應用展”欣賞參展作品。新華社記者毛思倩攝

多年后,再次在畫冊上、美術館的展廳里看到自己十幾歲臨摹的作品時,常沙娜會感慨曾經少年純真的激情融入神圣藝術殿堂所迸發出的燦爛火花,“我畫得那么隨意,那么傳神,線隨感覺走,筆觸特別放得開,頗有些敦煌壁畫的韻味。”1945年抗戰勝利,為了擴大敦煌的影響,常書鴻應邀在蘭州舉辦了一場《常書鴻父女畫展》。展覽上,一位加拿大籍猶太裔女士葉麗華,對常沙娜的才華大加贊賞,并提出愿意資助常沙娜到波士頓美術博物館附屬美術學校深造。常書鴻深知不可能讓年少的女兒一輩子待在敦煌。他也曾給徐悲鴻寫信,推薦常沙娜去徐悲鴻執教的北平藝專讀書。多年后,常沙娜才得知寫有她名字的畫架已經在學校準備好。父親深思熟慮后,1948年10月,17歲的常沙娜隨葉麗華赴美留學。在波士頓,她學習素描、透視、色彩、繪畫、設計、人體解剖、美術史……接受了西方系統的藝術和文化教育。“學習使我的視野豁然開朗了,看到敦煌以外還有希臘、羅馬,還有埃及、兩河流域,等等,了解了各種文化之間的聯系,也了解到敦煌佛教藝術與西域絲綢之路文化的淵源。”這樣的學習讓她受益一生。

1948年夏常沙娜在南京與爸爸常書鴻看敦煌摹本。受訪者供圖

留學假期,常沙娜在慈善兒童夏令營勤工儉學,照顧那里的孩子。一次,一個白人小女孩指著身旁的黑人小女孩問:“沙娜,她為什么那么黑?”常沙娜思考片刻回答:“就像森林里的蝴蝶,黑蝴蝶、黃蝴蝶、白蝴蝶都有。你看,我們也一樣,你是白的,她是黑的,我是黃的。”黑人小女孩回家后把這件事告訴了父母,在美國社會種族歧視還相當普遍的年代,常沙娜眾生平等的“蝴蝶論”得到了小女孩父親的極大認同。他后來專門來見常沙娜,并為她拍下不少照片,其中一幅至今掛在常沙娜的臥室里。那一年,她剛滿18歲。1949年,新中國成立,緊接著朝鮮戰爭爆發。許多留學海外的愛國青年紛紛歸國參加新中國建設,美國當局采取各種措施阻止中國留學生回國。常沙娜在進步同學的影響下選擇中斷學業,在打工攢夠路費后毅然回國。返程的輪船上,蔚藍的大海無邊無際,常沙娜感慨,那個6歲跟隨媽媽從法國返回中國的小女孩長大了,像長硬了翅膀的小鳥,只身漂洋過海,回奔祖國。

1950年11月,常沙娜乘威爾遜船返回祖國途中。受訪者供圖

常沙娜曾說,父親給了她很多藝術養分,但改變她一生事業命運的是林徽因先生。

1951年,周恩來總理指示在北京故宮的午門城樓舉辦一次“敦煌文物展覽”。于是,常書鴻把他和文物研究所內歷年完成的全部壁畫臨摹本帶往北京展出,剛剛回到祖國的常沙娜便投入到展覽工作中。展出的摹本中有不少常沙娜的作品,周總理看到后高興地對常書鴻說,“你女兒繼承了你的事業,敦煌藝術可有傳人了!”

其間,一直向往敦煌藝術的梁思成、林徽因夫婦前來觀展,常書鴻特意安排常沙娜陪同講解。那天,因為共同的藝術修養和求學背景,林徽因跟常沙娜聊了很多。

“后來,他們告訴父親,想把我帶到清華大學營建系做助教。我學業都沒完成,就要先當老師,覺得不可思議,但林先生認為我能勝任,就這樣把我帶在身邊學習。”常沙娜說。

她原本認為回國后會照著爸爸的想法,去中央美術學院繼續學習繪畫完成學業。然而就在這個當口,林徽因和梁思成成了常沙娜從繪畫轉向敦煌圖案設計、工藝美術教育專業,并成就一番事業的推手。

“梁伯母很有才華,想法也特別多。那個時候北京要召開一個很高規模的和平會議,需要設計禮品,她就跟我說:‘畢加索用鴿子當作象征和平的創作元素,沙娜你也試試用敦煌的鴿子做設計。’”常沙娜回憶。

常沙娜以敦煌隋代藻井圖案及和平鴿圖案為元素設計的頭巾。受訪者供圖

那是1952年在北京召開的“亞洲及太平洋區域和平會議”,作為“二戰”后備受矚目的會議,“和平”是不二的主題。由常沙娜設計的這款出自敦煌藻井圖案與和平鴿造型的絲巾,成了新中國第一塊絲巾國禮。

在林徽因的悉心引導下,那段時間常沙娜設計出不少具有敦煌紋樣特色的景泰藍、瓷燒、漆雕等工藝品。

一次,林徽因拿出一本德國出版的“歐洲和中東圖案集”,給大家講解隋唐文化和中東及歐洲文化交流時,感慨“我們也應該整理出一本中國自己的歷代圖案集”。隨后,她草擬了一份《中國歷代圖案集》的提綱,規劃得寬遠又具體,但由于身體每況愈下,出版計劃被擱置。

常沙娜一直記在心里。后來,她帶著自己的學生埋頭苦干,編繪了《中國敦煌歷代紋飾圖案》。2004年出版時,她特意以林徽因未完成的遺作《敦煌邊飾初步研究》手稿為序,表達對恩師的敬意與懷念。

1959年,新中國成立10周年,“十大建筑”規劃實施。常沙娜接到了人民大會堂的系列設計任務,其中對她個人影響至深的是宴會廳的裝飾設計。“天花板的設計裝飾由我負責,因為對敦煌圖案的天生感覺,看到基礎圖示的時候我就有了靈感,用敦煌的蓮花裝飾圖案。”

方案信心滿滿地呈上去,卻被總建筑師張镈否決了。“他說:‘沙娜,你這個通風口沒有解決,照明沒有解決,沒法用。’張镈告訴我,設計必須與功能、與建筑、與材料相結合,一定要考慮功能性。”

兩易其稿后,最終確定了現在人民大會堂宴會廳天花板的裝飾。蓮花居中,外圍是以敦煌連珠紋圖案為藍本的小燈和通風口,“在美感上它們是和諧的,在功能上效果明亮,不乏裝飾細節。”

人民大會堂宴會廳的天頂花燈。受訪者供圖

半個多世紀過去,宴會廳頂依然亮麗如新。回望當年的設計,這些既傳統又現代、既富麗又大氣的中國元素,盡顯泱泱大國風范。

重提這些設計,常沙娜鄭重地表示:“這次學習讓我明白,設計,無論好看與否,都要跟功能、材料相結合,這成了我一輩子追求和遵循的設計宗旨。”

這一理念貫穿于她各個時期的設計中:民族文化宮、首都劇場、首都機場、中國大飯店……一批不同年代、帶有敦煌元素的國家形象及城市地標性建筑裝飾,經她之手,呈現在首都北京。除了這些人們耳熟能詳的設計方案,還有釣魚臺國賓館的軟飾紋樣設計、北京景泰藍當代設計紋樣,以及留在一代人記憶里的北京“老莫餐廳”菱格紋飾下的銅雕動物設計。

常沙娜還參與了共青團團徽、抗美援朝英雄紀念章、將軍服等方案設計。這一系列的設計工作,讓她慢慢明白,設計不是畫一幅畫,畫完簽字蓋章署名,就是一個人的作品了,設計工作要運用不同的材料、工藝,由多人不斷改進,共同完成,“絕不是簡單的個人作品”。

她也常常感慨:千年來,敦煌那些精美的繪畫、圖案、紋樣都是歷代畫工的杰作,“同樣,沒有一個人留下他們的名字”。

1997年,常沙娜受命主持并參加設計中央人民政府贈送香港特別行政區的大型禮品雕塑《永遠盛開的紫荊花》。這朵盛開在香港會議展覽中心廣場的紫荊花,造型受敦煌壁畫裝飾圖案的影響,兼具“永久性、紀念性、美術性”,是香港回歸祖國的歷史標志與紀念物,也是海內外游客來港多會前往的“打卡地”。她說:“作為設計師我很自豪。”

“一花一世界,一葉一菩提。”常沙娜的藝術源于敦煌,源于大自然。敦煌壁畫的花卉元素是她創作的源泉,大自然的生命形態是她設計的靈感。她總說,圖案設計與教學要把握民族的傳統和生活的自然。

“如今有些設計作品用電腦拼一拼就完了,這不行。”提起當代設計,常沙娜一再強調,“藝術不能趕時髦,要向古人學習,要有一種內心的感受,要用手去畫,這是一個思考和創作的過程,只有這樣,才能根深葉茂。”

常沙娜給織染系學生上圖案課,對作業進行點評。受訪者供圖

83歲那年,常沙娜開啟了屬于她的“花開敦煌”世界巡展。這是常沙娜繼2001年在中國美術館舉辦個展后,第一次以敦煌為主題的個人系列展覽,并延續至今。

2011年,一張畫有中國女孩的大幅海報出現在巴黎的城市公交、街頭巷尾,畫中女孩便是兒時的常沙娜。這幅風靡巴黎的油畫作品名為《沙娜像》,是常書鴻1935年創作的,畫中沙娜留著齊眉娃娃頭,穿著淺藍色格紋罩衫,一派天真爛漫。

這是當時正在舉辦的《中國藝術家在巴黎》畫展中的一幅,同場展出的作品中,不乏林風眠、徐悲鴻、潘玉良、趙無極等名家名作。

2011年,法國巴黎街頭的《沙娜像》海報。受訪者供圖

在法國主修西方美術史的臺灣學者黃炫梓向自己的導師、畫展策展人表達不解。觀展結束后,她明白了,在這場關于中國現代美術發展進程的展覽中,常沙娜舉足輕重,“她是見證者,也是傳承人”。

為了了解更多,黃炫梓來到北京,找到常沙娜,并將自己的博士研究從“現代中國藝術家”轉向“敦煌圖案學”。2014年,“花開敦煌”巡展開啟,作為策展人,黃炫梓說:“常先生就是一個寶藏,是一本敦煌研究的百科全書,她一輩子研究、教授敦煌紋案,這些都在她的心里、她的作品里。”

而展覽的意義也正如常沙娜所說:“敦煌是我們的根脈,它征服過全世界,征服過我父親那一代人、我們這一代人,它一直是人類尋找靈感汲取營養的地方。”

1956年,新中國第一所高等美術設計學府中央工藝美術學院成立。從此,常沙娜的名字便與工藝美院緊緊聯系在一起。

作為工藝美術教育和設計者,她遵從父親“把敦煌的東西滲透一下”的建議,將敦煌的“童子功”運用于工藝美術設計領域,秉持林徽因“把傳統文化和現代相結合,跟生產生活相結合”的理念,去“解決衣食住行問題”。

常沙娜堅信,如果對本國傳統文化的淵源蒙昧無知,不重視繼承發展,就無法延續文化的血脈,只會空虛迷茫地隨波逐流,以致一切化為烏有。她說:“當今世界已經開始意識到:文化藝術‘愈是民族的才愈是世界的’,而藝術上的所謂國際化或‘與國際接軌’勢必導致民族文化藝術的可悲覆沒!”

2013年,82歲的常沙娜在北京家中。新華社發

1983年,自認為“最不像院長”的常沙娜受命成為中央工藝美術學院院長,一干就是15年。她以女性獨有的細膩,“事無巨細”地帶領工藝美院“緊隨人民衣食住行”,為新中國培養出幾代藝術設計人才。

1999年,中央工藝美術學院并入清華大學,更名為清華大學美術學院。隨著校址西遷,光華路上的白色教學樓,從此只存在于老工美人的記憶中。

在自傳《黃沙與藍天》中,她寫下這樣的感慨:“每當想起當年的中央工藝美院,我就像眷戀自己分離的骨肉。嘆息之下又會自省:萬物有生有滅,盼望永恒不變應是一廂情愿的夢想吧?還是那句古老的法語諺語道出了真諦:‘C‘est la vie!’(這就是人生!)”

常沙娜出席“沙鳴花開”—敦煌歷代服飾圖案臨摹原稿展。新華社發

這句諺語陪伴她度過了人生的起起伏伏,喜悅哀傷。少年時,她擁有過幸福的家庭,轉瞬間就承受了母親離去的傷痛;中年時,剛剛觸碰藝術設計的大門,就成了被人唾棄的“資產階級小姐”,久久地為壓抑所包圍;臨近耳順之年,生活和工作逐漸步入正軌,丈夫卻因誤服藥物猝然病逝,留下她和13歲的兒子相依為命;晚年時渴望家庭的溫暖,一生郁郁的弟弟嘉陵卻先她而去……

采訪中,她語氣平緩,娓娓道來,看不出任何苦難留下的痕跡,或者說,她早已超越苦難,頑強而固執地迎向生命的種種無常,變得無懼無畏、堅韌豁達。

2008年12月,她確診患乳腺癌,她毫不猶豫地進了手術室,把自己交給了醫生。她依然說:“這就是人生,生和死也許只有一步之遙,勇敢地跨過去,說不定還會更精彩。”

搬家后,作為中央美術學院建筑學院副院長,兒子崔冬暉為了照顧母親幾頭奔忙。經常陪伴在常沙娜身邊的就是黃炫梓。

在她眼中,常沙娜是個倔犟而可愛的老太太。面對當下的種種現象,她經常毫不客氣地仗義執言,也常因為“語出驚人”而嚇壞工作人員。一輩子和藝術打交道,對于美,她“眼里不揉沙子”,至今依然穿著自己設計的服裝,端莊優雅。當有著短裙或破洞牛仔褲前來拜訪的年輕人,她依然會不客氣地告訴你“美該有的樣子”。

“敦煌的點點滴滴先生記得很清楚,除此之外就淡忘得很快。”黃炫梓說。

已經92歲高齡的常沙娜,思維開始變得緩慢,記不清曾經熟悉的名字,可她卻一直保持著從前的一些習慣——比如看著丈夫的照片,哼唱幾首法國童謠。

在她書桌的玻璃板下,壓著許多四葉草標本,這也是她自年輕時一直保留的習慣——無論身在何處,閑暇散步時,她的目光都會不由自主地投向路邊草叢,尋找“幸運草”。要知道,十萬株同屬的三葉苜蓿草中,只有一株幸運地擁有四個心形葉片。

2004年摘自莫高窟的“幸運草”。受訪者供圖

“可是我遇到的幾率比這要高許多,有時在不經意間就會有收獲。”她始終覺得自己是幸運的,因為她是常書鴻的女兒,因為敦煌。

走到人生邊上,她總是時時提起父親的那句“生命不息,跋涉不止”,做該做的事,畫想畫的畫。采訪中,她一遍遍不厭其煩地告誡年輕人,要認真對待自己的人生,“好好學習,認真工作”。她說:“如果今天讓我在吹熄蠟燭之前許一個愿,我的愿望就是:繼續采到‘幸運草’,好好為我的祖國做完該做的事,沒有遺憾地走完今生幸運的路。”

(原標題:“敦煌少女”常沙娜的“設計”人生)

來源:新華每日電訊微信公眾號

原文載于:京報網公眾號